.

●寺社仏閣にはそれぞれ独自の風格がある。重々しい歴史ある縁起や由緒が創りだしたものだろうが、一方で、ビジュアル的にはどうであろう。荘厳な本殿の両脇に、塗装という化粧を施した天水桶がデンと据えられている風景には、参詣者に訴えかける個性的な「顔」がある。

.

誰も、桶などを崇拝したりしない。設置されていたって、消火など本来の目的に使用されることも、この現代においてはほぼ皆無だろう。天水桶が無くなって、導水チェーンが直接、大地に垂れ下っている光景も珍しくはない。

.

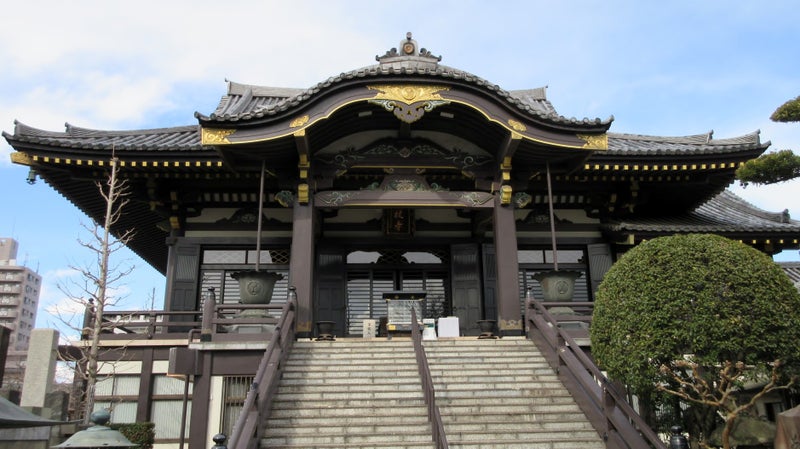

●ではなぜ、大金を費やして桶を設置する寺社があるのか。「顔」の一部として、桶の存在を充分に認識しているからに他なるまい。寺社と天水桶は、一体で不可分な関係なのだ。そんな見識で桶の存在理由を噛みしめながら、寺社の正面全体を見てみよう。まずは、井伊家菩提寺の世田谷区豪徳寺の大谿山豪徳寺(前1項)。同色の屋根と桶が、それぞれの存在を高めあっている。天水桶が、なくてはならない存在だ。

.

この後の多くの項でも風格ある寺社仏閣が続々と登場するが、ここまでに見た寺社からさらに4例を挙げてみる。川口市金山町の川口神社(前1項)では、漆黒の天水桶が重々しさを醸し出し、主役の拝殿の格を持ち上げている。

.

川口市本町の宝珠山錫杖寺(前3項)。ここの天水桶は、階段を登った左右に置かれているが、水戸黄門の助さん格さん同様、桶が名脇役で、存在しなければならない1対だ。

.

●都内北区岩淵町の八雲神社(前4項)の社殿は質素で小さい。最初に目に飛び込んでくるのが朱色の天水桶で、むしろ、桶の方が主役に思えてくる。

.

川口市領家の本覚山実相寺(前4項)。左右の桶の距離がかなり近く、入口を警護しているかのようだ。「風格」をコトバンクから引用すると、「①その人の風采と品格。ひとがら。人品。②味わい。独特のおもむき。風趣。③風俗。風習。」とある。Weblio辞書やgoo辞書では、「1.その人の容姿や態度などに現れる品格。2.味わい。趣。」とある。風格ある社殿と天水桶は、分かつ事が出来ない不可分な関係なのだ。

.

●港区赤坂の四合(しあわせ)稲荷神社。明治31年(1898)に、古呂故稲荷(赤坂一ツ木二番地、古呂故天神社境内に鎮座)、地頭稲荷(氷川神社遷座以前より拠の地に鎮座)、本氷川稲荷(本氷川神社隣接、別当盛徳寺の地内に鎮座)、玉川稲荷(赤坂門外の御城端、源弁慶橋のあたりに鎮座)の4社を合祀したことによる命名だ。(掲示板による)

.

赤坂在住であった幕末の志士、勝海舟筆の「四合稲荷社」という扁額が現存するという。勝は、安政6年(1859)から明治元年(1868)の激動期に、この近くの赤坂本氷川坂下の地に自宅を置いている。この間、幕命によりに艦長として咸臨丸に乗船しているが、日本人自らの手で操船し太平洋を往復した初の航海となっている。この時は、福沢諭吉や中浜ジョン万次郎らも同道している。

.

天水桶が、小さな社殿の風格を高めている良い例だが、勝がここに参拝し手を合わせていたかと思うと感慨深い。1対は鋳鉄製で、今にも飛び出しそうにリアルな狐が目を引くが、「田町 苗村又右衛門 一ツ木 松下宰助」らの奉納であった。苗村は、この近くの赤坂氷川神社(後17項)の氏子総代を明治13年(1880)から務めた功績ある人で、境内にはそれを称える「苗村翁頌徳碑」が建っている。

.

●後年、川口市の文化財センター(後30項、後53項、後68項、後108項、後113項など)に、田中家が木型を寄贈している。左右に相対した狐の意匠が天水桶の表面に見られるが、この埋め型(後81項)を使用して鋳造したのであろう。羅紗紋様が施された台座に載るこの狐は、後69項の北区滝野川の四本木稲荷の天水桶でも登場しているのでご参照いただきたい。

.

製造者銘は、「川口市 田中鋳工所製(印影) 昭和8年(1933)12月吉日」で、大きさは口径Φ700、高さは900ミリとなっている。当時の社長は、「田中末吉」で、市内本町2丁目で鍋やかまど、風呂釜を製造していたようだ。

.

本サイトでは、この後続々と、田中製の鋳造物の作例が登場するが、その項番をここに挙げておこう。後11項、後30項、後45項、後47項、後68項、後81項、後114項、後117項、後131項だ。

.

●学問の神が祀られている川口市金山町の、梅ノ木天神社。川口神社(前1項)、金山神社(前4項)と同じ境内にある本当に小さな社だが、天水桶の存在がそれを感じさせない。掲示板によれば、「昭和11年(1936)、川口第一尋常高等小学校(現・本町小学校)廿楽雪之丞校長より、児童の勧学の神として天神さまをまつりたい旨の要請を受け、(菅原)道真公の御分霊を校庭の神殿に遷座した」という。

.

青銅製の1対の鋳出し銘は、「鋳物師 鈴木文吾 設計者 山下誠一 平成10年(1998)3月25日」だ。御祭神が道真公であるから、梅の花の紋様が見られる。「桔梗紋」に近しいが、花びらの先端に尖りが無い事で区別できる。大きさは、口径Φ770、高さは、820ミリだ。

.

●両基には、元市長の「永瀬洋治(後108項)」や上述の田中鋳工所の「田中博」ら、21名の奉納者名が見られるが、鋳造業関連の方が多いようだ。「川口神社宮司 竹本佳徳」の名もある。全ての人名を書き出しておこう。右側の桶は、ほかに「永瀬光明 今井利幸 小熊嘉兵衛 安藤森吉 野崎昌雄 田原誠 稲垣トシ子」で計10名だ。

.

左側は11名で、「笠松雅美 小山己之助 長谷川励一 森敬介 矢澤龍吉郎(後36項) 北澤勇之 金子秀行 永瀬留十郎(後68項) 千葉和久(後19項) 永井政一(後38項) 大熊不二(前5項)」となっている。そして、先の作者銘はここに鋳出されている。

.

●なお、川口神社の境内社の事を記しておくと、右側の赤い社は、市指定有形文化財の八雲社で、かつては金山権現社の社殿であったという。左側は金刀比羅宮だが、昭和60年(1985)刊行の増田卯吉の「武州川口鋳物師作品年表」を見ると、この前には天水桶が置かれていたようだ。造立年月は不明ながら、「岩田庄助(前3項など) 吹屋市右衛門(後31項など) 岩田長次郎 天水鉢1対」となっているが、現存しないのは残念だ。

.

●港区元赤坂の豊川稲荷東京別院の正式名は、「宗教法人 円福山豊川閣 妙厳寺」と称するが、江戸時代に、大岡越前守忠相公が日常信仰していた豊川稲荷の分霊を祀っている。境内は華やかで、沢山の赤い提灯や幟が並んでいて賑やかだ。

.

明治20年(1887)に、赤坂一ツ木の大岡邸から現在地に移転遷座し、由緒ある「豊川咤枳尼天(だきにてん)」の尊像を祀る霊場だ。咤枳尼天は、空海によって日本に持ち込まれた、密教の教主である大日如来の化身と言われる。(ホムペより)

.

●ハスの花を模した形のいいデザインの天水桶だが、境内には、同じデザインの物が6基ほどある。桶の奉納は、「東京都大田區糀谷町三丁目 大和工業(株)」で、「東京 翠雲堂 謹製(後59項など)」銘となっている。

.

川口鋳物師が手掛けたここでの天水桶の来歴を、昭和9年(1934)刊行の「川口市勢要覧」で見てみると、「弘化3年(1846)9月 永瀬源内(前14項など) 水盤(天水桶) 一双(2基)」という記載がある。世代交代は、戦時の金属供出(前3項)であったろうか、川口遺産の消逸は空しい限りだ。

.

お稲荷さんだけに、ブロンズ製の狐様が主役だろうか。鋳金工芸作家の香取秀眞(ほつま・後116項)の「日本鋳工史稿」では、「慶応2年(1866)6月吉日 御鋳物師 粉川市正(後52項)」の作となっているが、その刻みは見られない。現存の1対は、その後の再製品であろう。

.

●では、本家の愛知県豊川市豊川町の豊川稲荷(後123項)は、どんな光景であろうか。ここの「稲荷」とは、境内の鎮守として祀られる咤枳尼天のことだが、インドの古代民間信仰に由来する仏教の女神だ。日本では稲荷信仰と習合し、稲荷神と同一視されるに至っていて、ここでは「咤枳尼真天」(だきにしんてん)と呼称するという。

.

信者の祈祷の根本道場である本殿の周りに、6基の青銅製の天水桶が置かれている。意匠は、首がすぼんでいるので壺のイメージだろうか。口径Φ1.4m、高さは1.2mと大き目で、存在感充分だ。「于時(うじ=時は・後28項)昭和五庚午歳(1930) 竣工式日 現住31世 界珠代」の奉納だが、29世から3代に亘った本殿新築の大願は、この年の春に竣工し落慶大開帳が行われている。

.

「東京開運講」が奉納者で、作者銘は、「當(当)町北金屋住 冶工 中尾十郎義方(後78項)」と陽鋳されている。地元の老舗の鋳造業者だ。文政11年(1828)から嘉永5年(1852)の「諸国鋳物師名寄記」を見てみよう。「三河国宝飯郡北金屋村」の項は、今の豊川市金屋町だが、「中尾惣左衛門 中尾重右衛門」ら中尾姓の家系の記載しかない。義方は、この系譜に連なる鋳物師だろう。

.

●奥の院は、春秋の祭典の行事が行われる霊殿で、文化11年(1814)の建築だ。本殿の新築に伴い、旧本殿の拝殿を奥の院拝殿として移築している。ここの前には、2基の角形の青銅製の天水桶がある。870ミリ角の方形で、高さは950ミリだ。「名古屋市 廓連蓺妓置座組合 豊川講」が、「維持昭和7年10月吉日」に奉納しているが、作者銘は、「当町北金屋住 冶工(やこう) 中尾十郎」だ。

.

不動明や薬師如来、大日如来ら十三尊仏を祀る、画像の宝雲殿の周囲にも7基、さらには、御札受處前にも2基の同形状の天水桶がある。造立は、後年の「昭和41年(1966)9月吉祥日」や「昭和57年(1982)9月吉祥日」となっていて、作者は無銘だ。この頃は業務内容も変わっていたのだろうか、中尾家の関与はなさそうだ。

.

●さて、社殿前の「顔」の一部として、天水桶の存在を充分に認識しているのが、都内台東区浅草の金龍山浅草寺(前1項、後76項、後85項など)だ。とにかく、社殿が大き過ぎてフレームに収まり切らない。収めようと、後ろへ下がれば、写りこむのは人の顔だけ。この賑やかさこそ、ここの「顔」であろう。

.

余り知られていないようなので、ここに記しておくが、浅草寺にもご神木はある。銀杏(いちょう)の木だが、上の画像を撮影すべくカメラを構えた場所辺りだ。樹齢800年とも言われるが、高さは10mほどであろうか。説明板によれば、「浅草寺本堂東南に位置するこのいちょうは、源頼朝公が浅草寺参拝の折、挿した枝から発芽したと伝えられる。

.

昭和5年(1930)に当時の文部省より天然記念物に指定されたが、昭和20年(1945)3月10日の戦災で大半を焼失した。今は天然記念物の指定は取り消されたが、あの戦災をくぐり抜けた神木として、今も多くの人々に慕われている。金龍山浅草寺」だ。夏の時期には青々と葉を茂らせ壮観だが、上半分が爆裂したのであろう、冬の時期の姿は何とも痛々しい。

.

●本堂正面の大きな吊り提灯(後16項)の両サイドの柱には文字が見えるが、何と書いてあるのだろう。寺の説明によれば、向かって左は、「真身絶表象雲霞画出補陀山」だ。豊道春海(ぶんどうしゅんかい)の書で、物の本当の姿(真身)は、形の如何によって左右されるものではないが、雲や霞が描く整えられた自然の景観は、そのままに観音さまの浄土の補陀落世界を表すという。

.

豊道は、大正から昭和期に活躍した天台宗の僧で書家だ。右の柱には、やはり豊道の書で「実相非荘厳金碧装成安楽殺」とある。「存在する一切のものの、あるがままの姿(実相)は、とても形などに表すことはできないが、黄金や碧(あお)く美しい宝玉で飾られた伽藍などの景観は、そのままに仏さまの安楽浄土を思わせる」という。

.

●浅草寺は、年間参拝者が3千万人という寺社だ、嫌でも目に付く川口鋳物師・山崎甚五兵衛作の天水桶は、日本一見られている天水桶と言ってよい。大きさは、口径Φ1.530×1.400ミリであり巨大だ。なお、大きな天水桶については、後55項にまとめてあるのでご参照いただきたい。

.

ここには初詣には、283万人が訪れるという。毎年日本一を記録する、310万人の渋谷区代々木・明治神宮(後99項)や千葉県成田市・成田山新勝寺(後52項)の305万人、神奈川県川崎市・川崎大師平間寺(後24項)の300万人と比肩している。

.

●天水桶は、堂々たる風格で情景に溶け込んでいる。誰もいない拝殿前で、人が映り込まない画像を撮るのには、早朝に参詣しなければならない。次の画像は後85項で見るが、朝の7時ごろの様子だ。

.

手桶があって、屋根があるから一段と映えるのであろう。参詣のたびに思うが、大勢の人が居てもこの天水桶に注目する人は少ないようだ。目を凝らし、ぐるりを見廻す輩がもっといてもおかしくはあるまいに。

.

●甚五兵衛作は社殿の正面だけにあるが、左右や180度裏側にも天水桶がある。社殿の廻り4面には、合計10基もの巨大桶があるのだ。画像は、堂宇の真裏であるが、それらについては、後8項や後34項などで追々見ていこうと思う。

.

現在のここでのこの配置は、天水桶奉納という習慣が芽生え始めた頃からの情景のようだ。画像は昭和26年(1951)版だが、同9年刊行の「川口市勢要覧」にはこう記されている。「浅草観世音に参詣すると、お堂の左右両端に幾雙(双)かの鉄の天水鉢が並んでゐるのを見るであろう。

.

●あの中で一番盤廣な、大振りな、天水鉢一雙の裏面には、文化九年(1812)七月 川口住、永瀬七左衛門(後90項)、中川平吉(後90項)、市右衛門(後43項)、長兵衛、三次郎(後34項)と記されてある。

.

即ち我が郷土先人の遺されたる貴き工藝的紀念品である事が解る。・・ またこのお堂の西側にも、東側にも各一雙宛、増田金太郎氏作(後82項など)の天水鉢がある。このやうに我が川口の先輩鋳工家諸君の作品は今でも数多く残ってゐる」とある。

.

●昭和60年(1985)刊行の増田卯吉の「武州川口鋳物師作品年表」では、「弘化4年(1847)5月吉日 増田金太郎 藤原栄相 天水鉢2対」、「万延元年(1860)7月 増田金太郎 天水鉢1対」、「明治4年(1871)4月4日 永瀬宇之七(後68項など) 岩田庄助(前3項など) 天水鉢1対」ともある。実に多くの天水桶が、川口鋳物師らによって鋳られていたのだ。

.

これ以前の記録では、「明和3年(1766)正月 西村和泉作(後110項) 荷葉形唐銅水溜」、「文化5年(1808)10月 釜七作(後17項など) 天水鉢」となっている。

.

●明治期の浮世絵にもその様子が描かれているが、要覧の記録は、大正3年(1914)刊行の、香取秀眞(ほつま・後116項)の「日本鋳工史稿」にも記載がある。肩書として「川口町鋳物師」となっているが、「等(ら)」と記されているので他の鋳物師らの名前の刻みも存在したのであろう。

.

天保年間(1830~)に刊行された「江戸名所図会」を見ても、巨大そうな天水桶が本堂の前後に設置されている様子が描かれている。発刊された時期から推しても、川口鋳物師の先達らが鋳た天水桶であろう。しかし残念ながら、これらの多くは、大正期の関東大震災(1923年)や昭和期の戦時の金属供出(前3項)などで現存せず詳細な刻銘は確認できないが、川口市勢要覧などは、往時を偲ばせる貴重な史料であった。つづく。