.

●文化、文政、天保年間(1804~1844)製の天水桶に出会うとき、釜六や釜七作であることが多い。寺社仏閣へ奉納するという風習が芽生えた時、それまでは木製の桶が主流だった訳だが、この2人らの登場によって、半永久的な鋳鉄製の桶がもたらされたのだ。

.

当時を偲ぶにあたり、没して今なお名を、そして作品を残した意義は大きい。そこで、江戸時代の17世紀半ばから活躍を始めた、江戸深川鋳物師の釜六、釜七について、2項に亘って考察してみようと思う。

.

江戸時代、琵琶湖の南側に立地する辻村(現在の滋賀県栗東市辻)の鋳物師達は、需要に応じて、北から南まで全国各地に出職(でじょく=出張鋳造)して活躍していた。出職は運送経費の軽減などによる効率的な経営や市場拡大のほか、新産業の担い手としての役割もあったろう。(画像は、ヤフー地図を編集)

.

●その中でも、寛永年間(1640頃)に江戸芝田町(東京・芝)に出職、その後、明暦3年(1657)の振袖火事などを契機に、万治元年(1658)頃に江戸深川上大島町(江東区大島)に出店した太田六右衛門(初代安左衛門)と、いとこである田中七右衛門(初め与五郎)知次の2人は鍋釜を商い、釜六、釜七と称されるようになり、代々に亘って鋳物業を営んできている。

.

江戸市中の地誌「御府内備考」によれば、延宝5年(1677)には、「近江大椽(だいじょう・後述)」の受領名が下され、「太田近江大椽 藤原正次」を名乗り、ともに幕府の「御成先鍋釜御用」を命じられ、辻村を代表する鋳物師として知られるようになったのだ。彼らの名は、江戸時代後期の長者番付にも度々見られるようになっている。

.

●愛知県名古屋市の名古屋城内の展示物(後99項)の鯱(しゃちほこ)の銘を見ると、更なる出自が知れる。その陰刻は「萬治三庚子年(1660)二月吉日 御鋳物師 銅意法橋(ほっきょう)」、「同子 渡邊近江大掾 源正次」だ。

.

他にもこの銘は、都内千代田区の皇居(後99項)で今も現認できる。「旧大手門渡櫓の鯱」で、「明暦三丁酉(1657)初冬 銅意入道正俊作」となっているが、銅意法橋(入道)は、渡邊正俊(正駿)の事で、その子が、源正次だ。

.

大正3年(1914)刊行の、香取秀眞(ほつま・後116項)の「日本鋳工史稿」によれば、「江戸某寺鐘 慶安2年(1649) 冶工 洛陽住 源正俊」という銘があったという。この事からすれば、渡邊家は、「洛陽」、つまり京都から江戸へ下った人であったようだが、江戸幕府から召喚された職工であったかも知れない。

.

●香取も記しているが、正俊の子供の「源正次」は、「太田近江大椽 藤原正次」の祖先であろうと思われ、「近江大椽」の称号は世襲したものと理解できる。「藤原姓」については前13項で、「源姓」については後37項などで、また「法橋や入道」、「近江」などの「国名」については後99項で説明している。

.

渡邊正次が、次世代に太田正次という姓に変わった理由は不明だが、いずれにしても既に、御用達鋳物師の家系としてそれなりのステータスを担っていたのは確かだ。画像が、渡邊家が鋳た都内千代田区の皇居の鯱。

.

●「源正次」銘を有する貴重な銅灯籠が、2基1対現存するので見てみよう。場所は、前8項や後87項で登場した千代田区永田町の日枝神社だが、区指定の有形文化財となっている。かつて社殿は、明暦3年(1657)正月の大火(後83項)で焼失しているが、灯籠は、万治2年(1659)の社殿再建立以来、ここに立っているという。

.

安山岩の基壇は3段で、それぞれ8角形に組まれている。その上段には、「昭和二十八年(1953)十一月吉祥日 一之鳥居復興会」、「日枝神社葵会」、「再築寄進」と刻まれている。灯籠は、大正期の関東大震災で倒壊、昭和期の空襲では境内のほとんどの堂宇が焼失しているが、その後の復興がこれらの会によるものであり、この日付であった。

.

●8角形の灯籠は、高さ2m50cm余りで、直径は1m83cm余りだ。頂上に宝珠が揚がり、笠や火袋には三つ巴紋が配され、基台では獅子が踊っている。蕨手(後33項)が8方から天空に向かって伸びているが、竿の部分が2段にくびれた太閤型(後74項)と呼ばれるタイプだ。

.

江戸幕府4代将軍の徳川家綱の時代の出来事をまとめた「厳有院御実紀」によれば、万治2年(1659)4月晦日には、造営が無事終了した事を祝う行事が執り行われたようだ。胴体に銘文の刻みは無いが、奉納者は、4代将軍家綱であろう。

.

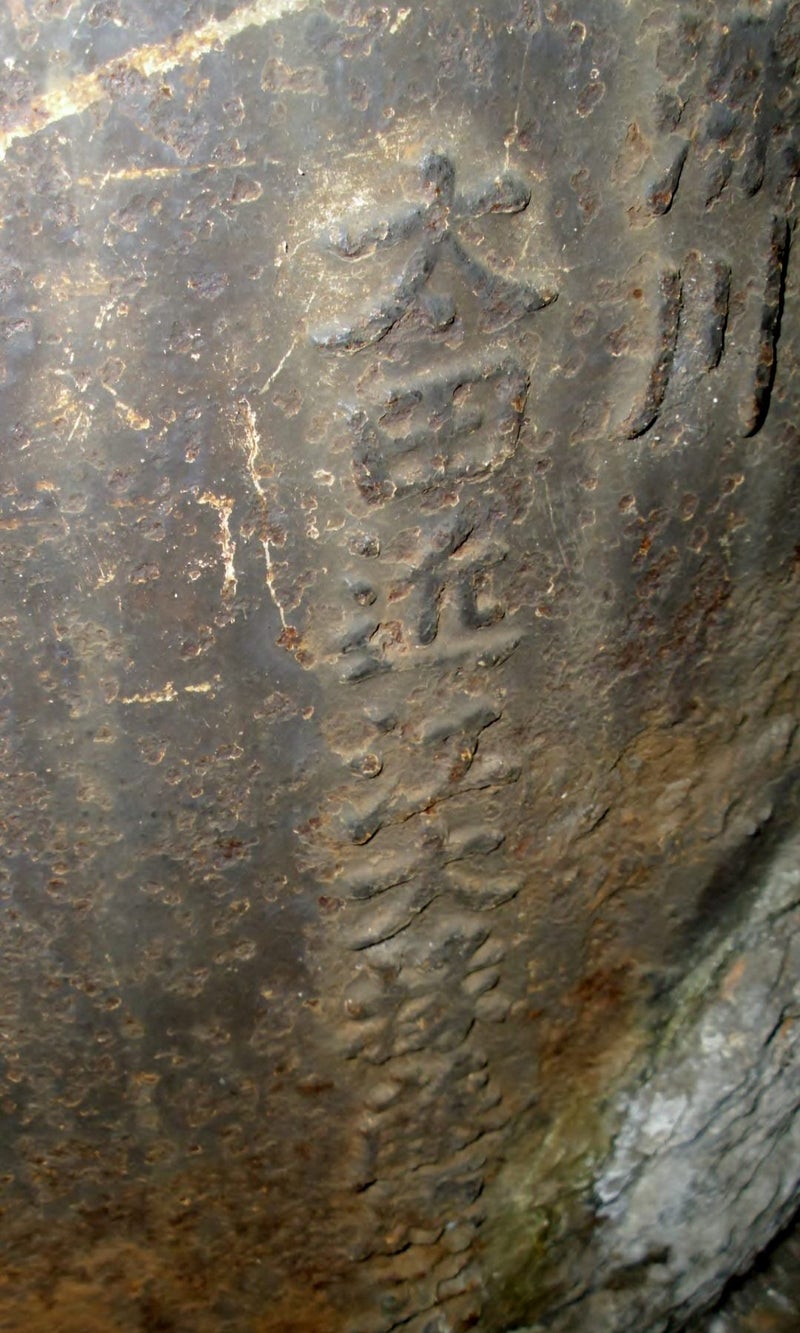

胴体のくびれた竿の部分には、「金燈籠両基」、「日吉山王大権現 寶(宝)前」、「萬治貳(2)己亥祀 四月晦日」と陰刻されている。そして作者の銘は、「御佛具師 銅意法橋 同子 渡邊近江大掾 源正次」で、先の鯱と同じだ。なお、現存する江戸期の稀有な金属製の灯籠に関しては、後33項にリンク先を貼ってあるのでご参照いただきたい。

.

●さて、太田釜六家系統は、11代ほど続き、梵鐘・天水桶・鍋・釜などを製造し、明治維新後に廃業している。田中釜七家系統は、大正時代の頃まで鋳造を行っていたようだ(前12項)。そんな彼らに敬意を表しながら画像をアップしてみたいが、本項に至るまでにいくつかは紹介してきているので、未アップの天水桶を見てみよう。

.

まずは、港区赤坂の赤坂氷川神社。天保年間(1830~)に刊行された「江戸名所図会」には、「赤坂」の地名の由来が記されている。『赤坂は、茜山(あかねやま)の辺りの坂なればかくいふと。按ずるに、赤坂の地名は、永禄二年(1559)、小田原北条家の「所領役帳」にも、「江戸赤坂六ケ村、千葉殿所領す」とあり。「武蔵国風土記」に、「荏原郡赤坂庄」とあり。いまは豊島郡に属す」となっている。

.

徳川吉宗が将軍に就くにあたり、ここが紀州赤坂屋敷の産土神であった縁から、享保14年(1729)、当地に遷座し、社領200石の御朱印状を拝領したという。浮世絵師、月岡芳年肉筆の、ま組の火消し絵馬は有形文化財であり、明治12年(1879)に奉納されている。勝海舟は、かつて近くに居を構えており、「氷川神社」と書かれた掛軸も保持しているが、「海舟勝安芳謹書」の署名があるという。

.

●門前に据えられた1対の天水桶は、「奉納 天保十二年(1841)六月十五日」だが、正面に日付が鋳出されているのは珍しい。本来主張したい事柄では無いからだ。「氏子中 世話人」は、「今井寺町 世話人 相模屋常七 長屋中」と鋳出されているが、大家さんであろうか。反対側には、そこの住人であろう人名が見える。「建具屋長八 大工勘兵衛 印判屋安治郎」ら6名だ。

.

鋳鉄製の天水桶で、大きさは口径Φ880、高さは760ミリだが、「江戸深川 御鋳物師 太田近江大椽 藤原正次」と鮮明に読める。誇らしく鋳出されているが釜六の作例だ。「近江」は下賜された国名(後99項)で、「椽(じょう)」は、中世以後、宮中・宮家から職人や芸人に対して、その技芸を顕彰する意味で下賜された名誉称号であったが、階級としては、「大掾 掾 少椽」の3段階であった。

.

因みに、室町時代後期に京都で創業したという、和菓子の羊羹で知られる(株)虎屋も「近江大椽」の称号を下賜されている。天正14年(1586)に後陽成天皇が即位してから御所の御用を承ったといい、寛文12年(1672)に下賜されたという。虎屋によれば、「近江大掾とは近江国を治めた国司の役人の第三位の官職名。江戸時代には実態がなくなり、名誉的称号として朝廷より御用商人へ授与された」とある。

.

●同神社のサイトには、3代歌川広重が、明治30年代(1897~1906)に描いたという「氷川神社全景絵図」が掲載されている。長閑な情景の中、桜が満開に咲き誇る氷川神社境内の様子の肉筆画だという。

.

「遠景に富士山(左奥)と赤坂迎賓館(右奥)があり、境内の内外には洋装、和装様々な参拝者がみえ、手前の通りには人力車や馬が行き交っていることがわかります。昭和19年(1944)の東京大空襲により焼失をした建造物も数多く描かれている」とある。天水桶1対は、その災禍を逃れたようだが、かつては門前では無く、社殿前に置かれていた事が判る。

.

●続いては、中央区築地の波除(なみよけ)神社にある天水桶。これは区民文化財にも指定されていて、正面からは見難い位置に置かれているが、現役続行中だ。前16項でも紹介の通り、同じ敷地内には、川口鋳物師・山崎甚五兵衛作の屋根付き桶が同居している。

.

ここは、築地市場の海幸橋門に隣接している神社だ。江戸時代から東京の食品流通を担ってきた日本橋魚河岸市場は、大正12年(1923)9月1日に起きた関東大震災で全壊している。その後の昭和10年(1935)に、東京市中央卸売市場として開設されているが、海幸橋は、開設に先立って築地市場の入り口に架けられた橋だ。今は昭和2年(1927)当時の濃緑色に再現され、有形文化財となっている。

.

●この天水桶の奉納は、説明板によれば、尾張藩船からの積み荷の陸揚げに従事した「小揚(こあげ)」達による。1対の鋳鉄製天水桶の正面には、大きく「小揚」と鋳出され、その上には、「尾州 御蔵」とある。江戸時代、今の築地市場の南半分には尾張徳川家の蔵屋敷があって、米穀や特産品が運び込まれていたが、その航海の無事を祈念して奉納されたという。まさに、人足たちの神社への信仰を伝える貴重な文化財に違いない。

.

銘は「江戸深川 御鋳物師 太田近江大椽 藤原正次」と読めるが、窮屈な位置に設置されていて裏側まで覗けず、残念ながら現物での鋳造年月日は確認できない。太田家が受領名を名乗っていたのは、文化8年(1811)から嘉永6年(1853)ごろだ。史料によればやはりこの間の鋳造で、「天保九戊戌歳(1838)九月吉辰」銘だ。

.

●これまでの調査の中で、製作年月あるいは、作者名が不明の天水桶が何点かある。対であったはずが、焼失など何らかの理由で片方が失われた状態だ。失われた片方にそれらが鋳出されていた可能性もあるのだ。

.

千代田区九段北の築土神社の天水桶は、1基だけ存在するが、鋳鉄製で作者は不明となっている。神社の成り立ちは、天慶3年(940)、平将門の霊を武蔵国豊島郡上平川に祀り、津久土明神と称したことに始まっている。

.

●正面に、将門公の「繋馬(つなぎうま)」が陽鋳されているが、これは家紋や社紋として使用されることも多く、ここでも神紋として用いられている。「元飯田町」の人たち13名が「願主」となっての奉納で、「加賀屋佐吉 嶋田屋長兵エ 桔梗屋源助 中村屋佐平エ」らの名が連なっている。

.

大きさは3尺サイズで、口径Φ900、高さは720ミリだ。デザイン的に異風なものを多少感じるが、「文政元年戊寅(1818)十一月吉辰」という鋳造年月から推し測るに、釜六製なのかも知れない。

.

●あるいは大田区萩中の四谷山妙覚寺。唯誓房宗専の弟宗養が、越後国柳瀬に草庵を建てたのが開創であるといわれる。浄土真宗本願寺派であり、一時期は、中央区築地の築地本願寺(後78項)の子院でもあったが、関東大震災に罹災後の昭和4年(1929)に当地へ移転したという。

.

天水桶は鋳鉄製の1基だが、釜六製とは少し違うデザインかも知れない。「妙覚寺」の文字が、手前に一段張り出している。形状に丸みが無いのも、額縁に雷紋様(後116項)を鋳出しているのも異風だ。

.

「嘉永五壬子年(1852)正月」の造立だから、時代的には釜六の活動期の末期と合致しているが、別の鋳物師の作例なのだろうか、不明だ。

.

●江東区三好にある曹洞宗、祥雲山善徳寺。寛永6年(1629)、孤渓秀頓老和尚が開基となり、四谷忍町に創建している。ここの鋳鉄製の天水桶は、木造阿弥陀如来坐像とともに、区の有形文化財に指定されている。

.

最上部の直径は4尺、Φ1.2mで、高さは900ミリだ。花弁のイメージなのか、後にも先にもここでしか見られずかなり異型だが、1基しか見当たらない。世話人として、「上総屋半兵衛」、「鹿島屋徳兵衛」や「小田原屋吉郎兵衛」ら江戸期らしい名前が多くみられるが、「当寺14世 法山代」の時世であった。寺紋だろうか、「十六菊紋」が据えられているが、皇室の定紋であり高貴な紋章だ。

.

「御鋳物師 太田近江大椽 藤原正次」と判読できる。頂上部が破損していて、境内脇に追いやられてはいるが、失われたもう片方には、製造年月の鋳出し文字ががあったかも知れない。それにしても一風変わった意匠だが、釜六は、既定の概念に捕らわれず自由な発想で天水桶を鋳造していたのだ。

.

●続いては、江東区北砂の亀高神社。亀戸新田と高橋新田を合わせてこの名称だという。五穀豊穣の神として、寛永年間(1624~1644)に創建、当該地域の鎮守であったという。「砂町銀座史」によれば、昭和20年(1945)3月10日の空襲により焼失し、仮宮を造営、昭和38年に地守稲荷神社を亀高稲荷神社に合祀し、亀高神社と改称している。現在の社殿が落成したのは、昭和43年(1968)だ。

.

鋳鉄製の天水桶1対には、「大正9年(1920)9月 釜六製」とあり、これも江東区の登録文化財だ。石の台座に下側数割が埋没していて寸詰まりだが、刻銘の「中嶋八百一」が奉納者であろう。藤原姓を名乗っていた時期からすれば、243年も後の桶だ。

.

不可思議だ。釜六系統はどの資料を見ても、明治維新後に廃業したはずである。大正時代も半ばを過ぎてこのような桶が存在するというのは、どういう事なのだろう。この前回の作例は、後40項で見るが、知る限り「さいたま市南区内谷・日輪山一乗院 東京深川 御鋳物師 釜屋六右衛門 明治5年(1872)正月吉日」銘であった。明治維新後の廃業という事と辻褄が合うが、ここのはその48年後なのだ。

.

●一目見て感動を覚えたのがここの天水桶で、都内墨田区、両国の江戸東京博物館(後89項など)のすぐ近くの墨田区横網にある慈光院だ。関東大震災を憂いて築地本願寺が建立した分院だから、浄土真宗本願寺派だ。なおここには、後96項でも再度訪問している。

.

1対の天水桶は、漬物樽などのイメージで、奇抜なデザインなのだ。直径はΦ1.480ミリ、総高は3尺、900ミリという堂々たるものだ。

.

樽を構成する板片にも縦筋が見えていて緻密だが、これは木製では無い、鋳鉄鋳物だ。江戸時代、法度の発令で天水桶の設置が義務化された当初は、木製の酒樽(後22項)などの流用であったが、その場面を見ているような感じだ。

.

通常は竹製で編み込まれるタガの部分も、きれいに忠実にリアルに鋳物で表現されている。黒サビ(後95項)で保護されているから、これ以上の腐食もなかろう。

.

●設置の向きが気になるが、下の画像は本堂に向かって撮影したものだ。「江戸深川住 鋳物師 太田近江大椽 藤原正次」と判読できるが、残念なことに製造年月は不明、鋳出されていない。

.

次の画像は、本堂に背を向けて、つまり桶の裏側から撮影したもの。違和を感じないだろうか。通常は、こちらが表、鋳造者名は裏側だ。しかし奉納者名の「浅草 十五日講」が裏になっているのだ。意図的だろうか、何らかの理由で動かし再設置するときに、左右両基ともだが、参詣者に目立つ側に「太田近江大椽 藤原正次」を向けたのだ。なるほど、強調すべきはそっちでいいのかも知れない。

.

●最後のここの天水桶は、鋳造日の記録更新で、大田区池上の日蓮宗勧明山法養寺だ。天正6年(1578)、長栄山池上本門寺(後22項)12世の日惶上人が、神田三河町に創建しているが、江戸時代には江戸城大奥の祈祷所であったという。

.

境内に記されている「池上の寺めぐり」によれば、明治43年(1910)に当地にあった妙教庵と合併し、翌年この地に移っている。妙教庵は、もと当地にあった蓮光坊が荒廃したため、9代将軍徳川家重に仕えた妙教尼が、寛保3年(1743)に再興した寺だ。

.

●1対の鋳鉄製天水桶には、専用の台座は無く、無造作に庭の砂利の上に置かれている。大きさは、口径Φ960、高さは800ミリだ。願主は、「江戸住吉町裏河岸 松山喜右衛門 母ちよ 妻いち」、世話人は、「江戸本銀町 秋田屋長兵衛」であった。

.

造立は「文化十二乙亥歳(1815)三月吉辰」だが、この時点での鋳造時期の更新で、ナンバー2に昇格だ。前15項で紹介した文京区本郷、金刀比羅宮東京分社の、「武州足立郡川口 鋳物師 永瀬嘉右衛門」銘のものより、1年2ケ月古いのだ。

.

因みに、最古のナンバー1は、前13項で見た千代田区外神田・小舟町八雲神社の「江戸深川 御鋳物師 太田近江大椽 藤原正次 文化8年(1811)6月吉日」の1基であった。なお後130項では、さらに古い物が更新されているので参照いただきたい。

.

●「江戸深川 治工 太田近江大椽 藤原正次」という表現だが、これは「冶工(やこう)」の間違いだろう。「冶」の文字には、「金属や鉱石をとかして ある形につくる」という意味があるのだ。見事なまでに鮮明な鋳出し文字で、塗装した様子も見られないが、とても200年近くも野ざらしのままの鋳造物とは思えない。安定した黒サビが保護しているのだろう。

.

また左下に、「三井親孝書」とあり格式高いが、整然としていて几帳面さがうかがえる書体だ。江東区亀戸の小名木川近くにはかつて銭座があり、「小名木川銭」と呼ばれた銭貨の鋳造が行われていたという。書家の三井親和(みついしんな・前2項、後82項)の筆による文字の入った四文銭であったが、親和の子がこの親孝だ。

.

●「亀戸銭座跡」には、「寛永通宝」のブロンズのモニュメントがあるが、石碑によれば、ここで、寛文8年(1668)から明和6年(1769)までに各種の銭が鋳造されている。四文銭は波銭と呼ばれるが、21本か、11本の波模様がある。親和は、「寛永通宝」という文字を書いたのだろう。

.

親和は、書家の細井広沢(こうたく)に師事している。浮世絵の神田祭や山王祭では、篆書体を得意とした親和書の大幟が描かれているという。天明2年(1782)3月7日に83才で没し、居住していた江東区深川の海照山増林寺に墓がある。寛永5年(1628)の創建という寺だが、保持する彼の墨書は、区の登録文化財だという。

.

●この後も続々と釜六の作例が登場するが、その項番をここに挙げておこう。前3項、前4項、前8項、前9項、前13項、前16項、後29項、後30項、後32項、後35項、後37項、後39項、後40項、後54項、後67項、後94項、後96項、後117項、後130項だ。

.

これらは全て鋳鉄製の天水桶だ。文化8年(1811)から大正9年(1920)までの、本項分も含む25例で、年月日不明分と当サイトで釜六作と推定した分もカウントしている。

.

また、後77項と後95項では、稀有な金属製の手水盤2例や梵鐘5例、銅地蔵7例が登場していて、釜六の特集となっている。それらは元禄5年(1692)から天保7年(1836)までの作例で、釜六の名跡は11代を数えているが、主に、後半期以降に釜六を名乗った代の作例だ。では、釜六の項はこれで終わりにして、次項は「釜七」製の天水桶をアップしてみよう。つづく。