10日20日〜11月30日の間で、2万円割引セールを実施中‼️

近年の入試(→過去問の焼き直しを使用することが激増した)、特に数学において、

国公立大学過去問(レベル)に早い段階で慣れてしまうことが、

国公立医学部の合格率を大幅に引き上げてくれます!

問題集等を繰り返し勉強したとしても、初見のリライト(改)されていない(無調整の)入試問題を解き切る訓練をしていかないと、合格するための本番力は育ちません!

解けそうで解き切れない問題(プリントでの難易度表示の3、3〜4)こそ、しっかりあぶりだして潰して行く必要があります!

(解けそうにない、解ける必要もない、そういう問題に無理に固執する必要はありません)

(ほぼ出題されない内容について書いてます)

合格者の数学の力を考慮すると、

数学で周りの受験生と大きく差をつけられてしまう学力では、

何年かかっても国公立医学部に合格するのは厳しいとも言えます...

……………………………………………………………………………

ここ最近、この数学の教材で学習されたメンバーの方が

数学が苦手なところからのスタートでしたが、

・新潟大学医学部医学科

・熊本大学医学部医学科

・山口大学医学部医学科

・弘前大学医学部医学科

・岡山大学歯学部歯学科

・東京農工大学工学部

などの国公立大学

多数の私立医大(1次合格も含む)に合格されています。

またこれを中心に勉強された人のうち、

80%の人が数学においては国公立医学部に合格できるラインまで学力を高めることができています。

国公立大学医学部の合格力を磨くために

日常の基礎学習と過去問演習を

直接結びつけてしまおう!

つまり

過去問で入試テスト演習をすることも貴方の日常にしてしまうのです。

入試過去問を(テスト的に)解くことが日常になれば、試験会場でも力を発揮しやすくなります。

入試会場でいつも通りに解けるようにすれば合格しますよね!

数学が苦手な人でも演習できるよう

様々な工夫・配慮をした過去問教材のファイルですので、基本を確認しつつどんどん演習を重ねていって周りと差をつけていきましょう‼️

国公立医に合格したいなら、楽しようとせず250年分全部解いてみろ‼️

問題だけのこのファイルも

販売ファイルに添付してます!!

テスト演習・ノートに貼る・一気に復習etc

ご利用方法はあなた次第ですので、上手く活用して学力アップに役立ててください!

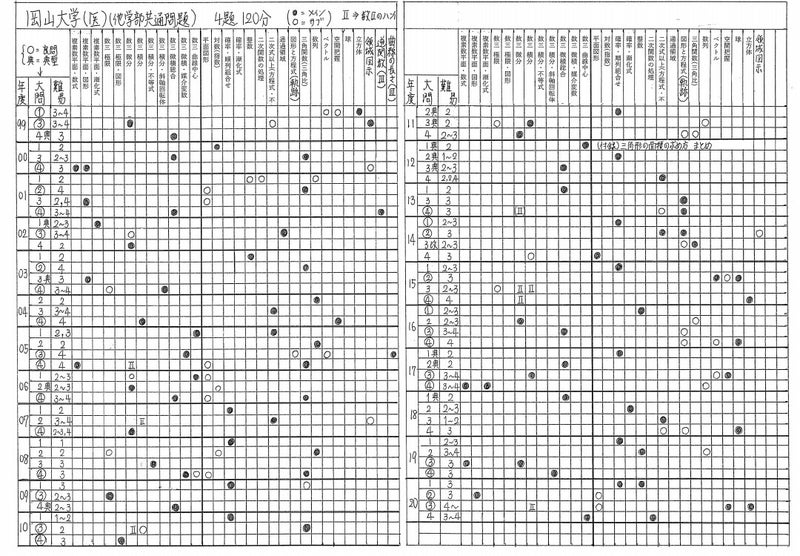

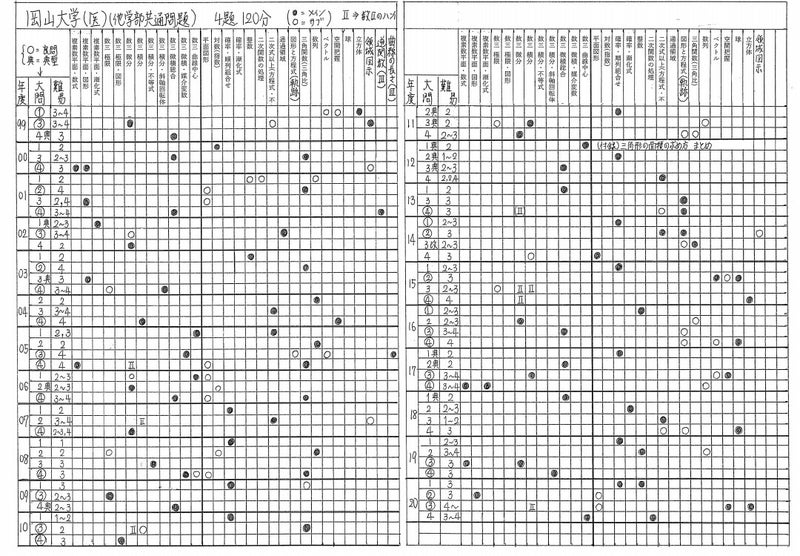

解説を作成した各大学の全ての設問に対して、このような分類をして整理しておきました!

これにより、大学別・分野別(内容別)・レベル別の勉強がしやすくなりました。

筑波大学のいたって普通の問題ですが

20分前後で完答出来ますか?

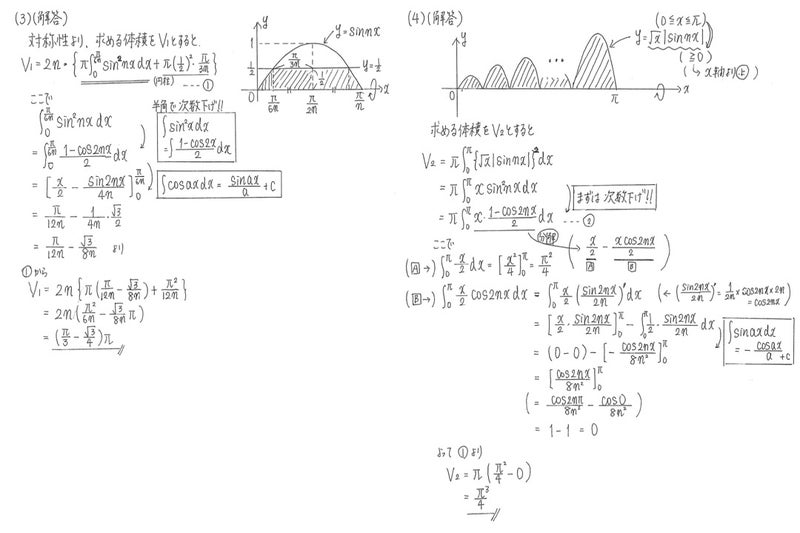

岡山大学のいたって普通の問題ですが

20分以内に完答出来ますか?

広島大学の少し差がつく問題ですが

25分以内に完答出来ますか?

国公立大学医学部に合格するためには

難問を(鮮やかに)解けることよりも、

このような

基礎〜標準レベルの(誘導つきの)入試フル問題を

時間内に正確に完答処理ができるかどうかが

合否を分けます。

合格を決めたいなら

制限時間内でのフル過去問での完答練習は必須です!!(参考書・問題集では、設問内容が端折られてたりして、この練習が難しいですね)

模試や過去問をやって

いつも通りの力が発揮できないのは

その参考書や問題集のせいなのでしょうか?

それとも単に貴方が勉強してないせいでしようか?

多くの要因は

試験そのものを解くことに慣れていないことにあるのを、

一度、模試や過去問を解いたあと、解説などを読んでみて

再考してみることをオススメしておきますね。

国公立医学部合格を果たすのに

2次数学で高得点を出すことは

必須中の必須です。

ところが

チャートなどの網羅系

入試レベル問題集をやりこんでも…

なぜか

模試で手応えを感じなかったり

過去問に取り組んでみても

あーそうやるのか…(><)

という繰り返しになって…

満足な手応えを得ることが少ない…と感じていませんか?

2次数学で確実に高得点を上げることに不安を感じてませんか??

旧帝のような少し複雑な数学ならまだしも、旧6(及びそのレベルの国公立)〜地方国公立大学の問題にさえ、なかなか太刀打ち出来てないのが現状じゃないですか?

これは

「実際の入試問題に対するアタックが足りなさすぎる」

のが大きな原因の1つなのです

途中まで出来てるのに、ある設問の途中で流れが変わり出来なくなり次の設問へ進めない…

結果 …3割〜6割しか取れていない。。。

しかも解答を見れば、理解は出来るし、そのことは知っていたのに…(><)

・なんでこれに気がつかないんだろう…

・なぜ、つまらない計算ミスをするのだろう…

・作図がうまくいかずポイントに気がつかない…

・誘導の意図が分からず誘導に乗れない…

(または勝手な解答を進めてしまう…)

・解答を作成するのに時間がかかり焦る…

・どの程度解答を書けば良いのか分かっていない…

これは全て、実際の入試問題に対するテスト演習が足りてないことが大きな原因となっています。

いつもは、授業を聞いたり参考書や問題集の解説を読んで、なるほどーって思ってるだけですよね?

(自分では気がつかないが…)

赤本などの解説って

最初から、途中から、解答の流れがご自身にとって?になってませんか?

式変形を含め突飛な所から解答が飛んでくる感じがしませんか?

こういうことを含めた様々な理由から

受験生はなるべくなら過去問を解きたくないのです。。。

分からない自分を発見するのが怖いからでもありますよね。

(それなら分かる解説をしてくれてる問題集などを使った方が効率的に見えますよね…)

こうして

過去問をやり込むのは

共テが終わって出願大学が決定した後になります。

しかも4〜5年分ほどやって試験という形になります。

これで

確実な高得点が緊張を強いられる入試の現場で取れますか?

普通はかなり難しい作業になります。

問題集などを解くのと

実際の入試問題を解くのとは

現場の空気も相まって

全く異なる状況になるのです!

時間プレッシャーもあります。

周りの受験生も医学部受験生です。(つまり周りがエラく感じます)

この状況に対して「なんとなく」の対策で本当に大丈夫でしょうか?

国公立医学部の競争は熾烈を極めています。

勝ち残るために、何年も必死に勉強してきた人があなたの競争相手です。

それなりの地頭を持って長年それを積み重ねてる人が勝つのが医学部入試の競争となります。

周りがやるような勉強をしてては、経験値に勝る人が勝手に勝ってしまうのです!

それでも周りがやるような勉強をあなたはしますか?

私なら間違いなく別のフィールドで勝てる方法を考え、それを実行するでしょう。

医学部入試の現状を私なりに色々考え、このようなプリントを作成して提供することに至りました。

周りをごぼう抜きして合格するためには

勉強における練習スタイルから

根本的に変えてもらう必要があります

それには、勉強がうまくいってない人にくだらないアドバイスをするより、このプリントをやりこんだらそれで大丈夫!というものを提供したいと思いました。

こういう思いで

作成していく中で

これは大変な作業だと痛感しました。。。

書く量がハンパない…

(手書きにこだわるのは思いを届けるため、そして自由にレイアウトして、サイド書き込みを増やしやすくするため)

ポイントをいつも明示し、途中計算の補助や思考過程を入れる、という作業でさらに書く量がハンパでなくなる…

でも苦しむ受験生は

以下のことに悩んでる現状があるのだから、なんとかしなくては!!という思いで鞭打って作成しています。

赤本などでは、様々な人が解答を担当するため

・解法に一貫性がない

・書き方に一貫性がない

・解答が高級すぎて再現性に乏しい…

難易度表示や目標Timeがないため、合格への基準が分からない…

(こんな難しい問題も周りは取るんだろうな…的な不安にも駆られる…)

そして何より、何の問題集を「中継させて」いけば、過去問で高得点が取れる状況にたどり着くのか見えてこない…

さらには

問題集などで見ない切り口の問題は常に回避して、その他をなんとか取り切ろうとするがそれもうまくいかない…

(得点率も大幅に下げてしまうし、そう回避ばかりも出来ない…)

これらの悩みを解決するには

1人で一貫性を持った解答を続けていき、問題を解いた感想から難易度・Time表示をつけ、教科書をやればすぐにこのプリントに入れるように仕向けてあげることにあるので、とりあえず頑張りました!

教科書や基本的な参考書だけやれば、このプリントの内容を理解出来ます。

途中分からないことがあってもポイントや書き込みで解決します。

何より大量に問題があるので、類題を通じて入試の現状を確実なものとして捉えることが出来ます。

問題集・参考書ではカットされるようなことや問題(設問)も全て解説しています。

ショートカットさせる技術も盛り込んでいます。

標準と呼ばれる7〜8の大学のおよそ20年分ずつ問題の解説なので、汎用性が高く応用力養成にも繋がります。

普段使いで勉強すると、基礎の確立と計算力向上が同時に満たされ、チャートや1対1やフォーカスゴールドなどがいかに無駄なことをやらせているのかが良く分かると思います。

合計250年分程の量なので、確実なテスト慣れが出来る上、試験当日の不安も練習の中で一掃され、周りに対して確実にアドバンテージが取れます。

基礎学力を付ける春〜夏に

講師の言う通り

本当に基礎学力だけをつけてると…

夏に基礎の復習だけに追われ…

秋には、応用性の強い今の入試レベルの問題では歯が立たず…

冬になっても成績も結局、昨年と変わらない結果に終わる人がなんと多いことか!!

→ほとんどこういう人たちです。。。

そうならないために

今から基礎を確認しつつも

毎日、過去問で

力をつけていくべきです!!

基礎学力の養成にも

分野別のトレーニングにも

試験の突破力養成にも

毎日のテスト訓練にも

このプリント使えます

そして何より入試に対して

自信が持てるようになります!

実は

数学が出来る人は

この揺るぎない自信の下で

アイデアを繰り出し

丁寧に解答作成をしているだけです

出来る人の感覚を自分の頭にインストールするのにも

このプリントは使えます!

とにかく

医学部合格ラインに届かないという意味で、数学に困ってる人にこそ

これを使ってみてほしい

と願ってます!

しっかり活用していただいて

実力を伸ばしていただいて

国公立医学部入試に自信をもって臨めるようになってほしい

それが私の本望です

そして

国公立医学部に合格してください!

お医者さんになって周りを助けてください!

以上です。

(追記)

【国公立医学部 2次数学プリント 収録大学】

広島大学

:前期25年分(2021~1997)

:後期13年分(2020~2008)

神戸大学

:前期22年分(2021~2000)

岡山大学

:前期23年分(2021~1999)

大阪市立大学

:前期19年分(2021~2003)

:後期14年分(2020~2007)

新潟大学(医)

:前期22年分(2018~1997)

金沢大学

:前期15年分(2020~2006)

横浜国立大学

:前期4年分(2017~2014)

:後期4年分(2017~2014)

九州大学

:前期3年分(2016~2014)

熊本大学(医)

:前期15年分(2021〜2007)

三重大学(医)

:前期21年分(2019〜1999)

香川大学(医)

:前期10年分(2021〜2012)

鳥取大学(医)

:前期13年分(2021〜2009)

長崎大学(医)

:前期13年分(2021〜2010)

信州大学(医)

:前期6年分(2021〜2016)

筑波大学(医)

:前期15年分(2021〜2007)

徳島大学(医)

:前期7年分(2021〜2015)

合計254年分あります

(基本セット150年分+追加ファイル104年分)

これらの大学の問題は汎用性が高く、難易度も均質かつ取り切り問題だけで構成されてますので、これらの大学の志望者だけでなく、下位国公立医学部志望者にも有益な練習になります。

(変な難問奇問は含まれてません)

旧帝への足がかりにも使えますし

これらをきちんとやりこんでから旧帝の過去問で演習を積めば、基礎が盤石な体制になります。

(これらの大学は旧帝とそんなに問題レベルは変わりません)

これらの大学をはじめとして難関国公立も教科書+αの知識で解けるように作成されてます。正直、「妙な?」解法を使うことはありません。

当たり前のことを確実にこなせば正解に至れる問題ばかりですので、演習素材として安心してお使いくださいね。

このプリントを手に取って

しっかりやりこんで

成績を上げて

国公立医学部入試で合格してもらえたら、ほんま嬉しい限りです!!