私の防災・その534 突然の断水 沖縄県で大規模断水

自己紹介&ブログ紹介

先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(20代)

特撮オタクの旦那(5歳年上)

アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)

元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます

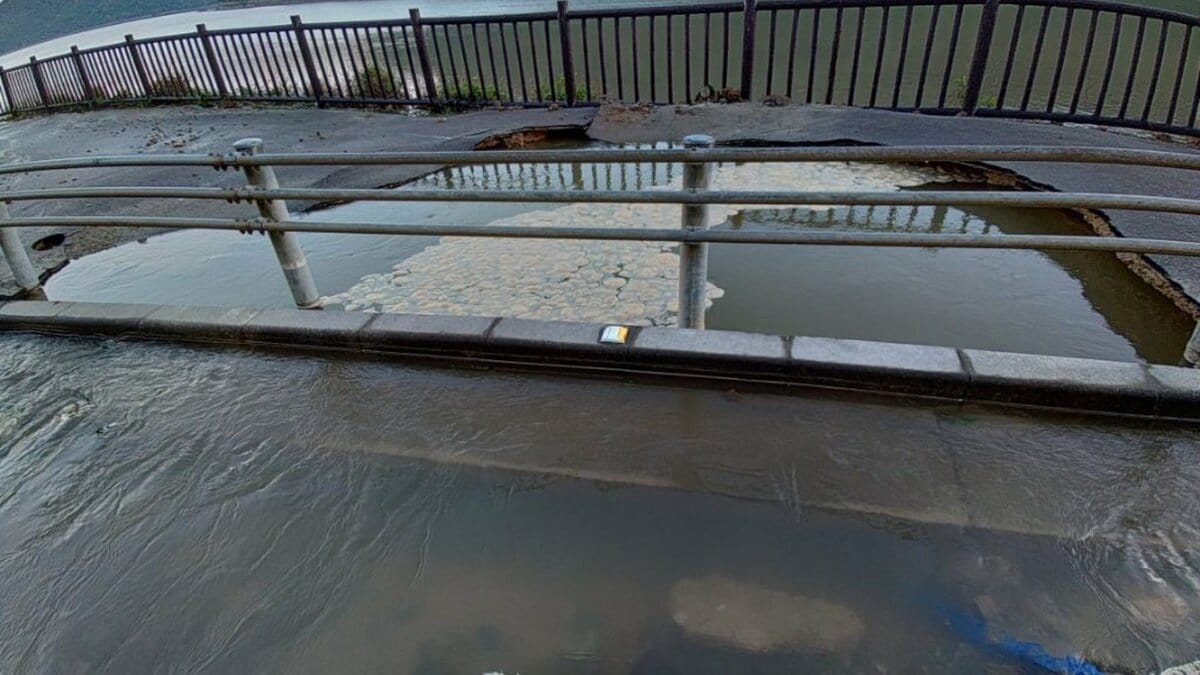

昨日から沖縄県で大規模漏水による断水が起きていますね。

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014985151000

使用停止していた別の水道管を使った復旧作業を進めていて今日には解消する見込みとのことですが、給食の調理が難しい為に学校が午前のみで下校させるなど様々な影響が出ているようです。

そして、断水が起きると必ずペットボトルの水が店頭から消えます。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2306854

今回は1日で解消する見込みにも関わらず慌てて水を買いに走る人達が多いと言うことですよね。

私もこのブログで何度も繰り返し書いていますが、

最低3日分の備蓄は

全ての人が

絶対にしておかなければならない

備えです。

私からしたら何で毎回同じ状況が繰り返されるのか不思議で仕方がないのですが。

そもそも大規模災害が起きて断水したら数日で復旧するわけがないと考えておく方が良いです。

先日1ヶ月半経ってようやく町営浴場が使えるようになったとの報道が出ています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f0c95163a28cb37550efe8320b072c3cedfddcfe

出きるだけ早く断水を解消するように様々な対策が取られたり技術も進歩してきていますが、それでもこれだけ時間がかかるのです。

沖縄県の断水は水源から各地の浄水場への水道管が老朽化により破損したことが原因とのこと。

水道管の老朽化は全国的な問題ですから同じことが自分達の住む場所で起きないとも限りません。

非常事態はいつでも突然起きるものです。

あなたの家には今断水しても大丈夫と言えるだけの水の備蓄はありますか?

水を出来るだけ使わないための備え(非常用トイレ等)は出来ていますか?

給水車がきてくれるから大丈夫とは言えないことも知っておくべきだと思います。

水と水の使用量を減らす備え、してくださいね。

非常時の備えしてくださいね![]()

特に災害弱者と呼ばれる方ほど備えは必要です。

私と家族の被災体験(阪神・淡路大震災・東日本大震災・台風15号)

東日本大震災から10年のまとめはこちら➡★

阪神・淡路大震災から30年のまとめはこちら➡★

防災記事まとめ・その1はこちら➡★

防災記事まとめ・その2はこちら➡★

自宅療養・感染対策まとめはこちら➡★

夏の防災(暑さ対策)まとめはこちら➡★

水害対策まとめはこちら➡★

災害弱者の備えと医療的ケア児者の避難実例まとめはこちら➡★

先天性難病による障害児もえもえのことまとめてます。

もえもえの誕生から通園までのまとめ➡★

もえもえの通園&通学のまとめ➡★

もえもえの摂食のまとめ➡★

もえもえのトイレトレーニングまとめ➡★

【追記あり】私の防災・その533 見直し必須!非常持ち出しリュック

自己紹介&ブログ紹介

先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(20代)

特撮オタクの旦那(5歳年上)

アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)

元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます

2025/11/23 12:00の記事にコメントでいただいた情報をもとに防刃手袋に関して追記して2025/11/24 11:00に更新しました。

北海道や東北では雪の報道も出始めて本格的に寒くなってまいりました。

非常持ち出しリュック(避難リュック)の冬バージョンへの見直しはお済みでしょうか?

防寒着や使い捨てカイロ等の防寒アイテム等入れてありますか?

一例

避難所の床は冷たいですからエアーマット等も必要です。

まだの方はこの三連休で是非見直してみてください。

足りないものは現在開催中の楽天やAmazonのブラックフライデーなどお得に買い物できる機会を上手に活用して揃えたいですね❗

我が家の非常持ち出しリュック(避難リュック)については4年前に書いたこちらの記事に書いたものをベースに期限が切れた食品を新しいものに入れ替えたり、アイテム類もより性能が良いものに交換したりしています![]()

今回は文房具を入れ替えました。

雨に濡れても大丈夫な耐水性のメモ帳&加圧式ボールペン&災害時用マーカー![]()

その時、場合によっては雨の中や荷物ごと濡れた状態で書く必要があるかもしれません。

特に我が家は河川氾濫による浸水の可能性があるので、雨の中避難することも考えなければなりません。

以前から悪条件の中でも書けることを重視した文房具が望ましいと考えていたので、今回の見直しで新しいものに入れ替えました。

他にも手袋をこちらの防刃手袋に変更しました

瓦礫の撤去など片付け作業の時には割れたガラスや金属片等が混ざっていますので、決して素手で作業せず手袋で手を守る必要があります。

以前は私と旦那のリュックには分厚い防刃革手袋を入れていました。

がっちり手を守ってくれる安心感はありましたが、やはり少々分厚くてかたい分、細かな作業には向かないと感じてまして、今回キャンプ用に売られている手袋に変えることにしました。

後、頑丈な分小さくまとまらずかさばるんですよね

新しい防刃手袋の使用感は軍手と変わらずしなやかにフィットして細かな作業もしやすそうです。

あくまでも「耐切創」で「貫通防止ではない」ことに注意が必要ですが、キッズサイズもありますので大人だけでなくお子さん用のリュックに入れておくのも良いかと思います。

コメントで防刃手袋を実際に使われている方からやはり刃物から完全に守れるほどの強度ではなかったとの情報をいただきました。

安全性で言えば

もえもえ用軍手<防刃手袋<私達夫婦用革手袋

といったところでしょうか。

非常持ち出しリュック(避難リュック)に入れているものは基本的に避難先で過ごす数日間を耐えられる備え

と考えておりまして

本格的に瓦礫撤去等の作業をするのは自宅に戻ってから

になるだろうと考えていましたので

元々の革手袋もスコップ等の工具類と一緒

に玄関収納にしまってあります。

細かな作業には防刃手袋、力仕事や危険物を扱うには革手袋、上手に使い分けたいと思います。

非常持ち出し品と在宅避難用の備え、どちらも大切ですね。

非常持ち出し品は数日間を耐えられる必要充分な内容かつコンパクトで最低限の量の見極めが大事だと思います。

紙製品も年単位で入れっぱなしだといざと言う時には劣化していたりウエットタイプの筈が乾いてしまっていたりと言うこともありますので、その辺りもチェックしてみてくださいね❗

小まめに入れ替えるのも大変ですから長期保存できるタイプに入れ替えるのもありです。

一例

上段右 備蓄用トイレットペーパー(コンパクト&長巻)

下段左 7年保存ウェットタオル 26cm×30cm

下段右 5年保存ウェットタオル 90cm×30cm

女性の場合、生理用品やおりものシート等入れている方も多いと思いますが、そちらもメーカーのホームページで確認すると未開封で3年は大丈夫ですが、その後は保管状況にもよりますが徐々に劣化していくそうです。

普段使用しているものは自然にローリングストック出来ているでしょうけれども日常使いしない非常持ち出しリュック(避難リュック)に入れているものは知らない間に劣化している可能性大😱

是非見直してみてくださいね❗

非常時の備えしてくださいね![]()

特に災害弱者と呼ばれる方ほど備えは必要です。

私と家族の被災体験(阪神・淡路大震災・東日本大震災・台風15号)

東日本大震災から10年のまとめはこちら➡★

阪神・淡路大震災から30年のまとめはこちら➡★

防災記事まとめ・その1はこちら➡★

防災記事まとめ・その2はこちら➡★

自宅療養・感染対策まとめはこちら➡★

夏の防災(暑さ対策)まとめはこちら➡★

水害対策まとめはこちら➡★

災害弱者の備えと医療的ケア児者の避難実例まとめはこちら➡★

先天性難病による障害児もえもえのことまとめてます。

もえもえの誕生から通園までのまとめ➡★

もえもえの通園&通学のまとめ➡★

もえもえの摂食のまとめ➡★

もえもえのトイレトレーニングまとめ➡★

私の防災・その532 配布された非常食が期限切れ

自己紹介&ブログ紹介

先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(20代)

特撮オタクの旦那(5歳年上)

アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)

元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます

今月は各地で防災訓練が行われているようですね。

防災訓練や防災イベント等では行政が備蓄している非常食の中から賞味期限が近付いた物を配布することが良くあります。

アレルギーライフ展で我が家も今月が期限のライスクッキーを貰ってきました![]()

備蓄している非常食を新しいものに入れ替える時に古い物を無駄に廃棄しないための常套手段ですね。

ですが、備蓄している非常食の期限管理が甘く、賞味期限切れの物を配布してしまうケースはちょこちょこ起きてます。

先日も千葉県習志野市で配布したクラッカーの保管方法にミスがあり、2011年に期限が切れていたクラッカーを誤って配布してしまったそうです![]()

https://news.yahoo.co.jp/articles/926938a30d20d76d8c2d87a7a2c3daf5a71f193c

体調を崩した人はいないとのこと

保存期間25年のクラッカーなのですが、実はこの保存期間は20℃以下で保存していることが条件のもので、実際には常温で保存されており、その場合の賞味期限は15年短いと言うことだそうです。

「保存期間25年」と言うところだけに着目してしまったのですね。

皆さんは備蓄している食品の保存条件は確認されていますか?

長期保管できる非常食の場合殆どが常温保存だと思います。

常温の明確な定義は無い様ですが、食品の場合は外気温をこえない5℃~35℃が目安のようです。

室温と言う言葉もありますが、こちらは1℃~30℃が目安のようです。

どちらにしても昨今の夏場の連日の猛暑を考えると屋内の涼しい場所で保管するのが良さそうです。

自家用車に常備するなら温度変化に強いものを選んでくださいね。

我が家では風通しの良い北側のウォークインクローゼットをメインの備蓄スペースにしています。

ちなみに冷暗所で保存と言われた場合は屋内の直射日光が当たらず温度と湿度が低く(1℃~15℃程度)風通しの良い温度変化の少ない場所が良いそうです。

具体的には床下収納や階段下収納、北側の部屋等で風通しが確保できる場所でしょうか。

シンク下やガスコンロの下収納等は意外に熱がこもるので向いていないと言われています。

我が家は床下収納と北側の階段下収納を活用してます。

以前、要冷蔵のチルド食品を常温保存可能と勘違いして室内に放置して食中毒を起こした人がいると言う話を聞いたこともあります。

同じ様な包装に見えても保存に適した温度は各々異なります。

非常食は災害が起きたその時、安心して美味しく食べられる物でなければなりません。

きちんと

- 保存期間&保存方法を確認して

- 適切な場所に収納・保管して

- 期限が切れる前に美味しく食べる

ローリングストックを心がけてくださいね❗

非常時の備えしてくださいね![]()

特に災害弱者と呼ばれる方ほど備えは必要です。

私と家族の被災体験(阪神・淡路大震災・東日本大震災・台風15号)

東日本大震災から10年のまとめはこちら➡★

阪神・淡路大震災から30年のまとめはこちら➡★

防災記事まとめ・その1はこちら➡★

防災記事まとめ・その2はこちら➡★

自宅療養・感染対策まとめはこちら➡★

夏の防災(暑さ対策)まとめはこちら➡★

水害対策まとめはこちら➡★

災害弱者の備えと医療的ケア児者の避難実例まとめはこちら➡★

先天性難病による障害児もえもえのことまとめてます。

もえもえの誕生から通園までのまとめ➡★

もえもえの通園&通学のまとめ➡★

もえもえの摂食のまとめ➡★

もえもえのトイレトレーニングまとめ➡★