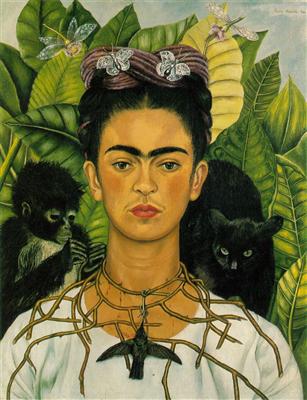

(カール・マルクス)

(カール・マルクス)

前回、コルナイ・ヤーノシュというハンガリーの経済学者が、社会主義経済の経験から資本主義の本質のひとつは「イノベーション」とだったと結論づけたことを書きました。

では、マルクスは資本主義の本質をどのように考えていたのでしょうか?

これには、『資本論』が参考になります。

といっても、共産主義者を名乗る人でも『資本論』を通読している人はそんなに多くないようです。

なんといっても長い。

岩波文庫版で第三巻まで全9冊あります。

それに表現が難解。

『資本論』を読んでみて、途中で挫折する人が多いように思います。

それに通読したとしても、それが現代の社会を考える上で役立つのかどうかが問題です。

経済学ということを考えたいなら、マルクスだけでなく、ケインズやシュンペーターやハイエクなどの考え方にも触れるべきでしょう。

それに今、大学の教科書としてスタンダードになっているマンキューやクルーグマン、スティグリッツのマクロ経済学、ミクロ経済学の教科書などでマルクスが批判した経済学とは何なのかを理解し、今も通用するのかを考える必要があるでしょう。

難解なのでわかりにくいという人のためにパトラとソクラが『資本論』理解のために行った方法を先にお示ししておきます。

一応、翻訳版として『資本論』第一巻の筑摩書房(今村 仁司、三島 憲一、 鈴木 直翻訳)を元にしています。岩波文庫ではありません。上巻は『マルクス・コレクション』版、下巻は最近出版されたちくま学芸文庫版です。

第二巻と第三巻は、的場昭弘の超訳『資本論』で間に合わせています。

これを全翻訳で読むくらいなら、ほかの経済学者で批判の眼を養った方がよいと思います。マルクスの経済学はそれなりに体系としてまとまっていると思いますが、問題になるのは第一巻のとくに商品論なのです。

マルクスなんて読んだことないし、経済学だってあんまり知らないと言う人にもってこいのなのは、池上彰『高校生からわかる「資本論」』です。

驚くほど分かりやすく書いているので、逆にマルクス研究者たちから批判があるようです。でも、まったくもってこれで十分だと思います。

そして、翻訳文を適切に引用している的場昭弘『超訳「資本論」』は重宝しました。

それらをもとに、今回、パトラとソクラが『資本論』を具体的な事例で解説します。

1.使用価値と贈与

ここは日本のある場所で、パトラとソクラがものを作っているとしましょう。

例えば、それは日除けのための「帽子」だったとします。

自分でそれを使う分には何の問題もありませんが、このコメント欄にたびたび登場するchocolateさんがそれを見て、その帽子をほしいと言うとします。

パトラとソクラは、じゃあ、「私が作ってあげよう」と言います。

じつはパトラとソクラはchocolateさんのことを嫌いではないのです。

この帽子には日除けにするという「使用価値」があるので、パトラとソクラはきっとchocolateさんにも役立つし、作ってあげたいと思ったのです。

※使用価値

「使用価値」とは物の持つさまざまなニーズを満たすことができる有用性のことです。

パトラとソクラは帽子を気に入ってもらえて嬉しかったので、タダでchocolateさんにあげました。

これを「贈与」と呼びます。

古代原始共産制社会では当たり前のことでした。

今でもチャリティ(慈善活動)と名付けて、宗教のコミュニティーでは行われていることでもあります。

2.交換と交換価値

パトラとソクラのつくった帽子をchocolateさんが被って歩いていると、他の人々も次から次にその帽子がほしいと言われます。

ある人はchocolateさんにそれを自分のつくった靴下一足と交換したいと言います。

またある人はそれを自分の作った茶葉1kgと交換したいと言います。

ほかのある人は500円玉と交換したいと言います。

つまり、それぞれの人は帽子にそのような「交換価値」があると思っているのです。

=

= =

= =

=

※交換価値

交換価値とは、交換の過程でその商品に与えられる価値のことです。あらゆる生産物は使用価値を持っていますが、それは交換されるときに初めて商品としての価値を持ちます。市場ではその交換価値は価格として表されます。

3.具体的労働と抽象的労働

パトラとソクラはその帽子をつくるのに、布を裁断して、つばのところにボール紙を入れて、ミシンで縫っただけです。

まあ、それなりに視力や筋力を使い、疲れる労働だったことには違いありません。

マルクスはこれを具体的有用労働と言いました。

では、どうして帽子と靴下が交換されるのでしょうか?

マルクスはその商品に交換される価値があり、それはそこに人間に共通する抽象的労働の同等の量が投入されているからだと考えたのです。

※具体的有用労働と抽象的人間労働

商品には使用価値と価値(交換価値)という二つの側面があります。この商品の二側面に対応して、その商品を生産する労働も具体的有用的労働と抽象的人間的労働という二つの属性をもっています。これが労働の二重性です。具体的有用的労働とは、たとえば裁縫労働と織物労働というように、質的に相互に異なった生産的活動でも、いずれも人間の脳髄、筋肉、神経、手などの生産的支出であり、人間的労働力の支出であることに変わりはありません。このような労働の具体的支出の形態にはかかわりなく、量だけが問題となる生理学的意味での人間的労働力の支出が抽象的人間的労働です。

人々はこの帽子という商品(W=Ware)を、ほかの靴下とか茶葉という商品(W)と交換してもよいと思っているのです。

それは帽子を一つ作る時間と靴下一足を作る時間、茶葉1kgを作る時間が同じくらいだからだとマルクスは考えました。

商品のなかには見えない人々の労働が形を変えているのだという考えです。

それはお金にすると500円くらいだと考える人もいるということです。

ここでは、パトラとソクラのミシン代とかそのほかの諸々のことを入れるとややこしいので省略します。

W-Wは等価交換と見なされています。

このときに500円玉という貨幣と等価交換したいという人もいます。

貨幣もひとつの商品なのです。

貨幣のことをマルクスは(G:Geld))と呼んでいます。

つまり、帽子という商品は、W(帽子)-G(貨幣)-W(靴下一足)という等価交換の関係が成り立ちます。

4.資本家と労働者

じゃあ、パトラとソクラはいっそのこと、帽子を作って売ろうと考えます。

パトラとソクラは帽子工場をつくるために、自室にミシンを買い、布を購入し、3~4人を労働者として雇います。

時給1000円でパトラとソクラは労働者を募集し、chocolateさんもそれに応募し、雇用されることになりました。

パトラとソクラは資本家、chocolateさんは労働者になったのです。

5.労働力という商品

帽子を作るという仕事で、chocolateさんは自分の生活費や家族の生活費を賄おうとしたのです。つまり、布を裁断し、ミシンで縫うという労働をすることで、chocolateさんは自らの「労働力」を商品(W)として、ソクラとパトラさんに売ったのです。

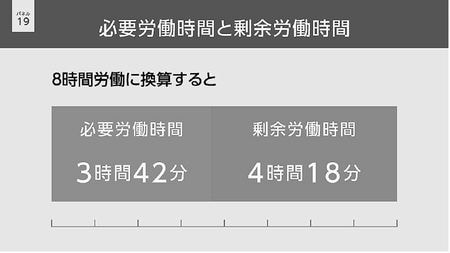

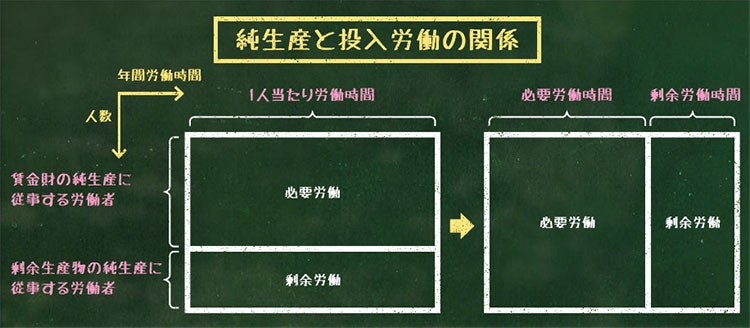

これをマルクスは必要労働と呼んでいます。

パトラとソクラはchocolateさんが1日8時間、週5日働くという契約で「労働力」を買ったのです。これはあくまで商品としての労働力です。

生活するための必要労働をchocolateさんはパトラとソクラに労働力として提供するのです。

それ以上の労働は剰余労働だとマルクスは考えました。

さて、資本家のパトラとソクラが実際に一ヶ月で帽子を作ってみると、100個作って、部屋代や布代、ミシンのローン代、それにchocolateさんたちへの賃金を支払うと、一つ500円で売ると収支がトントンだということがわかりました。パトラとソクラはこれでは慈善事業にしかならないと思いました。

でも、これがchocolateさんたちの労働を「労働力」として買った結果なのです。

この人間の労働が「労働力」として売り買いできる仕組み、それこそがこの資本制社会と呼ばれるものの不思議です。

誰かが商品としての帽子を買って、それを消費するのが普通の商品の売買です。帽子を買った消費者はそれを被ることによって消費します。たぶん何年かで消費しつくでしょう。その後、おそらく帽子は廃棄されます。

今回、労働者であるchocolateさんは労働を「労働力」として、1時間1000円で売ります。その1時間1000円の「労働力」はどこで稼いでも構わないのです。しかし、今回、chocolateさんは、資本家であるパトラとソクラに売り、パトラとソクラがそれを買います。

労働力を買ったパトラとソクラがそれを消費するのです。

6.利益という剰余価値

パトラとソクラは、帽子ひとつ500円でトントンの慈善事業にしかならない事業を続けようとは思いません。これではパトラとソクラ自身の労働の報酬すらありませんし、お金が残らない事業では、継続的に仕事を続けられない、何が起きるかわからない。帽子が突然売れなくなることもあるし、ミシンが壊れることもある。それに上手くいけば、もうひとつ工場を作ることもあるだろう。だから「儲け」を出さないといけないと考えました。

この社会でパトラとソクラの役割は資本家なのです。だから「儲け」=「利益」を出すことが仕事なのです。

そうだ、50円の利益を乗せよう、ひとつ550円で売ろうと思いつきました。この帽子にはパトラとソクラのブランドマークが刺繍で付いているのでそれくらいでは売れるかもしれないと思いました。つまり、その50円はパトラとソクラの利益になります。

その値段でこれらの帽子を取り次ぎ業者に売りました。

これらの帽子はどこかの市場で飛ぶように売れました。

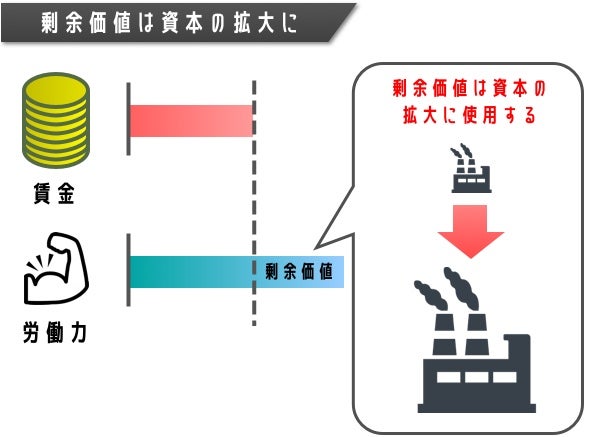

この利益50円というのは、それを作った時間に費やされた労働が資本家にとって受けとる剰余価値になります。パトラとソクラにとっては、利益(利潤)です。

では、chocolateさんにとって、その剰余労働はどういうことになるのでしょうか。

自分の労働で作ったものは自分のもの、あるいは自分の自由になるもの、という観点にたてば、労働者に支払われたのは必要労働の部分だけで、剰余労働の部分は不払労働ということになり、その部分は、労働者は資本家から搾取されているということになります。

資本家側からみると「利益=利潤」に見えるものが、労働者側がもともと自分の労働が価値を生んだのだから自分のものだと思えば、それは「搾取」に見えてしまうのです。

マルクスの『資本論』は資本家側の視点、労働者側の視点を押さえながら読む必要があります。

それは、『共産主義者宣言(共産党宣言)』を1848年に書いたあとで、マルクスはイギリスに渡り、1867年に『資本論 第1巻』を書いていますので、資本制社会を廃棄することをよいこととして書いているからです。

どうしても労働者寄りの経済学になります。

決して、中立な経済学書ではないのです。

そんなこといえば、ケインズの本だって、資本主義社会を前提として書いており資本家よりだと言われそうですが。

7.貨幣の資本への転化

ここで、流通過程に入ることで、マルクスは、W-G-Wという等価交換の式は、G-W-Gという流通の式になると考えます。

しかし、この流通過程で50円を足し、550円で流通させることによって、W-G-Wという等価交換の式は、W-G-△Wという価値が増加(増殖)を行う式に変わったと言います。そして、これは、W-G-△W-G‘-△W’と限りなく価値増殖をできるようになるのです。

ダッシュが付く分、価値が増えています。

そしてマルクスはこれを貨幣から資本への転化と呼んでいます。

もともと商品が交換されるのは、使用価値をお互いに認めるからであり、これが交換されるのはその商品のなかに誰にも共通な労働=抽象的労働があるからだとマルクスは言います。

しかし、それが貨幣と交換されることにより見えなくなる。

貨幣で商品が交換されるようになると、労働より貨幣のほうが重要だと思う「物神崇拝」が起きるとマルクスは考えました。

貨幣が資本に転化するのはこのためだと思ったのです。

8.利益が「搾取」に見えてくる不思議

このときマルクスは、パトラとソクラが準備する部屋、ミシン、布などを「不変資本」と呼び、chocolateさんたち労働者が提供する労働力を「可変資本」と呼びました。

ミシンとかの機械は不変ですよね。

でも、労働者の労働力は人数や時間によって変わるので可変です。

不変資本と可変資本を合わせて資本と呼びます。

さきほどの使用価値と交換価値は労働者の視点からわかりやすかったのですが、この資本の視点は資本家から見ればわかりやすいといえるかもしれません。

資本家による価値増殖は、例えば不変資本のミシンの性能をアップさせることでもできます。手動のミシンを電動のミシンにすることによって何倍かの数の帽子を作ることもできます。1日8時間の労働はそのままで生産物の数を増やせるのです。

また、chocolateさんたちに残業をお願いすることもできます。

このとき、残業代は通常の二倍支払うなら価値は増えませんが、今の労働基準法のように1.25倍とかなら通常働く以上の帽子を作り、お金を残すこともできます。

マルクスは前者を相対的剰余価値の増加、後者を絶対的剰余価値の増加と読んでいます。

9.労働力の消費によって生まれた価値は誰のものか?

さて、ここからが資本主義経済システム(資本制社会)の本質的な問いです。

一つ目は労働力を消費して生まれた価値は誰のものか?という問題です。

パトラとソクラはchocolateさんから買った労働力(時給1000円)を消費して(chocolateさんに働いてもらって)、利益のある商品を作ります。利益なしだと500円の商品を利益を乗せて550円で売ります。

するとその50円のなかにはchocolateさんが働いた労働、つまりパトラとソクラが消費した労働力も含まれているはずです。

でも、それは資本制社会(資本主義経済システム)のなかでは当たり前なのですが、chocolateさんとしてはおかしいと思うかもしれません。

パトラとソクラが資本家として、不変資本であるミシンの性能を上げて、多く作っても給与は上がらない。また、chocolateさんが残業をしてもそれは1.25倍の時給にしかならない。それをchocolateさんは「搾取」だとして抗議します。

パトラとソクラの利益のなかからchocolateさんの取り分を増やせ!というだけなら、社会民主主義者なのですが、共産主義者は、そもそもこの資本制社会の仕組み自体を否定します。

「搾取」はゼロにせよ!と。

労働者が働いて生まれた価値は、労働者のものなのだと言うのです。

つまり、資本家階級は不要なのだと言います。

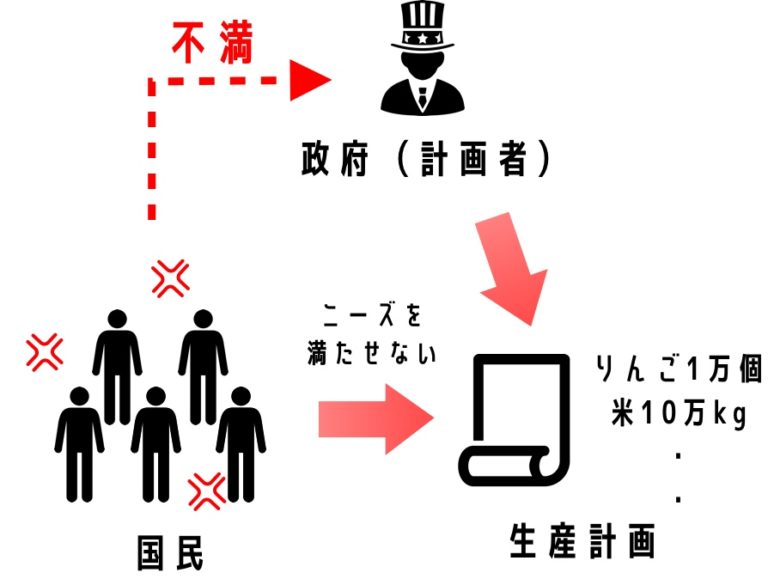

社会主義の社会では、生産手段を資本家なしに国有または公有するのだというのです。

生産手段の私的所有があるから、労働力が市場で売り買いされるのだ。

生産手段の私的所有を全廃すべきだと言うのです。

資本家階級の廃止は、労働市場の廃止でもあります。

そして、ロシア革命などソ連などの国では実際に資本家階級をなくし、生産手段を国有や公有にしました。

市場がある間は、利益はその管理者と労働者で分け合うという名目でした。

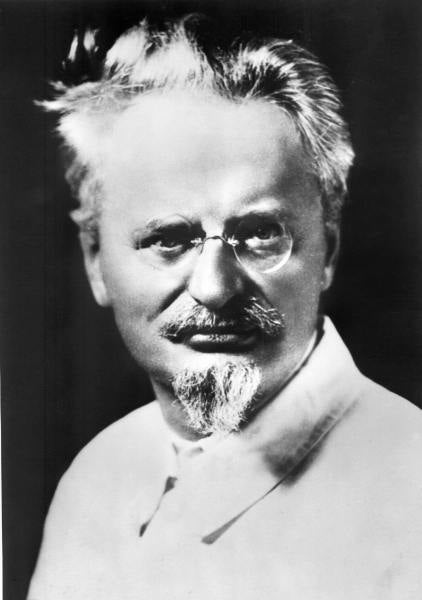

(ロシア革命)

(ロシア革命)

10.マルクスの目指した世界とは?

マルクスは古代の原始共産制の社会の後から階級ができ、国家ができたと考えています。

歴史的には原始共同体、奴隷制、封建制、資本主義の各生産様式があり、社会主義に至ると考えます。

史的唯物論、または唯物史観と呼ばれます。

※史的唯物論

人間社会の発展は、社会の生産力と生産関係によるものと考える歴史の見方です。生産力の発展に対応して、原始共同体、奴隷制、封建制、資本主義の各生産様式があり、社会主義へ発展すると展望します。また、生産関係を土台(下部構造)として、これに照応するイデオロギー、法制的・政治的制度などの上部構造が成立し、上部構造は下部構造に反作用を及ぼします。生産力の発展に伴い、生産力と生産関係の間に矛盾が生じると、階級闘争を通じて古い生産関係は変革され、新しい生産関係に発展すると同時に古い上部構造も崩壊するという考え方です。

マルクスは資本制社会という最後の階級社会で、資本家階級がなくなれば国家も消滅すると考えていました。

商品交換が貨幣を生み、貨幣が資本制階級のもとで資本に転化したと考えましたので、それを逆戻りさせれば、交換もなくなり、贈与型の社会になると考えたのです。

『ゴータ綱領批判』で、「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」あるいは「各人からはその能力に応じて、各人にはその必要に応じて」とマルクスは書きましたが、共産主義社会とはそういうものだというイメージが示されているといえます。

このスローガン自体は社会主義運動の中において一般的なものでした。また、「必要に従っておのおのに分け与えられた」という新約聖書が起源ではないかという研究者もいます。

いずれにしても、これは、この話の最初で、パトラとソクラがchocolateさんに帽子をあげたようなことが当たり前の社会です。

古代の原始共産制または宗教的なチャリティーの世界です。

プロレタリアだけで生産物が豊富にあれば、そんな社会になるのでしょうか?

マルクスは生産力が今より高い社会でも原始共産制のような贈与を中心にした世界、能力に応じて働いて、その人が必要なだけもていけばいいというような社会が実現すると考えているフシがあります。

これをノーテンキと呼ぶか夢想家と呼ぶかはわかりません。

しかし、少なくとも科学的根拠は何もありません。

11.「利益」と「搾取」の本質

次の本質的な問いは、「利益」を生む社会を是認すべきか、それとも廃棄すべきなのかという問題です。

パトラとソクラが流通過程で乗せようと思った「利益」をマルクスは「剰余価値」と呼んでいます。

そして生産手段をもった資本家としてのパトラとソクラは、その利益=剰余価値を自由に増やすことが出来る。

ミシンを電動に変えたり、chocolateさんに生活費以上の残業をさせたりと。

しかし、マルクスはこの経済の仕組みを労働価値説から捉え、剰余価値とは「搾取」することなのだと捉えました。

つまり、労働者の労働を「労働力」として売り買いする社会の仕組み、つまり「労働力」が商品となる社会こそ間違っていると考えたのです。

交換価値などの考え方は、アダムスミスやリカードなどそれまでの経済学者も述べていましたが、この「搾取」という考え方を提唱したのはマルクスが初めてです。

「利益」というのは資本家側からの経済学の捉え方と言えます。

しかし、「剰余価値」から導く「搾取」は労働者側からの経済学の捉え方です。いやむしろこれは経済学ではなく、哲学的な経済の捉え方とも言えます。

これはマルクスによる貨幣から資本への転化、貨幣信仰による経済学への批判であり、市場という流通過程で価値増殖する経済学への批判なのです。

イノベーションは資本主義社会でなぜ起きるのか?ということをケインズは、『雇用・利子および貨幣の一般理論』で次のように書いています。

投機による不安定性のほかにも、人間性の特質にもとづく不安定性・・・おのずと湧きあがる楽観に左右されるという事実に起因する不安定がある。・・・その決意のおそらく大部分は、「アニマル・スピリッツ」と呼ばれる不活動よりは活動に駆り立てる人間本来の衝動の結果として行われる行動であって、数量化された利益に数量化された確率を掛けた加重平均の結果として行われるものではない。・・・企業活動が将来利益の正確な計算にもとづくものでないのは、南極探検の場合と大差ない。こうして、もし血気が衰え、人間本来の楽観が萎えしぼんで、数学的期待に頼るほか、われわれに途がないとしたら、企業活動は色あせ、やがて死滅してしまうだろう。

『雇用・利子および貨幣の一般理論』(岩波文庫)

つまり、利益を出そうと思うアニマル・スピリッツがこの社会の原動力なのだと。

そこで、商品やサービスのイノベーション(革新)、機械の性能アップなどが起きるのだと。

しかし、マルクスは『資本論』のなかでこう書いています。

資本は、自分のただ一つの生命の衝動ー自己を増殖し、剰余価値を創る衝動をもつ。すなわち不変部分である生産手段を使って、できるかぎり多くの剰余労働を搾り取ろうとする衝動をもつのである。

資本がまるで吸血鬼のように元気になるのは、生きた労働を搾り取るときだけであり、多くを吸収すればするほどますます元気になる、そういった死せる労働なのである。

労働者が労働する時間は、資本家から見れば、買った労働力を消費する時間である。労働者が資本家の自由になるはずの時間を自分自身のために使うならば、それは資本家のものを盗むことになるのである。

『資本論』第1巻第1編「商品と貨幣」第8章「労働日」第1節「労働日の限界」(ちくま学芸文庫)

つまり、資本主義の本質は資本家が吸血鬼のように労働者の剰余価値を搾り取るときだけだと。

「利益」を資本主義の原動力と捉えるのか、「搾取」で廃止すべき対象と捉え、「プロレタリア革命」を目指すのか?

実際には階級社会をひっくり返すことによって、社会主義社会では極めてイノベーションが生まれにくい世界になってしまいました。

でも、マルクスの『資本論』の世界では、そこに中間点はないのかもしれません。