1.利潤第一主義からの自由という経済的自由の禁止

今回は「自由」の問題です。

1989年、自由を求めた人々は社会主義の東ドイツから、資本主義の西ドイツをめざしました。

なんか論じる前から結論はわかっているようですが。

志位 第一の角度で使った「自由」――「利潤第一主義」からの自由は、他のものからの害悪を受けないという意味での「自由」です。そういう意味では消極的な自由ともいえるわけです。

それに対して、第二の角度での「自由」――「人間の自由で全面的な発展」の「自由」は、自分の意志を自由に表現することができる、あるいは実現することができるという意味の「自由」です。そういう意味ではより積極的な自由ともいえます。

利益第一主義からの自由ですか。

これは資本主義体制支持派から言えば、生産手段の私的所有の禁止、経済的自由の否定ということになります。

利潤第一主義=搾取の自由を禁止することは、資本家の自由、アントンプレナー(起業家)の自由を禁止することになりますね。

その次は、『ドイツ・イデオロギー』で出てきた視点です。

分業からの自由です。

志位 マルクス、エンゲルスが最初に出した答えは、「社会から分業をなくせばいい」というものでした。

当時、産業革命によって機械制大工業が発展し、労働者は機械による生産の一部に縛り付けられて生涯働かされていました。この分業こそが「悪の根源」だ、分業をなくせば、人間が自由に発展できるようになるだろう。彼らは最初にこう考えた。

マルクス、エンゲルスは初期の時期(1845年~46年)に『ドイツ・イデオロギー』という労作を書きます。これは、彼らが生きている間には出版されないで、「鼠(ねずみ)どもがかじって批判するまま」(マルクス)にされており、2人が亡くなった後に出版されるのです。『ドイツ・イデオロギー』では、共産主義社会について、「個人個人の独自な自由な発展がけっして空文句ではない社会」という、『共産党宣言』と同じ特徴づけが行われていますが、それを実現するために「分業の廃止」という構想がのべられています。そこにはこんな言葉が出てきます。

「私がまさに好きなように、朝には狩りをし、午後には釣りをし、夕方には牧畜を営み、そして食後には哲学をする」

分業を廃止して、まさに好きなように何でもする人間になる、そういう社会に変えればいい。そうなれば「個人の自由な発展」ができるだろう。こうした牧歌的な構想を描くのです。『ドイツ・イデオロギー』は、2人が「史的唯物論」の考え方を初めてまとめたという点で画期的意義をもつ著作でしたが、経済学については本格的に研究する前の段階に書かれたものでした。「分業の廃止」という構想は、間もなく不可能だということが分かってきます。どんな社会になっても分業は必要になります。

こういうユートピア的な自由がマルクスの発想にあります。

しかし、これは不可能だと気づいたとか。

2.商品が交換されるマルクスの根拠は正しいのか?

次に自由時間の問題です。

中山 今の日本で、働く人は「自由に処分できる時間」をどのくらい奪われているのですか?

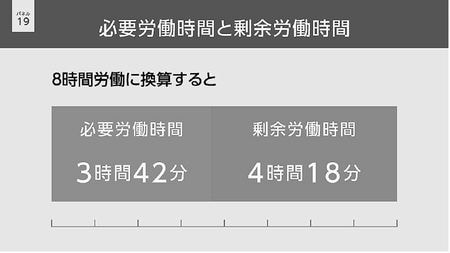

志位 いろいろな研究がありますが、今日、私が紹介したいのは、大阪経済大学名誉教授の泉弘志さんが行った推計です(剰余価値率)。2000年のデータをもとにした全産業の雇用者の推計ですが、これを8時間労働に換算しますと、必要労働時間が3時間42分。剰余労働時間が4時間18分になります。(パネル19)

パネル19

中山 剰余労働の方が多いんですね。

志位 そうですね。8時間働いた場合、およそ4時間以上は、本来、労働者が持つべき「自由に処分できる時間」が資本家によって奪われていることになります。これは「サービス残業」という話ではありません。法律通りに働いていてもこういうふうになるということです。この比率は、産業や企業によっても違います。おおよその数字として頭に入れていただいて、これを取り戻すことができたら、どんなに未来が開けるかを楽しく想像していただきたいと思います。

ここで、何気なく「剰余価値率」という単語が出てきています。

そして、「必要労働」と「剰余労働」という言い方もでてきています。

まず、必要労働とは何でしょうか?

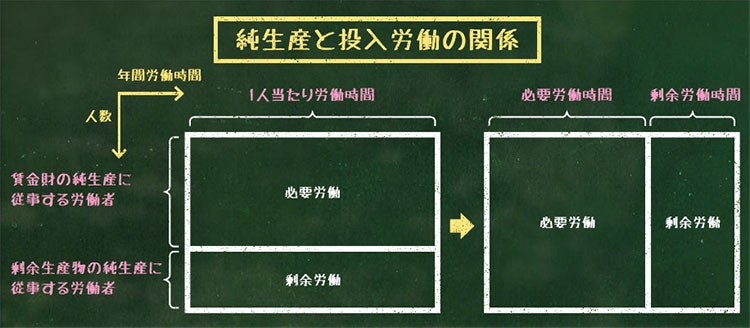

直接的生産者が自分と家族に必要な生活資料を生産するための労働を必要労働といい、これを超えて行われる労働を剰余労働といいます。

生産力の発展とともに剰余労働が形成されるようになりますが、生産手段の私的所有をするブルジョア階級社会が成立すると、剰余労働の生産物は生産手段の所有者=ブルジョアのものとなります。

労働者に支払うと約束されている賃金の額は必要労働時間での生産量と同等です。

仮に一日の労働時間が8時間であった場合に、日給と同額の生産量を上げられる時間が6時間であったならば、この6時間が必要労働時間ということになり、残りの2時間は剰余労働時間ということになります。

先の図も「8時間働いた場合、およそ4時間以上は、本来、労働者が持つべき「自由に処分できる時間」が資本家によって奪われていることになります」と書いているよ言うに、「労働者の持つべき」処分時間なのであって、実際の時間ではありません。

マルクスは、商品の価値はそこに投入された労働によって決まると考えました。

しかし、商品の価値を決めるのは、シンプルなことですが、市場での消費者だということなのです。

つまり、その裏に抽象労働があるなんてふつうに考えません。

ただ、その商品がほしいという欲望があるのです。

その結果、誰かの労働時間と食い違った根拠があることに気が付きます。

つまり、要らない商品を何時間かけて作っても、その商品は廃棄される場合もあるのです。

抽象的労働が交換の理由なんて実際には幻想です。

でも、市場がない世界ではマルクスが言う通りかもしれません。

そういう経済世界が実現するとどうなるのかは、ソ連・東欧の破綻で見てきました。

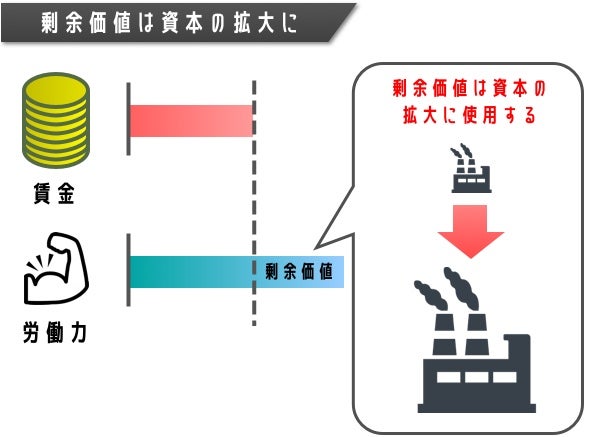

マルクスは『資本論』第1巻でこう述べます。商品の価値はすべて労働によって生み出され、その価値どおりに市場で売買される。ところが資本家は商品を売って得た代金のうち、労働者には一部を賃金として支払うだけで、原材料費などを除いた残りは利潤として自分の懐に入れてしまう。いいかえれば、労働者が生んだ価値の一部には対価を払うが、残りの価値(剰余価値)には払わない。これは実質的な不払い労働であり、不当な搾取である、と。

これは商品の価値は労働によって決まるという、誤った考えから出発しています。実際には、商品の市場価値を決めるのは労働者の働いた量ではありません。消費者の心に基づく選択です。私たちは買い物をするとき、商品の製造にかかった労働量を調べたりしません。

もしマルクスのいうように商品の価値が労働量で決まるなら、大規模な設備を使い人手を省く資本集約型産業よりも、サービス業など人手を要する労働集約型産業のほうが利益率は高くなるはずです。しかし実際にはそのようなことはなく、長期ではあらゆる産業の利益率は均一化に向かいます。ある産業の利益率が他より高ければ、その産業に参入する企業が増え、価格競争が広がって利益率が低下するからです。

https://bizgate.nikkei.com/article/DGXMZO3064412017052018000000?page=2

マルクスにとって、商品が交換されるのはそこに投入された抽象的労働があるからという前提があります。

交換される商品の価格は労働価値を表しており、労働価値は賃金で支払われるものと考えるのです。

交換価値についてはマルクスが言い出したことではなく、アダム・スミスも言っていたことです。

マルクスは剰余価値の考え方を提唱し、それを資本家が取得することを搾取と呼んだのです。

しかし、商品の価格は市場価値で決まります。

商品の価値は労働によって決まるというモデルは、市場を無視したモデルなのです。

志位 こういう言葉が『資本論草稿』のなかに出てきます。マルクスは、「自由に処分できる時間」――一人ひとりの個人が、どんな外的な義務にも束縛されずに、自ら時間の主人公になって、自分の能力と活動を全面的に発展させることのできる時間こそ、人間と社会にとっての「真の富」だと考えたのです。

では、「自由に処分できる」時間の実現ということと、労働時間の短縮ということ、賃金の関係はどうなっているのでしょうか?

それはたんに労働時間を短縮して、賃金を下げない(または上げる)と、搾取がなくなるという理屈なのです。

剰余労働時間がすべて労働者に賃金として支払われれば、搾取はゼロになるということです。

3.市場を無視した生産はどうなるか?

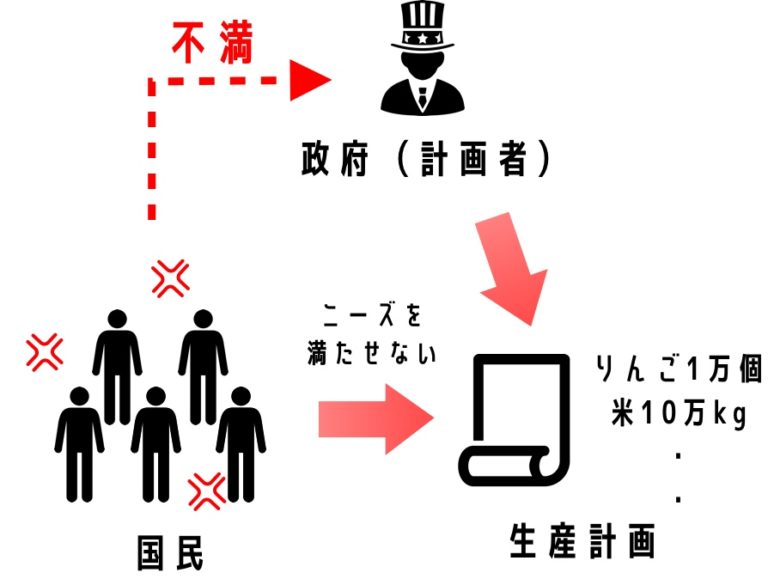

でもこれは、生産手段の私的所有を廃止、市場を軽視することになります。

そのような生産計画では国民のニーズを満たせず、政府に不満が集まります。

そうなると、政府は独裁的にならざるをえません。

これでは自由とは反対の方向になります。

高度な生産力から出発したドイツで、東側は生産手段の私的所有を禁止し、不足した以上への国民の不満を押さえつけ、政治的自由を奪いました。

志位 ここでマルクスは、人間の生活時間を二つの「国」――「必然性の国」と「真の自由の国」に分けています。「国」という言葉が使われていますが、これは地域という意味ではありません。人間の生活時間を「必然性の国」と「真の自由の国」という独特の概念に分けたのです。

まず「必然性の国」は、「本来の物質的生産」のためにあてられる労働時間だと規定されています。なぜそれを「必然性の国」と呼ぶのか。それはこの領域での人間の活動が、ちょっと難しい言葉ですが、「窮迫と外的な目的適合性とによって規定される労働」だからです。「窮迫」とは生活上の困難のことであり、「外的な目的」とは社会生活のうえで迫られるいろいろな必要のことです。そういうものに規定され、自分とその家族、社会の生活を維持するためにどうしても必要で余儀なくされる労働時間ということです。「窮迫」や「外的な目的」のために余儀なくされる労働は、人間の本当に自由な活動とは言えない。そこで「必然性の国」とマルクスは呼びました。

ただ「必然性の国」には自由がないかというと、そんなことはない。マルクスは、社会主義・共産主義社会に進めば、自由な意思で結びついた生産者による労働は、自らの人間性に最もふさわしい労働となり、自然との物質代謝を合理的に規制するような労働へと大きな変化をとげる。つまり、未来社会に進むことによって、「必然性の国」でも人間の活動に素晴らしい「自由」が開けてきます。

4.現実の社会主義社会とは?

しかし、現実の社会主義社会は自由のない世界でした。

いや、秘密警察を空気のように意識する社会とも言えます。

本書では最新の研究成果や私自身の専門の知見を活かし、人びとはシュタージ(秘密警察)によって一方的に抑圧されていた、また、人びとが政治に対して自分の世界のなかに引きこもって「本音」と「たてまえ」を使い分けて行動をしていたというイメージについては覆せたと思います。むしろ体制が人びととの関係に苦慮していた様子が読み取れるのではないかと。社会主義統一党は当初、暴力的にふるまうことがありましたが、ベルリンの壁を作った後は人びとを逃げられないようにしてしまったため、人びとからの批判を無視できなくなったとみることもできます。

志位 そして「真の自由の国」は、それを越えた先にあると言っています。すなわち人間がまったく自由に使える時間のなかにある。つまり自分と社会にとってのあらゆる義務から解放されて、完全に自分が時間の主人公となる時間。自分の力をのびのびと自由に伸ばすことそのものが目的になる――「人間の力の発展」そのものが目的になる時間。マルクスはこれを「真の自由の国」と呼び、この「真の自由の国」を万人が十分に持つことができる社会となることに、社会主義・共産主義社会の何よりもの特質を見いだしたのです。そして、「労働時間の短縮が根本条件である」という実に簡明な言葉で結んでいます。私は、マルクスが『資本論』でのべたこの言葉は、『資本論草稿』での「自由に処分できる時間」にかかわる研究を凝縮してのべたものだと思います。

労働時間が抜本的に短くなって、たとえば1日3~4時間、週2~3日の労働で、あとは「自由な時間」となったとしたら何に使いますか。

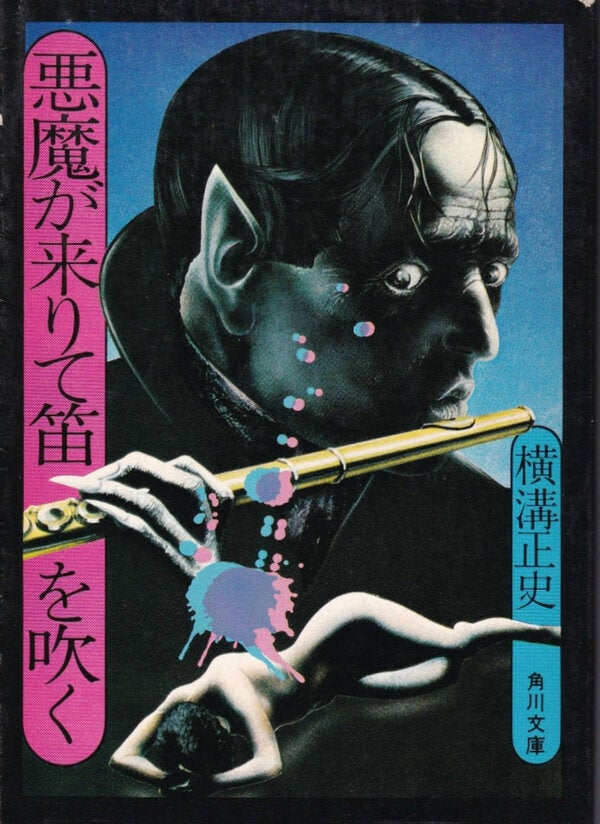

中山 私はフルート吹いてみたりとか、本を読んでみたりとか、そういうことしてみたいです。

ああ、フルートを吹きますか?

志位 どうして未来社会では労働時間を抜本的に短くすることが可能になるか。つぎの二つの点が重要です。

第一に、「生産手段の社会化」によって、人間による人間の搾取がなくなると、社会のすべての構成員が平等に生産活動に参加するようになり、1人当たりの労働時間は大幅に短縮されます。さきほど、資本主義のもとでは、「本来、人々が持つことができる『自由に処分できる時間』――『自由な時間』が奪われている」「資本家によって横領されている」と言いましたが、労働者が資本家によって奪われた「自由な時間」を取り戻すことで、十分な「自由に処分できる時間」が万人のものになります。

第二に、未来社会に進むことによって、資本主義に固有の浪費がなくなります。資本主義の社会は、一見すると効率的な社会に見えますが、人類の歴史のなかでこれほどはなはだしい浪費を特徴とする社会というのはないんです。繰り返される恐慌と不況は浪費の最たるものです。一方で大量の失業者がいる、他方で多くの企業が生産をストップしている、これは浪費の最たるものです。資本主義が、「利潤第一主義」のもとで「生産のための生産」に突き進み、「大量生産・大量消費・大量廃棄」を繰り返していることも浪費の深刻なあらわれです。その最も重大な帰結が気候危機にほかなりません。これらの浪費を一掃したら、それらに費やされている無用な労働時間が必要でなくなり、「真の自由の国」を大きく拡大することになるでしょう。

5.1日3~4時間、週2~3日の労働っていいですね。

志位 労働時間が抜本的に短くなって、たとえば1日3~4時間、週2~3日の労働で、あとは「自由な時間」となったとしたら何に使いますか。

一日、3~4時間、週2~3日の労働ですか。

すごいですね。

どんなスーパーマンなんですか?

それでたっぷり給料もらって、あとは自由な時間ですね。

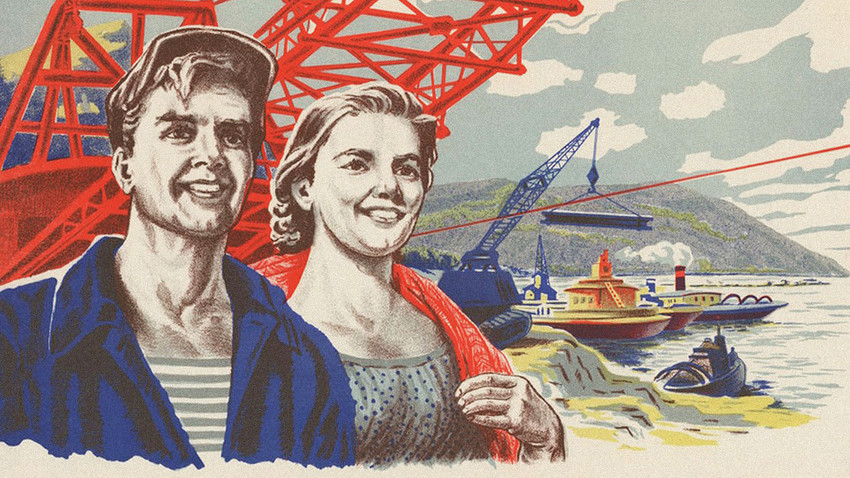

1930年代のソ連で、工業化のペースを上げるために、全国民の力を総動員する必要がありました。

そのシンボルの一人となったのが、ドンバスの普通の炭坑労働者、アレクセイ・スタハノフです。

彼はソ連だけでなく世界中で有名になったそうです。

1935年8月31日未明、スタハノフは一度のシフトで自身の仕事のノルマの14.5倍の仕事をした。7トンの石炭を採掘すれば合格のところを、102トンもの石炭を採ってみせたのだ。成功の秘訣はアレクセイ自身の革新的な提案にあった。つまり、それまで採鉱夫が行っていた坑道の壁を補強する作業を助手にさせ、採鉱夫が石炭の採掘に専念できるようにしたのだ。

スタハノフの名は一種のブランドになった。いわゆる「スタハノフ運動」が全国に広まった。

運動の要点は、生産過程でとんでもない記録を打ち立て、生産効率を何倍も上げる革新的な手法を導入し、労働の規律を厳しく遵守することにあった。

スタハノフの肖像画を掲げている労働者たち

英雄は次から次に現れた。製鋼工、フライス盤工、コンバイン運転手、縫製工、さらには靴職人までもがソ連の全国記録を打ち立て、ノルマを200パーセントも400パーセントも超過した。

だが人々が成果を出そうとしたのは、輝かしいソ連の未来を建設するためだけではなかった。記録を作る度に労働者はボーナスをもらえたのだ。スタハノフ自身も、最初の伝説的なシフトだけで月収の半額のボーナスを受け取った。

一日3~4時間の労働で、あとは遊んで暮らす。

それって、スタハノフみたいな人ばかりの国でしょうね。

熱狂的な労働が原因で工作機械や仕事道具が頻繁に壊れ、完成品の品質が落ちることも珍しくなかった。労働ノルマが上昇し、少しも功績を求めない人々までも、従来通りの給料を得るために従来以上に働かなければならなくなった。

その上、スタハノフ運動者の記録樹立を助けた人々は不当に無視された。例えばスタハノフがノルマの何倍もの仕事をしている間坑道の壁を補強していた2人の炭坑労働者がそうだ。

記録に直接関係した人々が陰に隠れてしまっていた一方で、スタハノフ運動者と認められてボーナスを手に入れるために虚偽の記録を申告する悪意ある労働者も現れた。

スタハノフ運動は国民経済にとっていつでもどこでも利益になるとは限らなかった。記録的な石炭の採掘は有益だったが、例えば、オーバーシューズをノルマの何倍も生産することは誰の役にも立たず、正当化できるものではなかった。

現代版超人スタハノフはどこかにいるのでしょうか?

ところで、ベルリンの壁を壊したのはふつうの市民たちでした。

それは自由を求める力でもありました。

1989年のベルリンの壁の崩壊時の考えを、あるとき何人かの方から聞きました。その想いは一様ではなく、これからどうなってしまうのだろうかと市電の停留所で涙が出てきたという人もいますし、職場から疲れて帰ってきて一晩明けたら壁が崩れていて驚いたという証言も得ています。これで西側の親戚のところに自由にいけるようになり嬉しかったという話も聞いています。

夢のような世界、根拠のない非現実的な世界をさもありそうな世界だと、運動に誘うのはまるでカルト宗教です。