1.プリンキポ 1929年1月~

トロツキーは1929年初めにロシアを追放された後、トルコ、フランス、ノルウェー、メキシコを彷徨った。

どうして場所を移したのかは、移住しようとした政府にことごとく追い出されたからだ。

最初に亡命したのはトルコのプリンキポ島だった。

イスタンブールの南東の方にあるプリンセス諸島のひとつの島だ。

欧州最大の木造建築物、ビュユカダ ギリシャ正教孤児院という建物がこの島にあるらしい。

トロツキーは、二度目の妻ナターリャと息子のリョーヴァを伴ってこの島に着いた。

1930年には前妻との長女ジーナとその息子のセーヴァもプリンキポに来た。翌年リョーヴァは技術者になるため、娘のジーナは精神科の治療を受けるためにそれぞれベルリンへ旅立った。

『亡命者トロツキー』の著者ジャン・ヴァン・エジュノールは、トロツキーの秘書兼ボディーガードとして1932年の10月にプリンキポに来た。

エジュノールはそのときまだ20歳だった。

それから彼は7年間トロツキーと寝食を共にすることとなる。

さて、この家に入った私は共同生活に急速に溶けこんだ。私が第一に適応しなければならなかった重要な活動といえば、それは釣である。庭の下の専用船着場には二艘の釣舟がつないであり、どちらも十六フィートほどの大きさだった。片方の舟は船外機を備えていた。ギリシヤ人の漁夫で(ラランボスという名の純朴な青年が舟や釣道具の面倒を見てくれた。私たちが出かけるのはいつも午前四時半頃だった。あたりはまだ真っ暗である。トロツキーは元気な足どりで船着場への小径を下りて行く。ごく稀には、ナターリヤもこの早朝の釣に加わることがあった。私たち秘書は一人あるいは二人が必ず同行することになっていた。他にはトルコ人の警官が一人付き添った。下の船着場では、(ラランボスがすでに用意万端整えていて、私たちはすぐ出発する。まもなく空は薄紫に染まり始める。海釣というのはかなり忙しい、時には体力を消耗さぜるゲームであって、釣竿や網の使い方は季節や魚の種類によって異なり、その点は主人顔の(ラランボスが采配を振るのだった。当時のマルマラ海は非常に魚が豊富で、私たちはいつもたくさんの魚を持ち帰った。一番多かったのは比売知と、私たちが「パラムート」と呼んだ非常に大きな魚で、鰹が一種であるこの魚は形や色は鯖に似ているが、鯖よりはよほど大きい。他にもいろいろな魚が捕れた。食事には魚料理が出ることが多かったが、それでも私たちが持ち帰った獲物は少しも減らなかった。残った魚はプリンキポの病院にお裾分けした。

『亡命者トロツキー』p.23~24

トルコの離島での生活は一見、気楽なように思えるが、常に護衛がいないといけないし、釣りにもトルコ警察が同行するというのもなんともものものしい感じだ。

トロツキーは亡命中に著書の執筆などもおこなっているが、プリンキポに来た時点ですでに30余りのトロツキストのグループが世界にできていたようだ。しかし、それらのほとんどがさらに二つか三つの分派に分かれ、イデオロギー面と組織面で激しく争っていたらしい。トロツキーはそれらのグループに助言などの手紙を書いたようだ。

プリンキポに亡命している最中にトロツキーはデンマークのコペンハーゲンでの講演旅行に出かけている。

歴史に残る講演だ。

人類学、生物学、生理学、心理学はすでに山のような研究材料を蓄積しており、人間の前に、自己自身を肉体的・精神的に完成の域にまで高めいっそう発展させるという課題を全面的に提起している。精神分析は、人間の「心」と詩的に呼ばれているあの井戸にかぶせられていた覆いを、ジークムントーフロイトの天才的な手でもって上に持ち上げた。それによってわかったことは、われわれの意識的な思考が、目に見えない精神諸力の作用の一部にすぎないということである。学者のダイバーは海の底に濳って、そこに生息する神秘的な魚の写真を撮る。人間の思考は、それ自身の心的井戸の底に濳って、精神の最も神秘的な推進力を解明し、それを理性と意志に従わせなければならない。

自らの社会の無政府的諸力を制御するようになった人間は、今度は、化学者の乳鉢とレトルトでもって自分自身の加工に取りかかるだろう。人類ははじめて自分自身を原材料と、あるいはせいぜい肉体的ないし精神的な半加工品とみなすようになる。矛盾に満ち、調和の欠いた現在の人間は、より高度でより幸福な新しい種へと成長していくだろう。この意味でも、社会主義は必然性の王国から自由の王国への飛躍を意味するのだ。(満場の拍手。聴衆の一部から「インターナショナル」の歌)

『ロシア革命とは何か』p.261~262

ジークムント・フロイトで講演を結ぶというのはトロツキーらしいのかもしれない。

「われわれの意識的な思考が、目に見えない精神諸力の作用の一部にすぎないということである。学者のダイバーは海の底に濳って、そこに生息する神秘的な魚の写真を撮る。人間の思考は、それ自身の心的井戸の底に濳って、精神の最も神秘的な推進力を解明し、それを理性と意志に従わせなければならない」

トロツキーは11年にわたる亡命中にアンドレ・ブルトンとも交流をもっている。

無意識への関心、シュールレアリズムへの興味はトロツキーの思考の独創性とも関係があるのかもしれない。

ただ、トロツキーはコペンハーゲンに単なる講演旅行の目的で行っただけではなかった。

トロツキーがデンマークの学生たちの招きに応じたのは、それが自分の思想を自分の肉声で擁護し、同時に比較的多数の同志たちと顔を合せるための絶好の機会だったからであり、そしてまた西ヨーロッパのどこかの国へ居を移す可能性について考えていたからでもあった。だが、永久滞在、あるいはせめて長期滞在のビザなりと手に入れるための、デンマーク当局にたいする密かな交渉は失敗に終った。他のどの国も新たな居住地を提供してはくれないので、プリンキポヘ戻るしかない。フランス政府はトロツキーがパリに短期間滞在することさえ許可しなかった。十二月六日、ダンケルクから午前十時にパリの北駅に着いたトロツキーは、リョン駅発十一時十分のマルセーユ行きの列車に乗らなければならなかった。

『亡命者トロツキー』p.58~59

ソ連を追われた亡命者・トロツキーを歓迎する国はどこにもなかったのだ。

プリンキポでの亡命中にトロツキーは娘のジーナを亡くしている。

フランスで精神科の治療を受けていたところだった。

自殺だった。

スターリンは1932年に二人目の妻を自殺で失っている。

奇しくも同じ頃にだった。

歴史の波のなかで格闘した二人の家族にとって、私生活は波の中に飲まれていたのかもしれない。

この頃、ドイツではヒンデンブルク大統領がヒトラーを首相に任命した。

ファシズムが世界を覆い始めていた。

トロツキーの反応は素早かった。三月十四日に彼は「ドイツープロレタリアートの悲劇」と題する論文を書き上げた。この論文の副題は「ドイツの労働者は再び立ちあがるだろう、スターリニズムを許すな!」だった。ここでもう一度思い出さなければならないのは、この頃までトロツキ-が公認の党組織の改革を主張しつづけてきたという事実である。反対派は明らかに閉め出されていたとはいえ、あくまでも第三インターナショナルの枠内での反対派活動ということが、トロツキズム運動の有り様だった。トロツキストの組織の周辺のあちこちには、新しいインターナショナルについて語る小グループや個人がいなかったわけではないが、トロツキーは終始一貫そのような考えをきっぱりと拒んできた。従って改革という方針を放棄することは明らかに過去との断絶を意味する。それ以前のトロツキストーグループの日常活動はすべて、公認の党組織のメンバーに自分たちの考えを伝えることに向けられていたのだから。それにしても方針の変更はいくつかの段階を経て行われた。

・・・・

コミンテルンの四月の決議の少しあとで、トロツキーはプリンキポでの話し合いの席上、こう言った。「四月以降、われわれはすべての国の共産党の改革に賛成であり、ただドイツでだけは新党の創設が必要であるという立場に立ってきた。今われわれは対称的な立場に立つことができる。つまり、すべての国において新党が必要であり、ただソビエトでだけはボリシェヴィキ党の改革に賛成である、という立場だ」。この立場は文章化されたことは一度もなかった。リョーヴァヘの手紙には書かれたような気もするが、それすら確かではない。いずれにせよ、この立場はすみやか

に放棄された。

一九三三年七月十五日、トロツキーはG・グーロフという筆名で「新たに共産党と共産主義インターナショナルを建設する必要がある」と題した論文を、各国のトロツキストーグループに宛てて書いた。この論文では、スターリンに支配された党組織の全体について改革の方針は放棄された。この方針は今や「ユートピア的かつ反動的」なものと化したのだ、と論文は主張している。

『亡命者トロツキー』p.71~73

トロツキーはヒトラーのファシズムの脅威を感じ取った。

そしてドイツ共産党がその対応を間違えたこと、それは第三インターナショナル(コミンテルン)の問題であると判断した。

それで別組織をつくる決意をしたのだ。

2.フランス 1933年7月~

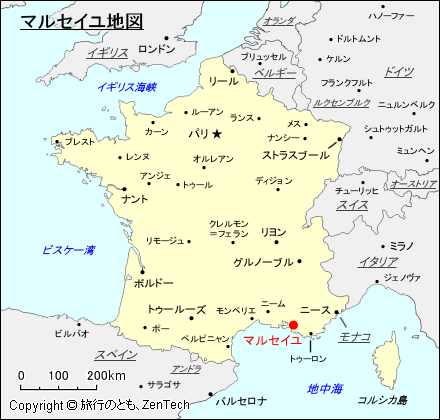

1933年7月、トロツキーはプリンキポを離れ、フランスのマルセーユ経由でサン=パレに移る。

サン=パレはボルドーの南西に位置する都市だ。

さらに3か月後、トロツキー一行は、パリに比較的近いバルビゾンに住むようになる。

バルビゾンの通りを歩いているときに、エジュールはトロツキーと『ロシア革命史』の最終稿で印刷ミスがあったことを話している。しかし、トロツキーのなかでこの『ロシア革命史』は最も気に入っているようだ。

パリの近くで15年前のロシア革命のことを話すトロツキーはどんな気持ちだったのだろうか。

1917年10月のロシアは戦争から革命への転換点を迎えていた。

首都ペトログラードでは、宮殿を革命勢力が包囲していた。

隣接する通りや河岸通りから大勢の人々が、いままで何百という電灯が輝いていた宮殿がいっきょに夕闇の中に沈んでしまったのを眼にした。目撃者の中には政府の味方もいた。ケーレンスキーの仲間のひとりであるレヂェメーイスチェルはつぎのように記している。「冬宮をのみこんだ闇は、なにかの謎をつきつけているようであった。」味方は、その譴を解くいかなる措置もとろうとしなかった。その措置をとる可能性も大きくはなかったと見なければならない。

士官学校生は薪の山の背後に身を隠して、宮殿広場の隊列を緊張して見守り、敵が動くたびに小銃と機関銃の銃火を浴びせた。

相手側も同じように応じた。銃撃は夜にはますますはげしくなった。最初の死傷者が出た。しかし、犠牲者の数はわずかであった。

『ロシア革命史(五)』p.164~165

この武装蜂起でどれくらいの人が亡くなったのか?

そこに興味があった。

朝まで包囲を長引かせて、市内を緊張させたままにし、大会をいらだたせ、すべての成果に疑問符をつけてはならない。レーニンは怒りの書きつけを送る。軍事革命委員会からはひっきりなしの電話。ポドヴォーイスキーは食ってかかる。大衆を突撃に投入することはできる、希望者は充分にいる。しかし、どれだけ犠牲者が出るか? また大臣や土官学校生はどうなる? しかし、任務を最後まで貫徹する必要性はあまりに絶対的である。海軍の大砲に口を開かせるほかない。ペテロパウロ要塞から水兵が「アヴロ-ラ」に紙片を届ける-ただちに宮殿砲撃を開始すること。

これですべてが明白なのでは? 「アヴロ-ラ」の砲手に問題はない。しかし、指導者たちは依然として決断しない。再び回避する試みがなされる。フレローフスキーは記す。

「われわれは、状況が変化する可能性を本能的に感じて、さらに一五分待つことにした。」

本能とは、示威的な手段だけで問題が解決されるという根強い期待のことだと理解する必要がある。今度も「本能」は裏切らなかった。一五分過ぎると、新しい急使がとんできた、冬宮からまっすぐ。宮殿は占領された!

宮殿は降伏したのではなくて、突撃によって1ただし、被包囲側の抵抗力が完全に尽きてしまった時点でのI占領されたのであった。一〇〇人の敵が、もはや秘密の通路からではなく、防御されている中庭を通って廊下に突入した。士気阻喪していた警備隊はそれをドゥ-マの代表団と取りちがえた。それでもまだそれらの敵を武装解除する暇はあった。士官学校生のあるグループは混乱にまぎれて逃げた。あとの士官学校生、少なくとも一部はまだ警備の任務を担当しつづけた。しかし、攻撃側と防衛側との間にある銃槍と銃火の障壁はついに壊れた。いや、大臣たちはそんなことは命令しない。宮殿はどのみち占領されているではないか。流血の必要はない。力には屈服しなくてはならない。大臣たちは威厳を示しながら降服したいと思い、閣議に似せてテーブルにつく。防衛司令官は士官学校生の生命の保証をとりつけた上で-そうでなくともだれも命をとろうなどと思っていなかったのに-、もう冬宮を明け渡していた。政府の運命についてはアソトーノフはどんな話し合いに入ることも拒否した。

『ロシア革命史(五)』p.181~182

大きな流血なしに冬宮は明け渡されたのだ。

そして、翌日、全ロシア=ソヴィエト会議の第2回大会が開催され、「平和についての布告」と「土地についての布告」を発表し、レーニンを議長とする人民委員会議(内閣にあたる)を選び新政府を発足させた。

武装蜂起から臨時政府設置まで短期間で行われた。

トロツキーのフランス滞在は長く続かなかった。

フランス内を転々とした。

亡命者トロツキーはどこの国の政府も歓迎しないのだ。

それにコミンテルンに加盟している共産党は、トロツキーである。

フランスのトロツキストも行き場を失っていた。

フランスのトロツキストーグループに社会党への加入をトロツキーが勧めたのは、サン=ピエール滞在中のことである。ヒトラーが政権を握って以来、トロツキストにたいするスターリンの中傷は日を追って狂暴化していた。フランス共産党や共産主義

青年同盟のメンバーはすでに反トロツキスト宣伝にすっかり毒されていて、彼らと話し合うことは全く不可能だった。話し合う間もあらばこそ、彼らは直ちに暴力を振うのである。社会党や社会主義青年同盟に加入すれば、トロツキストはそこに仕事のできる環境を見出せるのではないかというのが、トロツキーの考えだった。間もなく「フランス的方向転換」と呼ばれるようになったこの提案は、フランスのトロツキスト・グループのみならず、全世界のトロツキズム運動の内部に活溌な議論を巻きおこした。

自分たちはコミンテルンの一部を成す者であるとトロツキストたちが考えていたのは、それほど以前のことではない。今、社会党に加入するということは、多くのトロツキストにとって心理的衝撃だった。レーモン・モリニエとナヴィルはこの問題について、

モリニエは加入賛成、ナヴィルは反対と、はっきり対立した。この年の秋までには、フランスのトロツキストーグループの大半は社会党内に収まった。

『亡命者トロツキー』p.124~125

トロツキーは二年足らずでフランスを離れることになる。