1.社会主義の失敗は何が要因か?

志位議長の講演の4回目です。

中山 未来社会のイメージが膨らむ、とても豊かな内容を話してくださったんですけれども、それでもまだ不安という声があると思います。旧ソ連とか、中国というワードが結構出てきます。そういう社会にならないという保障はどこにあるのでしょうか?

志位 そういうご心配はあると思います。ただ、いままでお話ししてきたなかに、回答はすでにあると思います。

ソ連がなぜ崩壊し、中国でなぜさまざまな問題点が噴き出しているのか。直接の原因は、指導勢力の誤りにありますが、両者に共通する根本の問題があります。それは、「革命の出発点の遅れ」という問題なのです。言葉を換えて言いますと、いまお話ししてきた「五つの要素」――社会主義を建設するためには必要な前提が、革命の当初にないか、あってもたいへんに未成熟だった。

たとえば生産力という問題を考えても、たいへんに遅れた状態からの出発になりました。1917年のロシア革命の場合、革命を指導したレーニンは、「共産主義とはソビエト権力プラス全国の電化だ」と言う言葉を残しています。つまりまだ電気が通っていないところから経済建設を始めなければならなかった。そうした遅れた状態からの出発が、いろいろな困難をつくりだしました。そのなかで社会主義への道から決定的に逸脱した強制的な農業集団化という誤りに陥り、大量弾圧という深刻な誤りを引き起こし、社会主義とは無縁の体制に落ち込んでいきました。

ソ連と中国の社会主義が同じか違うのか、共通するところはなんなのか?

とても興味深い疑問です。

でも、志位議長の答えって、民青同盟の皆さんは納得しているんでしょうか?

ソ連の実態はこうでした。

『国家はなぜ衰退するのか』という本ではこう書かれています。

ちょっと長いですが、適当に小見出しを入れて引用します。

1.ロシア革命後、1924年からの農業の集団化と工業化によるソ連の経済成長

一九二四年に一九二四年にレーニンが世を去ると、一九二七年までにヨシフ・スターリンが国家の支配権を握った。スターリンは政敵を追放し、国を急速に工業化すべく手を打ちはじめた。その遂行に当たったのが、一九二一年に創設された国家計画委員会(ゴスプラン)だった。ゴスプランが作成した第一次五ヵ年計画は、一九二八年から一九三三年にかけて実施された。

スターリン式の経済成長は至ってシンプルだった。政府の命令によって工業を育成し、そのために必要な資源を、農業に高率の税を課すことによって調達するのだ。この共産主義国家の税制は効率か悪かったため、スターリンは代わりに農業を「集産化」した。このプロセスを通じて、土地の私的所有権は廃止され、地方に住むすべての人々が、共産党の運営する巨大な集団農場へ徴集された。おかげで、スターリンか農産物を奪い取り、それを使って、新しい工場を建設して操業するすべての人々を養うことかずっと容易になった。地方の住民にとって、こうした事態は悲惨な帰結をもたらした。集団農場には人々か懸命に働くインセンティブか完全に欠けていたため、生産量は急激に減少した。生産物の多くか搾取されたため、食べる物にも事欠く有り様たった。人々は飢えで命を落とすようになった。結局、強制的に集産化か進められるあいだに。おそらく六〇〇万人か餓死するとともに、それ以外の数十万人が殺されたりシベリアへ流刑にされたりした。

『国家はなぜ衰退するのか 上』p.215~216

つまり、ソ連の経済は、工業化が最大の使命でした。志位議長が言っているように「電化」が重要でした。

しかし、農業の集団化は農村から工場のある都市へ農産物を移すためだったのです。それで多くの人が餓死したということです。計画経済の実態はそのようなありさまだったのです。

2.急速な経済成長は、労働力の再配分および、新しい工作機械や工場の新設による資本蓄積

新たに生み出された工業も、集産化された農場も、ソ連の保有する資源を最も有効に活用するという意味では、経済効率か悪かった。だとすれば、経済の完全な崩壊には至らないにしても、破綻や停滞は免れないように思える。ところか、ソ連は急速に成長した。その理由を理解するのは難しくない。市場を通じてみずから決断を下すことを人々に認めるのか、社会が資源を有効に活用する最善の方法だ。そうする代わりに、国家や一部のエリートかあらゆる資源を支配すれば、適切なインセンティヴは生まれないし、人々の技能や才能か効率的に配分されることもない。だが、場合によっては、ある部門や活動―たとえばソ連の重工業-における労働と資本の生産性がきわめて高いため、収奪的制度のもとでその部門に資源を配分する卜ップダウンのプロセスですら、成長を生み出すことかある。ソ連において工業の成長が容易になったのは、この国の技術か欧米で利用できるものと比べてかなり遅れていたため、工業部門に資源を再配分することによって大きな利益か得られたからだ-たとえそのすべてか非効率かつ強制的に行なわれたとしても。

一九二八年以前、ほとんどのロシア人は地方で暮らしていた。農民が利用していた技術は原始的なもので、生産性を高めるインセンティヴはほとんどなかった。実のところ、ロシアの封建制の残滓か消え去ったのは、第一次世界大戦の直前になってようやくのことだったのだ。したがって、こうした労働力を農業から工業へと再配分すれば、多大な経済的潜在能力が発揮されるはずだった。スターリンによる工業化は、この潜在能力を解き放つ一つの暴力的な方法だった。スターリンはほとんど使われていないこの資源を、より生産的に活用できる工業へと命令によって移動させたのだ。もっとも、工業そのものがかなり非効率な体制になっており、本来であればもっと多くのことを達成できたはずなのだが。実際のところ、一九二八年から一九六〇年にかけて、国民所得は年に六パーセント成長した。これは、それまでの歴史においておそらく最もめざましい経済成長だったはずだ。この急速な経済成長を実現したのは、技術的変化ではなかった。そうではなく、労働力の再配分および、新しい工作機械や工場の新設による資本蓄積だったのだ。

『国家はなぜ衰退するのか 上』p.216~217

この工業化、農場の集産化は経済効率が悪かったのですが、市場ではなく国家が社会資源を支配したために、重工業がの成長を生み出すことができたのです。

レーニンが言っていた電化による重工業の成長を中央集権的な社会主義国家によって達成したのです。

農村からの農産物の収奪と、農村から都市部の工場への労働力の再配、新たな設備投資による資本蓄積によるものでした。

そして、社会主義経済がつまづいたのは、経済的インセンティブの欠如とエリート官僚の抵抗だった。

3.1970年代で止まった経済成長の原因は、経済的インセンティヴの欠如とエリートによる抵抗

スターリンと彼に続く指導者たちの政策は、急速な経済成長をもたらした。だが、その成長は持続するものではなかった。一九七〇年代には、成長はほぼ止まってしまったのだ。この事例の最も重要な教訓は、収奪的な経済制度のもとで技術的変化が続かない理由は二つあるということだ。すなわち、経済的インセンティヴの欠如とエリートによる抵抗である。加えて、きわめて非効率に使われていた資源がいったん工業に再配分されてしまうと、命令によって得られる経済的利益はほとんど残らなかった。その後、ソ連の体制か壁にぶつかったのは、イノヴェーションの欠如と経済的インセンティヴの不足によってそれ以上の進歩か妨げられたせいだ。ソ連がなんらかのイノヴェーションを維持した唯一の分野は、軍事・航空技術に関する大変な努力によるものだった。結果として、彼らはライカという犬を動物として初めて、ユーリー・ガガーリンを人類として初めて、宇宙へ送り出した。また、突撃銃のAK47を遺産の一つとして世界に残したのである。

ゴスプランは全権を有するとされる計画機関で、ソ連経済の中央計画を任されていた。ゴスプランが作成・実施する五ヵ年計画には継続性があることから、そのメリッ卜の一つは、合理的な投資とイノヴェーションに必要な長期的展望だと考えられていた。ところが、ソ連の工業部門で実際に行なわれたことは、五ヵ年計画とはほとんど関係がなかった。五ヵ年計画は往々にして、変更や改訂が施されたり、まったく無視されたりしたのだ。工業の発展の土台となったのは、スターリンと共産党中央委員会政治局の命令だったが、彼らは頻繁に考えを変えたし、以前の決定をすっかり覆すことも多かった。計画はすべて「草案」あるいは 「準備」に分類されていた。「最終版」とされたものはこれまで一つ-一九三九年につくられた軽工業の計画-しか見つかっていない。スターリン自身、一九三七年にこう語っている。「計画の完成によって立案作業が終わると考えているのは官僚だけだ。完成は始まりにすぎない。計画の本当の方向性は、計画がまとまったあとでようやく固まっていくのだ」。スターリンは、政治的に自分に忠実な者やグループに褒美を与え、そうではない者に罰を与えるため、みすがらの裁量権を極力大きくしようとした。ゴスプランに関して言えば、その主要な役割はスターリンに情報を提供し、彼の友人や政敵を監視しやすくすることだった。実のところ、ゴスプランは決定を下すのを避けようとしていた。決定か悪い結果を招けば、銃殺されるかもしれなかったからだ。あらゆる責任を避けるのが身のためだったのだ。

『国家はなぜ衰退するのか 上』p.218~219

計画経済という社会主義経済システム、共産党の支配的地位が社会主義にイノベーションが生まれない要因であることは、この本の著者も語っている。

4.計画経済におけるインセンティヴの逆効果

スターリンは、ソ連の経済には人々か懸命に働くインセンティヴがほとんどないことを理解していた。当然の対応は、そうしたインセンティヴを取り入れることだったはずだし、スターリンはときにそうして、事態の改善に報いようとしている-たとえば、生産性か落ちた地域に食糧を供給することによって。そのうえ、早くも一九三一年に、スターリンは金銭的インセンティヴがなくても働く「社会主義者の男女」をつくるというアイデアを放棄している。ある有名な演説で「平等を売り物にすること」を批判したのだ。その後、異なる職業には異なる賃金が支払われただけでなく、ボーナス制度も導入されたのだった。こうした施策がどう機能したかを理解すれば、得るところは大きい。例によって、中央計画のもとにある企業は、設定された産出目標を達成しなければならなかった。もっとも、その種の計画はしばしば再調整され、改訂されたのだが。一九三〇年代以降は、産出水準を達成すると労働者はボーナスをもらえた。このボーナスはかなり高いこともあった-たとえば、経営陣や上級エンジニアには賃金の三七パーセントか支払われた。だが、そうしたボーナスを支払うことが、技術的変化に対するあらゆる種類の意欲阻害要因を生み出してしまった。

第一に、イノヴェーションによって現在の生産物から資源か奪われれば、産出目標か達成できず、ボーナスがもらえない危険があった。

第二に、産出目標は以前の生産水準をもとに決めるのかふつうだったため、産出を決して拡大しないことへのきわめて大きなインセンティヴが生じた。産出を拡大すれば、将来の目標か「吊り上げ」られ、さらに多くを生産する必要か出てくるにすぎないからだ。目標を達成してボーナスを手にするには、業績不振がつねに最善の方法だったわけだ。また、月に一度ボーナスがもらえるという現実のせいで、誰もか現在の側の人々は別として。ソ連の指導者たちは、そうしたインセンティヴか生じる原因は技術的問題であり、解決可能であるかのように行動した。たとえば、彼らは産出目標に基づいてボーナスを支給するのをやめ、企業がボーナスの支払いのために利益の一部を取っておくことを認めた。だが、産出目標と同じく、「利潤動機」がイノヴェーションを促すことはなかった。利益の計算に使われる価格システムは、新たなイノヴェーションやテクノロジーの価値とはほぼ完全に切り離されていたからだ。市場経済とは違い、ソ連における価格は政府によって設定されていたため、価値とはほとんど無関係だった。イノヴェーションのためのインセンティヴをもっと明確に生み出すべく、ソ連は一九四六年にそのものずばりイノヴェーション・ボーナスを導入した。早くも一九一八年には、イノヴェーターは自分の起こしたイノヴェーションに対して金銭的報酬を受け取るべきだという原則か認められていた。しかし、報酬は少額に設定されており、新たなテクノロジーの価値とは関連していなかった。

これが変わったのは一九五六年になってようやくのことだった。ボーナスはイノヴェーションの生産性に比例すべきだと規定されたのである。ところが、既存の価格システムによって測られた経済的利益に応じて生産性か計算されたため、これはまたしてもイノヴェーションヘの大きなインセンティヴとはならなかった。これらの構想から生じた無意味なインセンティヴの例を挙げれば、いくらページがあっても足りないくらいだ。たとえば、イノヴェーション・ボーナスの資金額は企業の賃金総額によって制限されていたため、労働を節約するイノヴェーションを創出したり採用したりするインセンティヴはてきめんに低下してしまったのである。

5.共産党による権威と権力掌握が行うアメとムチだけが動かす経済

さまざまな規則やボーナスの仕組みに焦点を合わせると、この体制に固有の問題を見逃してしまいやすい。政治的な権威と権力を共産党か握っているかぎり、人々が直面する基本的インセンティヴ・ボーナスが出るか出ないか-を完全に変えることは不可能だった。結党以来、共産党はアメだけではなくムチを、それも巨大なムチを使ってやりたいことをやってきたが、経済の生産性はまったく変わらなかった。ありとあらゆる法律によって、仕事を怠げていると見なされる労働者に対する犯罪がつくりだされた。たとえば一九四〇年六月、ある法律によって計画的欠勤、許可のない二〇分間の不在あるいは怠業と定義される-が犯罪とされ、六ヵ月の重労働と二五パーセントの賃金カットという罰則が設けられた。あらんかぎりの似たような刑罰か導入され、驚くべき頻度で執行された。一九四〇年から一九五五年にかけて、成人人口の約三分の一に当たる三六〇〇万人の人々か、その種の犯罪で有罪になった。そのうちの一五〇〇万人か投獄され、二五万人が銃殺された。どの年にも、一〇〇万人の成人か労働法違反で服役していた。スターリンがシベリアの強制労働収容所に送り込んだ二五〇万人も、もちろんここに含まれている。それでも、こうした方法は機能しなかった。撃ち殺すと脅すことによって、ある人を工場へ行かせることはできても、良いアイデアを考え、思いつくよう強制することはできない。

6.イノヴェーションを生めない政府と共産党による収奪的な経済制度

真に有効なインセンティヴを中央計画経済に組み込めなかったという事実は、ボーナスの枠組みにおける技術的ミスが原因ではなかった。そうではなく、収奪的な制度のもとで成長を達成した手法の全体に内在していたのだ。この成長は政府の指揮によるものであり、おかげで一部の基本的な経済問題は解決された。しかし、持続的な経済成長を促すには、個々人が才能やアイデアを活用する必要かあったのに、ソ連式の経済システムによってそれを実現することは決してできなかったのだ。ソ連の支配者は収奪的な経済制度を捨てなければならなかったはずだが、そんなことをすれば自分たちの政治権力を危険にさらすことになっただろう。実際、一九八七年以降にミハイル・ゴルバチョフが収奪的な経済制度からの脱却をはじめると、共産党は力を失い、それと同時にソ連は崩壊したのである。

ソ連が収奪的な経済制度のもとでも急速な経済成長を達成できたのは、ボリシェヴィキが強力な中央集権国家を築き、それを利用して資源を工業に配分したからだった。だが、収奪的な制度のもとでの成長がすべてそうであるように、この出来事は技術的変化を特徴としていなかったため、長続きしなかった。成長はまず速度か落ち、その後完全に止まってしまったのだ。このタイプの成長は短命ながら、収奪的な制度がいかにして経済活動を刺激するかを明らかにしてくれる。

歴史を通じて、ほとんどの社会は収奪的な制度によって支配されてきた。これらの制度はある程度の秩序を国に課し、一定の成長を生み出すことができた-こうした収奪的社会のどれ一つとして持続的な成長を実現しなかったとしても。実際、歴史上のいくつかの大きな転機を特徴づける制度上のイノヴェーションは、収奪的制度を強固にし、一つのグループが法と秩序を課して収奪的利益を得るための権力を増すものだったのだ。

『国家はなぜ衰退するのか 上』p.220~225

ソ連は重工業や宇宙・航空産業も国家プロジェクトで成長し、国全体もそれなりに経済成長を達成しました。

しかし、志位議長が言う「社会主義とは無縁の体制に落ち込んでいった」のは、実は社会主義の経済と政治のシステムに内在していたものが原因だったのです。

それは計画経済というシステムと、共産党と国家の組織原則が一致せざるえないことです。

一方、中国はまったく違う形になっています。

こちらをお読みください。

一党独裁システムのもとで、資本主義経済と国家による計画経済を両立させる試みを行っているのが中華人民共和国です。

この国を社会主義として否定すると、あとはモデルとなる国家はありません。

2.発達した資本主義国から社会主義に進んだ国は何が間違っていたのか?

そして、いつものお馴染みの質問と答えです。

中山 35問目です。発達した資本主義国から社会主義に進んだ例はほかにいままであったんでしょうか。

志位 ないんです。

中山 ないんですね。

志位 発達した資本主義国から社会主義への前進に踏み出したとりくみというのは、人類の誰もやったことがない。最初の一歩を踏み出した経験もない。人類未踏のまったく新しい事業への挑戦になります。

どうしてそれがないかというと、発達した資本主義国では、新しい社会へ進むためのいろいろな豊かな条件がつくりだされているわけですが、新しい社会に進むうえでの特別の困難もあるからです。資本主義が発達しますと、この体制の矛盾が深まっていきますが、同時に、この体制を延命するためのいろいろな仕掛けも発達してきます。さきほどのべた巨大メディアなどもその一つです。

同時に、そこには豊かで壮大な可能性があるということは、これまでお話しした通りです。資本主義の発達のもとで私たちが手にしたすべての価値あるものを引き継いで、豊かに発展させ、花開かせる社会が、私たちの目指す未来社会ですから、まさに豊かで壮大な可能性に満ちた社会といっていいでしょう。

発達した資本主義から社会主義に進んだ国はあったのかという質問に対して、「志位 ないんです」と答えています。

それは誤解ではなく、明らかなウソです。

第二次大戦のあと、多くの国が社会主義経済に移行しました。

そのなかには、チェコスコロバキアのように革命時には世界10番目の工業国だった国もあります。

チェコスコロバキアでは、議会制民主主義を通じた多数派形成が行われました。

1948年にチェコスコロバキアでは共産党が国会で過半数を得ました。そしてスターリン主義型の計画経済と中央集権的な管理方式を採りました。スターリン死亡後には1956年のフルシチョフによるスターリン批判があり、非スターリン化の道を歩み始めました。チェコスコロバキアの指導者になったドプチェクは、検閲を禁止し、複数政党制などの道を模索していました。しかし、ソ連の軍事介入で指導者の地位を追われました。

この軍事介入は、軍部の独走ではなく、ソ連内の労働組合幹部や東欧諸国の連鎖を恐れる圧力が絡んだ意思決定の結果と言われています。

このことは、小川洋司『ソ連・東欧の社会主義は何であったか』(ロゴス)に詳しく書かれています。

また、ドイツは第二次大戦終了時、世界で第4位のGDPの国でした。

これを言うと、ほとんどのひとが、「ああ、そう言われれば、そうだったなあ」と思うでしょう。

東ドイツは、最初、複数政党制の国家でした。

いきなりソ連が占領して、共産党独裁になったわけではありません。

1946年には市町村議会と州議会の選挙が行われています。

その州議会選挙では社会主義統一党が50%弱、キリスト教民主同盟、自由民主党がそれぞれ約25%でしたが、ベルリン市の選挙では社会民主党が48.7%と社会主義統一党の19.8%に圧倒的な差を開けました。

しかし、その後アンチ・ナチズムのもとにソ連による社会主義統一党の共産党化と社会民主党との合併が進められ、信任投票による議会選挙が行われ、社会主義統一党が実質上政権を担うことになります。

しかし、ソ連による社会主義統一党の共産党化、その政党での民主集中制による分派の禁止、法律制定の権限掌握、共産党がノーメソクラトゥーラの人事を握るというソ連と同じ体制が築かれていったのです。

憲法を制定した人民会議は、一九五〇年一〇月一五日に議会選挙を経て正式に人民議会となり、この国の立法を担うこととなる。その選挙は一八歳以上の有権者か、あらかじめ候補者がすべて載った統一リストについて、賛成するか反対するかを問う信任投票の形で実施された。

この統一リストの主体となったのか、ドイツ人民会議を改組した国民戦線である。人民議会の候補者・は総計四〇〇名(東ベルリンから選出される六六名を除く)のうち、社会主義統一党には一〇〇議席(二五%)、キリスト教民主同盟と自由民主党には各六〇議席(計三〇%)が割り当てられた。

また、国民民主党と民主農民党は、それぞれ三〇議席を確保する。両党は社会主義統一党の純然たる衛星政党である。その他に、自由ドイツ労働組合同盟や民主女性同盟といった大衆団体は計一二〇議席(三〇%)を確保した。これらの組織から選出される議員は、社会主義統一党の党員であった。以上のことから、自前の会派出身の議員は過半数に及ばないものの、社会主義統一党は事実上、議会の過半数を制し決定権を握った。

社会主義統一党はこのとき、人民議会に提出される法律案や政府の政令等の規則案は党の政治局か書記局に事前に伝えられねばならないと決定する。東ドイツ政府は社会主義統一党の指導部が承認するもの以外に法律を作れなくなる。そして、党中央委員会に設けられた各政策部局か、省庁の指導に責任を持つ体制となった。・・・

一九五〇年七月、社会主義統一党は第三回党大会を開催する。ウルブリヒトを党の最高指導者である書記長に選出し、ソ連共産党と同じ党内部の統制メカニズムを確立した。

党中央の指令には、下部の党機関は必ず従う「民主集中制」と呼ばれる原則を決定した。党の最高意思決定機関は党大会であるか毎年開かれるわけではないため、その間の活動を担う組織として中央委員会が設置された。日々の政策決定は政治決定を下す政治局を頂点として、党の通常業務を取りまとめる書記局と各政策部局が行った。中央の指示や指令は地方組織を通じて、最終的には末端の企業や地域の党組織で活動する党員へと降りていく。

少数意見は多数意見に従うこととされ、党内でグループを結成して正式な党内決定とは異なる目標を追求する「分派活動」を禁止した。党の幹部人事政策も党学校での教育と上部組織の選抜によって機能するようになる。

この仕組みは、彼らか奉じるイデオロギーによって正当化されていた。社会主義統一党は労働者の前衛であり、それゆえ。〝党は常に正しい〟という認識、いわゆる党の無謬性が党内秩序を維持する根拠となった。

党官僚の昇進は一九五一年一月から徐々にソ連と同じく、「カードル・ノーメソクラトゥーラ」システムと呼ばれる人事選抜方法で決定されるようになる。ガードル(幹部人事)局と呼ばれる部局か党の人事のみならず、国家組織の部局長人事にも責任を負った。幹部の選考基準には、本人か党の路線に忠実かどうかという政治的な信頼性や社会的出自も考慮された。その後、この人事システムはおよそ一九六〇年代までには東ドイツ全土に浸透していく。

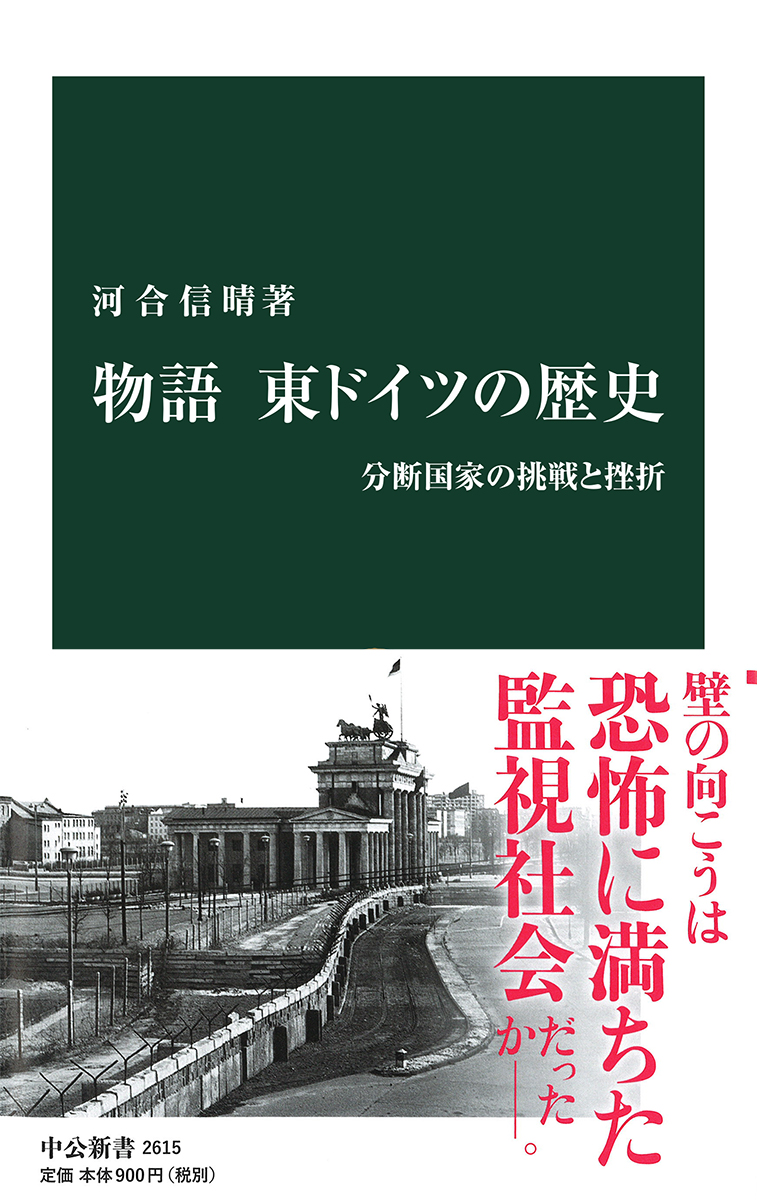

『物語 東ドイツの歴史』p.44~47

資本主義から社会主義への移行は、その国家の生産力が発達しているかどうかで成否が決まるわけではありません。

社会主義経済システムを真に理解して導入し、プロレタリア社会の計画経済のもとで、イノベーションが民間の産業でも起きるのかどうか?

政治システムとして、資本家階級を締め出すプロレタリア社会の原則をどのように統治するのかという問題なのです。

政治的な思想信条の自由、表現の自由などの人権を守る政治システムと社会主義経済システムが両立するのは困難なのです。

日本共産党が社会主義・共産主義を目指すというなら、今だったら、どの企業を国有化や公有化をどのように行うかを示さないといけません。

それはJRなのか日本郵政なのか、はたまたトヨタ自動車や楽天グループなのか?

そのビジョンを示さないとしたら、それはなぜなのか?

民青同盟はそれを質問すべきでしょう。