出光美術館で「大雅・蕪村・玉堂・仙厓」展を観た!

出光美術館で開催された「日本の美・発見」シリーズは、「『笑』のこころ」で5回目です。自分でも驚きましたが、2009年9月の第1回から今回の5回目まで、このシリーズは全部観ていました。以下に、その項目を載せておきます。

・2009年4月25日(土)~5月31日(日)

日本の美・発見I

水墨画の輝き ―雪舟・等伯から鉄斎まで―

・2009年6月6日(土)~7月20日(月・祝)

日本の美・発見II

やまと絵の譜

・2010年4月3日(土)~6月6日(日)

日本の美・発見III

茶 Tea ―喫茶のたのしみ―

・2010年6月12日(土)~7月25日(日)

日本の美・発見IV

屏風の世界 ―その変遷と展開―

・2011年9月10日(土)~10月23日(日)

日本の美・発見V

「笑(わらい)」のこころ

「大雅・蕪村・玉堂と仙厓―『笑』のこころ」

展覧会の構成は、以下の通りです。

第Ⅰ章 笑いの古典―瓢箪ころころ、鯰くねくね

第Ⅱ章 無邪気な咲い―大雅のおおらかさ

第Ⅲ章 呵呵大笑―幸せを招く笑い型

第Ⅳ章 達観した笑い―玉堂の極み

第Ⅴ章 知的な笑い―蕪村の余韻

第Ⅵ章 笑わせてちくり―仙厓さんの茶目っ気

「笑い」という字は、「嗤」「咲」「哂」などとも書くという。いろいろな「笑い」があるようです。その「笑い」が、「文人画」とまとめていうなかでも、大雅、蕪村、玉堂、そして仙厓、それぞれが微妙に違うのだ。文人画は、元来は政治の表舞台から降りた、不本意な状況下で制作された芸術なのであり、文人画には、筆の掠れや滲みに、挫折感や屈折した内向的な精神が重ねられてきたのだと、出光佐千子はいいます。しかし、これらについて書くことは、僕にはちょっと荷が重い、と思いますが、仕方がない、気がついたことを書いておきます。。

江戸時代中期の京都を中心に、中華趣味の文人文化が花開きました。古画を愛でて、詩文を作り、余技で絵を描くなど、中国の文人たちの自在に楽しむ生き方は、狩野派による権威的な技術に飽き足らない人びとの心をつかみ、水墨画による自己表現へと駆り立てたという。

彼らの創造力のひとつは、仲間との交流に生まれた「笑い」でした。自嘲したり、社会を冷笑したり、仲間を微笑ませたり、社会の規範に囚われず自在で、様々な「笑い」を知的に表現した大雅、蕪村、玉堂、そして仙厓の個性に、今回の「笑いのこころ」というタイトルの展覧会は光をあてています。

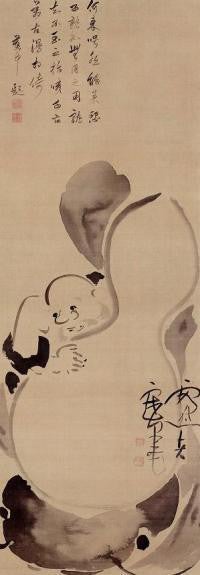

今回の展覧会は、池大雅の「瓢鯰図」から始まります。まるくすべすべした瓢箪で、ぬるぬるした鯰をおさえとるには如何。妙心寺退蔵院蔵の如拙筆「瓢鯰図」(国宝)は、室町時代第四代将軍の足利義持の命を受けて、この問いを主題として相国寺の画僧・如拙が絵を描いた、古くから名画として知られてきた作品だという。瓢箪鯰は、江戸時代初期から大津絵で流行った画題だという。

大雅は、大津絵の構図を借りながら、猿を丸顔で太り気味の禅僧に変えてしまっています。禅僧・鯰・瓢箪の円い形の重なりによって生じた、三者の相容れないバランスが絶妙でほほえましいと、図録にあります。これは指先や爪を使って描いた「指頭画」だという。賛は相国寺の禅僧・大典顕常、要領を得ないものにこそ人情の機微が働くという人間の愚かしさを、面白おかしく詠じています。

大雅の「山邨千馬図」、沢山の馬で埋めつくされた馬市の様子を描いたもの。友人の酒飲みが酔って大雅の家に姿を表し千馬図を求め、墨をすって筆を浸してすぐに描けという。仕方なく山村馬市図を描いて、七言八句を付けて与えたという。蕪村の「寒林孤鹿図」、牝を慕って鳴く牡鹿なのでしょうか。鹿に施された陰影表現が際立っています。上目遣いで力なく笑っているかのようにも見えますが、そこには哀愁が漂っています。玉堂の「雙峯挿雲図」、幾つかの太鼓橋が見え、水面には幾艘もの舟が浮かびます。中国西湖を念頭に描いたといわれ、なぜか画面上方の奇っ怪な山々は「男根」を思わせると、黒田泰三はいう。

仙厓の「鬼笑画賛」は、お腹をのけぞらせて、ひくひくと身をよじらせる鬼の笑い方のおもしろさに、つられて笑ってしまいます。相阿弥による「腹さすり布袋図」は、画・伝牧谿 賛・簡翁居敬の「布袋図」の模本で、絵師たちに絵手本として示したものだそうです。仙厓の「百寿老画賛」は、百歳の老人が百人集まって大騒ぎしています。頼まれた数以上に描き込まれ、119人もの老人がいます。相阿弥画の布袋は、太鼓腹をさすりながら、目をつり上げて笑っています。素早く迷いのない線で布袋の特徴をよく捉えており、より平明で理解しやすい表現になっていると、図録ではいいます。

仙厓の「花見画賛」、「楽しみは 花の下より鼻の下 花見のてい」。僅かに咲いた花の下でくりひろげられる、乱れた宴の様子が描かれています。「太鼓 踊る 子供 上もん謡う 喜ぶ 呑む お通い 呑みたがる 親父寒がる 見ている べっこう吐く」等々の書き込みがあります。黒く塗り潰した「書きそこない」の文字が見えます。「老人六歌仙画賛」は、まさに老人賛歌、です。「絶筆画賛」、仙厓は隠居していた虚白院に絶筆碑を建てます。石碑に彫られた和歌は「黒染めの僧衣で過ごしてきたが、人びとに請われるままに描き与えてきた書画を思うと恥ずかしくなった。いっそのこと、それらをすべて海の波風にさらして消してしまいたい。そこで今後は筆を置き、さらに恥を重ねることを控えたい」と詠っています。

第Ⅰ章 笑いの古典―瓢箪ころころ、鯰くねくね

第Ⅱ章 無邪気な咲い―大雅のおおらかさ

第Ⅲ章 呵呵大笑―幸せを招く笑い型

第Ⅳ章 達観した笑い―玉堂の極み

第Ⅴ章 知的な笑い―蕪村の余韻

第Ⅵ章 笑わせてちくり―仙厓さんの茶目っ気

「大雅・蕪村・玉堂と仙厓―『笑』のこころ」

文人画とは、中国で士大夫(したいふ)と呼ばれた官僚が、余技として描いた画をさします。政治とのしがらみの中で、自由を希求する理想が叶わない場合もあった彼らは、時には職を辞してまでも、屈折したその心境を描き出しました。そのために文人画という響きには、どこか悲劇的で深刻な趣がつきまといます。それは現代の私たちには実感しにくく、近寄りがたくもあります。しかも、その中国文人に憧れた日本の文人画家の画も、従来は同様の印象で語られることが多かったようです。しかし、日本の文人画には、絵を見ただけで思わず微笑んでしまう名品が少なくありません。このような「笑」をひきおこす絵画表現がなぜ好まれたのでしょうか。中国・明時代の影響を受けて、江戸時代中期(18世紀)に京都で花開いた文人文化は、狩野派による権威的な芸術に飽き足りない人々の心をつかみました。中国のような官僚制度のなかった日本では、文人たちの屈折した心境は完全に理解できなかった一方で、今までにない自在な水墨表現による自己の表出に胸をときめかせました。そして、日本の文人画家たちの自由な創造力の源泉のひとつが、好奇心あふれる仲間との交遊で生じた「笑(わらい)」だったのです。陽光がふりそそぐような、大らかで明るい大雅の咲(わら)い、文学的な詩情ただよう、蕪村の洒脱で少し皮肉な嗤(わら)い、放浪する人生を選んだ自分を達観するような玉堂の清々しい笑い。このように、3人の巨匠を見ると、文人画は意外と身近でおもしろい芸術であることに気づかされます。この展覧会では、出光コレクションの中から池大雅・与謝蕪村・浦上玉堂の巨匠3人と、仙![]() を合わせた優品56件により、様々な「笑」を知的に表現した4人の個性に光をあてます。ひねりが効き過ぎた文人画の巨匠たちの後には、茶目っ気たっぷりな仙厓さんで大いに笑って、人生ドラマの醍醐味を噛みしめていただければ幸いです。

を合わせた優品56件により、様々な「笑」を知的に表現した4人の個性に光をあてます。ひねりが効き過ぎた文人画の巨匠たちの後には、茶目っ気たっぷりな仙厓さんで大いに笑って、人生ドラマの醍醐味を噛みしめていただければ幸いです。

「大雅・蕪村・玉堂と仙厓―『笑』のこころ」

図録

平成23年9月10日発行

編集・発行:公益財団法人出光美術館

編集補助:株式会社芸術新聞社

過去の関連記事:

出光美術館で「琳派芸術 第2部転生する美の世界」展を観た!

出光美術館で「琳派芸術 第1部 煌めく金の世界」展を観た!

出光美術館で「茶陶への道 天目と呉州赤絵」展を観た!

出光美術館で「仙厓―禅とユーモア」展を観た!

出光美術館で「日本美術のヴィーナス」展を観た!

出光美術館で「麗しのうつわ―日本やきもの名品選―」展を観た!

出光美術館で「ユートピア 描かれし夢と楽園」展(前期)を観た!

出光美術館で「中国の陶俑―漢の加彩と唐三彩」展を観た!

出光美術館で「やまと絵の譜」展を観た!

出光美術館で「水墨画の輝き―雪舟・等泊から鉄齋まで」展を観た!

出光美術館で「小杉放菴と大観 響きあう技とこころ」展を観た!

出光美術館で「文字の力・書のチカラ―古典と現代の対話」展を観た!

出光美術館で「志野と織部」展を観る!

出光美術館で「国宝・風神雷神図屏風」展を観る!