本記事は洗足大学ギター科1年生および入学希望者を対象に書いています。

私の授業内で使う特別な用語もありますので、ご理解の上お楽しみください。

今回はアドリブの為の基礎練習を紹介します。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

基礎練習は何をやってもつまらないのが世の常・・・

なによりも、これは何の役に立っているのか?わからないと言うのは辛いものです。

基礎練習とは「必要な筋肉を鍛える」そして「その意味がはっきり解っている」という事が重要なポイントです。

あなたが鍛えている筋肉はホームランを打つ為か?はたまた盗塁をする?野球?サッカー?バスケ?・・・何の筋肉鍛えてんの?と言う事が重要ですね。

そして筋肉を鍛えるだけでは上手くアドリブは出来ません・・・

指だけ動く騒音ギタリストをどこかの楽器屋さんで見かけた事はありませんか…?

基礎練習をする時は、頭と筋肉のシンクロを常に意識して練習してください。

![]() 今回は音楽理論(頭)とアルペジオ練習(筋肉)をシンクロさせる練習を紹介します。

今回は音楽理論(頭)とアルペジオ練習(筋肉)をシンクロさせる練習を紹介します。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

アルペジオは通常分散和音と呼ばれ、トテチテタテチテ〜と伴奏の時に使われるテクニックのことですが、今回は「シングル・ノート・アルペジオ」を使ってアドリブソロの為の基礎練習を組み立てます。

シングル・ノート・アルペジオは、アドリブを目指すギタリストにとっての「最初のハードル」です。

難しいのに音楽的に使うのが難しいのがアルペジオ…

*基礎知識その1

「アルペジオ」

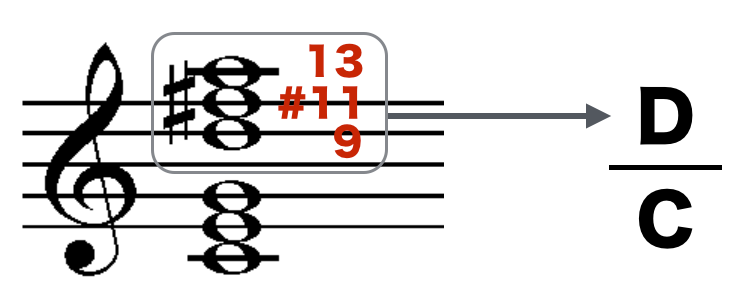

本エクササイズでは、コード・トーンの1、3、5、7を使います。

以下の5種類の7thコード(4声)を使って基礎練習を組み立てます。

Maj7(1.3.5.7)

m7(1.♭3.5.♭7)

7 (1.3.5.♭7)

m7(♭5) (1.♭3.♭5.♭7)

dim7 (1.♭3.♭5.♭♭7)

Ex1)(5弦ルート・タイプ)音符上の数字は指の番号

Ex2)(6弦ルート・タイプ)音符上の数字は指の番号

注)各コードタイプの運指はルートが変わっても同じ形にキープする。

シングル・ノート・アルペジオはこれ以外の運指も多数存在しますが、本記事では上記の運指を使ってエクササイズを組み立てて行きます。

*基礎知識その2

「ダイアトニック」

アルペジオの練習はギタリストにとってある意味拷問です。

運指がややこしいアルペジオより、覚え易いマイナー・ペンタ・トニック・スケールの方が役に立つからです。カッコいいし・・・

楽しくない練習を楽しくするこつは以外にも「音楽理論」を使う事なのです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

和声的基礎練習のすすめ

まずはダイアトニックを使ってエクササイズを作りましょう〜

*ダイアトニックとは?

スケール内の音のみで構成された様々なもの・・・?

例えば

メロディ、コード、アルペジオ、シークエンス、コード進行、インターバル、etc・・・

等、ドレミファソラシド(ピアノの白いとこ)だけで出来ている様々なものですね。

ダイアトニック7thコードは次の7つです

CM7 Dm7 Em7 FM7 G7 Am7 Bm7(♭5)

前述の Ex1 & 2 使ってアルペジオ・エクササイズを作りましょう〜

各コードタイプの運指をもう一度確認してください。

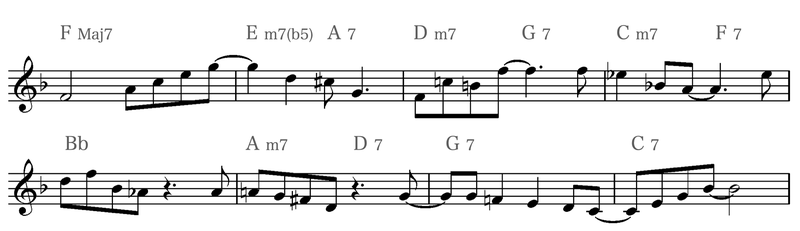

Arppegio Ex 1 in C

5弦は1の指(人差し指)スタート(Ex1参照)

1弦は4の指 (小指)スタート(Ex1参照)

注)各コード・タイプの運指に気をつけて弾いてください(Ex1を参照)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Arppegio Ex 2 in C

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

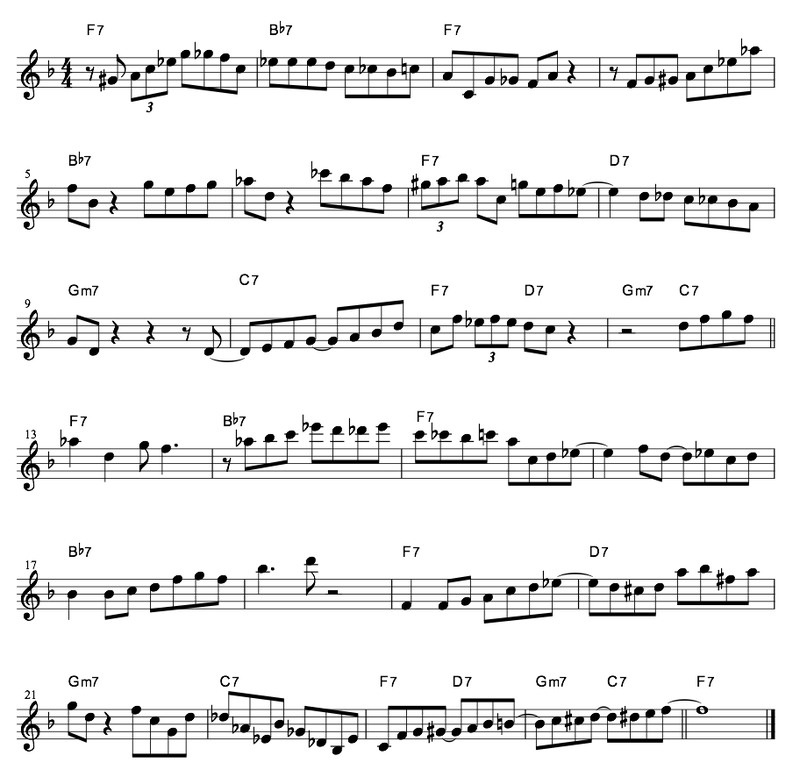

Arppegio Ex 3 in C

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ArppegioEx 4 in F

ここまで出来た方は次のやつもトライしてみてください。

*基礎知識その3

「セカンダリー・ドミナント」

*セカンダリー・ドミナントとは?

ダイアトニックコードに解決する為に追加されたドミナント・コード(トライトーンを持つ7thコード)です。

Key of Cならばこうなります。

G7→CM7

A7→Dm7

B7→Em7

C7→FM7

D7→G7

E7→Am7

F#7→Bm7(♭5)

(F#7はスケール外の音がルートになっているのでセカンダリー・ドミナントに含めないというルールがありますが、それはここでは無視してエクササイズを作る時には使用します)

セカンダリー・ドミナントを加えたアルペジオ・エクササイズ

ArppegioEx 5 in C Diatonic & Secondary Dominant

ダイアトニックは1の指スタート

セカンダリー・ドミナントは2の指スタート

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ArppegioEx 6 in C Diatonic & Secondary Dominant

ダイアトニックは1の指スタート

セカンダリー・ドミナントは2の指スタート

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

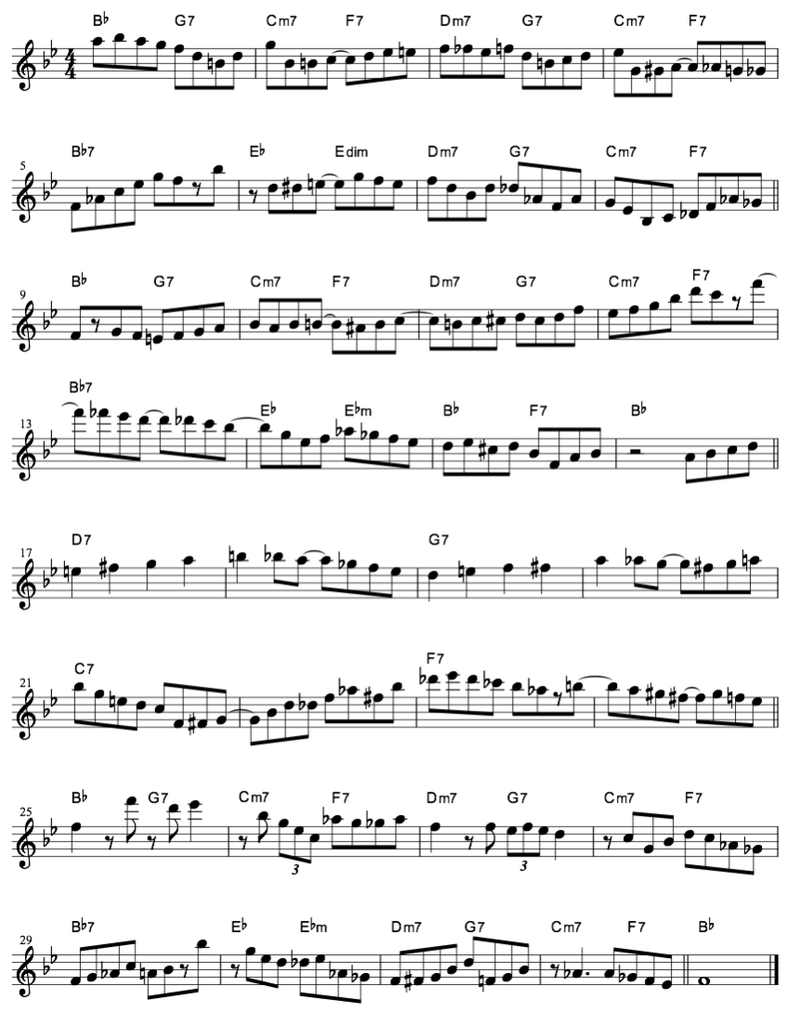

Arppegio Ex 7 in F Diatonic & Secondary Dominant

ダイアトニックは1の指スタート

セカンダリー・ドミナントは2の指スタート

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Arppegio Ex 8 in F Diatonic & Secondary Dominant

ダイアトニックは1の指スタート

セカンダリー・ドミナントは2の指スタート

ここまで来られた方はお解りになると思いますが、この世にあるコード進行の7割強?はダイアトニックとセカンダリー・ドミナントで出来ています。

あなたが好きなあの曲この曲そんな曲のコード進行を見てください。

そして、それらのコード進行を使って自分のエクササイズを作ってみてください。

上記のエクササイズはメジャー・スケールのダイアトニック・エクササイズですがその他のスケール(ナチュラル・マイナー、メロディック・マイナー、ハーモニック・マイナー、ハーモニック・メジャー)を使ったエクササイズもDIYしてみてくださいね。

それでは練習頑張ってください〜

私の教則本も覗いて行ってくださいね〜