古典文法の問題は、

わかってるつもりのものほど、

出題されたとき、間違いやすいんです。

では、今回の「源氏物語」のなかで、

よく出題される「なり」の出題☆

一気に行ってみましょう!!

ε=ε=ε= ヾ(*~▽~)ノ

↓今回の源氏物語↓

ーーーーーーーーーーーーーー

「…この心もとなきも、疑ひ添ふべければ、いづれとつひに思ひ定めずなりぬるこそ。…」

イラスト訳はこちら→

ーーーーーーーーーーーーーー

【源氏物語~これまでのあらすじ】

桐壺帝の御子である光源氏は、臣下に降格してからも継母である藤壺宮を忘れられないでいました。五月雨が続くある夜、宮中の宿直所で、光源氏は義兄で親友の頭中将と、女性論の話になり、そこに友人の左馬頭、藤式部丞が加わって、さらに話は盛り上がります(雨夜の品定め)。苦悩も嫉妬も隠したまま、蒸発してしまった頼りない常夏の女は、左馬頭の女性体験談と通ずるものがあります。

いづれとつひに思ひ定めず①なりぬるこそ。

傍線部①「なり」と同じ用法のものを、次の中から選べ。

1.かの雪の朝の御面影なるものから、なほけしき異にて気高う…

2.都へと思ふをものの悲しきは帰らぬ人のあればなりけり

3.仕うまつる人の中に心たしかなるを選びて…

4.深くとり置きたまふべかめれば、二の町の心安きなるべし。

5.暁方になるままに、おびたたしう吹きまさりたる風の紛れ…

ーーーーーーーーーーーーーーー

・~ずなりけり

・~ずなりにけり

・~ずなりぬ

などのように、

「ず」+「なり」というつながりになった場合、

この「なり」は、

ラ行四段活用動詞「なる」の連用形

と決まっています。

(°∀°)b

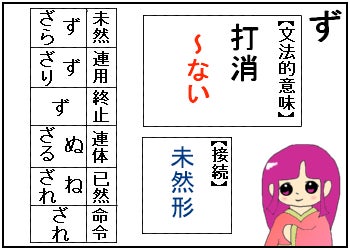

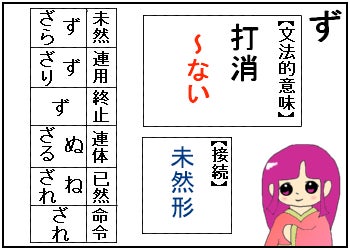

したがって、直前の「ず」は、

動詞(用言)の前についているので、

打消の助動詞「ず」の連用形です。

なので、「~ずなり~」の訳出は、

・~ずなりけり

…~なくなった

・~ずなりにけり

…~なくなってしまった

・~ずなりぬ

…~なくなってしまう

このように、「なくなる」となります。

え~でも、「ず」が終止形ともとらえられるんじゃないのぉ?

え~でも、「ず」が終止形ともとらえられるんじゃないのぉ?

たしかに、

直前につく語が終止形の場合、

「なり」は、伝聞・推定の助動詞となりますよね。

∑(゚Д゚)

実は、この「~ずなり」の「ず」は、

絶対に終止形ではないという理由があります!

(`・д´・ ;)

この、「ず」のような2つの活用がある場合、

たとえば、

形容詞の

「く・から」「く・かり」「し」「き・かる」「けれ」「かれ」

とか、

助動詞「べし」の、

「べく・べから」「べく・べかり」「べし」「べき・べかる」「べけれ」

とか、

たとえ、終止形がラ変型「~り」になっていなくても、

ラ変型の活用語として分類されます。

Σ(=°ω°=;ノ)ノ

…ということは、

「ず」が、伝聞・推定の助動詞「なり」に接続する場合、

「ず+なり」ではなく、

必ず「ざる+なり」としなければならないんです。

(-_\)(/_-)三( ゚Д゚)

なので、「ず+なり」というつながりになっている場合は、

絶対に、「なり」は動詞となります。

(ノ´▽`)ノ

このように、見分けにくい部分も、接続などにヒントを得て、完璧に分かるようにしておくことが、決して間違えない国語力につながるのです!

(*^m^*)

正解は…5

ご意見・ご指摘等があれば、コメントお願いします。

では次回の講釈もおたのしみに☆

(o^-')b

ーーーーーーーーーーーーーーー

今回のイラスト訳はこちら⇒

あいでした