私の防災・その385 「防災とボランティア週間」ボランティアに行くなら

出来るだけ多くの方に考えていただきたいので、しばらくの間記事の先頭に張り付けておきます![]()

ついでにこっちも![]()

今日から「防災とボランティア週間」が始まりました。

29年前の1月17日の朝に発生した阪神・淡路大震災とその復旧・復興に多くの人がボランティアで尽力したことがきっかけで1月15日~21日の一週間を「防災とボランティア週間」震災を起きた1月17日を「防災とボランティアの日」に制定されました。

9月の防災の日と共に防災イベントも多い時期ですし、ご自身の防災の見直しとボランティア活動について考えるきっかけにしませんか。

今回の能登半島地震では道路をはじめとして現地へのアクセスその他状況が悪すぎて個人ボランティアに来るのは避けるように呼び掛けられました。

迂闊に個人で動くとたとえそれが善意から来る行動であっても、かえって害になることもあるのですね。

先日上げた記事です。

実際に現地に「行ってしまった」方の体験談が紹介されています![]()

ボランティアにも必要とされる時期、行くべき時期があるのだと言うことが良くわかります。

ボランティアに行くなら

現地の状況をしっかり確認して

自分が役に立てる場所に

被災地に負担をかけない下準備をして

出かけてくださいね。

政府広報オンラインより。

ボランティア活動の準備から現地での活動について等基礎知識が得られます![]()

NHK NEWS WEBより。

水害ボランティアを例に上げていますが、基本的なことは共通していますので参考になります。

帰宅後の自分自身のケアも大事ですね![]()

自分達に出来る「最善の」ボランティアについて考えてみませんか。

本来ならこの「防災とボランティア週間」は災害用伝言ダイヤルのお試し体験が出来る時期なのですが、現在は能登半島地震を受けて実際に提供中ですのでお試しは出来ません。

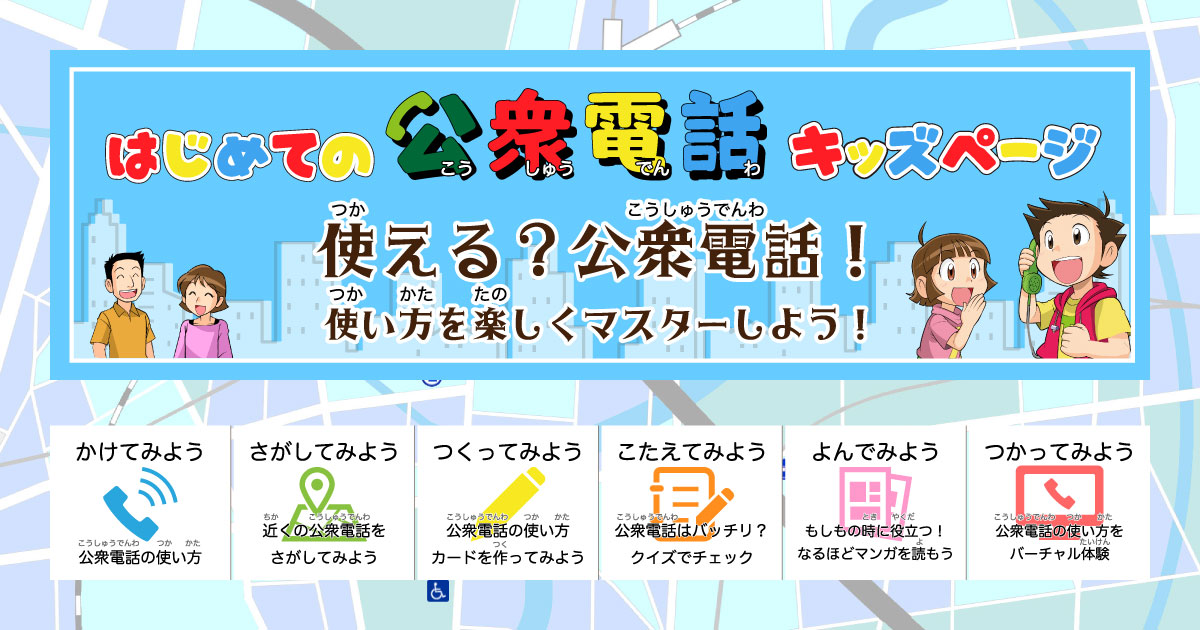

こちらで災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(web171)の使い方を映像で見ることも出来ますので、この機会に是非ご家族でご確認を![]()

災害用伝言ダイヤルの使い方もわかりやすく載っています

小さいお子さんには今度発売される雑誌の付録がお勧め