気付けば1年以上ぶりの更新になっていた。

毎年思うことだが、仕事も私生活も慌ただしくて余裕がなく、それでいてブログを始めたきっかけである「アウトプットしたい」という欲求は、幸か不幸か仕事によって満たされていたためにブログの記事を書こうという気持ちにならなかったからだ。

それでも、月村了衛氏の小説『普通の底』を読んだことで、久しぶりに書きたいと思ってこの記事を書いている。

『普通の底』の前に、同じく月村氏の『地上の楽園』に触れておきたい。

月村作品に通底する要素については過去にも度々取り上げたが、その中で取り上げ切れていなかった要素こそ、『地上の楽園』の本筋である。

それは「周囲に期待されていた人材が、たった一瞬、たった一つのミスによって手の平を返したように奈落の底に落とされる」という展開だ。

『地上の楽園』の時代設定は戦後間もなくだが、現代社会を舞台に同じ展開が繰り広げられるのが『普通の底』である。

本作『普通の底』では、受験や就職に失敗した人物の手記を通じて、学校における同調圧力やいじめ、青少年への性的搾取、ブラック企業やパワハラ、構造的な経済格差と貧困、その帰結としての闇バイト等、現代社会が抱える課題に巻き込まれていく様子がこれでもかとばかりに描かれている。

率直に言って、筆者自身はいずれの課題についても幸運なことに直接的且つ深刻な被害者になったことはない。

にも関わらず、とてもではないが他人事とは思えない。

いじめられたことこそないが、学校における同調圧力が生む居心地の悪さは常に感じていたし、社会人になってからはパワハラまがいの上司にも度々遭遇した。

幸運だったのは、筆者にはそれに抵抗し得る体力と反骨精神、そして周囲のサポートがあったことだ。

では、何に一番共感したかと言えば、「貧困」である。

繰り返しになるが、筆者自身は今現在、深刻な貧困に直面している訳ではない。

しかし、貧困がじわじわと忍び寄ってくる気配を感じている。

訳あって約10年ぶりに神奈川県の地元で暮らすようになったことがきっかけだ。

地元の魅力、暮らしやすさは身をもって知っていたつもりだった。

しかし約10年ぶりに住んでみると少し様子が違うことに気付く。

恐らくはコロナを契機に、かつて行きつけだった個人経営のレストランは軒並み閉業していた。

その跡地には今、チェーンのスーパーやファストフードが入っている。

テナントが入っていない物件すらある。

大型のドラッグストアやコンビニ、パチンコ店やカラオケが立ち並ぶ街になっている。

何のことはない。

日本全体が貧しくなって、かつて愛した地元も全国のどこにでもあるような郊外都市の一つになろうとしているのだ。

首都圏であるにも関わらず、だ。

都内での暮らしや勤務が長くなってきたために余計に気になるのかもしれないが。

思い起こせば、2025年に埼玉県八潮市で起こり、死者まで出るという痛ましい結果を招いた道路陥没も他人事ではなかった。

行政による基幹インフラの維持すらままならなくなり、文字通り社会の底が抜けた出来事。

実は筆者の家の最寄り駅から二つ先の駅でも、規模こそ違えど同様の事故が起こっている。

引っ越しを考えたこともあるが、現在と同じ家賃で都心に住もうと思うと、部屋の数や広さが半減するため二の足を踏んでいる。

仕事が忙しくて自炊をしたり好きなお店で食事をゆっくり楽しんだりする時間がなく、文句を言いながらファストフードやデリバリーを掻っ込むことも多い。

生きることには困っていないが、生きる上での選択肢が少しずつ減っていく。

貧困とは、このように気付かないうちにじわじわと忍び寄ってくるようだ。

行動を起こさない限りは。

あくまで肌感覚だが、電車の中で足を組んで座っている人が増えている気がする。

当然通行の妨げになっているので腹は立つが、同時に「この人たちはこうでもしないとやっていられないのだろう」と思ってしまう。

つまり社会に対するせめてもの抵抗ということだ。

当人に聞いた訳ではないので、本心はわからない。

すべて勝手な想像だ。

でも、一つだけ確かなことがある。

社会への抵抗をしたいのであれば、その舞台は電車内ではないということだ。

今の社会のあり方によって得をし、現状を維持したいと考えている人々、つまり抵抗するべき相手は、きっと移動に電車を使っていないからだ。

民主主義の社会では、誰もが社会を作る当事者だ。

辛くても、人のせいにしているだけではいけない。

明日は、衆議院議員選挙の投票日だ。

- 前ページ

- 次ページ

2024年は、何と言っても『ベイビーわるきゅーれ』の年だった。

仕事も私生活も慌ただしく、コンテンツに触れる機会が以前より減った中ではあるが、『ベイビーわるきゅーれ』の作品群が2024年に最も楽しんだコンテンツだ。

9月に公開された映画の『ナイスデイズ』、翌月に公開されたドキュメンタリー、それと前後してドラマ放映された『エブリデイ!』。

ドキュメンタリーを観て遅ればせながら知ったことだが、『ベイビーわるきゅーれ』のシリーズは『ある用務員』という映画から派生して生まれたようだ。

他でもなく、筆者が阪元裕吾監督の作品のファンになったきっかけである、2021年の作品だ。

『ある用務員』のパンフレットの中で、坂本監督は以下のように語っていた。

「映画の学校に通っていたころ、プロデュースの授業で『君たちのオリジナル企画はもう映画業界には必要ない』といわれました。

それでもオリジナルの企画を書くことはやめませんでした。」

この矜持を貫き通し、2024年の作品群でも阪元監督をはじめ作り手達が「オリジナル且つ日本ならではのアクション作品を作る」ということに挑み続け、そして長年のチームワークによって着実に進化していること、作品内のキャラクターも年月を経て成長していることを突き付けられ、どれも観ている間中ずっと涙が止まらなかった。

ところで、2021年に『ある用務員』を観た際に思い起こした映画がいくつかある。

そのうちの一つが『カメラを止めるな!』(2017年公開)だ。

いずれも、決して有名ではない作り手がオリジナルの作品を監督・脚本した作品で、社会現象になる兆しを感じさせ、後に実際に社会現象になった。

同じことが2024年にも起こっている。

『侍タイムスリッパー』の大ヒットだ。

同作は制作費2600万円の自主映画で、 8月に池袋シネマ・ロサで単館公開され、口コミで評判が広がり、全国100館以上で公開されることになった。

『カメラを止めるな!』もまた、池袋シネマ・ロサを含む2館で公開され、その後全国に広がった作品だ。

製作費300万で破格の低予算だったが、『侍タイムスリッパー』は時代劇のためセット等で費用がかかっているとはいえ、それにしても映画としては破格の低予算である。

『侍タイムスリッパー』は映画に関する映画である。

ストーリーとしては、主人公である幕末の侍が時代劇撮影所にタイムスリップし、「斬られ役」として活躍するというコメディだ。

主人公は斬られ役としての活躍によって重要な役を任されることになるのだが、それを見て第三者が言うセリフが、本作が体現している哲学を物語る。

「頑張っていれば誰かが見ていてくれる、って言うけど、あれは本当だね」

それはすべてのクリエイター、更にはすべての職業人の背中を押してくれる作品であった。

筆者が2017年に『カメラを止めるな!』を劇場で鑑賞した際は口コミを広める側だったが、『侍タイムスリッパー』については口コミで知った側だった。

それ自体が、筆者の仕事や人生のフェーズの変化を物語っており、寂しいやら嬉しいやら複雑な気持ちになる。

ちなみに、鑑賞者の間でも意見が別れる終盤の展開に関しては、阪元作品を愛する身としては「映画における”リアルな”アクションとは何か」という点で異議を唱えたい気持ちではある。

2024年は、日本のコンテンツに関して様々なニュースがあった。

一例を挙げれば、アカデミー賞では『ゴジラ-1.0』や『君たちはどう生きるか』が受賞し、筆者が敬愛する真田広之氏が主演したドラマ『SHOGUN 将軍』はエミー賞を受賞した。

いずれも華々しいニュースだが、そのような華々しいニュースの陰には『侍タイムスリッパー』の大ヒットのように、影に隠れた沢山のニュースがある。

更に言えば、ニュースにすらならなかった無数のクリエイター達がいる。

そんなクリエイターの存在があればこそ、素晴らしいコンテンツが世に届けられ、私達の人生が豊かになる。

クリエイターに、心からの賛辞と感謝を送りたい。

さて、年が明けて2025年、劇場で最初に鑑賞したのは入江悠監督の『室町無頼』、香港映画の『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』と、いずれもアクション映画だ。

20代の頃のように平日に観ることができなくなったため、週末に連続で鑑賞した。

『室町無頼』では『侍タイムスリッパー』と同じく清家一斗氏が殺陣を監修している。

また『トワイライト・ウォリアーズ!九龍城砦』では直近3年で筆者にとっての「新年一発目映画」である『レイジング・ファイア』(2022年)、『シャクラ』(2024年)と同様に谷垣健治氏がアクション監督を務めている。

いずれもアクション作品としては素晴らしい。

ただ、筆者の好みである「キメ」(歌舞伎等の伝統芸能における「見栄」のようなものだと思っている)という点で、『トワイライト・ウォリアーズ!九龍城砦』が圧倒的に充実していた。

更に、『トワイライト・ウォリアーズ!九龍城砦』では新旧の香港アクション映画スターが勢揃いし、さながらOBも参加する新年会の様相を呈していた。

数多く登場するキャラクターを「戦い方」で差別化してみせる谷垣健治氏の手腕も見事だ。

人間、生きていれば色々なことがある。

それでも、何はともあれ新年くらいはおめでたい気持で迎えたいものである。

おめでたい気持ちになるに当たり、アクション映画は格好の材料を与えてくれる。

2026年もめでたく迎えられたらと思う。

久しぶりに小説を読んだ。

タイトルにある『死んだ山田と教室』だ。

男子高校を舞台とした作品で、クラスの人気者で中心人物だった「山田」が交通事故で亡くなり、教室のスピーカーに憑依した「声だけの存在」として級友達の前に現れるという話。

あらすじを読んだだけで、映画『くれなずめ』や『佐々木、イン、マイマイン』が好きだった筆者には刺さるだろうと思ったし、案の定刺さった。

作品は全10話の短編で成り立っている。

最初の1~2話こそ、山田の死に打ちひしがれていた級友達は皆、たとえ声だけであっても再び山田に会えたことを喜び、クラスの席替えがどうだの日焼けしないとバイトの面接に受からないだのと男子高校生ならではの下らない話で盛り上がる。

それが次第に変わっていく。

死んだ後も山田が成仏していないことについて、「どんな形であれ山田と話せて嬉しい」という考え方もあれば、「きちんと成仏させるべきだ」「ただなんとなく気まずい」と色々な考え方がある。

また、山田が周囲や自分自身に対してついていた嘘も次第に明らかになる。

進級、卒業、就職と様々なライフイベントを経る中で考え方の違いは広がり、かつての級友達は一人また一人と山田のいる教室から徐々に遠ざかっていく。

「死」とは時間が止まること。

否が応でも時間が流れ続ける級友達と山田との間に距離ができるのは必定だ。

非常に身につまされる話である。

筆者自身、山田の級友達にとっての教室のように、足が遠のいてしまった場所が沢山あるのだ。

かつては週に2~3回行って何本もの作品を鑑賞していた映画館には、もう3か月ほど行っていない。

大好きだった小説をほとんど読まなくなり、図書館に行く回数も減った。

毎週聴いていたラジオも一切聴かなくなった。

護身術・武術の道場も休会した。

友人のコミュニティとも距離を置くようになった。

飽きたとか、熱意を失った訳ではないし、それぞれ理由がない訳ではない。

新しい仕事が忙しく平日は趣味に費やす時間がない上に、2年前に借り始めた市民農園に熱中し始めたことが大きい。

休日は暗い映画館でじっと座っているよりも、太陽の下で身体を動かしながら土をいじること、野菜作りや収穫した野菜を使った料理、延いては家事全般が楽しいと思うようになったのだ。

また、元々関心のある領域で仕事をしているため、業務時間外に手に取る本が小説ではなく、自然と仕事関係の本にシフトした。

仕事に関係する本であれば会社の経費で買えるので、図書館には行く必要がなくなった。

身体を動かしたい欲求は道場ではなく市民農園で満たされる。

このような生活の中で「人間関係は単に自分を疲れさせるだけだ」と思うに至り、自然と人を遠ざけるようになった。

しかし、これらのことはいずれも表層的な理由に過ぎない。

様々な理由を付けて会いに来なくなった級友に対し、山田が「一回も来れないほど忙しい?」と思ったのと同様、それだけですべてを説明できる理由ではない。

本質的な理由は「変わりゆくのが人生だから」という一言に尽きる。

高校生であろうとなかろうと、人は生きている限り変わり続けるのだ。

かつて大切にしていた「居場所」から足が遠のいたことをネガティブな変化だとは決して思わない。

その結果、教室に一人残された山田のようにたとえ誰かを孤独にしたとしても、自分にとっての「山田」に胸を張れる人生を歩み続けたい。

月村了衛氏の新作小説『半暮刻』を読んだ。

以下、出版社の公式サイトよりあらすじを引用する。

「児童養護施設で育った元不良の翔太は先輩の誘いで「カタラ」という会員制バーの従業員になる。

ここは言葉巧みに女性を騙し惚れさせ、金を使わせて借金まみれにしたのち、風俗に落とすことが目的の半グレが経営する店だった。

〈マニュアル〉に沿って女たちを騙していく翔太に有名私大に通いながら〈学び〉のためにカタラで働く海斗が声をかける。

「俺たち一緒にやらないか……」。

二人の若者を通した日本社会の歪み、そして「本当の悪とは」を描く社会派小説。」

本作において、後半以降は翔太と海斗のカタラ卒業後の人生の物語だ。

スケープゴートの如く逮捕され、実刑を食らった挙句にヤクザにならざるを得なかった翔太。

大手広告代理店に入社し、一大プロジェクトを任されるエース社員となった海斗。

この二人を通じて日本社会の格差や分断、闇がこれでもかとばかりに描かれる。

海斗が任された一大プロジェクトとは、「東京ワールドシティ・フェスティバル」、通称「新都市博」の事務局だ。

架空のイベントだが、広告代理店の社員として海斗が行う汚職や贈収賄の顛末は、実際の東京オリンピック2020を彷彿とさせる。

また、社内ではパワハラ、セクハラも当たり前で、その結果社員が自殺する様子は電通で実際に起こった事件も思い起こさせる。

1964年の東京オリンピックを題材とした『悪の五輪』と同様、新都市博を巡る汚職は酷いものだ。

しかし、海斗は犯罪を犯罪とも思っていないばかりか、むしろ肯定している。

「学び」「向上心」「自己研鑽」といった美名の下に。

かつての友であった翔太は、本作の最後で海斗のことを断罪する。

海斗がしていることは「邪悪」である、と。

翔太は自分の家族を護ることで、海斗と共に重ねた自身の罪と向き合い続ける、と。

そんな翔太に対し、海斗はうろたえるでも憤るでもなく、「だからあいつは中卒の底辺なのだ」と心の中で一蹴する。

この海斗に、図らずも共感してしまった。

もちろん、海斗が行った鬼畜のような所業に対してではない。

かつての友を蔑むことでしか留飲を下げることができない、その心情に対してだ。

というのもここ最近、筆者自身、かつての友人との価値観の違いを感じることが多くあるのだ。

中学時代からの付き合いの友人と久々に飲んだ際にはまったく思いもよらぬことが原因で仲違いし、互いを尊敬していたはずの元同僚と飲めば数年前と中身の変わらない愚痴を聞かされて辟易する、といった具合だ。

どれだけ会っていない期間があろうとも、会った瞬間に昔の関係性に戻ることができたはずだったのだが。

仕方ないことだと思う。

社会人になって10年以上、違う環境に身を置き続けているのだ。

培われる価値観は当然違う。

元同僚は社会人になってからの付き合いだが、同じ会社で働き続けている彼と、幸運にも転職によってキャリアアップを繰り返すことができている筆者との乖離もまた当然だ。

なにも筆者だけが成長していると思っている訳ではない。

友人達もそれぞれの場で頑張っているのだろうし、それぞれの成長をしているのだろう。

ただ、長く付き合ってきた友人、仕事について熱く語り合った元同僚と話が合わなくなっていくのは、堪えがたいほど寂しいものだ。

この寂しさに堪える方法を筆者は一つしか知らない。

彼等とは「もう住む世界が違う」という言葉を自分に言い聞かせることだ。

以前であれば唾棄するほど嫌いであった言葉を口にしてしまう、しかも最も親しかった友に対してそんなことを思ってしまう自分自身への失望という、別の重荷を背負うことにはなるのだが。

『半暮刻』における海斗の心情も同じだったのではないだろうか。

その証拠というべきか、海斗は翔太の家庭の様子を一瞬想像している。

台所で湯気を上げる鍋。ベビーベッドで眠る愛娘。

どちらも、汚職に血道を上げる海斗には手に入れることのできなかった幸福だ。

そんな幸福を掴んだ翔太を海斗は心の底で妬んでおり、その嫉妬心を収めるには翔太を蔑むしかなかったのだ。

『欺す衆生』の主人公の詐欺師もまた、自身の社会的ランクが上がったことで、自らを詐欺の世界に導いた「盟友」のような相手のことを完全に忘れてしまう。

他人を、自身を騙し続けた人間の末路だ。

『欺す衆生』が出版されたのは2019年で、読んだのもその頃だと思うが、当時は感じなかった共感を海斗に対して感じるのは、自分が年を取ったということか。

大人の階段を登るというのは、どうやら楽しいことばかりではないらしい。

前の記事で、『アクアマン/失われた王国』にMCUやスター・ウォーズを彷彿とさせるシーンが多く、それ故にディズニーへの「ラブレターでしかない」という表現を使った。

同じ話を映画好きの知人としていたところ、「ジェームズ・ガンがDCに移籍した当然の結果では?」と指摘された。

確かに、マーベル・スタジオで『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』を製作したジェームズ・ガンは現在DCスタジオの共同経営者だ。

監督としてはDCで『ザ・スーサイド・スクワッド”極”悪党、集結』を製作している。

本作は『ガーディアンズ』と同様、「寄せ集めの負け犬集団がなけなしの正義感の下に連帯し、巨悪に打ち勝つ」というジェームズ・ガンらしいヒーロー作品に仕上がっている。

一方で『アクアマン』においては、上記のような「ジェームズ・ガンらしさ」が発揮されている訳ではない。

ジェームズ・ガンが関与すらしていないMCU作品の色々な要素がちりばめられているだけであり、その意味で「ラブレターでしかない」という表現は間違ってはいないと思っている。

また、ディズニー側からのジェームズ・ガンへのラブレターも同様に存在するように思う。

ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年記念作品として2023年に上映されたアニメ映画『ウィッシュ』だ。

本作には『ザ・スーサイド・スクワッド』における「ジェームズ・ガンらしさ」を象徴する「ドブネズミの大群が巨大なモンスターをやっつける」シーンに酷似したシーンがある。

ディズニー傘下であるマーベル・スタジオを去ったジェームズ・ガンへの餞別だと想像すると感慨深く、その意趣返しとして『アクアマン』の各シーンがあると考えるとたまらなく愛おしく思える。

あくまで想像に過ぎないが。

さて、ジェームズ・ガンの作家性やマーベルからDCへの移籍にまつわるエピソードは別の記事でも取り上げた『町山智浩のアメリカスーパーヒーロー映画徹底解剖』に詳しい。

そして本書にはこう書かれている。

「スーパーヒーロー映画は、商業主義の子供だましと言われることもあります。

たしかにそういう映画もありますが、ライアン・レイノルズやジェームズ・ガン(中略)のような映画作家たちは、スーパーヒーローという題材を自分個人の問題に引きつけて、そこから世界の現実をえぐります。

そして、その映画を観た人々は人生のなかで選択に迷った時にこう思うでしょう。

『ヒーローだったら、どっちを選ぶ?』

実はアメリカン・コミックの名作の多くがそうであり、日本のマンガやアニメ、特撮もまたそうでした。人々の心をつかむ作品は特に。」

「日本のマンガやアニメ、特撮もまたそうでした」とあるが、それを持ち出すまでもなく「ヒーローの本質」について提示し続けているのが、東映特撮ヒーローシリーズにおける重鎮、脚本家である井上敏樹氏だろう。

井上敏樹作品には、ヒーローを相対化させる存在が度々登場する。

「ヒーローよりハイスペックだが生意気な後輩」的なキャラクターだ。

『仮面ライダー555』の氷川誠(G3-X)に対する北條透(V-1)、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』におけるドンドラゴクウ/ドントラボルト、劇場版『仮面ライダー剣 MISSING ACE』における新世代ライダー達、いずれもこれに該当する。

本題からは逸れるが、劇場版『仮面ライダー剣 MISSING ACE』について、公式(東映ビデオ株式会社)のHPで「TVシリーズ終了4年後のストーリー」「TVシリーズの最終回から始まる、全く新しいストーリー!」と位置付けられていることにどうしても違和感がある。

TVシリーズの『仮面ライダー剣』では、主人公の剣崎=仮面ライダー剣は敵である「アンデッド」を次々と封印するが、最後のアンデッドであり世界を滅ぼす可能性を秘めた「ジョーカー」をどうしても封印できないでいる(本作ではトランプの絵柄や数字が重要な意味を持っている)。

ジョーカーの正体が仮面ライダーカリスであり、更にその正体は剣崎の盟友、相川始(ハジメ)でもあるからだ。

このようにヒーロー側が容易に敵側にもなり得る、逆もまた然りという要素も井上作品に共通する要素である。

剣崎は、特異な体質を利用して自らもジョーカーになる道を選択する。

2体のジョーカーが存在することによる均衡状態を作り出し、それによって世界の滅亡を回避するためだ。

ただし、副作用もある。

剣崎とハジメは二度と戦ってはならず、それ故に剣崎が人間社会を去る必要があるのだ。

それでも尚、剣崎は友であるハジメのために笑顔で去っていく。

この切なさこそが本作の最後にして最大の見どころだ。

ところが、劇場版では冒頭で剣崎がハジメをあっさり封印するところから始まる。

それは単にTVシリーズで起こっている出来事と違うというだけでなく、剣崎の選択や価値観がまるっきり異なることを意味する。

その意味で、劇場版は4年後の世界を描いているにしても『仮面ライダー555 パラダイス・ロスト』と同様、TVシリーズとは異なるアナザーワールドだと思っている。

実際、小説版はTVシリーズの300年後の世界を描く後日談であり、平成ライダーシリーズの集大成であり過去のライダーがほぼ総出演した『仮面ライダージオウ』はハジメが封印されなかった世界線で作られており、しかもそのことが作品上で重要な意味を持つ。

つまり、劇場版だけが他の何とも繋がっていない=正史ではないのである。

面白いことに変わりないのだけれど。

本題に戻るが、「ヒーローよりハイスペックだが生意気な後輩」は、1991年に放映開始した『鳥人戦隊ジェットマン』に既に現れている。

第40~41話に登場したネオジェットマンが正にそうだ。

ジェットマンがリーダーの竜以外、アウトローや農家、女子高生にお嬢様といった正規の訓練を受けていない素人であるのに対し、ネオジェットマンはエリート集団である。

ジェットマンが苦戦した敵でさえもあっさり退治してしまう戦闘能力を持っている。

エリート意識を隠そうともしない鼻持ちならないネオジェットマン。

だが、危機に陥った際には、落第者とされ変身能力すら奪われた生身のジェットマンに救われたことで、自らの狭量な考えを改める。

そしてネオジェットマンの変身エネルギーをジェットマンに与える。

その際のセリフが「ヒーローとは何か」ということを端的に示している。

「俺達は力だけにこだわり、人を愛し、平和を愛する心を忘れていた。俺達は戦士としての力を失うが、君達は真のジェットマンだ」

そう、ヒーローをヒーローたらしめるものは戦闘能力や変身能力ではない。

人と平和を愛する心、そして危機を前にしても決して諦めない強い意志なのだ。

他の作品でも「生意気な後輩」達にはこの気質が欠けている。

変身とは「どう生きるか」という意志の表示である。

『仮面ライダー555』シリーズにおける敵である「オルフェノク」は人類の進化系であり、人類を殺す本能を持っている。

一方で、オルフェノクでありながら仮面ライダーと同じ側に立って人類のために戦う者も存在する。

スネークオルフェノクに変身する海堂直也がそうだ。

海堂は最終話で人類を滅ぼし得る存在であるオルフェノクの王と戦う際、「変身!」と叫んでスネークオルフェノクになる。

この掛け声はそれまで仮面ライダーの専売特許だった。

人類を守るために戦うからこそ、オルフェノクも種族の差を超えてヒーローになる瞬間だ。

個人の幸福か、人類の存続か。

『町山智浩のアメリカスーパーヒーロー映画徹底解剖』で述べられている通り、ヒーローは常に究極の選択を迫られる。

常人であればどちらかを取ることでどちらかを捨てなければならない。

どちらも守ろうとするからこそヒーローなのだ。

そして、どちらか一方しか守れない場合、世界を守るために孤独を選ぶ剣崎やオルフェノクでありながらオルフェノクの王に立ち向かう海堂のように、迷わず個人の幸福を犠牲にすることができるのがヒーローだ。

剣崎や海堂と同じくヒーローの本質を地で行っているのが氷川誠だろう。

正義感の強い警察官である氷川は、特殊強化服を着用することで仮面ライダーG3-Xに変身する。

つまり、生まれ持った才能で変身する訳でもなければ、神のような上位存在に選ばれて変身する訳でもない、等身大の人間だ。

それどころか真面目過ぎて融通が利かず、不器用な人間でもある。

劇場版『仮面ライダーアギト PROJECT G4』において、氷川はコンプレックスに苛まれる。

仮面ライダーアギトに変身する津上翔一は明るく無邪気な性格で、「生を無条件で肯定する」強さを持っている。

G3-Xの上位互換システムであるG4を扱う水城史朗は、自らの悲惨な経験から生への執着を捨て「死を背負って戦う」覚悟がある。

氷川はそのどちらに徹することもできず「中途半端」と自認する。

しかし、そこで彼の歩みが止まる訳ではない。

中途半端でも「生きることを素晴らしいと思いたい」と言う。

暴走するG4を止めるため氷川は戦うが、圧倒的な戦力差によってマスクが半壊するほどのダメージを負う。

そこで指揮官である小沢澄子は「G3-Xとしてではなく、氷川誠として戦いなさい」と指示する。

半壊したマスクを脱ぎ捨てる氷川。

G3-Xから氷川誠に「変身」する瞬間だ。

TVシリーズの最終回で彼は堂々と言い放つ。

「ただの人間だ!」

ヒーローに変身することは「どう生きるか」という問題であり、変身ベルトや特殊強化服がなくてもできることだ。

必要なのは強い覚悟だけだ。

漫画『僕のヒーローアカデミア』における圧倒的ヒーロー・オールマイトは言う。

「怖い時、不安な時こそ笑っちまって臨むんだ」

また、桂正和氏の漫画『ZETMAN』において、主人公のジンは幼少期にある警察官に言われた言葉を胸に生きている。

「辛い時こそ顔を上げてるんだ。地べたに希望は転がってねぇぞ」

私達はただの人間だ。

それで結構ではないか。

人間として堂々と胸を張り、困難を前にしても顔を上げ、そして笑って生きようとすることは充分に強いのだから。

日本の特撮や漫画(アニメ)はそれを教えてくれる。

なかなかどうして、日本にもアメリカにも素晴らしいヒーローがいるものだ。

前の記事を書いているうちに思い出したので、教育に関するドキュメンタリー作品について書こうと思う。

1作目はタラ・ウェストーバー氏の回顧録『エデュケーション-大学は私の人生を変えたー』。

ウェストーバー氏はアイダホの山奥に住む一家で生を受ける。

両親はサバイバリスト・陰謀論者・モルモン教原理主義者で、子どもの頃のウェストーバー氏は学校にも病院にも行かせてもらえなかった。

やがて自らの将来と家族のあり方に疑問を感じ、独学でケンブリッジ大学に進学、歴史学で博士号を取得するに至る。

家庭での出来事は壮絶で筆舌に尽くしがたい。

日本に生まれ育ち当たり前のように大学まで行った筆者には想像すら及ばないことばかりだが、それでも尚「教育は何のためにあるのか」を痛烈に突き付けてくる。

親でも他の誰かでもなく自分の目で世界を見て、自分で物語を紡ぐためなのだと。

過酷な環境の中で「教育を求める側」の話が本作なら、「教育を与える側」の情熱を描いたのがドキュメンタリー映画『世界のはしっこ、ちいさな教室』だ。

識字率アップが「国家の使命」であるブルキナファソ(アフリカの一国)の村の新人教師であり2児の母でもあるサンドリーヌ、ボートで生徒達を迎えに行ってそのまま船上で勉強を教えるバングラデシュのタスリマ、シベリアの雪原にテントを設置して遊牧民族の子ども達を相手に教えるスヴェトラーナ。

3人の女性教師がタイトル通り世界のはしっこのちいさな教室で奮闘する姿を追っている。

タリスマに関するとある場面が非常に印象的だ。

授業中、女子生徒の母親が学校であるボートに押しかけ、女子生徒の姉の婚約者への挨拶のために授業を抜けさせようとする。

「一瞬挨拶をするだけだから」と主張する母親に対し、タリスマは女子生徒が授業を抜けることを頑なに拒否する。

彼女達の住む地域では、子どもは親の言う通りに生きるのが当然とされている。

女子であれば家のためにたとえ10代であっても結婚するのが伝統だ。

女子生徒も既にお見合いのような席を設けられていて、早く結婚するように強いられている。

進学なんてもってのほかだ。

だからこそ、フェミニストであるタリスマは引き下がらないのだ。

授業を抜ける抜けないというのは30分間の学習遅れを巡る争いではなく、「伝統」「家族」と「可能性」「権利」「個人」という価値観のせめぎ合いとして捉えているのだ。

信念と勇気、そして知性のある素晴らしい教育者である。

この女子生徒はタリスマの下で勉強を続け、やがて進学を果たす。

日本社会に生きる大人として、未来を担う子ども達のためにいい教育を作りたいと思いを新たにさせられる。

学校を舞台にしたエンタメ作品は多い。

一方で、題材の多くは部活や恋愛で、教育や教育を取り巻く業界を題材にした作品は意外にも少ない。

本記事では、そんな作品の中でも教育業界で働いていた時に少なからぬ影響を受けた、または教育理念として共感する小説について扱う。

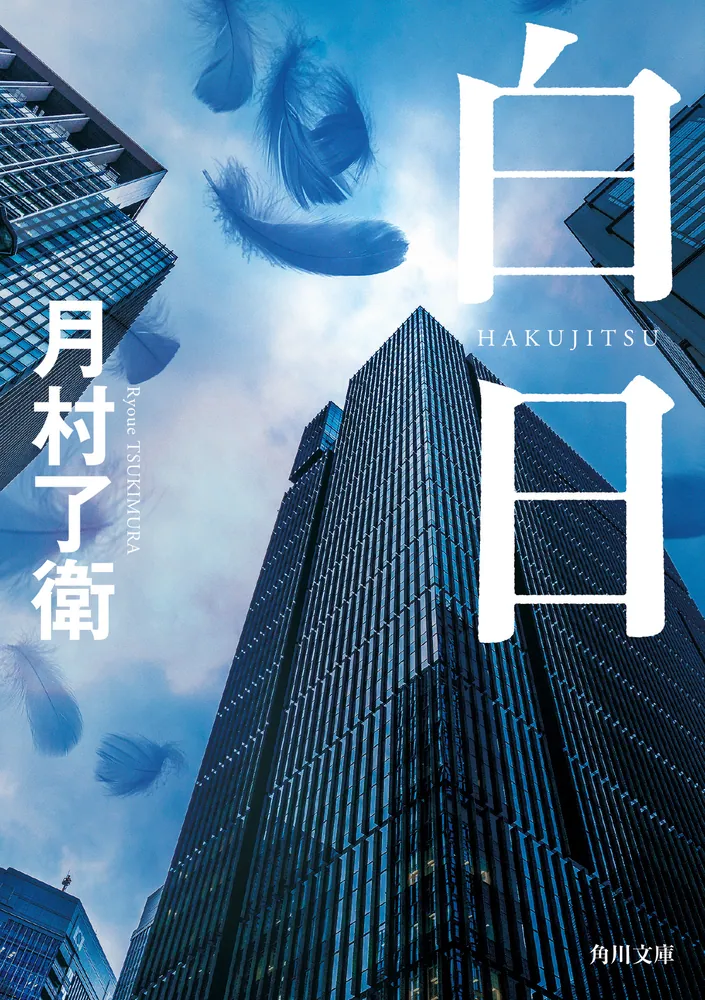

1作目は月村了衛氏の『白日』。

主人公の秋吉は老舗出版社の教育部門の課長。

大手進学塾、IT企業と提携して通信制高校を創設するという社長肝入りのプロジェクトを担当している。

秋吉の上司である梶原の息子が不登校になった後に自殺したという疑惑や、梶原の文科省との癒着疑惑を発端に、プロジェクトの成否を巡って「専務派」との派閥争いや密告合戦が繰り広げられる。

この様子は同時期に劇場公開された映画『騙し絵の牙』と同様、レガシーな会社である出版社を舞台にしたやり手社員による仕掛けモノ、派閥争いモノとして面白い。

また、秋吉の「娘を思いやる父の苦労」や、教育部門の「組織内で冷遇されるチームであるが故の連帯」、梶原という「圧倒的なやり手のボス」といった要素は、『機龍警察』シリーズをはじめとする月村作品ではお馴染みのものだ。

さて、秋吉達が進めているプロジェクトは、不登校やひきこもりの生徒であっても新開発のインタラクティブ・VRシステムを活用することで自宅でも勉強ができるばかりか、カリスマ講師陣の指導によって一流大学への進学も目指せるというものだ。

リアル校舎や文化祭等のイベントはあるものの、登校や参加は義務ではなくあくまで生徒の意思に委ねられている。

フリースクールの運営方針を参考にしているだけあって生徒の意思や自律性を最優先するのはもちろんのこと、学歴や学力に対する生徒や保護者のニーズも満たすことができるのだ。

実際にはオフラインでしか実現できない教育上の価値もあるので何かしらの補完は必要だと思うが、スキームやビジネスモデルを含めて本作のアイデアを参考にしながらクライアントへの提案を考えたことがあるくらい影響を受けている。

いずれにしても、社内の派閥争いだの大人の都合じゃなくて学習者の便益を第一に考えろ!と本作の登場人物達には言いたくなる。

自身の娘が不登校を経験した秋吉がそれに気付く場面ではグッとくる。

2作目は藤井太洋氏の『オーグメンテッド・スカイ』。

鹿児島県立南郷高校の理系学科の男子寮を舞台にした作品だ。

この寮は軍隊式の生活を寮生に強いる、実に封建的な場所だ。

しかも、学校や教員が強制するのではなく、「自治」という名目の厳しい先輩後輩関係がそれを支えている。

また、寮生の多くは同調圧力やマッチョイズム、女性蔑視やルッキズムを隠そうともしない。

さて、寮では「VR甲子園」への出場が伝統となっている。

高校生がVR空間を作成し、技術・着想・演出・芸術の4つを競う大会だ。

南郷高校は一度、全国大会でベスト8の成績を収めた実績がある。

ドローンで記録した学校の映像をマッピングする等、寮の人手をふんだんに使った3Dステージを強みとしている。

主人公・マモルの先輩である3年生も喜び勇んで出場し、同じ戦法で全国大会の再出場を狙うが、鹿児島県大会の初戦であっけなく敗退してしまう。

技術点こそ低くないもののそれ以外が揮わず、胸を打つ作品を作った女子校に敗れたのだ。

残念なことに強みだったはずの技術点ですら負けている。

理系科目や機械いじりは男子が得意であるとされ、だからこそ政府は「リケジョ」を増やそうとする。

かつて学校で「技術科」は男子、「家庭科」は女子しか学べない時代があった。

しかし、当然のことながら理系科目や機械いじり、技術は男子の専売特許ではないし、そもそもそれらだけがあったところで太刀打ちできないことが世の中にはあると痛烈に思い知らされるエピソードだ。

男子寮ならではの人海戦術があったとて同じことなのだ。

寮生活では、毎朝のランニングや腕立て伏せ、毎晩の私語厳禁の学習時間が強制されている。

にも関わらず体力や学力が寮生活前より下がる生徒が現れる。

それは強制された運動や学習には効果がないことを読者に訴えかけ、筆者の経験に照らしてもまったくの同意である。

先輩達のVR甲子園敗退&引退の後、新しい寮長となったマモルやその友人達は、寮に残る理不尽なルールを改廃し、後輩に対しては「シゴキ」ではなく対等な対話を重んじる。

このような「公正であろうとする」という人物描写の清々しさは、藤井作品に通底する魅力だ。

また、マモルは先輩同様、VR甲子園への出場を考えるが、運営の方針に違和感を覚える。

SDGsをテーマにしていながら、「ジェンダー」がテーマから外されていたからだ。

そこで、アマチュアVRの世界大会「ビヨンド」への出場を決意する。

先のVR甲子園で南郷高校を破った女子校、永興学院の面々と共に。

ビヨンドの出場準備のため、マモルは永興学院の生徒達との打ち合わせを重ね、同志となっていく。

周囲は邪推するが安易な恋愛関係に陥ることはない。

このような男女関係の描き方も藤井作品らしい。

VR甲子園でも優れた成績を残した永興学院だが、使っているデバイスはGIGAスクール構想で配布されたと思われる低スペックのタブレットPCだ。

「環境に恵まれなくても自前のアイデアを持ち、根気強く挑戦して成果を出すキャラクター」というのもまた、藤井作品によく登場する。

本作で言えば南郷高校の教員である佐々木もそうだ。

欧州原子核研究機構で勤めたことのあるエリートでありながら、コロナ禍で国からの研究費を打ち切られたことで失業。

母校である南郷高校で教員を勤める傍ら自身の研究を欠かさず、毎年論文を発表する在野研究者だ。

強がりも込みで「紙とパソコンで、加速器とスパコン使ってる連中と殴り合ってるよ」と語る佐々木は、高度な数学を生徒に教えるだけでなく、たとえ学校を卒業しても研究機関に属さなくても勉強は続けられるということを背中で教えてくれる、理想的な教師だ。

ビヨンドに出す作品を作る過程で勉強を疎かにしていたマモルだが、不思議なことに模試の順位は上がっていく。

世界大会であるビヨンドに出場するには英語による情報収集が欠かせず、シナリオをブラッシュアップする過程では現代国語が必要になり、テーマであるSDGsを調べるうちに現代社会の知識も付くからだ。

「ほぼ捨てていた」という数学と生物、化学もついでに伸びている。

これこそが総合的な学習(探究)の極みである。

藤井作品でもう一つ忘れてはならないのが、「ガジェット」を用いた「移動」という見せ場だ。

本作にもそのような見せ場がちゃんと用意されている。

南郷高校と永興学院の合作によるビヨンドの作品だ。

作品の中で、生徒達のアバターは自らの境遇や価値観を語りながら観客を誘導して移動する。

マモルの同部屋の後輩、安永に至っては校内の特設ステージで得意のスケボーの技を決め、モーションキャプチャーによって動きを捉えたアバターがその技をVR空間上で再現する。

さて、ビヨンドの作品の中で、生徒達は思い思いに語るが、SDGsの達成に関して具体的な提言をしている訳ではない。

「声を上げる」という最初の一歩を踏み出したに過ぎない。

でも、それでいいのだ。

とかく日本社会は若者に意見を言わせたがる。

若者には社会の閉塞感を打破するような画期的なアイデアが期待される。

それができないと「若いのに頭が固い」とおじさん達は眉を顰める。

最初から意見を聞くつもりは毛頭なく、マウントを取ることが目的なのだ。

当然のことながら、一部の天才を除いて社会を変えるアイデアなんてものはそう簡単に出せるものではない。

初めは小さくても、成功体験を拡大再生産する中で自己効力感と共に培われるのが本当に社会を変え得るアイデアなのだと思う。

その意味で、高校生のうちに声を上げるという最初の一歩を踏み出すことの教育的価値は高く、きっとその後の人生を豊かにしてくれることだろう。

『町山智浩のアメリカスーパーヒーロー映画徹底解剖』は、MCUやDCユニバースの映画・ドラマに関する批評の名著である。

MCU作品の批評については過去にも他の批評家の著書やラジオで目にしたこと、耳にしたことがあるが、近年の作品に共通する特徴が本作ではまとめられている。

すなわち、「自らの出自や過去といった極めて個人的なテーマに関する作品を撮り続けてきた監督や脚本家を抜擢することによって真にクリエイティブなエンターテイメント作品を作り上げる」ということだ。

その上、「自らの出自」という点では従来のハリウッド(及びアメリカ社会)では虐げられてきた女性やマイノリティの起用という点も特徴的である。

『キャプテン・マーベル』『シャン・チー』『ブラック・ウィドウ』等々、実例と共に読むとなるほど納得感がある。

刊行タイミングの関係もあるのか、本作では取り上げられていないがDisney+で配信されているドラマ『エコー』も間違いなくその系譜に入る。

『エコー』の主人公であるマヤ・ロペスは、同じくDisney+のドラマ『ホーク・アイ』で初登場。

サノスによる「指パッチン」後、「浪人」として悪者を私刑にしてきたホーク・アイを追い詰める。

配信開始前にあらすじを読んだだけではマヤというキャラクターを思い出すことすらできず、「何の意味があるのか」と思いながら観始めたものだが、マヤに光を当てることにはちゃんと意味があった。

本作で明かされるマヤのバックボーンはネイティブ・アメリカンであり、アジア系やアフリカ系同様、アメリカ社会では虐げられてきた「マイノリティ」だからだ。

その上、マヤが女性であることを考慮すると二重の差別構造がある。

マヤは女系先祖が代々受け継いだ様々な力を使うことができる。(漫画『僕のヒーローアカデミア』におけるデクと同様)。

また、クライマックスでは育ての親であり強権的なギャングのボスでもあるキングピンやその配下と対決するのだが、マヤは仲間にも力をシェアして戦う(DC映画『シャザム!』の1作目と同様)。

マヤがキングピンを倒す時の必殺技は、母から受け継いだ「癒し」の力だ。

「受け継ぐ」「シェアする」「癒す」ことこそが「強さ」であるというヒーロー像は極めて今日的にアップデートされたもので、マヤだからこそ実現できることでもある。

暴力的な父親の下で育ったキングピンが、父親と同様に暴力でしか物事を解決できない男になったのとは対照的だ。

ちなみにMCUで起用される作り手は、過去に大規模な予算の作品、アクション映画・CG映画を撮ったことがあるかどうかは問われず、純粋に作品のストーリーや人間描写で選ばれる。

また、キャリアの落ち目であるとか、ドラッグ・酒に溺れている状態であっても実力があれば起用されている。

この辺りは日本の企業と雲泥の差がある。

というのも、筆者は映画業界ではないものの現在進行形で転職活動をしているが、例えばプロジェクトマネジメントの職種であれば過去に手がけたプロジェクトの売上や期間、人数等の規模、営業職であれば同業種での経験年数が主に問われる。

プロジェクトマネジメントをする上でどのような考え方やスキルを持っているか、営業経験に関わらず多様なステークホルダーとの合意形成を行った経験はあるか、という観点の質問は意外と少ない。

更に言えば、たった一度、短期間だとしても体調を崩して休職した経験があることが不利に働くのも大きな違いである。

企業側は表立っては既往歴を基に候補者を選別することはできないが、内実を聞くとその通りに運用されるばかりではないらしい。

政府の後押しで、有給休暇や育休・産休の取得を推奨する企業は多いが、「休む」=マイナスというイメージは未だに少なからぬ企業に共有されているのだろう。

一方で、そんな日本社会にも希望はあると思える作品にも出会った。

『夜明けのすべて』だ。

上白石萌音が演じる主人公・藤沢はPMS(月経前症候群)でイライラが抑えられないことがある。

藤沢の会社の後輩・山添はパニック障害で電車に乗ることができず、徒歩圏内が世界のすべてだ。

原因も状況も違うが、同じ「生きづらさ」を抱える者同士の支え合い。

大げさな友情でもなく、安易な恋愛でもない、「同僚」というささやかな連帯。

これが実現できる社会はきっと豊かだろう。

難しくもあるだろうが、これを描く作品が存在する限り希望はある。

また、藤沢と山添が働く栗田科学という会社もまた素晴らしい。

複数のベテラン社員を雇い続け、潰れず、社員個々人の体調変化への理解もあり、自社製品を活用した地域貢献活動までできる。

控え目に言っても地域で一番の企業だろう。

栗田科学のような会社との出会いを願い、また少し予感もしながら、今日もまた面接に赴く。

同日に鑑賞した2本のヒーロー映画について書く。

1作目は『アクアマン/失われた王国』。

「ワイルド・スピード」シリーズ等で知られるジェームズ・ワン監督、DCユニバースの最新作だ。

前作でアクアマンが期待されていながら充分に果たしていなかった役割、すなわち「地上の世界と海の世界の架け橋になる」という要素が満たされ、続編としては意義のあるものになっている。

一方で、本作には非常に気になる点がある。

パロディやオマージュと呼ぶにはあからさま過ぎるくらい、MCUの様々な作品と展開が同じなのだ。

まず、前作のヴィランでありアクアマンの異父兄弟であるオームは、本作の冒頭では囚人となっているがアクアマンの任務に協力する過程で和解していく。

この様子は作中でも言及がある通り、マイティ・ソーとロキの関係そのものだ。

また、アクアマンは本作の最後で海底王国アトランティスの王として、国連加盟を宣言する。

アトランティスの優れた科学技術を地上世界と共有することで、環境破壊などの諸問題を共に解決するためだ。

この展開もワカンダの王であるブラック・パンサーの選択とまったく一緒だ。

本作のヴィランであるブラックマンタ(ネーミング!)の死に様も、ブラック・パンサーからの情けを受けることを良しとせず自ら命を断ったキルモンガーと同じ(スーツのルックス含め、キルモンガーの方が数倍かっこいいのだけれど)。

ラストの演説シーンに至っては…

タトゥイーンのような都市の玉座でふんぞり返るジャバ・ザ・ハットのようなキャラクターも登場するので、本作はMCUのみならずルーカス・フィルムを傘下に収めるディズニーへの壮大なラブレターなのかもしれない。

というより、ラブレターでしかないのでは。

2作目に鑑賞したのはVシネクスト『仮面ライダー555 パラダイス・リゲインド』だ。

平成ライダーシリーズ4作目「仮面ライダー555」の製作陣が再集結し、20年後の世界を描いている。

テレビ放送当時に公開された劇場版『仮面ライダー555 パラダイス・ロスト』と対になるタイトルだが、『パラダイス・ロスト』の舞台はテレビシリーズとは異なる展開を見せるアナザーワールドなので(これはこれで最高だが)ストーリー的には関連はない。

むしろ本作は同じ井上敏樹脚本の劇場版『仮面ライダーアギト PROJECT G4』を強く連想させる。

『PROJECT G4』では、警視庁が使用する特殊強化装甲服G3-Xの上位互換であるG4がヴィランとなる。

それと同様に、本作のヴィランである仮面ライダーミューズはスマートフォンに「666」と入力することで変身する。

仮面ライダー555(ファイズ)は名前の通り「555」と入力するのでわかり易い上位互換だ。

G4もミューズも相手の攻撃を予測しながら戦うことができるのが強みなのも共通している。

時代を反映し、前者では超能力、後者ではAIを使うという手段の違いがあるのがまた面白い。

また、本作のラストでは最新のシステムで変身するミューズに対し、主人公・乾巧はあえて旧式のシステムでファイズに変身し、戦うことを選択する。

理由を問われた巧が「これが俺だ!」という場面も、『PROJECT G4』における「氷川誠として戦いなさい!」というセリフに象徴される「意志=アイデンティティ」というテーマに直結している。

エンディング曲のタイトルが「Identiφ's」というのも気が利いている。

テレビ放映時のオープニング曲「Justiφ's」が劇中で流れた時にも鳥肌が立ったが、同じ座組で製作され同じくISSAが歌う新しい主題歌も作品にマッチしていて良い。

『PROJECT G4』が大好きだっただけに胸が熱くなった。

今回の日米ヒーロー対決は、日本の圧倒的勝利だ。

Netflixのドラマ『サンクチュアリ-聖域-』をきっかけに相撲関連のコンテンツを漁った。

自身のトレーニングには四股踏みやテッポウ、食生活にはちゃんこ鍋を取り入れ、筆者に訪れた相撲ブームは習慣に昇華した。

はずだった。

ところがどっこい、ブームが全く終わる気配がない。

それもそのはず。

大相撲は1年で6場所開催され、その度にお祭りとしての盛り上がりを見せるからだ。

令和6年の初場所は残念ながらチケットが取れなかったが、休職中であることも相まってテレビで連日観戦した。

幕内では以前から若元春を応援していたが、それに加えて十両でも時疾風という推し力士まで誕生してしまった。

十両の取組は一部がテレビ中継の開始前に終了している場合があり、見逃しを回避する意味でも会場で観戦するのが一番だ。

今後の場所では何としてもチケットを入手したいものである。

また、相撲関連のコンテンツにしても漁っても漁っても事欠かず、未だに熱中している。

漫画では、過去に週刊少年チャンピオンで連載されていた『バチバチ』(やその続編)を新たに読んでいる。

力士にとっての怪我の扱いや作品中での女性の描写等、同じ相撲漫画でも『火ノ丸相撲』とは大分異なる描き方がされている。

Wikipediaによると、連載開始時期は『バチバチ』が2009年、『火ノ丸相撲』が2014年(こちらは週刊少年ジャンプでの連載)。

あまり間は開いていないようにも見えるが、内容的にはどこか隔世の感がある。

最大の違いは、『バチバチ』にはクソ野郎が数多く登場することだ。

下の者をいじめる力士や権力維持のために汚い手を使う親方。

扇情的なメディアや無責任な観客も含めるべきだろう。

一方で、クソ野郎がクソ野郎にならざるを得なかった背景や、クソ野郎なりの矜持、改心もまた描かれている。

要は面白いのである。

更に、世界に目を向ければ様々な相撲(と呼ぶかは別にして、類似の組み技系格闘技)があり、それを知るのもまた面白い。

Netflixでは、格闘技好きの俳優フランク・グリロが様々な国を訪れ、その国の伝統的な格闘技を体験するドキュメンタリー・シリーズ『格闘技の世界』を観賞。

全5話で、各回で1か国=1競技が扱われるが、第4話で扱われるのがセネガルの相撲だ。

エピソードの紹介文に書かれている通り、試合は「音楽ありダンスあり」の一大イベントで、若干のいかがわしさを含めて観ているだけで多幸感が溢れる。

一方で、パンチ(掌底ですらなく握った拳での攻撃)が許されるという、組み技系格闘技では他にあまり例がないルールのため、試合自体は非常に迫力があった。

ちなみに、『格闘技の世界』においてフランク・グリロはセネガル相撲の他にもメキシコでボクシング、タイでムエタイ、ミャンマーでラウェイをそれぞれ体験。

最終話ではイスラエルで軍隊格闘クラヴマガを学んでいる。

相撲の話から逸れる上に充分な検証ができていないので詳述しないが、格闘技と社会との関係を考える上で非常に興味深いドキュメンタリーであることだけ書き留めておく。

もう一つ、同じくNetflixで配信されている韓国ドラマ『砂の上にも花は咲く』では、韓国の相撲に当たる「シルム」の世界が舞台となっている。

シルムの世界でかつて神童と呼ばれたキム・ベクトゥは、やがて結果が出せなくなり32歳で選手としての落ち目を迎えていた。

そんな中、かつて思いを寄せていた相手であり、とある理不尽な事情で突然地元を去ってしまったオ・ドゥシクが20年ぶりに地元に戻ってくる。

シルムのマネージャーという肩書を隠れ蓑に、ドゥシクは警察官として賭博及び殺人事件に関する潜入捜査をするために地元に戻ったのだった。

2人は協力して捜査を進める中で互いの想いに気付き、そして痛ましい過去との決着を付ける。

まわしの形状や立ち合いの順序、階級別で試合が行われることや勝敗の付き方に至るまで、日本の相撲とは大いに異なるシルムの試合シーンは見物である。

舞台となっている港町ののどかな風景や住民の人情は見ていて気持ちがいいだけでなく、裏表の関係にある退屈さや煩わしさがストーリーと密接にかかわっていることもドラマとして素晴らしい。

それ以上に、「止まっていた時間が動き出す」系のエンタメとして、「あの花」こと『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』を凌ぐと思っている。

それは作品としてのクオリティ云々というより、主人公のベクトゥやドゥシクの年齢が筆者と同じであることが大きい。

「あの花」がリアルタイムでテレビ放映されていた当時は、成長後の超平和バスターズと同じ高校生でこそなかったが、近い年齢だったので自分事として観ていた。

同じ理由で、32歳になった今は「砂花」がより心に刺さるのだ。

相撲ブームは、実に留まるところを知らない。

関連記事: