今回から、ティール組織で重要になる「役割」について記載していきたい。「役割」については以前から記載しているように、10もしくは12の役割という、数字にこだわった方が良い。つまり、6や7の役割だけに留めても生命体が動かないのである。逆に、15、16などのように多すぎても今度は組織として上手く機能しなくなるという事で、当研究会では、10もしくは12の役割にすることを推奨しているが、基本は12の役割としている。

・12の役割の場合

それでは、これらの役割を1つずつ体験するという意味で、見てみたい。今回は、”脊髄”の役割について、1つずつ項目を確認していくことにする。

”脊髄”の役割

・脳とともに中枢神経を司る。

・脳からの情報を各部位に伝達する。

・各部位からの情報を脳へ伝達する。

・刺激に対して大脳皮質を介さず反応する。

・体幹を支持する働き。

・体幹に可動性を与える働き。

・手足の筋肉を動かす働き(運動神経)。

・手足の感覚を伝える働き (知覚神経)。

・内蔵の働きを調節する働き(自律神経)。

・第8チャクラを開く

これほどたくさんの役割項目があり、全てを完璧にこなしていると、”脊髄”の役割1級となれるのだが、1/3にも満たない項目しかこなせないようでは、”脊髄”の役割5級となる。役割等級制度にて、等級が運用されていくのであるが、各項目について、難易度は異なるので、1つずつ見ていきたい。

・脳とともに中枢神経を司る。

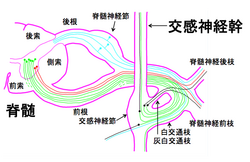

中枢神経系は大脳、脳幹、小脳、脊髄で構成され、そのうち大脳、脳幹、小脳をひとまとめに脳と言える。 従って、中枢神経系は脳脊髄とも言い換えることができる。 また、脳脊髄から出る枝ともいえる線維を末梢神経と総称す。 大脳、脳幹から左右12対の脳神経が出て、脊髄からは左右31対の脊髄神経が出ている。下図はこちらより参照。

神経系は、末梢からの刺激を受け、これに対して興奮をおこす中心部を中枢神経系といい、脊髄と脳からなっている。刺激や興奮を中枢と身体各部との間で伝導する連絡路を末梢神経といい、脳と末梢とを連絡する脳神経と、脊髄と末梢とを連絡する脊髄神経からなっている。末梢神経系は 求心性線維と 遠心性線維とに分類される。 「求心」とは、中心部、すなわち中枢神経系へと向かっていくことを意味し、 逆に「遠心」は中枢神経系から離れていくことを意味している。以下、こちらより抜粋。

脊髄神経は、機能的には求心性(感覚性)の神経(体性感覚神経、臓性感覚神経)と遠心性(運動性)の神経(骨格筋を支配する体性運動神経と血管や内臓の筋を支配する臓性運動神経)を含んでいる。四肢と体幹に分布する神経のほとんどは脊髄神経であるが、一部、脳神経である迷走神経が胸腹部の内臓を支配している。脊髄神経は脊髄から伸びる各々数本の後根と前根が合流して一本の束となって椎間孔を通り脊柱管の外に出る(図3)。

図3.脊髄神経の構成

青:求心性感覚神経(体性、臓性)

赤:体性遠心性運動神経

緑:交感神経節前線維

黒:交感神経節後線維

・前根

脊髄の前角から出る遠心性の体性運動神経線維と、側角(中間質外側核、中間質外側部)からでる遠心性の臓性運動神経(自律神経の節前線維)が通る(図3)。

・後根

脊髄後角や後索に入る求心性の体性および臓性の感覚神経線維が通る(図3)。後根には前根との合流直前に後根神経節(脊髄神経節)という膨らみがあって、その中に神経節細胞とよばれる一次感覚ニューロンの細胞体が集まっている。この神経細胞は細胞体から神経突起を一本だけ出し、すぐにT字型に二分する偽単極性ニューロンである。一方の突起は脊髄に向かい(中枢枝central branch)、もう片方は皮膚や粘膜などの支配領域に向かう(末梢枝 peripheral branch)。末梢枝の先端部は感覚情報を受容する受容器receptorとなる。

受容器には、軸索がむき出しの自由終末から、感知する感覚の種類に応じて特殊化した終末グリアが取り囲む複雑で固有名称を有するものまである。末梢枝が受容した感覚情報は、求心性に神経節細胞や中枢枝へと伝えられる。中枢枝の先端部は脊髄後角や延髄まで上行し、そこで二次感覚ニューロンにシナプス連結する。

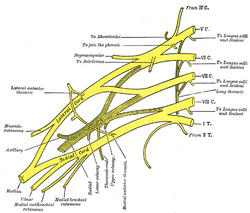

・脊髄神経の形成

脊髄神経は前根と後根が合流したあとで、前枝と後枝に分岐する。これら前枝、後枝は運動神経と感覚神経が混じり合い、それぞれ背部以外の体幹と四肢、背部の神経支配を担う。概して、前枝は後枝より太く支配領域も広い。

図4.腕神経叢

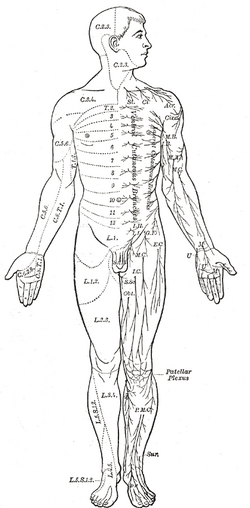

図5.デルマトーム

隣り合う脊髄神経の前枝は吻合と分岐を繰り返しながら、複雑な神経叢(頚神経叢:C1-C4、腕神経叢:C5-T1(図4)、腰神経叢:L1-L4、仙骨神経叢:L4-S3)を形成し、そこから固有の名称を持つ脊髄神経を送り出して特定の皮膚や筋の支配領域に向かう。それぞれの脊髄レベル由来する脊髄神経の皮膚での分布領域は分節的となり、デルマトームとよばれる(図5)。以下、こちらより抜粋。

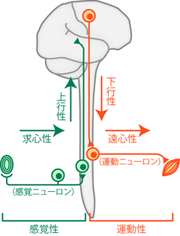

神経系における「運動性」とは、 その神経線維やニューロンが、 効果器へ運動指令を伝えるための経路に携わっていることを意味する。 一方で「感覚性」とは、 その神経が感覚情報を伝えるための経路に携わっていることを意味する。 これはあくまで神経線維やニューロンが担っている機能に関する表現であり、 直接に効果器や受容器とつながっているか否かは無関係だ。 たとえば感覚ニューロンは受容器と脊髄をつなぎ、 末梢で受容された感覚情報を中枢に伝えるため、 もちろん「感覚性」である。 一方で脊髄の後角に存在し、 感覚ニューロンからシナプス連絡を受けるニューロン(二次ニューロン)は、 直接受容器とつながっているわけではないので、 定義上、感覚ニューロンではない。 しかしそのニューロンの機能は、 感覚ニューロンから伝えられた感覚情報を脳へと伝えることであるから、 機能的にみて明らかに「感覚性」である。

似たような用語として「上行性 ascending」 「下行性 descending」という表現がある(Figure 5)。 これはおもに脊髄内を走る神経線維につかう用語で、 上方(吻側)へ行くものは「上行性」、 下方(尾側)へ行くものは「下行性」である。 通常、脊髄を上行する線維は脳へと感覚情報を伝え、 下行する線維は運動指令を末梢へと運んでいる。 よって多くの場合には、 上行性線維は感覚性であり、 下行性線維は運動性となる。 しかし感覚神経のなかには、 脊髄に入ってからいったん下行し、 あるレベルまで下りてから再び上行して脳へと向かうものもある。 このような場合、 この線維はいったん「下行」してはいるものの、 機能の面では一貫して「感覚性」である。

このように、中枢神経は感覚や運動の情報を統括するのであり、その多くは脊髄を経由して脳へと伝えられるという。その逆もしかりで、脳からの指令を脊髄を経由して、体の隅々にまで伝達していくのである。これは組織でも同様だ。組織では、脳の担当者と脊髄の担当者は、密接な関係でやりとりされている。脳の担当者である部長と、脊髄の担当者であるリーダーは、各実務担当者の細かい情報を集約し、脳の担当者へと報告していくのであろうから。その逆もしかりで、脳の担当者の指令を、各実務担当者へしっかりと伝達していくのだから。

脊髄の役割の担当者は、現場のことを熟知し、かつ管理職のことも熟知しているオールラウンドな人になる。なかなかこうなるためには、時間もかかるのである!ティール組織に向かう最大の難関は、この脊髄の役割の担当者を見つけることなのかもしれない。

・事例

例えば、脳の担当者が部長で、脊髄の担当者がリーダーで、顔の担当者が課長であったとしよう。脊髄の担当は常に各メンバーと連携を密にしている。また部長とも連携を密にしている。

運用方法の変更などにも、リーダーである脊髄の担当者がメインに関わる。月次の幹部会への報告資料作成時に、統計データを取る際に、どうしても各営業担当者の行動件数や営業トピックスが集めにくく、苦労する。営業の中には手厚く内容を入力する者もいれば、タイトルだけで中身がスカスカの者もいる。このような状況なので、情報に偏りが出て、集計に苦労する。

そこで、脳の担当者の指令で、もう少し、営業情報や行動履歴を入力するフォーマットを変更してもらえないか!という相談が、脊髄の担当者に降りてきた。そこで、脊髄の担当者は各営業担当を集めて、どうしたら日々の行動を入力できて、営業トピックスもまとめられるかをヒヤリングする。そして、フォーマットを出来るだけ簡素化し、リストボックスを多用して、なるべくフリーワードを減らすようなフォーマットに変えて、選択していけばどんどん入力できるようなフォーマットに変更したのであった。

さもなくば、営業担当者も日々入力に追われ、事務所に居てばかりになり、余計に営業行動がおろそかになるので、入力負荷はかけたくないのだ。しかし、部長からは集計しにくいし、もっとトピックスもあるだろう!と小言を言われる。間に入って苦しい立場なのだが、両方の情報を集約していくのが役割なのであるのだから、やるしかないのだ。

・オンボーディング・プロセス

中枢神経とは、神の経路と呼ばれる神秘的な情報の連絡網のことであった。神経伝達物質を投下していくその伝達手法は、複雑怪奇な仕組みで伝達されていくのである。脳と脊髄に神経細胞の多くが集まっており、中枢神経を構築しているのだから、脊髄の役割は、脳と同レベルなのである。いや、正確にいうと、脊髄の方が、末梢神経の細部とつながっているので、より体の隅々にまで張り巡らされた神経系を統括しているという意味では、脳よりもより高いレベルで仕事をしているのかもしれない。

末梢神経の細部にいたるまで、ニューロンを介した仕組みでつながっており、極めて複雑なメッセージもやりとりできるのである。そして、脊髄の担当者と他の全担当者が末梢神経で密接につながっているのであるから、すべての言動を脊髄の担当者が把握することになる。

その情報量たるやとてつもなく、ありとあらゆる情報(感情、言動など)をリアルタイムでやりとりしていくのだから、もはや意識上だけでは処理は追いつかない。意識上だけではなく、無意識上でも処理をしていく必要があるのである。無意識上で脊髄とつながるためには、アカシックとよばれる無意識のインターネットでつながる必要があるのだ。ここが一番難しい所なのであろう。アカシックでつながっていれば、絶大なる信用を勝ち得たリーダーとなり、何も言わずともわかってくれるし、威圧感なく、リラックスして会話ができる存在となる。

意識上で情報を処理しようと思うと、顕在意識で同時に処理できる限界は、3つ、4つが限度であろう。聖徳太子ですら、10個のことを同時にできたと言われるが、それでも10個が限界であろう。一方、潜在意識は、その処理能力たるや半端ない!同時に1億個ものことを並列処理できうるのだ。桁がちがうし、処理能力がまったく比較にならない程、違うのだ。だからこそ、処理をルーティーン化して、なんとか潜在意識に落とし込み、同時並行処理していくようなフローを構築することが、まずは脊髄の担当者にとって急務の役割となる。

また、さらに難しいのが超意識を働かせることだ。この超意識がアカシックにアクセスできるようになれば、未来情報も含めた、ありとあらゆる宇宙の情報まで取得できる。もちろん、身近な各メンバーともつながれば、各メンバーのあらゆる情報を取得できる。こうして、顕在意識(神経経路)だけでなく、潜在意識と超意識(アカシック)をもフルに稼働させて、脊髄の役割を全うするのである。

オンボーディング・プロセスでは、ルーティーン化して潜在意識へと落とし込む方法と、超意識を働かせアカシックにつながる方法を体験してもらう。ルーティーン化の方法などは、反復練習しか方法は無いのかもしれないが、繰り返し繰り返し、事例を処理していき、顕在意識ではなく潜在意識に落とし込むという感覚を身に着けてもらう。

また、アカシックにアクセスする方法は、瞑想などにより、意識をどこまで遠くに飛ばせるかなどで、訓練していくことになる。

いかがであろうか。今回は、脳とともに中枢神経を司る、について記載した。脊髄の役割の担当者は、組織内のありとあらゆる情報を統括する。あまりの情報量の多さに、顕在意識だけではとても処理しきれない。潜在意識と超意識を上手に使いこなすことで、その役割を果たすことができるのだから。