在宅ワークのパンツ

少しだけウェスタン

スクラップブック

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

BEAMSも緊急事態宣言を受けて原則自宅待機なので、私も水曜日から自宅でテレワークしています。

いい機会のなので、自宅にある80年代から90年代の資料や書籍をチェックしながら、今の流れとの関連性やクラシックの基本を再確認しています。

資料の中には、私が80年代の中ごろから90年代前半ころに購読していたアメリカのGQとフランスのVOGUE HOMEの切り抜きかから作ったスクラップブックがあります。

今日はそのスクラップブックの中からピックアップした切り抜きをもとに、当時私が影響されたスタイリングや今のクラシックとの共通点などをお話ししたいと思います。

当時のGQやVOGUE HOMEのファッション特集や広告には、何故かシャツとタイのコーディネートで見せる手法が多かったのです。

御覧のとおり、特集ページだけでなく広告ページも何故かシャツとタイをフィーチャーしたものがとても多かったのです。

当時のクラシックスタイルを考えれば、スーツの色柄は基本的にオーソドックスなものがほとんどなので、これを見た人達がシャツとネクタイのコーディネートだけで全体のコーディネートがイメージできたのかもしれません。

見ていただくとわかるのですが、シャツの色柄や襟型、、ネクタイの色柄がいまBEAMSで展開しているものと雰囲気が似ています。

ここ数年の流れはイタリアと英国とアメリカのミックススタイルなので、当時のアメリカの流れであったブリティッシュ アメリカンの雰囲気は今のドレスクロージングの流れとリンクするものがとても多いのです。

それにしても当時のCHRISTIAN DIORのメンズがとてもクラシックだったというのも、この時代の流れを物語っています。

コーディネートも素晴らしいですね。

そして、スーツコーディネートにも今の雰囲気を感じることができます。

柔らかい襟のレギュラーカラーやタブカラー、大柄のプリントタイ、ベルトレスでサスペンダー仕様のダブルブレストのスーツ、ボタン下掛けのダブルブレスト、モノトーンコーディネート、シングルピークドの3ピース、フレンチアイビー的な雰囲気もあるダブルブレストのブレザーにゆったりしたバルカラーコートのコーディネート。

ここ数年BEAMSが提案してきたものや、イタリアのサプライヤーから打ち出され日本のマーケットでよく見られるようになったもの、いわゆるファッショニスタという人たちが注目しているようなものもあります。

ここ数年の流れは80年代から90年代くらいのクラシックをベースにアップデートさせた提案が多いので、このあたりの雰囲気を掴んでいるかどうかで、企画やバイイングの理解度と深みみたいなものに差が出てくると思います。

私が度々小さな変化をとらえることが重要と言っていますが、その小さな変化はどこから来るものなのかを知ることもファッションの仕事ではとても重要なことなのです。

スクラップブックの中で一際目を引くRALPH LAURENの広告。

この当時のラルフローレンの広告は特に格好良かった。

シンプルで特に難しいコーディネートではないので、同じようなアイテムでコーディネートを真似てみたのですが、まったく同じような感じにならないんです(苦笑)。

モデルがとにかく格好良く、ラルフローレンの服のイメージととてもマッチしているので、それを真似ても同じようにはなるわけないですね。

とにかく30年以上経ったいま見ても、まったく古さを感じさせないスタイリングです。

1987年にスタートした、少し若い世代をターゲットとしていたCHAPS RALPH LAURENの広告もいいですね。

ネイビージャケットに白シャツとレジメンタルタイという普通のコーディネートですが何故かとても格好いい。

これもやはり柔らかい襟のレギュラーカラー。

コーディネートは今の雰囲気とほとんど変わりません。

同じく80年代後半まで存在したPOLO DUNGAREESの広告。

デニムの上下に白黒ヘリンボーンのジレというのもいいですね。

当時のラルフ ローレンの広告は、とにかくコーディネートだけでなくカメラワークが素晴らしい。

当時BRUCE WEBERがラルフ ローレンの広告を手掛けていたのは知っていますが、すべてが彼の仕事だったのか詳しいところは正直よくわからないので、今度一緒に仕事をしているカメラマンさん達に聞いてみようと思います。

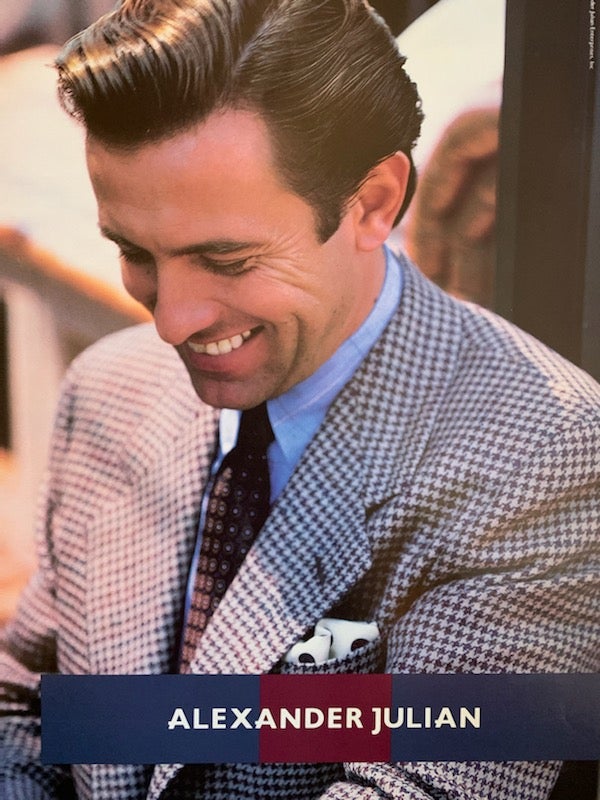

このブログでも何度か触れているALEXANDER JULIANの広告もあります。

アレキサンダー ジュリアンは ”色の魔術師” と言われ、70年代から80年代のアメリカを代表するデザイナーの一人。

当時は彼以外にALAN FLUSSER(アラン フラッサー)やSALVATORE CESARANI(サルバトーレ セザラニ)、JEFFREY BANKS(ジェフリー バンクス)など、ニューヨーク トラッドと言われたデザイナーたちが注目された時代でした。

特にサルバトーレ セザラニとジェフリー バンクスはラルフ ローレンとのかかわりが強かったのですが、それは長い話になるのでまた別の機会に。

当時のフレンチトラディショナルを代表するブランドのOLD ENGLANDの広告はこんな感じでした。

なんとなくラルフ ローレンの影響を感じさせる雰囲気もあります。

ラルフ ローレンは1986年にオールド イングランドの本店に近いマドレーヌ広場に基幹店をオープンさせたので、今になって思えば少なからず意識していたのかもしれません。

当時ラルフ ローレンの広告がテニスなのに対して、オールド イングランドはバドミントンというのも何か意図があってのことなのかなと思ってしまいます。

HERMESの広告はカラースエードのジャケットやブルゾンやジレ。

今シーズン多くのサプライヤーからカラースエードのアイテムが打ち出されていますが、この当時もこんな感じのカラースエードが多く見られました。

デザインやディティールも今のものと近いのがわかると思います。

画像だけでも上質感が伝わるのはさすがエルメスです。

フレンチトラッドと言えば、FACONNABLE(ファソナブル)も当時有名でした。

日本でもライセンスで展開していたのでご存じの方も多いと思いますが、イメージ的にはフランス版ブルックスブラザースやラルフローレンというイメージでした、

ちなみに、シャツはORIANが手掛けていたというのを聞いたことがあります。

当時フランスブランドはイタリア製のアイテムが多かったですが、あくまでもファクトリーという位置づけだったので、イタリアのファクトリーブランドが表に出るのは90年代半ば以降になります。

カジュアルアイテムで当時よく見られたのがクリケット セーターやフェアアイルのニット。

このあたりも、ここ数年の流れを見ると、この当時のリバイバルというのがわかります。

さすがに上の画像のようなクラシックなテニスルックのコーディネートをいまやったらコスプレになります。

それはやはり時代性を加味したうえでアップデートするというのが大事ということですね。

80年代中頃と言えば、まだまだアルマーニを代表とするイタリアン デザイナーブランドの勢いがあった時代でした。

当然海外の雑誌でもファッション特集となれば、そのようなブランドが多く見られましたが、自分は当時からトラディショナルな服が好きだったので、集めたスクラップも御覧のとおりクラシックなテイストのものばかりでした。

ここ数年のクラシック回帰の流れの中で、この当時のテイストがサプライヤーからの提案されるのを感じて、このスクラップブックを見返して、自らサプライヤーにも提案したりしていました。

当時は英国もアメリカもフランスもクラシックが元気な時代だったので、いろいろな国のクラシックを学ぶことが大事な時代でした。

ここ20年くらいは、ある意味イタリアン クラシック一辺倒な時代でした。

イタリアのクラシックで育った人にとっては、英国やアメリカやフランスのクラシックに馴染みがないので、今までのイタリアン クラシックと違うテイストのクラシックは流行りものと感じるのも仕方ないかもしれません。

それを皆さんにわかりやすくお伝えするのも自分の役割だと思っています。

そして、なんでも昔は良かったというのではなく、今の流れを踏まえたうえでどのように取り入れていくかをお伝えして行くことが重要だと思っています。

なので、このテレワークの期間を活かして色々基本的なことを再確認しようと思っています。

”今に活かせる昔ばなし”

ご興味があれば、たまにお付き合いください(笑)。

LOOPWHEELER

JAPAN DENIM

久しぶりに日本製のデニムを購入しました。

今回選んだのがヨーロッパのセレクトショップでも多く展開されているRESOLUTE(リゾルト)

BEAMSでも数年前に展開していて、BEAMS Fのスタッフがはいていることもあり、数あるドメスティック デニムブランドの中から今回はリゾルトを選びました。

モデルは710というリーバイス501の66モデルをモチーフにしています。

リゾルトのカタログには細身のストレートと書かれていますが、ここ数年はいていたイタリアブランドのデニムに比べれば、むしろ少しゆとりがあるくらいの感じです。

サイズはBEAMS Fのスタッフのすすめで30インチを試着したのですが、これがウエストもヒップも2サイズくらい小さい感じで、さらにフロントボタンが硬くてボタンをはめるのもひと苦労。

「これは小さすぎてはけないよ」と言うと、スタッフが「はいているうちに伸びるので絶対大丈夫」と言うので、本当に大丈夫かと思いながらスタッフのアドバイスを信じて30インチを購入。

さっそく休日にはいてみると、最初は相当きつくてボタンをはめるのもたいへんですが、しばらくはいていると確かに生地が伸びてジャストフィットになるんです。

40年近く前に初めて501のリジッドを買ったとき "SHRINK TO FIT” とフラッシャーに書かれているとおり、水通しして生地を縮ませてフィットさせると教わりましたが、ワンウオッシュをかけて縮んだ状態のものをはいてフィットさせるというのは真逆ですね。

私が悩んだとおり、リゾルトのフィッティングは独特なので、デザイナーの林さんやスタッフの方々が直接取扱店に行ってフィッティングを行っているそうです。

今や世界的に認知度もあるブランドですが、作り手が現場を大事にしているという姿勢にすごく共感します。

リゾルトはPITTI UOMOにも出展しています。

世界中のバイヤーが試着できるように、モデルとサイズをできるだけ多く持ち込んで、経年変化がわかるサンプルも展示しています。

スタッフの方で私がBEAMS Fのショップマネージャーだったころからのお客様がいるので、毎回ブースにお邪魔するのですが、今回はこのホワイトデニムが気になりました。

聞くところによると、リゾルトの10周年記念の限定品ということ。

本数に限りがあるというのでずっと気になっていたのですが、ホワイトデニムもちょうど探していたので、デニム購入後に結局ホワイトデニムも購入しました。

そして、次はこれが少し気になっています。

アイビーフィットという名前だけで気になるのは最後のアイビー世代だからでしょうか。

試着したことがないので、時間があるときにBEAMSのカジュアル店舗で試着してみようと思います。

ちなみに、アメリカっぽいデニムが気になっていますが、ここ数年はいていたイタリアブランドのデニムもはきます。

特に気に入ってよくはいているSIVIGLIAのCORE 2Dというモデルは、細すぎず太すぎず丁度いいシルエットなんです。

ファッション業界は新しい流れが出てくるといきなりテイストが大きく変わってしまう人も多いですが、私のスタイルは緩やかに変化させて時代性にフィットさせるというのがポリシーなので、自分が着るものの振り幅は大きくないんです。

なので、アメリカっぽいファイブポケットがいま気になりますが、イタリアブランドのものはもうはかないということにはならないんです。

つまり、コーディネートの雰囲気によって使い分けるということですね。

といっても休日しかファイブポケットはかないので、社内でも私がファイブポケットをはいているのを見たことがないという人も多いんです。

実は最近地味にアップしています(笑)。

お見せできるほどのものではないですが・・・(苦笑)。

ミリタリーテイスト

昨年の春に知人から紹介されたアウターブランド。

ミラノのセレクトショップのBRIAN & BARRY(ブライアン&バリー)で数年前から展開されていたので、ブランド自体は知っていたのですが、コレクションを見たのは初めて。

展示会を見てささったモデルがあったので自腹買いして秋口から着ていました。

いわゆるファティーグシャツとかファティーグジャケットと言われる類のものですが、デザインのベースはアメリカの陸軍士官学校で支給されるミリタリーシャツ(アカデミーシャツ)がイメージということ。

実際に着てみると、本物のミリタリーものや古着を着ない自分にとっては、いま持っている服に無理なく合せられる丁度いいバランス。

と言いうことで、自腹買いしたこのモデルをベースに、少し別注を加え今シーズン展開することにしました。

M.I.D.A(ミダ)

https://www.beams.co.jp/item/brilla_per_il_gusto/jacket/24161408559/

別注ポイントはまず素材、もともとはポリエステルとナイロンの混紡素材から作られたマイクロファイバー糸を高密度に織り上げて生地でしたが、春夏には少し生地が厚く着られる期間が短いので、もう少し薄くて軽いナイロンのオックスフォードのような生地に変更しました。

さらに色はオリーブは少し薄くて、ネイビーは青みが強いので、上の画像のように定番のミリタリーグリーンとダークネイビーに変更しました。

そして、胸のマークの色も変更。

もともとはこんな感じでかなりブランドネームが目立っていました。

かなりイタリアっぽい・・・

それを少し本物のミリタリーっぽく変更。

リアルな色目を参考にブランドネームが目立たないように変更しました。

そして、ブランドネームが表に出るのが嫌な人は、ミリタリーものと同じくベルクロでとめてあるだけなので外して着てください。

ちなみに、私は外して着ています。

数年前はミリタリーテイストのアウターと言えば、せいぜいM65と言う感じのPITTI UOMOでしたが、ここ数年はこんな感じでファティーグシャツやジャケットを着た人をかなり見かけるようになりました。

リアルなミリタリーものを着た人もいれば、それ風のミリタリーテイストのものを着た人もいて人ぞれぞれという感じです。

ひとつ言えることは、画像を見てもわかる通り ”さらっと着ている” こと。

なので、私もこんな風にさらっと着ています。

グレーのスウェットにホワイトデニムとスニーカー。

今日はこんな格好で出勤しています。

実際に着ている画像はお恥ずかしくてお見せできません(笑)。

ご想像ください。

ミリタリーものは気になるけどリアルなものや古着は苦手という方も多いというのはショップスタッフからも良く聞く話。

以前はASPESIがそのような方たちにとって丁度いいテイストのものを展開していましたが、本国も日本も色々な事情があってタイミング的に展開が少なくなっている状況。

あとは、BUZZ RICSON'SやORSLOWのような日本のブランドのものもありますが、読者の皆さんにはなじみのない方も多いと思います。

なので、気軽に気楽にミリタリーテイストを取り入れたい方にはおすすめしたいシャツジャケットです。

本物志向の人にはおすすめしません(笑)。

私もリアルなものが似合わないから着ないだけ。

もう少し体格が良くて顔が濃ければ少しは似合うだろうなと言うのが正直なところです。

少しはラギッドなものが似合う男になりたいものです(苦笑)。

ちなみに、ハンティングジャケット風のモデルもあります。

https://www.beams.co.jp/item/brilla_per_il_gusto/jacket/24161407559/

こちらも合せて最寄りの店舗で是非ご試着してみてください。

LACOSTE ロングスリーブ

昨年の10月28日にアップしたインスタのコーディネート。

白黒のハウンドトゥースのジャケットを中心としたモノトーンコーディネートですが、この時着ていたポロシャツが20年くらい前に購入したラコステの長袖ポロ。

いわゆるフレンチラコステと呼ばれる、フランス製の鹿の子のポロシャツの長袖ですね。

半袖は20枚近く持っていますが長袖はこの一枚だけ。

20年くらい前にBEAMSのカジュアル店のスタッフがよく着ていたので、自分も休日に着るかなと思い、BEAMSの原宿店で購入しました。

買ってみたものの、いざ休みの日にカジュアル店のスタッフと同じようにデニムと合わせて着てみるも何故か全く似合わない・・・

なので、結局ジャケットのインナーとして数回着ただけで屋根裏にしまいっぱなしになっていました。

今になってまた着てみようかと屋根裏から引っ張り出すきっかけとなったのがこの写真。

1989年に初めてヨーロッパに出張に行った時の写真。

白黒のギンガムチェックのジャケットに黒のフレンチラコステ、チャコールグレーのパンツ、靴はオールデンの黒のタッセル。

コーディネートが上のインスタの画像とあまり変わらないんです(笑)。

当時は英国調の流れが少し出始めた頃でしたが、まだフレンチアイビーの流れが強かったので、この時代のイメージでコーディネートすると、今は上のインスタの画像のようなコーディネートになります。

90年代後半頃にイタリアのクラシックスタイルの流れが来るまでは、このようにジャケットやスーツのインナーに鹿の子のフレンチカラーのポロシャツを合わせるスタイルは一般的でした。

当時のBEAMSのスタッフもそのようなコーディネートをよくしていたので、当時からいるスタッフや当時を知るお客様にとっては ”BEAMSっぽい合わせ” ということになります。

ちなみに、私がBEAMS入社時の先輩で当時のフレンチアイビーの師匠とも言えるこの方もコットンスーツにフレンチラコステ。

GQ https://www.gq.com/gallery/street-style-pitti-uomo-spring-summer-2017

2016年6月のPITTIの画像ですね。

フィレンツェの定宿が一緒で、いつも朝食を一緒に食べるのですが、「昨日着てたポロシャツどこのですか?」と聞いたところ、「BEAMS時代に買ったラコステだよ」という返答。

自分「ありましたね、そんな色」、鴨志田さん「みんな着てたよね」、自分「ロイヤルブルーやパープルやライラックも人気でしたよね」、鴨志田さん「昔はいい色あったよね」と、こんな感じで朝からラコステ話で盛り上がりました。

やはり80年代のフレンチアイビーを経験した世代にとっては、ラコステのポロは今でも外せないアイテムなんです。

ということで、春先まだまだ寒くて半袖のラコステは着れないので、長袖のカノコポロをネイビーとブラック二枚購入しました。

https://www.beams.co.jp/item/beams/shirt/11120045462/

もちろん、ジャケットやスーツのインナーに着ようと思っています。

フランス製の長袖は一枚しか持っていないので、黒のフレンチは資料として保管して今回購入した黒を着ようと思います。

日本製のラコステは生地も縫製も世界一と言われていますが、クオリティーが良すぎることが当時のフランス製を知る自分にとってはデメリットでもあるんです。

特に洗った後の縮みと襟の型崩れが日本製のラコステにはないんです。

こんな感じで、洗っていくと襟がよれて丸くなっていい雰囲気が出るんです。

そして、当時のフレンチラコステは洗濯後ボディーがワンサイズくらいつまります。

つまり、当時のフランス製のサイズ2を着ている自分が、今日本製で同じボディーサイズで着るとなるとサイズ1になります。

しかし、1だと肩が小さくて袖も細くてかなり窮屈なので、ボディーが1でその他のスペックが2であれば当時と同じサイズ感で着られるということになります。

かなりマニアックな話ですね(笑)。

そういうパターンオーダーがあればと思いますが、まずありえないでしょうね(笑)。

数年前にフランス製のカノコポロが復活したことがありましたが、やはり日本製と同じで洗濯しても縮まらないので、フランス製であろうが日本製であろうが、それが今の世界的なラコステの基準と言うことですね。

洗濯してつまって型崩れした方がカッコいいなんて言ってるのも昭和の洋服屋だけかもしれません(苦笑)。

と言うことで、どうしても当時のフランス製でなければという方は、古着屋を丹念に探せばクオリティーが良いものがあるかもしれません。

そこまでこだわらないという人や古着は苦手と言う人は、私のようにおとなしく日本製を買いましょう(笑)。

これからの季節、昨年の秋に購入したジョンスメドレーの長袖ポロとラコステの長袖ポロが活躍しそうです。

今年の春夏は久しぶりにポロシャツの流れが戻ってきているので、色も含めて買い足ししようと思っています。

首が長い自分にとっては、襟があるとなんとなく安心なんです(笑)。

気楽に着れるインナーは、冬はタートル、春と秋は長袖ポロという感じでしょうか。

MEN'S EX ONLINE のインタビュー記事 ”ファッション履歴書” で私のファッション履歴について取り上げていただきました。

笑える画像も多いですが、これだけ詳しく書いていただいたのも初めてなので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

MEN'S EX ONLINE

https://www.mens-ex.jp/archives/1141219

ディスプレイ指導

以前は実際に店舗に行ったり、VMD担当者から送られてくる画像をチェックするしかなかった店舗のディスプレイ。

最近は社内のコミュニティが整備され、全店のディスプレイ コーディネートをチェックできるようになりました。

コーディネートの気になる点をコメントに入れるのですが、反応があったりなかったり・・・(苦笑)

まるっきりダメなコーディネートは変更するように指示しますが、それは稀でほとんどが担当者が気付かないようなことばかりなので、単純により良くなるためのアドバイスとしてコメントしています。

今回は最近の店舗のディスプレイ コーディネートにコメントしたことや自分なりの印象をまとめてみました。

皆さんのコーディネートの参考になることもあると思うので、私の小言に少しお付き合いください(笑)。

BEAMS F

全体的に良くまとまったコーディネートですが、色使いが秋冬っぽいかなと言う印象。

ジャケットの柄の中のピンクをひろって同系色のボルドーのニットを入れたのはセオリー通りですが、ニットをもう少し明るい色にした方が季節感が出るので、オレンジのような明るめのニットを入れた方が良いとアドバイスしました。

ちなみに、パンツはオフホワイトを合わせてコントラストをつけて正解です。

ベージュやグレーのパンツを合わせるとジャケットの柄が沈んで、より秋冬っぽいコーディネートになってしまうので注意が必要です。

BEAMS 六本木

BEAMS Fにアドバイスした内容を実際に取り入れたのかと思われるコーディネート・・・

インナーのオレンジのニットとイエローがかったベージュのコートが春らしい色使いでとても軽やかに見えます。

BEAMS Fのディスプレイの後に組まれたものなので、私のコメントをチェックしているかはわかりませんが、このコーディネートはコートの色使いも良かったと思います。

BEAMS F

プレッピー的なコーディネートに艶感のあるポケットチーフがミスマッチに感じました。

下段がアドバイス後のチーフ。

クラシックなパターンのチーフに変更しましたが、色も含めてこちらの方がVゾーンとの親和性があっていいですね。

このコーディネートの場合、ジャケットもシャツもネクタイも柄なのでチーフは無地でもいいと思います。

BEAMSのディスプレイコーディネートは柄を多く使いたがる傾向があるんです・・・

BEAMS HOUSE 神戸

シアサッカーのスーツ、マドラスチェックのシャツ、クレストタイと、これも柄を使いすぎてしつこいので引き算が必要とアドバイスしました。

ネイビーのニットタイに変更してVゾーンはすっきりしましたが、これに対してVMDの責任者からこんなアドバイス 「タイがアウターと同色でつまらなくなったので、シャツをイエローかピンクにして最初のクレストタイに戻した方が良いのでは」

アウターが無ければこれでもいいですが、確かに全体感で見るとVゾーンが暗く見えてしまいます。

再度変更したのがこのコーディネート。

随分印象が変わりました。

それぞれのアイテムが引き立ちバランスが良くなったと思います。

BEAMS 二子玉川

ジャケットがメランジで少し暗いトーンのブルーなので、イエローのシャツとホワイトパンツでコントラストをつけたのは正解。

それぞれのアイテムが引き立つ色使いがいいですね。

アウターはネイビーのバブアーですが、インナーが都会的なコーディネートなのに対してアウターのラギッド感が強いので、アウターはもう少し軽いものか、バブアーを使うのであればベージュの方が良いとアドバイスをしました。

BEAMS 銀座

シアサッカーのスーツをブルーとホワイトのコーディネートでまとめたのは正解ですが、ネクタイのドットが大柄でランダムに配置されているので少しVゾーンがうるさく感じてしまいます。

シアサッカーは遠目や画像では無地っぽく見えますが実際はストライプなので、ストライプと大柄でランダムに配置されたドットが合わさってうるさく感じます。

アドバイス後に変更されたコーディネートがこちらです。

ちょっと地味になってしまいました・・・

このネクタイであればシャツは白の方がいいですね。

スタッフを少し迷わせてしまったみたいです(苦笑)。

大柄のドットは間違っていないので、ランダムではない普通のドットかネイビー×白のワイドピッチのストライプを合わせると良いとアドバイスしました。

ちなみに、シアサッカーでアイビーっぽく合わせるのであれば、ネイビー×白ドットのニットタイですね。

BEAMS 広島

CIRCOLOのシアサッカー風プリントのストライプにボーダーのスキッパーが少し野暮ったく感じてしまい・・・

色使いはあっているのですが、ストライプのスーツにボーダーという合わせが野暮ったい感じに見えてしまうんです。

この場合はセットアップスーツではなく、パンツはホワイトの方がバランスが良いと思います。

セットアップのままであれば、シンプルにネイビーのクルーネックのニットをあわせた方がいいですね。

細かいところですが、合わせている靴を考えればドローコードが見えているのもアウトです。

BEAMS EX 横浜

コットンスーツにTシャツではなく上質なクルーネックのニットを合わせるのは、上品に見えるのでBEAMSでも推奨しているコーディネートです。

同系色で合わせているので色使いは間違っていないのですが、ポイントとなるカラーが何もないのでぼやけた印象に見えます。

ニットをオレンジやイエローのような発色のいいカラーにするか、ネッカチーフを明るい色にするとそれぞれのアイテムが引き立つとアドバイスしました。

春夏の始まりなのでコーディネートのどこかに春らしさが欲しいですね。

BEAMS HOUSE 神戸

ナイロンのパーカーにTシャツ、スニーカーというスポーティーなコーディネートは良いですが、パンツ選びが気になり・・・

サックスブルーのスリムなパンツがコーディネートの意図と違うように感じました。

簡単に言うと上半身と足元を分断してしまっているような感じ・・・

この場合はドローコードのジャージパンツやカーゴパンツの方が全体の雰囲気と合うと思います。

BEAMS HOUSE 梅田

上の画像と同じナイロンのパーカーにスニーカーというスポーティーなコーディネート。

使っているアイテムも色使いもバランスが良いコーディネートです。

オレンジとミリタリーグリーンは難しい合わせですが、パーカーのベージュがいい具合に色合わせを中和させています。

ニットはイエローを合わせるとオレンジより難易度が下がりますね。

パンツが短いのはマネキンに対してパンツの丈の長さが短い設定になっているので、このような丈で穿くことをおすすめしているわけではありません(笑)。

BEAMS 六本木

ラギッドなバブアーのコートを都会的に見せるコーディネート。

このコーディネートのポイントはイエローのパンツを合わせたところ。

インナーに着せたブラウン リネンのGジャンタイプのブルゾンとのバランスも良く、まったく野暮ったさがありません。

六本木エリアではバブアーのようなラギッドなアイテムの販売はなかなか難しいので、このようなコーディネートはショップの打ち出し方としてもいいですね。

既成概念ではなく、ご来店されるお客様のテイストを考えた提案は大事ということですね。

BEAMS 梅田

ハンティング風ジャケットをジャケットがわりに使ったコーディネート。

シャツとパンツは普通のテーラードジャケットと合わせるようなコーディネートで、あえてカジュアルなハンティングジャケット風のものを合わせているのがポイント。

このコーディネートにバブアーや本気のミリタリーものを合わせるとバランスが悪くなります。

アウトドアテイストのジャケットですが、適度に軽さとこなれ感のあるイタリアブランドのジャケットを合わせたところがポイントですね。

ミックスコーディネートはこういうさじ加減が重要なんです。

BEAMS 名古屋

ネイビーブレザーにマドラスBDというプレッピー風なコーディネート。

ベルトがウェスタンベルトというのが80年代のフレンチアイビー風ですね。

スタッフはわかってやっているのでしょうか・・・

今度聞いてみます(笑)。

肩掛けのクリケットセーターのストライプが見えるのもディスプレイとしては効果があっていいですね。

チーフはいらなかったかなと言うのが唯一のアドバイスでした。

私が日ごろショップスタッフに言っているのは、ディスプレイがお客様にとってお買い物の参考になっているかどうか。

ディスプレイのコーディネートを見て何かしらの反応が得られなければ、厳しいですがそのディスプレイの意味はないと思っています。

そう言った意味では、普通に考えてお客様が”こんなコーディネートはできない” とか ”しない” というディスプレイはNGで、逆に洋服屋っぽい提案でも取り入れてみようかと思っていただけるようなさじ加減は重要だと思っています。

なんでもバランスが大事です。

自分が若いころは自分のコーディネートもディスプレイ コーディネートも先輩の指導が厳しくて大変でした(苦笑)。

出社早々ソックスの色のチェックから始まって、最悪はコーディネート自体NGで全部着替えろなどと言うのは日常茶飯事。

ディスプレイも組んだ後に何度も変更なんて言うのも当たり前で、さんざんコーディネートを悩んだ挙句 ”お前はセンスがないからディスプレイはやらせない” と言わることも・・・

今なら完全にパワハラですね(笑)。

でも、そういう厳しい指導から基本を学んだと同時に、BEAMSイズムを叩き込まれたのも間違いないので、いまとなっては良い経験だったと思っています。

なので、私も小言は言いますが、時代に合わせた優しい指導だと思っています(笑)。

基本なくして応用なし。

そして、時代に合わせたBEAMSイズムを継承していくことも大事。

枠にはまるのも良くないですが、なんでもありもNG。

おやじの小言はバランスが大事なんです(笑)。

お知らせです。

3月11日(水) 21:00からインスタのライブを行います。

お時間のある方は是非ご覧ください。

MR_BEAMS VOL.3

お待たせしました。

MR BEAMS Vol.3 2020春夏号が発行されました。

今回のテーマは ”めんどくさい”

”こだわりある男はかっこいい。でも、こだわりが強すぎる男はめんどくさい”

そんな ”めんどくさいひと”の集合体であるBEAMSの ”めんどくさいこだわり” を一冊にまとめました。

恒例の私のトレンド解説ページでは、19ページにわたり今シーズン注目のトピックスを紹介しています。

今シーズンのキーワードは ”気張らず洒落る”

今、大人のスタイルは肩の力を抜いて自然体で着こなす時代ということが、今の流れも踏まえて私からのメッセージとして書かれています。

是非じっくり読んでいただければと思います。

トピックスも軽くお見せします。

今シーズン注目のカラーである ”ニュートラルカラー”

ホワイトからエクリューまでのナチュラルなカラーの選び方や着こなしを紹介しています。

スエードのアウターやジャケットが引き続き注目されていますが、今シーズンはカラースエードが出てきています。

モデルが着ているサックスブルーのスエードがいいですね。

今シーズンは、こんな綺麗な色のスエードをさらっと着たい気分です。

BEAMSでは昨年も大人気で早期に完売したストライプのパンツ。

今シーズンは上品なリゾートスタイルの流れがあるので、さらにバリエーションを増やして展開します。

自分もネイビー系のストライプパンツを2年連続で買い逃したもで、今シーズンは早めに購入しようと思っています。

軽めのジャケットやスエードのジャケットやアウターとのコーディネートもおすすめです。

ジャケットやスーツはダブルブレストに注目。

ダブルブレストというと重厚なイメージを持つ方も多いと思いますが、今シーズンはリネンやコットン、シアサッカーなど、春夏らしい素材感のもので肩ひじ張らずさらっと着ていただきたいと思います。

私もコットンのダブルブレストのスーツをすでにオーダーしています。

アイビーテイストなマドラスチェック、シルエットもディティールもバリエーションが増えたミリタリーパンツ、バンダナ柄のアイテムなど、アメリカンテイストのアイテムもさらに増えています。

背が低い私は太いカーゴパンツが似合わないので、太さのバリエーションが増えたのはうれしいですね。

今シーズンは休日用に何本か購入しようと思っています。

バンダナ柄も着たい気分。

何が自分に似合うかこれから考えます。

ここ数年続いたコロニアル調中心の落ち着いた色目から一転、今シーズンは本来の春夏らしい鮮やかなカラーが復活しています。

特にピンク、イエロー、グリーンは注目のカラーです。

色合わせのポイントも解説しているので、じっくりチェックしてください。

春夏はクールビズもあり ”いまどきスーツ着るなんて、めんどくさいよね”

なんてことを言われる時代ですが、スーツはやっぱり男性を魅力的に見せてくれるものです。

今回のスーツコーディネートのページは、各界の著名人の方々にスーツにまつわるコメントを頂きました。

コーディネートだけでなく、いただいたコメントも必見です。

毎回好評のスタッフのコーディネート紹介ページ。

今回は特にこだわりの強い?スタッフに自身のこだわりについて語ってもらいました。

最後に登場しているプレスの間瀬が、笑っている顔が嫌だから写真を差し替えろと言ったとか言わなかったとか・・・

本当だとしたら、編集に直接かかわっているスタッフが、一番めんどくさいやつだったということですね(笑)。

前回に引き続き、西口のスタイリングページは西口おすすめの10アイテムを紹介しています。

今回も西口っぽいアイテムとコーディネート満載です(笑)。

自分もSTILE LATINOのオリーブのスーツは欲しいですね。

今回はBEAMS Fのオリジナルの変遷について、80年代から現在をまでの流れと合わせて紹介しています。

当時を知る人にとっても知らない人にとっても興味深い内容だと思います。

是非じっくり読んでいただきたい特集です。

コーディネートの参考書として毎回好評のVゾーンの特集ページは、今回もスーツ、ジャケット合わせて36パターンのコーディネートを組みました。

今回もかなりダメ出しして手直ししました(苦笑)。

コーディネートチェックは毎回めんどくさい私ですが、自分の好き嫌いではなく、お客様が取り入れられるかどうかを常に重視しています。

なので、柄を多用した複雑なコーディネートや洋服屋のお洒落自慢のようなコーディネートは基本NGにしています。

流れ的にもこってりしたVゾーンはNGなので必然的にそうなります。

それでもコーディネートを組んだスタッフが、どうしても変えたくないというものは採用します。

今回も数コーディネートありますが、どれかはご想像にお任せします(笑)。

今回はTHE TOP OF NAPOLIというページを設けて、CESARE ATTOLINIとSARTORIA DALQUOREを紹介しています。

ショップスタッフや私のコメントも盛り込まれています。

是非じっくり読んでいただければと思います。

今回紹介したのはほんの一部で、前回を上回る121ページでさらに充実した読み応えのある内容になっています。

もちろん今回もタダです(笑)。

ドレスアイテムを展開している店舗で配布していますので、是非最寄りの店舗でお持ち帰りください。

このMR BEAMS、最近バックナンバーがメリカりで数百円で取引されているという噂・・・

なにはともあれ、本が売れないと言われる今、ただのモノにお金を出しても欲しいという人がいることはうれしいことですね。

めんどくさいことを言い続けて3号目。

これからもめんどくさいこと言い続けますが、年取った頑固おやじにはならないように注意します。

クラシコ イタリア 読本

フレンチ アイビーについての社内勉強会の資料を家で探していたら、こんな本が出てきました。

1999年に発行されたESQUIRE別冊の ”クラシコ イタリア 読本”

クラシコ イタリアってなに? と言う方も多いと思いますが、90年代後半にイタリアのクラシックのブームが来た時に、そのスタイルを当時のPITTI UOMOの代名詞であったCLASSICO ITARIA 協会にちなんで、日本ではイタリアのクラシックのことをクラシコ イタリアと呼んでいました。

ちなみに、このクラシコ イタリアという言葉はイタリアでは通用せず、クラシコ イタリア=クラシコ イタリア協会の事で、イタリアの取引先にイタリアのクラシックをクラシコ イタリアと言うと、 ”それは違う” とよく怒られたものです(苦笑)。

イタリアのクラシックが日本で広く認知されるようになったのが1990年代後半から2000年代前半だったので、この当時はそんな細かいことよりは、イタリアのクラシックと言うものがどういうものなのかを紹介する方が大事だったのは言うまでもありません。

この本をあらためて読み返してみると、いまも続く日本のイタリアンクラシックのブームの創成期に発行された本だけあって、当時を知らない人が読んでもなかなか興味深い内容が満載だと思います。

ということで、今日はこのクラシコ イタリア 読本の内容について紹介したいと思います。

当時イタリアのクラシックを語るうえでこの方は重要な存在です。

ナポリのLONDON HOUSEのオーナー、MARIANO RUBINACCI(マリアーノ ルビナッチ)。

いまは彼の息子のLUCA RUBINACCI(ルカ ルビナッチ)がピッティ スナップの常連でもあり一般的に知られた存在ですが、この頃はマリアーノ ルビナッチがイタリアのクラシックのアイコン的な存在として日本のメディアでも度々取り上げられていました。

ロンドン ハウスは当時からナポリに行ったら必ずリサーチしなければならない名店で、私も何回かリサーチに訪れました。

いまではイタリアのジャケットやスーツの特徴的なディティールである、バルカポケットやマ二カ カミーチャ、袖ボタンの重ね付けもこのロンドンハウスから生まれたものです。

8ページにわたりロンドンハウスとマリアーノ氏のライフスタイルが紹介されていて、いま読んでもとても興味深い内容です。

ワードローブの公式というページではスーツやパンツやシャツなどの作りや選び方などについて書かれています。

イタリアのスーツやパンツやシャツ、ネクタイはどんな作りでどんな特徴があるのか細かく解説されています。

当時の日本は英国クラシックからイタリアンクラシックの移行期でもあったので、自分もイタリアの服作りについてかなり勉強していた時期だったこともあり、とても懐かしく感じます。

当時ネクタイの結び方で一世を風靡したダブルノットの解説も懐かしい。

昨今SNSで質問が多いパンツの裾幅やダブルの幅の話もすでに触れられているのも面白いですね。

ルビナッチ氏以外にも当時のイタリアを代表するキーパーソンが紹介されています。

ミラノのA.CARACENIのマリオ カラチェニ

当時これだけ色をつかった着こなしのイタリア人は少なかったので、マリオ氏の着こなしは注目していました。

自分の中では今でもウェルドレッサーのひとりです。

ナポリのLONDON HOUSEのトゥリオ アットリーニ

チェザレ アットリーニのお兄さんで、長くロンドンハウスのサルトをつとめていました。

日本人でもロンドンハウスでトゥリオ氏に仕立ててもらった人は多いと思います。

文中にも書かれていますが、当時からイタリアのテーラード業界においてアットリーニ ファミリーの存在は非常に大きいものでした。

ナポリのアンナ マトッツォ

当時イタリアのシャツの仕立て屋としてはマトッツォが日本で一番有名だったと思います。

アンナ マトッツォを最初に知ったのは、当時アットリーニの3兄弟(ヴィンチェンツォ、マッシミリアーノ、ジョゼッペ)がオーダーしているシャツ屋と言うふれこみでした。

この件について現在はSTILE LATINOのヴィンチェンツォ アットリーニに聞いたところ、確かにこの当時アンナ マトッツォで自分たちのシャツをオーダーしていたそうです。

自分も彼女とは数年仕事をしましたが、なかなか大変でした・・・(苦笑)

ローマのGATTOのガエターノ バストラ

当時ローマのガットと言えば、イタリアで最も有名なビスポーク シューメーカーでした。

ジョージクレバリーのジョージ グラスゴー氏にガットについて聞いたことがありますが、彼も絶賛していたほどです。

2006年にシルバノ ラッタンジに買収され、今は日本でもレディーメイドのガットが売られています。

BEAMSでも2000年前半に仮縫いなしのオーダー会の話があるナポリの知人からありましたが、いま思うとちょっと怪しい話でした・・・(苦笑)

Vゾーン攻略法の特集では、様々なシャツとネクタイのコーディネートが紹介されています。

当時はネクタイの色柄がいまと比べるとシックで落ち着いたものが主流でした。

シャツの襟型もセミワイドが主流でレギュラーカラーが少し出てきていた時代です。

今の流れと似ていますね。

ゴージの角度とシャツの襟の角度を近いものにするというセオリーが自然に認知されていた時代です。

靴のページでは、私が一番嫌いだったノルベジェーゼが・・・

当時確かに一部のイタリア人の間では流行っていましたが、正直日本人が思うほど流行っていなかったというのが実情です。

それどころか、当時のイタリアのウェルドレッサーたちは ”田舎者の靴” と揶揄していました。

当時のイタリア人の足元はチャーチが定番で、一部の靴に詳しいイタリア人がエドワードグリーンを好んで履いていたというのが正しい見解だと思うのですが、この本自体がイタリアのクラシック=イタリアのブランドを紹介するのが趣旨なので、そんなことは書けないですよね(笑)。

イタリア人の英国好きは当時からかなり有名な話で、90年代はバブアーやラベンハム、バーバリーのバルカラーやトレンチ、バランタインやウィリアムロッキーのニット、ブリッグの傘、レイノルズケントの手袋など、上げればきりがないほど多くの英国ブランドが現地のショップで扱われていました。

そして、車もレンジローバーやジャガーが人気で、有名なイタリアブランドのオーナーたちも当時は英国車に乗る人が多かったです。

その流れは2000年代も続くのですが、当時の日本はイタリアンクラシックの大ブームなので、とにかくイタリアブランドがなんでもいいという流れでは、イタリア人の英国好きを主張しても多勢に無勢でした(苦笑)。

鴨志田さんと当時私の上司だった松山さん、リデアの田島さんの対談ページも当時の日本のイタリアンクラシックがわかる濃い内容です。

松山さんが冒頭から 「クラシコ イタリアと言うのはクラシコ イタリア協会の事で、イタリアのクラシックをクラシコ イタリアと言うのは適当ではない」と突っ込んでいます(笑)。

忖度が全くなくストレートなのが松山さんっぽいです(笑)。

鴨志田さんの写真がタバコを持っていますが、これも今は完全にNGですね(笑)。

田島さんがデペトリロの前身ともいえるアントニオ ラ ピニョッラの話にも触れているのがとても興味深いです。

この対談は当時を知る人にとっても知らない人にとっても面白い内容だと思います。

そして、この本が自分にとって永久保存版なのは、この特集ページの内容の濃さにあります。

イタリアの高級既製服の誕生秘話を米国や英国の当時の状況と絡め、さらにバルベラ、キートン、アットリーニ、イザイアの関りが詳細に書かれています。

自分もイタリアの既製服に関する文献を色々読んできましたが、遠山周平さんが書いたこの特集は最も素晴らしい文献だと思っています。

おそらく、いま翻訳してイタリアの業界人たちに読ませても、ほとんどの人が唸る濃い内容だと思います。

これを読むだけでも、この本を所有している意味があると言えます。

80年代後半から出てきた英国調の流れも90年代に入ると大きな流れとなり、90年代中頃からは並行してイタリアのクラシックの流れが出てきました。

その流れは並行していくと思いきや、90年代後半になるとイタリアンクラシックの流れが加速していきます。

その背景には英国のブランドやファクトリーの身売りや閉鎖などによる衰退と、優れた製品を英国や米国よりも小ロットかつ安価で製造できるイタリアのブランドやファクトリーに注目が集まったという二つの要因があると思います。

私が初めて出張でイタリアに行った89年にはすでにイタリアンクラシックは現地で確立されていて、日本人がそれを知らない(注目しない)だけという状況でした。

今もあるミラノのドリアー二やティンカーティ、フィレンツェのエレディ キャリーニなど、当時から有名なクラシックのセレクトショップに日本の若造が大人数で入って行き、顰蹙をかったのを今でも覚えています。

そういった意味では、日本でイタリアのクラシックスタイルが一般的に知られるようになって、まだ20年くらいしか経っていないことになります。

この本は、そんなイタリアのクラシックスタイルの波が押し寄せ始めた1999年のもので、いまのイタリアのクラシックスタイルのベースとなったものが書かれていると言えます。

21年前と言えば私は34歳、いま30代中くらいのイタリアのブランドの服を着ている人達はまだ中学生だったということです。

いまその世代の人達がなにげなく着ているイタリアの服が日本に入ってきて広まる過程おいて、知っておかなければならないことがたくさんありました。

知らなくてもいいこともありますが、知ることによって色々な意味でいま着ている服のことを理解できることも多いと思います。

ネットでは出てこない情報も多いこの本。

古本屋さんで数百円から買えます。

時代は一昔前のモノですが、当時を知らない世代の人たちにも読んでいただきたい本です。

正しくは ”STILE CLASSICO ITALIANO 読本” かな・・・(笑)

2020春夏トレンド解説動画Vol.5アップしました。

今回はパンツ編です。

是非ご覧ください。

https://www.beams.co.jp/feature/200123/