スクラップブック

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

BEAMSも緊急事態宣言を受けて原則自宅待機なので、私も水曜日から自宅でテレワークしています。

いい機会のなので、自宅にある80年代から90年代の資料や書籍をチェックしながら、今の流れとの関連性やクラシックの基本を再確認しています。

資料の中には、私が80年代の中ごろから90年代前半ころに購読していたアメリカのGQとフランスのVOGUE HOMEの切り抜きかから作ったスクラップブックがあります。

今日はそのスクラップブックの中からピックアップした切り抜きをもとに、当時私が影響されたスタイリングや今のクラシックとの共通点などをお話ししたいと思います。

当時のGQやVOGUE HOMEのファッション特集や広告には、何故かシャツとタイのコーディネートで見せる手法が多かったのです。

御覧のとおり、特集ページだけでなく広告ページも何故かシャツとタイをフィーチャーしたものがとても多かったのです。

当時のクラシックスタイルを考えれば、スーツの色柄は基本的にオーソドックスなものがほとんどなので、これを見た人達がシャツとネクタイのコーディネートだけで全体のコーディネートがイメージできたのかもしれません。

見ていただくとわかるのですが、シャツの色柄や襟型、、ネクタイの色柄がいまBEAMSで展開しているものと雰囲気が似ています。

ここ数年の流れはイタリアと英国とアメリカのミックススタイルなので、当時のアメリカの流れであったブリティッシュ アメリカンの雰囲気は今のドレスクロージングの流れとリンクするものがとても多いのです。

それにしても当時のCHRISTIAN DIORのメンズがとてもクラシックだったというのも、この時代の流れを物語っています。

コーディネートも素晴らしいですね。

そして、スーツコーディネートにも今の雰囲気を感じることができます。

柔らかい襟のレギュラーカラーやタブカラー、大柄のプリントタイ、ベルトレスでサスペンダー仕様のダブルブレストのスーツ、ボタン下掛けのダブルブレスト、モノトーンコーディネート、シングルピークドの3ピース、フレンチアイビー的な雰囲気もあるダブルブレストのブレザーにゆったりしたバルカラーコートのコーディネート。

ここ数年BEAMSが提案してきたものや、イタリアのサプライヤーから打ち出され日本のマーケットでよく見られるようになったもの、いわゆるファッショニスタという人たちが注目しているようなものもあります。

ここ数年の流れは80年代から90年代くらいのクラシックをベースにアップデートさせた提案が多いので、このあたりの雰囲気を掴んでいるかどうかで、企画やバイイングの理解度と深みみたいなものに差が出てくると思います。

私が度々小さな変化をとらえることが重要と言っていますが、その小さな変化はどこから来るものなのかを知ることもファッションの仕事ではとても重要なことなのです。

スクラップブックの中で一際目を引くRALPH LAURENの広告。

この当時のラルフローレンの広告は特に格好良かった。

シンプルで特に難しいコーディネートではないので、同じようなアイテムでコーディネートを真似てみたのですが、まったく同じような感じにならないんです(苦笑)。

モデルがとにかく格好良く、ラルフローレンの服のイメージととてもマッチしているので、それを真似ても同じようにはなるわけないですね。

とにかく30年以上経ったいま見ても、まったく古さを感じさせないスタイリングです。

1987年にスタートした、少し若い世代をターゲットとしていたCHAPS RALPH LAURENの広告もいいですね。

ネイビージャケットに白シャツとレジメンタルタイという普通のコーディネートですが何故かとても格好いい。

これもやはり柔らかい襟のレギュラーカラー。

コーディネートは今の雰囲気とほとんど変わりません。

同じく80年代後半まで存在したPOLO DUNGAREESの広告。

デニムの上下に白黒ヘリンボーンのジレというのもいいですね。

当時のラルフ ローレンの広告は、とにかくコーディネートだけでなくカメラワークが素晴らしい。

当時BRUCE WEBERがラルフ ローレンの広告を手掛けていたのは知っていますが、すべてが彼の仕事だったのか詳しいところは正直よくわからないので、今度一緒に仕事をしているカメラマンさん達に聞いてみようと思います。

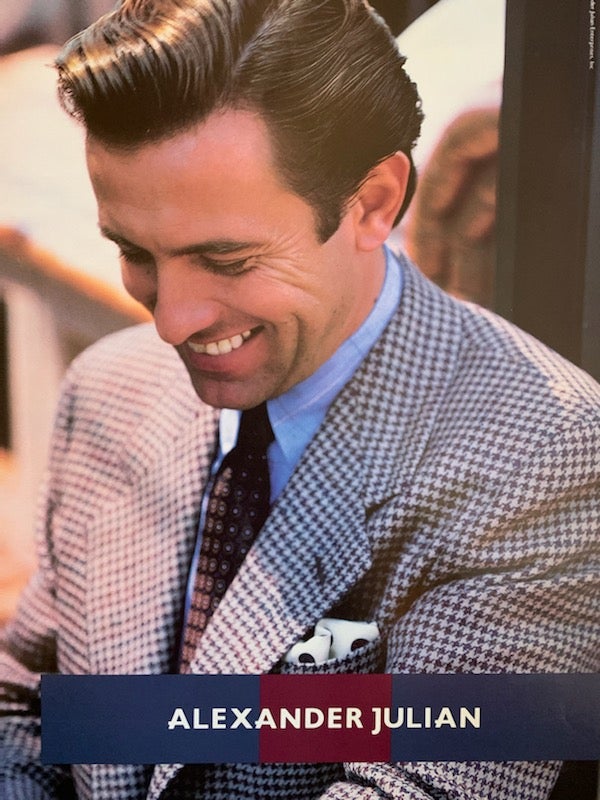

このブログでも何度か触れているALEXANDER JULIANの広告もあります。

アレキサンダー ジュリアンは ”色の魔術師” と言われ、70年代から80年代のアメリカを代表するデザイナーの一人。

当時は彼以外にALAN FLUSSER(アラン フラッサー)やSALVATORE CESARANI(サルバトーレ セザラニ)、JEFFREY BANKS(ジェフリー バンクス)など、ニューヨーク トラッドと言われたデザイナーたちが注目された時代でした。

特にサルバトーレ セザラニとジェフリー バンクスはラルフ ローレンとのかかわりが強かったのですが、それは長い話になるのでまた別の機会に。

当時のフレンチトラディショナルを代表するブランドのOLD ENGLANDの広告はこんな感じでした。

なんとなくラルフ ローレンの影響を感じさせる雰囲気もあります。

ラルフ ローレンは1986年にオールド イングランドの本店に近いマドレーヌ広場に基幹店をオープンさせたので、今になって思えば少なからず意識していたのかもしれません。

当時ラルフ ローレンの広告がテニスなのに対して、オールド イングランドはバドミントンというのも何か意図があってのことなのかなと思ってしまいます。

HERMESの広告はカラースエードのジャケットやブルゾンやジレ。

今シーズン多くのサプライヤーからカラースエードのアイテムが打ち出されていますが、この当時もこんな感じのカラースエードが多く見られました。

デザインやディティールも今のものと近いのがわかると思います。

画像だけでも上質感が伝わるのはさすがエルメスです。

フレンチトラッドと言えば、FACONNABLE(ファソナブル)も当時有名でした。

日本でもライセンスで展開していたのでご存じの方も多いと思いますが、イメージ的にはフランス版ブルックスブラザースやラルフローレンというイメージでした、

ちなみに、シャツはORIANが手掛けていたというのを聞いたことがあります。

当時フランスブランドはイタリア製のアイテムが多かったですが、あくまでもファクトリーという位置づけだったので、イタリアのファクトリーブランドが表に出るのは90年代半ば以降になります。

カジュアルアイテムで当時よく見られたのがクリケット セーターやフェアアイルのニット。

このあたりも、ここ数年の流れを見ると、この当時のリバイバルというのがわかります。

さすがに上の画像のようなクラシックなテニスルックのコーディネートをいまやったらコスプレになります。

それはやはり時代性を加味したうえでアップデートするというのが大事ということですね。

80年代中頃と言えば、まだまだアルマーニを代表とするイタリアン デザイナーブランドの勢いがあった時代でした。

当然海外の雑誌でもファッション特集となれば、そのようなブランドが多く見られましたが、自分は当時からトラディショナルな服が好きだったので、集めたスクラップも御覧のとおりクラシックなテイストのものばかりでした。

ここ数年のクラシック回帰の流れの中で、この当時のテイストがサプライヤーからの提案されるのを感じて、このスクラップブックを見返して、自らサプライヤーにも提案したりしていました。

当時は英国もアメリカもフランスもクラシックが元気な時代だったので、いろいろな国のクラシックを学ぶことが大事な時代でした。

ここ20年くらいは、ある意味イタリアン クラシック一辺倒な時代でした。

イタリアのクラシックで育った人にとっては、英国やアメリカやフランスのクラシックに馴染みがないので、今までのイタリアン クラシックと違うテイストのクラシックは流行りものと感じるのも仕方ないかもしれません。

それを皆さんにわかりやすくお伝えするのも自分の役割だと思っています。

そして、なんでも昔は良かったというのではなく、今の流れを踏まえたうえでどのように取り入れていくかをお伝えして行くことが重要だと思っています。

なので、このテレワークの期間を活かして色々基本的なことを再確認しようと思っています。

”今に活かせる昔ばなし”

ご興味があれば、たまにお付き合いください(笑)。