量子場師のむかえです

(心屋マスター29期 かのマス卒業)

☆前者・後者って?

⇒『■【永久保存版・全体概要】前者後者は世界を救う?!前者後者ってなんだ?』

(by 心屋仁之助さん)

-------------------

【前者後者xお片付け】

ゲスト;ライフオーガナイザー®オオノミエコさん(後者/ADHDタイプ/元汚部屋住人)

イベントレポ続き~![]()

前の記事で、

前者と後者では同じ片付けでも破たんの仕方が違うし、

対応の方向性も変わる、という内容を紹介しましたが

さて、オオノさん(ライフオーガナイズ協会)の推奨するお片付けの基本は

生活動線に合わせるということです。

だからまず

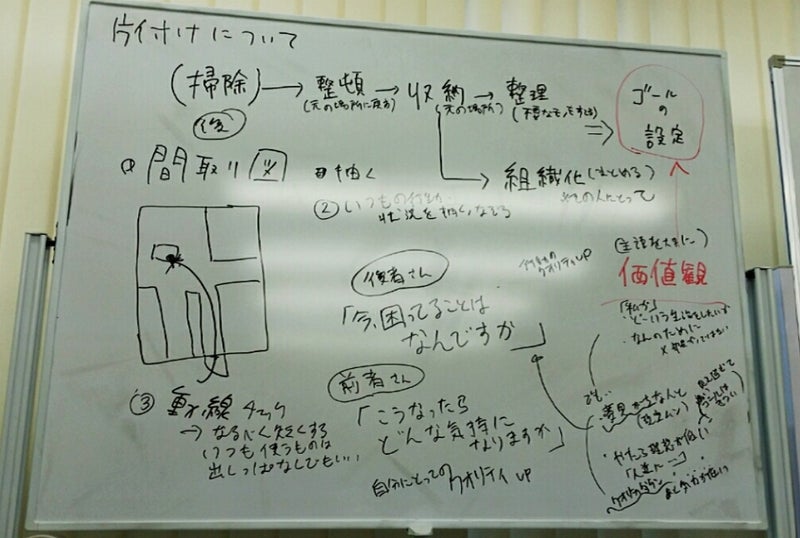

①家の間取りを描きます。

(ホワイトボードの左みたいに)

ちなみに、後者のご相談者さんは、

そもそも間取りが描けない(思出せない、正確に認識してない)人もけっこうな割合でいるそうです。

後者は「今いるところ」が基本だから、

全体の空間認識が弱い(あまり把握してない)んでしょうねー・・・^^;

②その描いた間取りに対して、

いつもの自分の行動(玄関入ってどうしてる/朝起きてどうしてる)や

状況(どこでいつどうものが散らかってるか)を

描いたりなぞったりします。

③自分の生活動線を確認し、

なるべくその動線や動作が短くなるように、

お片付け(収納など)を工夫・設計します。

これ、特に後者さんにとっては非常に大事な作業になります。

現状確認→行動計画という流れ自体も、

いきなり目標に飛びつこうとする後者にとっては抑える必要があることですが、

それ以前の話として、

現状の散らかりパターンと生活動線の確認は、必須です。

なぜなら後者さんは、

あまりに当たり前のこと過ぎて自覚してないことが多いのですが、

「後者は、夢遊病のような状態で、

知らぬ間に動いていて、

知らぬ間に服を脱ぎすて、

知らぬ間にモノを使ったり放置したりして、

”気がついたら”モノが散らかってるから」

(byオオノさん)

です。

※オオノさん曰く「気がついたら」は後者が必ず使うワードだそうです^^;

============

もう少し解説しますと、

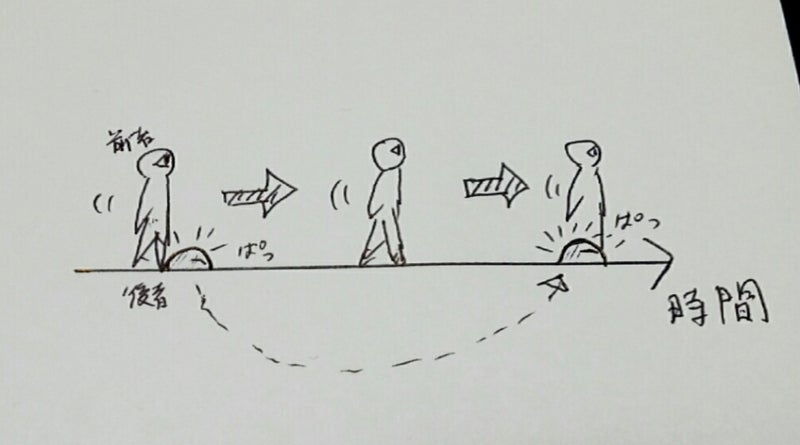

後者さんの意識って基本住処が水中(自分の世界)なので、

後者の意識は社会平面と自分の世界を行ったりきたりで

社会平面には断続的に存在していますよね。

(前者さんはずっと継続しています)

気づくと周りの状況が変化しているのなんて、

後者にとって当たり前すぎて気づいてないくらいの日常茶飯事です。

EX.

前に意識した状態

↓

次に意識が戻った状態

(気づいたら人が増えてる、移動してる、状況が変わってる)

変化の度合いはその時々ですが、

後者にとっての状況の変化や現状把握は基本的に

アナログではなくてデジタルなのです。

今回参加の後者さんで、

初めて自分のこの状態を認識して、やっと後者を自覚した方もいらしました^^;

http://ameblo.jp/thste708/entry-12202466185.html

(「ともぴさんがワープした!!」)

でも、その間、意識はどこかに潜っていても

現実の体![]() は

は

社会平面上から消えてなくなるわけじゃないじゃないですか。

じゃあ後者の意識が潜っている間、

体の方はどうなっているかというと

停止 か オートマ(自動)化です。

オートマ化・・・・つまり、体を自動で勝手に動かしています。

例えば、後者ならわかると思うんですが、

「歩きながら考えてる」時なんかもそうですよね。

歩くのは体に任せておいて、

自分は自分の世界で色々思い出したり空想したり組み立てたりしてる。

緊張・興味を伴う時はオンにしてるでしょうが、

慣れていることやいつもの場所になればなるほど、

このオートマ化が頻繁になるし長くなります。

基本沈んでいないとエネルギーが切れる後者にとっての、

代表的省エネ法なんだろうと思います。

そしてオートマ化が入っていると、

自分1人でも、自分自身が意識してない間にオートマでやったことで

状況がいつの間にか関わっています。

(気づいたらさっきあったものがどっかいっている、

気づいたら服が脱いである、

気づいたらなんかいつ置いたのかわかんないものでテーブルにモノがあふれてる)

↑もちろん行動したのは自分以外にありません

後者の散らかりには、

このオートマでやっていることが大きく関わっているのですが、

自分でそれをちゃんと自覚していないことが多いのです。

なので、自分の行動や状況を客観的に確認することで、

オートマがいつ発動しているかや、

オートマ時の自分がどうしているかを含めて、自分の動線を意識化します。

これが後者の現状認識の外せない第一条件になります。

上手くいってる時はいいんですけどね。

エラーが起きている時は、そこからチェックが必要です。

(片付けに限らず)

これはお子さんの片付けとかでも気を付けるポイントだと思います~。

==============

そして、第二段階のお片付け計画ですが・・・・

現状の動線や散らかり状況(どこに何がいつ)をチェックした上で、

計画を立てるのですが

大事なことは、

・生活動線が短くなるように設計・工夫する。

・生活動線に合わせて物や収納を配置する。

ということだそうです。

オオノさん曰く

![]() 「いつも使うものなら、出しっぱなしでもいいんです」

「いつも使うものなら、出しっぱなしでもいいんです」

そして私が個人的におお!![]() ∑(゚Д゚)となった名言。

∑(゚Д゚)となった名言。

![]() 「ゴミ箱は、ゴミが溜まっているところに置くんです」

「ゴミ箱は、ゴミが溜まっているところに置くんです」

・・・・ 当たり前に聞こえるかもしれませんけどね。

「ここに置くのがかっこいいよね」とか

「ここにあるときちんとして見える」

とかを優先してゴミ箱(に限らずですが)を配置しようとしませんか?

あるいはゴミ箱の形や容量を決めていませんか?

もちろんそれで片付け生活が成り立っていれば理想優先でいのですが、

現実としてゴミが散らかっているなら、

動線に対してゴミ箱の位置が合ってないのが最大の原因だということです。

(努力不足とか意識が低いとかでなく、

ゴミ捨て機会とゴミ捨て行為の間にストレスがかかっている)

まとめると

① 間取り図を描く

② 現状の気になるポイントの状況と自分の動線を客観的にチェック!

③ 動線や動作がなるべく短くなるように配慮・工夫を考える

後者は特に

・自分のオートマ動作を意識化すること

・「現実にどうなっているか」に合わせて設計すること

てことですね。

さらに詳しくや具体例はオオノさんのサイトへGO!![]()

⇒かたづけーる.com

家全体の本格的な片付けに着手しなくても、

ちょっとした部分のことでもこの発想法は応用できると思います![]()

![]()

でこれね、後者にとっては

色々なことに通じるもの凄く大事なポイントだと思っていまして![]()

何がポイントかっていうとこの2つです。

・自分の現状を「客観的に」把握する

・自分を変えられると思うな

客観的に把握することの大事さは既に書きましたが、

それを踏まえた上で、

2つ目を自覚することが非常に大事だと思っています。

この前者後者始まってから、色んな人が言うように、

あるいは始まる前から後者さん自身は心の中で

「どんなに言われてもやらかしちゃうの![]() 」

」

「言われたところで、自分はこうなんだからどうしようもない![]() 」

」

「無理なの!![]() 」

」

てなことを色々言ってくる周りの人に対して思ってるし、思ってましたよね?

意思でどうにもならんのだと。

ええ、よくわかります。

でも、不思議なのはですね。

そう他人に対して主張したり思ってるにもかかわらず、

なぜか自分は自分を何とかできると思ってませんか?

これね、

できませんからね。

後者はまず自分のことを、

どういうシステムになっているか客観的に把握して、

それに沿って自分自身を扱う(対応する)必要があります。

合言葉は

「ま、私だからな」

「まあ、やるよな(やらないよな)」

だから

→ ゆで卵のタイムアラームかけとこ (ーー;)

→ 今本読み出すのやめとこ (><)

→ 鍵のそばに財布置いておこ (^^;)

→ 今寝転がるのやめよ (==)

→ つまみ食えるもの買い置くのはやめよ(・v・)

→ これ以上仕事入れるのやめとこう

まあ、それでも目の前の欲求に弱いという特性(システム)があるので、

わかってても負けたりしますけど、大分違うはずです。

もちろん、客観的にシステムを把握すれば、

システムを変更するという手段も取れますけどね。

意識化できればさくっと変更できる自動プログラムもあるでしょうが、

大体はパワーをかけて新しく習慣化する必要がありますから

やりたければそれはそれで

「システム書き替えプロジェクト」として並行してやることにして、

現状に対するアプローチや改善に対してすぐ使えると思わないことです。

そもそも別にそんなことしなくても、

自分を上手く扱えばすむこともいっぱいあります。

少なくとも、

自分で自分を変えられると思って、

今までのシステムをのそのまま走らせたまま

システムに逆らって行動しようとするから毎回同じパターンで失敗するのです。

(Max見積もりと、学習能力のなさのたまものでもありますね)

![]()

さて、座談会で個人的に盛り上がった話題はまだあるので、

それはまた次の記事でー![]()

■前者後者の過去記事一覧

⇒ http://ameblo.jp/mukae-443/entry-12197146742.html

気に入った記事やなるほどと思われた記事は

ぜひ積極的に拡散ご協力くださいな~(>▽<)

※全てリンクフリー(別に前者後者に限らず)

■以降の記事の予告(青字はアップ済)

※メモなので変わるかもしれません

ーーーーーーーーーーー

広まれ!前者後者論。

■前者後者整理

・後者チェックシート

・前者と後者の決定的な違い

・補足

・主観/客観/他人視点の違い & 境界にいる方々へ

・能力の話でもないしキャパ(容量)の話でもない

・「自分」の感覚が違う

・行動パターンの差

・「できる」の捉え方も違う

・前者と後者の違い、改めて(マニアックバージョン)

■これがあるから混同する

・自己中と利己的は違う

・実は客観視はできる

・後者にも得意なゾーンはあるので勘違いする/後者は得意ゾーンの違う後者同士でバカにし合っている (後者は自分のできてることについては声高に主張し、他の後者の前者力は認めない)

⇒ 前者力の競い合いは、やがてボールの落とし待ちになって目的を見失う

⇒(余談;思い出話)

・「使えない高学歴」の正体もこれ (ただしこいつらがやっかいなのは、もうひと捻りある)

参考)

・ 「頑張らない」がわからないというより、「頑張る」がわかってない

・ 「自分を活かす」には

■後者の本質

・自己感覚へのこだわり

・後者の本質は突出じゃなくて「欠落」

(突出するのは、この偏りの結果と、変更力のなさによる特定方向の突破力

/偏りという個性そのものが讃歌)

・一部の前者さんが驚く後者の特性

■悪意について

・悪意は他者の視点への想像力、場の把握力、シナリオ力を要する前者同士でも「前者力」を競う高度なゲーム

・参加してない人間を弄ぶのはマナー違反だが、参加するなら文句は言えない

・誰かの始めた悪意が巡り続けている

・悪意の行き着く先は、病気、犯罪、子供、スーパー後者(あるいは後者性を否定していない後者)

■誤解を解く

・能力の分布(平均の前者/バラツキの後者)

・言語化が苦手というより、情報が多過ぎてローギアを回しきれない

・前者が冷たいのではない、我々が複雑で深いのだ

・後者は理解できないわけじゃない。理解できるように説明されれば普通にわかる。

■後者による「自分取扱い説明書」

・何をさておいても、できてないことをできてないと認める

・他人からの評価が低いなら評価が低い自分を受け入れる。

(そこからがスタート)

・自分の能力をMAX値で測るのをやめる

・前者ぶらない「可愛い気のある後者」になる

・「手に負えなくなりそうになった時点で助けを求める」という呼吸をつかむ。

(投げ出すのではない)

・その時の「頼み方」は言い方のパターンがあるので覚えて練習する

・わからないことの質問の仕方もパターンがあるので覚えて練習する

・人の視点に立つものの言い方も覚えて練習する

・前者力は、自分を縛るためではなく自由にするために学ぶもの

・欠落は超えようとするものであって、埋めるものではない

・突っ張りたいなら突っ張り続ければいいが、その価値があるのかは考えた方がいい

・自分の興味関心を見極める

(どうせすぐに気を取られるし、興味さえあれば一気に集中できるのが才能)

■後者による「後者取扱い説明」

・全体像と枠組みを抑えて伝える(配慮する領域が後から増えるのに弱い)

/とにかく最初が肝心、足場と軸を作る(あとは放置してよい)

・正しい角度で殴れ

・短い説明はむしろわからない(文脈と他人のものの見方を交えて説明する)

・”いったん”期待値を下げろ

・「前者力」にどれだけ負荷がかかっているか見極める

・納得し興味さえ湧けば勝手にやるし、突破力もある

・先に手を出さなければ「前者力」が育つ

・能力を理解し活かしてくれる人への感謝と忠誠力はすごい

・”こういう後者”は見放されてもしょうがない・・・が、チャンスをあげて欲しい。

■後者による「後者のための前者取扱い説明書」

・見えてしまう苦しさ、できることをしない罪悪感

(気づかなかった、という言い訳はできない)

・彼らは人からどう見られているかを常に肌で感じている

・彼らにとって夢中になるとは

・この非難は取り合わなくていい

・前者の言葉はヒント、受けて深めてるのは後者

■後者の素晴らしさ

・後者は先に悪意を手放せる

・後者は先に幸せになれる

自分を縛ることができるのは自分だけ・・・

心も体も今より自由になりたい!

そんな方のお手伝いをしております♪

量子場調整 施術&講座メニュー

量子場調整 施術&講座メニュー 量子場調整って?

量子場調整って? あなたも今日から波動が観られます~量子場観察術講座

あなたも今日から波動が観られます~量子場観察術講座 お客さまご感想リンク集

お客さまご感想リンク集お申込みフォーム

⇒ http://ws.formzu.net/fgen/s59842420/

※現金、お振込み、pay-pall(クレジット決済)可能です。

※男性も歓迎ですよ^^