最近見た映画(≠最近公開された映画)の感想など

須々木です。

最近見た映画の感想など簡単に書いておこうと思います。

見たのは最近ですが、最近公開されたやつではないです。

有名なやつばかり。

※ネタバレはあまり気にしていないのでご注意。

●「タワーリング・インフェルノ」

原題:The Towering Inferno/公開:1974年/監督: ジョン・ギラーミン

超高層ビル火災を描いたパニック映画。

1974年度のアカデミー賞で撮影賞、編集賞、歌曲賞を受賞。

ちょうど50年前の作品なのに、まったく古さを感じさせない作品です。

久しぶりに見ましたが、改めて完成度の高さを感じました。

人間の愚かさ、不完全さ、技術を過信することの恐ろしさを象徴する超高層ビルの存在感が際立っていますが、これは当然「バベルの塔」が強く意識されているのでしょう。

多くのキャラが描き分けられ群像劇のように展開しますが、事態の進行が明快でタイムスタンプのように機能するので、混乱をきたしません。

ジェームズ・キャメロン監督作品「タイタニック」(1997年)のパニック映画パートは、「タワーリング・インフェルノ」と近いものを感じます。

●「ディープ・ブルー」

原題:Deep Blue Sea/公開:1999年/監督: レニー・ハーリン

いわゆるサメ映画。

「ジョーズ」というあまりに偉大過ぎる先行作品がある中、リスペクトと差別化をここまで見事に両立できるのかと。

舞台となる太平洋上に浮かぶ医学研究施設アクアティカの設定がまず見事。

「知性をもつサメ」に対するSF的裏付けが間延びしない尺でわかりやすく提示され、あとはひたすら突っ走る感じ。

本当に休む間もなく突っ走り続けるのが最高です。

いま見ると、サメのCG(一部シーンのみ)のクオリティは少々気になりますが、それでも面白いことに変わりありません。

サメの知性による恐怖をこれでもかと見せながら、それでも克服できなかった野性が最終的に命取りになるという展開は非常に良いです。

生みの親がその責任を取るように海中でサメと対峙するクライマックスシーンは、セリフも含めとても印象的です。

野性+知性の恐怖というのは、「ジュラシック・パーク」におけるヴェロキラプトルの描写と近いものを感じます。

無力な人間が窮地で拠り所にするのが知性なわけですが、極限状態でその知性すら頼りにならないかもしれないと思ったときの絶望感は、視聴者のメンタルを揺さぶりまくります。

●「誰も知らない」

公開:2004年/監督: 是枝裕和

実話をもとにした社会派作品。

主演の柳楽優弥が第57回カンヌ国際映画祭で史上最年少および日本人として初めて最優秀主演男優賞を獲得。

見たことがなかったので、今更ながら。

なかなかずっしり来る作品でした。

あまりにひどい境遇でありながら子供たちが泣いていないのが、むしろ痛々しく、感情表現のリアリティを感じました。

柳楽優弥の異様なまでの存在感は当然印象的でしたが、母親役のYOUも印象的で、序盤にこの二人が生み出したコントラストが作品の背骨となって全体の雰囲気を支えていると感じました。

ただ、これでも元になった事件よりかなり美化しているというのが、さらに追い打ちをかけるところです。

●「ヘルタースケルター」

公開:2012年/監督:蜷川実花

岡崎京子の漫画「ヘルタースケルター」(「FEEL YOUNG」にて連載。未完)を原作とする映画。

R15+指定。

見たことがなかったので、今更ながら。

「いったいどうなるのだろう?」という、怖いもの見たさとも言える感覚を刺激し興味を引き続ける確固たるエンタメ性がベースにあり、そのうえでアートとしても面白かったです。

画面的にいろいろ強いが、それでもまったく埋もれない……というより燦然と輝きまくる沢尻エリカが凄かったです。

はまり役過ぎる。。

キャラの壊れっぷり、サイケデリックな描写とあまりにマッチしています。

原作、監督、役者の見事な化学反応を存分に味わえました。

●「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」

原題:Raiders of the Lost Ark/公開:1981年/監督: スティーヴン・スピルバーグ

のちに「インディ・ジョーンズ/レイダース 失われたアーク《聖櫃》」として知られるようになった、「インディ・ジョーンズ」シリーズの1作目。

一連の作品が、世の多くの子供たちに、考古学者のイメージを勘違いさせることになりました。

「文化的・歴史的・芸術的にきわめて高い価値を持つ」とみなされ、アメリカ国立フィルム登録簿に登録済み。

何度も見ていますが、最近見ていない気がしたので。

「インディがどうやって登場して、作中でどんなふうにキャラを立たせていったのか」というのが気になって復習しました。

改めて見るとやはり学ぶことが多いですね。

いろいろ知識が増えた状態で見ると「そんなわけあるかい!」と突っ込みたくなりますが、それを押し切っていく強さが最高です。

これぞエンタメ。

・・・という感じです。

適当にその時々の気分でチョイスしていましたが、改めて並べてみたら、1970年代から2010年代までちょうど1作品ずつでした。

映画、良いですね。

sho

4DX劇場版『 ウマ娘プリティーダービー 新時代の扉 』を見て来ました。

先日、ずっと楽しみにしていた

劇場版『 ウマ娘プリティーダービー 新時代の扉 』

を見て参りました~!

公開から約1ヵ月、ようやく見に行くことができました!やった~!

やぁ~、しかし、人生初の4DXも体験して来たのですが、正直!初見の作品ではじめての4DXは!失敗!でしたね!ディズニーのアトラクション並みに揺れるとは思ってなかったぜぇ。

しかも私がチビなこともあり、座席の足場につま先しか届かず踏ん張れない&両サイドの手すりでガッチリ固定しないと体が無限にズレ落ちて行く&頻繁に座り直す、という状況でした。

踏ん張るのに必死でアニメの細部の演出に全ッ然集中できなかった………。

アニメは画面に映っているモノは全てが意図的に準備されたモノで、その沢山の細かい演出を味わうには、4DXの演出や視界の揺れは逆に雑味になってしまった印象でした。

もしかして、4DXとアニメの相性って、あまりよくないやも???

以前見に行ったROAD TO THE TOP では立ちまくった鳥肌も、今回は鳥肌ZEROという結果になりました…シク…シク…。

まぁ~、しかし今回の4DXは「揺れすぎ!」とかなり評判が悪かったようで…。今回ばかりは下調べしなかったことが悔やまれます…。

後でMX4Dと4DXはほぼ別物だということを知りました(そこから?!て感じですが)。まぁ似たようなもんやろ、と完全に甘く見てましたねぇ。MX4Dの方は評判良いみたいなのでそっちの心配はしなくて良さそうです。

気持ち切り替えて作品の感想書きます。はい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

内容は『 ウマ娘 本気爆裂根性熱血青春俊足頂上決戦ガチンコ最強(プリティ-)ダービー 新時代の扉 ~俺を誰だと思っていやがるッ!!~ 』って感じ。

コレを見に来たんだよぉ~!!!!!って感じで最高でしたねぇ~。

やぁ~、さすがというか、内容も作画も演出も期待してた分ハードルが高かったと思うのですが、十二分に満足できました。

スポーツ物が好きな人が好きな要素やドラマが盛り沢山。夢ありクソデカ感情あり壁あり挫折あり葛藤あり復活あり感動あり、本当に一通りの要素は入っていたと思いますね。はい。

あと予想以上に色んなウマ娘が登場してくれたので、アプリゲームをプレイしている身としても目が大変幸せでした。本当にありがとうございました。

ウマ娘は色んな媒体で展開していますが、ほぼ全ての作品で「掘り下げる世代と主人公を変えている」ので、どの作品から入っても大丈夫な設計になってます。

「映画気になるけどウマ娘よく知らないんだよな~。」って人が映画を見ても問題ない入口になっていると思います。気になる方はこの機会に是非是非~。グレンラガンやキルラキルのTRIGGER系が好きな人は絶対好きな作画とスピード感だと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

…やぁ、でもホント、内容に関しては「いいぞ」の一言でも良いというか、あまり書くことないんですけど、なんか4DX初体験の失敗談の方が分量多い気がするのが、すごい気になる。

………嫌だ~ッ!悔しい~ッ!ウワ~ッ!

いや、でも4DXはアレはアレで楽しかったんですよ。ただ、どうせなら4DXの初見は『マッドマックス:フュリオサ』にしておけば良かった!!!て後悔が募ってるだけで…。実写アクション映画とかなら絶対楽しいですもん…。

なんか、このままだと消化不良と言う名のトラウマになりそうなのでウマ娘もう1回キメるか、早々に4DXの『マッドマックス:フュリオサ』を見に行く必要があるのでは?とムズムズしております。

何度か強い雨が降りましたが関東の梅雨入りはまだらしく、こんなに遅いのは久しぶりですかね?靴を新調したので雨の日でも転ばないはず!なので、梅雨でもなるべく散歩できるといいなぁ。それではまた次回。

noz

伊豆下田の旅

どうも遊木です。

関東地方も梅雨入り間近で、不安定な天候が続く今日この頃、みなさま如何お過ごしでしょうか。

私は6月の上旬、伊豆下田に行ってきました。

伊豆は去年の3月ぶりで、その時は下田、松崎、堂ヶ島、修善寺と、伊豆半島をぐるりと回る旅でした。

故に、下田には1日しかおれず、しっかり見られたのは(天気も悪かったし)海中水族館と開国博物館ぐらい。

そのときから、「改めてしっかり下田を見たいな」と考えていました。

ということで今回は、三泊四日かけて、下田の歴史や自然、街並みなどをじっくり見てきました。

前回と被っているものもありますが、4日間の旅の様子をざっくりご紹介。

~伊豆下田の旅~

■1日目

例によって、横浜から踊り子号で向かいます。

今回は下田で食事をしたかったので、駅弁はなし。

軽食のみ購入しました。いつもありがとう崎陽軒。

下田に到着し、まず向かうは寝姿山。

山頂まではロープウェイなので楽ちんです。

上は、とても広いわけではないですが、結構見どころが沢山。

まずは何と言っても、伊豆三景の一つ、下田港が見渡せる展望台。

下の方には(後日行く)犬走島や弁天島、黒船の遊覧船が見えたりします。

次に黒船見張所跡へ。

下田と言えば開国の街。 黒船を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

ちなみに私は横須賀と横浜で生きてきた人間なので、下田の黒船推しにうっすら、

「おおん?久里浜を差し置いてか?」

「横浜は日米和親条約締結の地ぞ?」

など思わなくもない。

その後は、時期がぴったりのアジサイを愛でつつ愛染堂へ。

法隆寺の夢殿を、2/3スケールで再現したものらしいです。

ちなみに明王像は、元鎌倉八幡宮の愛染堂の御本尊とのこと。

その他には、現東急電鉄の創始者、五島慶太の顕彰碑や、石割り楠、ヒレ長鯉などを見ました。

ヒレ長鯉って初めて見たかもしれん。 美しい。

一通り見た後は下山し、ホテルに荷物を預けて遅めの昼食へ。

すぐ近くの、市場の食堂金目亭さんで、金目鯛三種丼を頂きました。

三種類とも、結構食感が違いましたね。

腹ごなしに周辺を散策していると、道の駅の向こうに黒船遊覧船が。(寝姿山の頂上から見えたやつ)

ちゃんとサスケハナって書いてありました。

クロンシュタット広場でしばし足湯につかり、ホテルのチェックインへ。

ちなみに去年泊まったのと同じホテルです。

■2日目

本日は、まず下田公園へ。(調べると分かりますが、公園と言いつつ山です)

余談ですが、公園に向かう途中、人生で初めて子ガモを連れたカルガモを生で見ました。

スマホだとこれが限界だった……。

どうやらこの辺りでは、カルガモの親子が名物のようです。

ただ今年は、気候の影響でいつもより早く子育てを始めてしまい、雛のほとんどをカラスに食べられてしまったよう。(カラスの子育て時期と被ってしまって)

私が見た親子は、おそらく他の番より遅くに卵を産んだのでしょう。

以上、街のおばあちゃんの情報より。

話は戻して、下田公園へいざ。

ちなみに旧澤村邸の横から公園に入ったのですが、後々こちらは裏口だと知るのであった……。

(裏口ですが)まず初めに、写真家、下岡蓮杖の碑があります。

この人は横浜とも所縁があって、関内の街並みや横浜駅を撮影し、海岸教会で洗礼を受けています。

あと何より、6月の下田公園はあじさい祭が開催されています。

本当に沢山のアジサイが咲いていました。 個人的には、額アジサイが特に美しかったです。

沢山のアジサイを愛でつつ、途中の休憩所で梅ソーダを頂き、空堀を見つつ志太ヶ浦展望台へ。

一旦山を下りて、水族館の無料エリアからイルカを愛でつつ、再び別口から入山。

途中、トカゲやらアオダイショウやらに遭遇しつつ、お茶ヶ崎展望台、馬場ヶ崎展望台など、全体をぐるりと一周して、ようやく正面である開国広場へ。

どう見てもこっちが正面だったな。

なんで裏から入った?

開国記念碑を見た後は、休憩がてらキンコロ(キンメコロッケ)を頂き、正面から下山しました。

その後は近くにある、ペリー上陸の碑を見て、ペリーロードを抜け長楽寺へ。

長楽寺は、日露和親条約が結ばれた場所です。

その後は、安直楼を見つつ、一端、前日にも浸かったクロンシュタット広場の足湯で昼食をとりました。(これはコンビニ飯)

その後は、吉田松陰が密航の際、お参りしたという説がある三島神社(柿崎神社)へ。

松陰の銅像がありましたが……もうちょい周囲の木切ったら?めっちゃ見辛かったよ?

(銀魂の影響で何度も松陽と間違えそうになる)吉田松陰は、ご存じ松下村塾を開き、高杉晋作や伊藤博文を教育しました。 安政の大獄で死刑になったのが30歳の頃です。

下田でアメリカの船に乗り込み、渡航を拒否され、奉行所に自首して投獄されたのは、松下村塾を開く前の話ですね。

開国博物館にも松陰の資料はありましたが、とにかく“学”に貪欲な人だったようです。

次に向かったのは玉泉寺。

ここは、下田条約が結ばれたときにアメリカ人の休憩所となり、その後は日本初の領事館となりました。(時間的にハリス記念館には入れなかった)

ちなみに、当時、まだ牛乳を飲む文化がなかった日本で、初めて牛乳を買ったのがハリスらしいです。 闘病中に所望したとか。

玉泉寺には牛乳の碑があります。

この日のラストは、柿崎弁天島。

松陰が密航するために海に乗り出した場所であり、その前に身を隠していたのが下田龍神宮、鷺島神社だったとか。

島の先には、吉田松陰と金子重輔の像がありました。

■3日目

3日目はまず、ずっと背景に映り込んでいた犬走島へ。

後日知ったけど、ゆるキャンの聖地だったらしい。

ついでに、釣り人のメッカでもあるらしい。 いや、メッカだからゆるキャンに使われたのかな。

犬走島は、かつてイヌワシがいたからそう命名されたという説があるようです。

ちなみに、黒船来航以降、外国人も下田の街で生活できたようですが、犬走島を軸に七里までが自由行動の範囲だったらしく、丁度天城越えができない距離設定になっていたとか。

その後は、旧澤村邸へ。

こちらは無料で入れるのでおススメ。

この建物、なんと大正4年に作られ、平成20年まで普通に使用されていたようです。

なので、保存状態がとても良いらしい。

なまこ壁と伊豆石を使用した、下田の特徴的な建築様式を用いた建造物です。

ちなみに、裏の蔵はギャラリーになっていました。

その後は少し街をぶらつき、ペリーロードを抜けて、了仙寺へ。

横浜で締結した日米和親条約の、詳細な中身を決めたのがこの了仙寺とのこと。

敷地内には黒船ミュージアムがあり、横浜のことにも結構触れられていました。

ミュージアムで勉強した後は、くしだ蔵さんで昼食を頂きました。

店主が音楽をされる方のようで、店内にはポスターやCDが沢山あり、良い雰囲気のお店でした。

後から知ったけど、カレーが有名な場所らしい。

その後は、下田八幡神社、宝福寺、海善寺と、マイマイ通りに並ぶ神社仏閣を巡りました。

すごくどうでも良いけど、八幡神社の金剛力士像が……夢に出てきそう…怖っ。

ぇ…こわっ…

宝福寺では、唐人お吉記念館に入りました。

唐人お吉記念館と言いつつ、1/4ぐらいは坂本龍馬の展示です。

この場所は、龍馬が脱藩の罪に問われていたのを、勝海舟が取りなしてくれた場所だとかなんとか。

唐人お吉は、日本側からハリスに派遣された芸妓です。

患っていたハリスの看護係として派遣されたお吉は、それ故に唐人と呼ばれ、波乱の人生を送ったとか。

ハリスの妾だったのか、最終的に入水自殺をしたのか、その辺はフィクションとの区別がつきませんが、何にせよ死した後も遺体の引き取り手がなく、憐れんだ住職が宝福寺に埋葬したのは本当のよう。

ただ彼女のエピソードは、どこまではフィクションで、どこまでが本当なのか、なかなか判断が出来ないものが多いようです。

あと、ここには猫ちゃんがいました。

黒♀は触らせてくれるけど、茶トラ♂は絶対ダメらしい。

めっちゃ睨んでくる。

■4日目

最終日は、まず黒船遊覧船サスケハナ号に乗りました。

乗船中、カモメがエサを食べにくるとのことで、エビせん持って待ってましたが、9割方トンビに取られた……。

いや、事前に言われてたんですけどね~。

その後は、チェックアウトし、下田駅に荷物を預けて隣の蓮台寺駅へ。

こちらは観光地化されておらず、静かな住宅街という感じでした。

駅からやや歩くと、吉田松陰寓奇処があります。

松陰は、密航の機会を伺っていた当時、皮膚病のために(ここの目の前にある温泉で)湯治をしていました。

ここは、そんな松陰を匿ってくれた村山医師の邸宅であり、二階の隠れの間が松陰の部屋だったようです。

次に、近くにあった天神神社へ。

大日如来坐像と四天王立像が有名らしいですが、とにかく階段の印象しかない。(像が公開されていなかったのもあるが)

高所恐怖症の人は、裏の迂回ルートをおススメします。

ちなみにこの階段は、桃の節句の時期に、日本一の118雛段になるそうです。

正直それは見たい。

最後は日帰り湯を入りに、日本一の総檜大浴場がある金谷旅館さんへ。

ちなみに1867年創業。

有名なのは、千人風呂と呼ばれるめっちゃ広い檜風呂ですが……行くまで気付きませんでした。

めっちゃ混浴だった。

脱衣所から鍵を持って、外にあるオートロックの扉を抜けると入れるそうな。(ちなみに鍵を失くすと戻れなくなる)

流石になんの準備もなく挑む度胸はないので(水着はNGだけどバスタオル巻きはOKらしい)、大人しく女湯に入りました。

ちなみに、おばあちゃんは何人か入りに行ってた。

ただ女湯もかなり広くて、露天風呂や深さ90cmある浴槽があったり、千人風呂に入れなくてもかなり満足出来ます。

入浴後は蓮台寺駅に戻り、電車が来るまで甘夏コーヒーなるものを頂き、下田に戻りました。

昼食は駅弁でしたが、普通にお腹すきすぎて写真撮るの忘れた……。

人気No1と2を買ったので、気になる人は調べて。

その後は、腹ごなしに街をぶらつきつつ、和菓子屋ロロ黒船さんでお土産を購入。

チラシで紹介されてた開国だんごと黒船最中、ペリーさんのりんご、詰め合わせセットを購入しました。

ちなみに開国だんごは、みたらし団子の中に餡子が入っています。

結構美味しかった。

こんな感じで三泊四日の旅行が終わりました。

かなりしっかり色々なものを見た気でいましたが、確認するとまだ抜けている場所があるよう。

なので、機会があったらまた行きたいです。

黒船来航、開国、開港と、下田と横浜は何かと繋がりがあるので、他の場所より親近感が湧きました。

次回があったら、もう少し事前学習をしっかりしていきたい。

下田は様々な歴史の交錯点なので、思ったより幅広い知識が必要だった。

何にせよ、旅の刺激は良いですね!

個人インスタに写真を更新しているので、よかったらどうぞ。

aki

最近スポーツアニメを映画館で見るのが楽しい

湿気がすごくてすでに気分は梅雨入りしてる米原です。

タイトル通り、最近スポーツアニメを映画館で見るのがすごく楽しいというお話です。はい。

今まで劇場で見る作品は、映像が派手なアクション物が多かったのですが、ここしばらくスポーツアニメの劇場公開が続き、見に行く機会が多くありました。で、今更ながら

『 映画館の音響でスポーツアニメ見るの滅茶苦茶良い! 』

ってなっております。

ちなみに映画館で鑑賞したのはこの3作品。

映画 『 THE FIRST SLAM DUNK 』

劇場用再編集『 ウマ娘プリティーダービー ROAD TO THE TOP 』

映画 『 ハイキュー‼ ゴミ捨て場の決戦 』

大画面で見る迫力ある映像や、目の前で本当に試合を見ている様で手に汗握る気持ちになるのはもちろんなのですが、本当の意味で映画館の音響のすごさを実感したのが今回の映画体験だったように思います。

ボールの弾む音、忙しなく響く足音、遠くの声援や歓声、相手の声、味方の声、詰まるような息使いが耳元で聞こえてくるような感覚、など、とにかく臨場感や没入感がすごかった。

視点が変わるごとに自分が、観客にもなるし、コーチやトレーナーやマネージャーになるし、味方選手にもなるし、敵選手にもなるし、ボールや追尾カメラにもなる。自分が登場するモノ全てに乗り移ったかのような感覚になるのすごい新鮮でした。楽しい~!!!

スポーツ物を良い音響で聞くとこんなに感じ方が違うのか!と驚きました。これはハマる。これから好きなスポーツアニメの劇場版がやる場合はなるべく劇場まで見に行こう!と決心しました。

あと良いと思ったのが、登場人物の心情や過去回想も交えつつ試合が進んで行くことですかね。

リアルでは選手たちのストーリーはTVや雑誌等の特集や特番を見ない限り入手できない情報が多くあると思います。ディープなファンが頑張って追いかけないと入手できない情報を、アニメはアニメ故に、見るだけで味方チームや敵チームのストーリーをジャバジャバ流し込んでくれるのでめっちゃ助かるな、コスパ良いな、とか考えておりました。

試合を楽しみならが同時に選手のストーリーも楽しめるの最高に贅沢だなぁ~と思いました。

来月から映画ウマ娘の4DXがスタートするそうなので、はじめての4DX体験、ついにしちゃうか?!と考えてムズムズしております。休日と上映時間が合うと良いな~!早く見に行きたい!

今年も厳しい暑さになるとの予測があり、すでにゲンナリしておりますが、まだまだ見たい作品もやりたいことも沢山あるので熱中症にも事故にも病気にも気を付けて生き残るぞ!ひとまず目の前の梅雨を乗り切りたいと思います。それではまた次回。

noz

ミーティングでアートについて扱った。

須々木です。

5月にやったRWのミーティングで、現代アートについて扱いました。

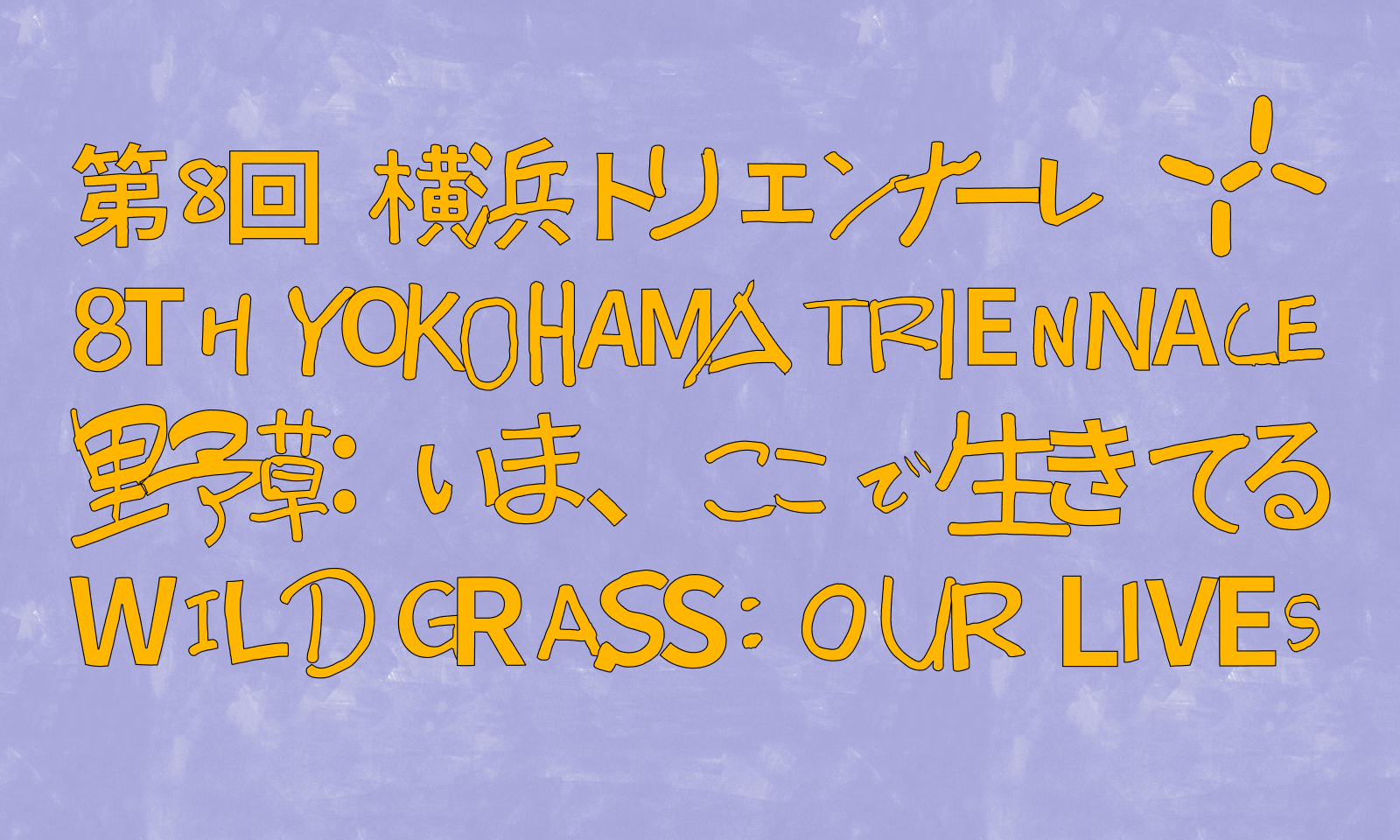

より具体的には、「横浜における現代アート」みたいな話です。

実際に「黄金町バザール2024 —世界のすべてがアートでできているわけではない—」に行ったりして、その後、さらに思考を深めていきました。

今回はそれに関連したお話など。

ミーティングについての詳細はこちら参照↓

米原による関連ブログ↓

まず、単純に今回の「黄金町バザール」に関する感想です。

2021年まで毎年開催されていた黄金町バザールが、そのあと2022年、2023年と連続でナシだったので残念に思っていましたが、今回復活してくれたことがまず何よりです。

もちろん、黄金町バザールがなくても他にいろいろ動きはあり、展覧会もやっていたりするのですが、やはり黄金町バザールという形での開催は一番しっくりきます。

個人的に、黄金町バザールは年によって受ける印象に差があるので、「今回はどんな感じだろうか?」と思って行ってきました。

今年は、3年に1度の横浜トリエンナーレがある年で、黄金町界隈よりもっと広い範囲でアートが超豊作です。

横浜トリエンナーレのテーマ「野草:いま、ここで生きてる」は、黄金町バザールをはじめとする関連アート・プログラムとの相性も非常に良かったです。

個々のアーティスト、個々の作品を楽しむ。

「黄金町バザール」など、個々のアートインベントとして楽しむ。

横浜トリエンナーレ、BankART Life、黄金町バザールなど横浜ベイサイドエリアで展開される一連のアート・プログラムを俯瞰して楽しむ。

こんな感じで、様々なスケールでアートに触れ、アートに浸り、アートで思考する機会を持てたことが、今回の最大のポイントだと思います。

点で楽しみ、線で楽しみ、面で楽しむことができる非常に贅沢な期間でした。

BankART Life7に関してはこちらで触れています↓

せっかくなので、ミーティングのときに発表した内容など、簡単に紹介しておこうと思います。

なお、①~③の課題は、ミーティング議長の遊木が事前に提示していたものです。

① 事前学習と展覧会鑑賞を通して感じた、「黄金町エリア」への率直な感想を発表せよ。

- あくまで相対的なものだが、黄金町では完成度を最優先で求めなくて許される空気を感じる。結果として、探求の途中経過のようなものが作品として発表されることが多々ある。懐の深さを感じるし、自由な発想に触れる可能性が広がるので良い。

- また、完成度を優先しなくても、強固なコンセプトの下で集まれば、魅力的な一つのコンテンツになりうるということを証明しているとも思う。この点について、RWとして参考にできる部分が多いだろう。

- すでに数えられないくらい訪れている場所なので、慣れてしまい盲目になっていた感がある。せっかくなので、この機会に「黄金町の魅力/黄金町の力」を改めて考えてみた。

- 黄金町界隈は、「ストーリー」を共有することで、境界線を厳格にひかなくても、ゆるくつながることができている。もっと俗っぽい言い方をすれば、「ストーリー」を推している(黄金町の今に至る経緯というストーリー)。「このストーリー推せる!」という人たちが黄金町のコミュニティを形成している。

- もはや作品は物質的な意味でのそれ単体で価値を見出しにくくなってきている。ストーリー性をもっているかはとても重要だが、黄金町という場所は、マクロでもミクロでも多層的にストーリーが折り重なっているので(プロスポーツチームが、チームとしてのストーリーと所属している個々の選手のストーリーを有して、交差しているのと同様)、一過性ではない吸引力を持っているのだろう。

- ストーリーも大きく2種類。一つは「歴史(過去のエピソード)」、もう一つは「ライブ感(現在リアルタイムに紡がれる現在のエピソード)」。学校教育など学習の場でも類似が見られる。関連する歴史的エピソード(だいたいテストには出ない)から入り興味を持たせてから本題に入るパターンが前者。教師の教え方など教室における状況が面白く、それに関連付けて記憶が定着するパターンが後者。黄金町は、この両方があるのも強い。過去の歴史は興味深いが、同時にリアルタイムの展開も興味を引く。

- 結論として、黄金町というコンテンツがもつ独自性はかなり強いし面白い。

② ミーティングの前後で、「横浜で創作活動する自分達」に対する印象に変化はあったか、あるならどのような変化か、ないならその理由を発表せよ。

- 現時点で特段の変化はない。個人としては、黄金町バザールをはじめとして、横浜に根差したアートイベントにはそれなりに足を運び観覧してきたので、新境地を開拓するような状況は起こりにくい(インプットのバリエーションは増えるが)。今後、印象が変わるとしたら、自分たちの立ち位置が変わったときだろう。自分たちの立ち位置が変われば、同じものを見ても新たな側面に気付けるようになるかもしれない。

- 「横浜で創作活動する自分達」について考えるとき、もう少し限定的なエリアで想定しても面白い(「横浜」は時として概念的)。

③ 「表現の力」という言葉は用いずに、“表現の力”を表現する一文を創作し、発表せよ。

『他者の主観を歪める主観の力』

- 「表現」はそもそも非常に主観的な領域の言葉だと思う。「表現」とは己の中の主観から生み出される。そして、その「表現」が「力」をもっていると言うためには、それが他者の「主観」に作用し何らかの歪みを発生させることが必要だと思う。歪められた者は、それを自己の成長により補正したり、うまく消化できずに苦しんだり、自己防衛的な反発を見せたり、受け入れて自己の表現ツールとして取り込んだりする。

- イチゴなどが、多少ストレスがかかる環境に置かれると甘みを増すのも近いイメージ。そのように歪みを与え、レジリエンス(困難をしなやかに乗り越え回復する力)を引き出すのが、表現の力だと思う。

ところで、ミーティングの一環でメンバーそろって行った時点で始まっていない展示もあったので、後日、改めて行ってきました。

あとから増えたものも結構ありました。

Instagram関連投稿(黄金町バザール) ⇒ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

5月には、横浜トリエンナーレも全会場を回ってきました。

横浜美術館からスタートして――途中の段階で「多くないか?」と感じていましたが、実際、過去の開催規模と比較して、参加アーティスト数はかなり多かったようです。

さらに、一人のアーティストの作品がいくつもあるパターンもかなり多かったので、全体として相当なボリュームです。

しかし、ひと通り見終わってから振り返ると、今回のテーマ「野草:いま、ここで生きてる」を伝えるのに、ある程度のボリュームをそろえることは必然だったんだろうなと感じます。

印象的な作品はいくつもありましたが、それとは別に少し印象的だったのが、美術館の前のスペース。

みなとみらいなので、様々な植物がきちんと手入れされているのが普通ですが、おそらく敢えて放置されたのでしょう。

みなとみらいでも、建設待ちのフェンスの中や、人がほとんど立ち入らない隅っこのスペースなどでは野草が元気に生えてきますが、人が行きかうみなとみらいの中心軸のスペースで伸びるに任せた雑草が見られるのは、想像以上に不思議な感じでした。

意図したものなのかという説明が特にあるわけでもないので、何も気にしない人も多いと思うのですが、だからこそ逆に考えさせられるところでもあります。

Instagram関連投稿(横浜トリエンナーレ) ⇒ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

一連のアート・プログラムは、6月9日まで。

質、量ともに充実した鑑賞体験でした。

sho