思考型ミーティング-現代アート、黄金町エリアより-

どうも遊木です。

個人的に今の季節が一番過ごしやすくて、もう半年ぐらいこれで良いのでは?と物思いにふける日々を送っております。

さて今回は、自分が議長を務めた最近のミーティンについて、内容や狙いに触れつつ一連の流れを紹介したいと思います。

まず、自分が扱った議題は、ざっくり言うと「現代アートについて」です。(公式インスタではちらほらミーティングの様子を載せていました)

これだけだとあまりにも漠然としているので、特に「横浜という土地に紐づけて」読み解く方針にしました。

以下は、メンバーに対して議題告知したときに共有した内容です。

4月から、3回に渡り扱いました。

今回は横浜の、さらに「黄金町エリア」(初黄・日ノ出町地区)に焦点を絞り詳しく扱う流れとなり(創造界隈拠点全てを扱うと、それこそ半年とか一年かかりそうだったので)、事前学習、展覧会鑑賞、課題制作に取り組みました。

ざっくり各回の内容をまとめます。

■事前学習

座学で、横浜市のHPを活用しながら創造界隈拠点と、トリエンナーレの基礎知識を共有しました。

黄金町(初黄・日ノ出町地区)に関しては、戦後から現在までの歴史を振り返り、売春・麻薬時代、外国人風俗街時代、「バイバイ作戦」への流れ、そこにアートがどのように参入し、黄金町でアーティストが成してきた役割(「アーティスト・イン・レジデンス」など)などを勉強しました。

現地で展覧会鑑賞する前に、「ちょんの間」や浄化作戦について知っておくことで、作品を単体として鑑賞するだけでなく、“展示場所との関係”という視点を増やし、一歩踏み込んだ深みのある鑑賞をすることが目的でした。

特に「黄金町エリア」は、そうすることに適した歴史を持っているので、創作の上で盲点となりがちな「鑑賞力」を鍛える狙いもありました。

■現地で展覧会鑑賞

『黄金町バザール2024“世界のすべてがアートでできているわけではない”』をサークルメンバーで鑑賞しました。

個人的感想に関しては前回の記事で触れているので、そちらをどうぞ。

これは後日、感想を共有して気付いたことですが、黄金町バザールの常連組とほぼ初鑑賞組で、メンバーが丁度半々に分かれていたことが良かったです。

初鑑賞のメンバーは、当然それまでの変遷や積み重ねてきた知識がないので、常連組より“見えるもの”が少ない。一方で、常連組には良くも悪くも“慣れ”があるので、初鑑賞の素直な視点や疑問を受信する感性に衰えがある

混合することで、互いに補い合って作品鑑賞が出来たと思います。

こういうときに、単独ではなく複数で活動しているメリットを感じますね。

■課題制作・発表

前述の通り、課題は展覧会鑑賞以外に3つ出していました。

課題だけ見ると「現代アートについては?」となりそうですが、「一番良かった作品は?」や「展示作品をどう読み解いた?」的な課題は、最初から出す気がありませんでした。

というのも、その辺に関しては「個人で自由に感じて、考えてくれ(考えなくても良い)」と思ったからです。もちろん、そういう話題がメンバーから振られれば盛り上がるでしょうが、課題として取り組んで欲しい内容ではありませんでした。

課題だと、どうしても半強制になりますからね。

強制で、「感想言えよ」はナンセンスかな、と。

そもそも今回のミーティングの狙いは、与えられたテーマの「答えを見つける」ことではなく、「向き合う」ことでした。

ここ最近、発想力や閃きに重きを置くミーティングを提案しがちだったので、今回は「深く思考を巡らす」方向でやりたかった。

現代アートはその点、「白黒つかない」「正解がない」という、思考せざるを得ない課題と相性が良かったので、今回、議題として持ってきました。

もちろん、トリエンナーレが開催されていた、というきっかけもありますが。

最後に感想を聞いたところ、良い感じに狙い通りの印象をメンバーが持ってくれたようで一安心です。

今のサークルにとって、これ系のミーティングは連発するのではなく、たまに不意打ちするぐらいが丁度良いバランスだと思うので、また忘れたころに扱うかもしれません。

ちなみに私は、「美術館のキャプション」という独自テーマを追加して課題に取り組みました。

こんな感じ↓↓

あと、課題の3つ目『「表現の力」という言葉は用いずに、“表現の力”を表現する一文を創作し、発表せよ。』に関しては、手書きでフリップのように発表して貰いました。(ちょっとワークショップっぽくしたくて)

この3つ目だけ、一応“制作”に分類される課題でしたが、最初、この課題を入れるか迷ってたんですよね。

最近はメンバーそれぞれが忙しいので、課題を出すとき、内容の重さを考えちゃう。

でも、感想を発表し合うだけよりは、やっぱり何か創作して欲しいなぁと思い、「いいや、出しちまえ」と追加しました。

結果、みんなそれぞれの色が出て、このミーティングの締めとして良いものになったと思います。

(と言いつつ、私のフリップには脱字があった……締まらねぇぇえ……)

ではでは。

aki

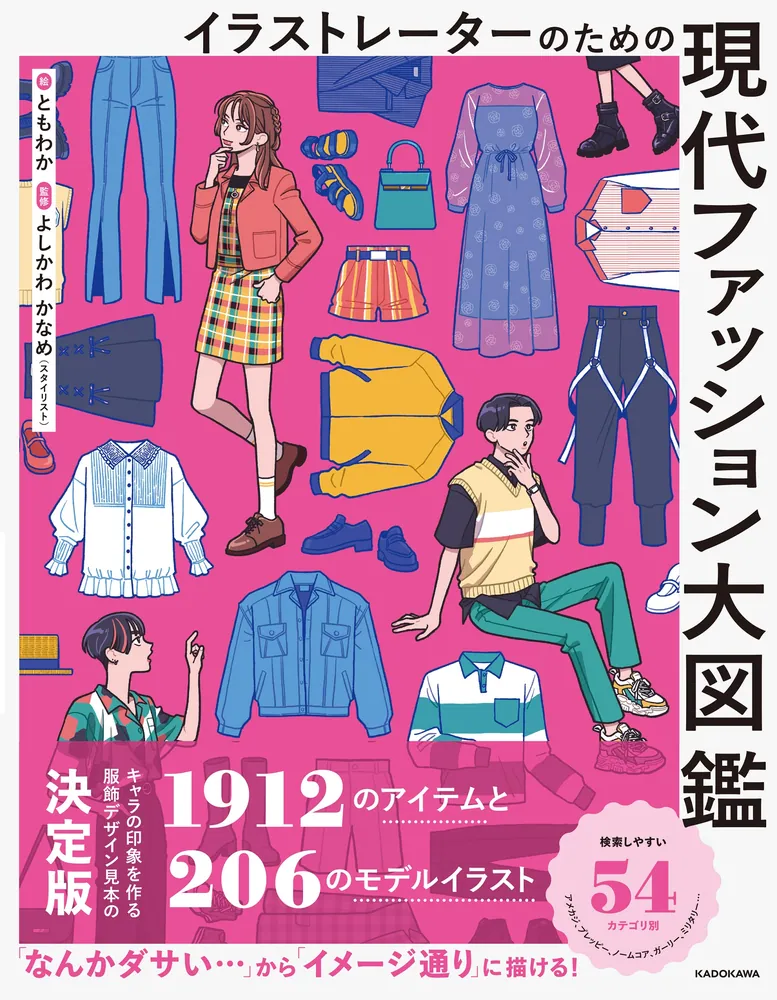

『イラストレーターのための現代ファッション大図鑑』が大変良かった。

4月なのにすでに梅雨のような気候で微妙に散歩も捗らず燻る日が多かった米原です。こんばんは。

今回は、TRPG好きな友人にオススメされてずっと気になっていた

『イラストレーターのための現代ファッション大図鑑』

が大変良かったので記録を残しておこうと思いました。はい。

現代ファッションは流行り廃りが速いうえ、多様化と細分化も進み引きこもりの絵描き的には「ファッション知識はどこから手を付けたものか…。」と悩みながらも、画像検索しつつなんとなくで服を描いておりました。

ファッション無知としては、この紹介ページの「目次にある情報だけでもかなり助かる」所がありました。

一口に『 カジュアル系 』のカテゴリと言っても、種類が多い(というかどんな種類があるのかも知らない状態だった)のですが、

アメカジ/ファストファッション/ストリート/B系/裏原系/韓国/アウトドアMIX/アスレジャー/ワーク/ボーイッシュ/メンズライク/ジェンダーレス…

こ、これー!!!こういう情報が欲しかった!ってなりました。

目次だけで「ファッションを検索する時の検索ワード」を入手できました。私的には魔法の呪文ですよコレ。「この呪文とZOZOTOWNのHPがあれば無敵じゃないか?!」てなりました。まぁ、それは調子に乗ってるので冷静になりましたけど。

で、さらにその各カテゴリから各ジャンルの服の紹介に入って行くわけですが、『服のイラスト+服の名前』が分かるのも大変助かります。

今までの私は

「これはジャケット、これもジャケット、それはジャケット?、お前はジャケ…?…なに???」

な状態だったのですが、この本では

「ミリタリージャケット、シェルパジャケット、ヒッコリージャケット、N‐3Bジャケット…」

と、「あなた〇〇って言うのね!?」とメイちゃんになりながら大量の検索ワードを入手することが出来ました。やぁ~、心強い味方を得た気分です。

絵を見ながら「この服良いなぁ~」となったらすぐ名前が分かるのシンプルだけど強いし滅茶苦茶ありがたい。服を探すのが楽になる&楽しくなりそうです。うちのキャラたちをお着換えさせるのも楽しくなりそうでわくわくします。

まぁ、このブログには大したこと書いてないですが、こんな感じで服の情報をインプットするのに大変良かったというお話でした。

毎回言ってる気がしますが、5月こそ散歩もインプットも捗るといいなぁ!それではまた次回。

noz

イベントごとは考えてるうちから楽しい。

どうもこんばんは霧島です。

世間はGWですね…休みのところは天気も良いみたいで、皆さま素

私はほぼ机に齧り付いていますが、合間に映画や漫画や本を読むな

先日外に出たらめちゃくちゃ夏の匂いがして今はGWではなく夏休

夏は色々イベントがあるからまだ生きていけると思っている私です

特に何か予定を立てているわけではないですが、夏っぽいことした

ホントは春も筍掘りとか潮干狩りとかしたい…いちご狩りとかぶど

子どもの時わりとそういうのが身近だったので飢えてる可能性もあ

なんかこう…色々とうまくいったらそのうち行きたいなと思います

では今日で4月も終わるということで…ちょっと私の配分ミスでネ

明後日にはマンガMeeにて「酒の肴の桃瀬くん」最新話も更

画像は先週更新分ですが、明後日からはボーナスコインで読めるよう

こちらもついでに。

したらば!

rin

最近行った展覧会等

須々木です。

4月になっていろいろ心惹かれるイベントがあったので、それらを簡単にまとめていきます。

インスタに写真をアップしているものもあるので、興味があればそちらもどうぞ。

●「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?――国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」

国立西洋美術館/2024年3月12日(火)~5月12日(日)

西洋美術の展覧会に行くことがあまりないので、国立西洋美術館は目の前を通過する方が多い感じですが、ちょっと面白い切り口だなと思っていってきました(企画の趣旨はサイトのリード文など参照してください)。

まず、かなりのボリュームでした。さすが国立・・・。

行く前にサイトを軽く見た印象として、以前、横浜美術館で見た「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」に近い方向かな?・・・と。

実際に見た印象として――

横浜美術館の方は、所蔵品メインで現代アーティストが空間をデザインするタイプ。

対して、今回の国立西洋美術館の方は、現代アーティストの作品がメインで、所蔵品を添えているタイプ。

近い要素はあっても、ベクトルは正反対という印象でした。

全体を通して、西洋美術館として自身の立ち位置に対するかなりの問題意識を感じさせるものでした。

あと、横浜美術館との比較で言えば、より現代アートに遠いので、そのぶん「頑張っている感」がありました。

標題の疑問文に対する答えを最終的に展覧会側が提示していましたが、このあたりに現代アートとの本質的な相違を感じました(現代アートだと「答えなんかないので各自で考えよう」的な方向のイメージ)。

普段、現代アート寄りの展覧会を見ることの方が多いので、こういう西洋美術的感性(?)は逆にいろいろ気づかされて興味深かったです。

気合を入れてやり切るなら、西洋美術館の内側で完結するのではなく、上野の他の博物館や動物園など、あの唯一無二なエリアの個性を活かし巻き込んだものが見たかったな・・・という感想です。

簡単じゃないだろうけど、そうしたらすごく面白いなと思いました。

●BankART Life7「UrbanNesting:再び都市に棲む」

BankART Station+周辺各所(関内地区、みなとみらい21地区、ヨコハマポートサイド周辺地区)/2024年3月15日(金)~6月9日(日)

横浜トリエンナーレにあわせて開催されるBankART Life。

たぶんⅢ以降はすべて見ている気がするのですが、横浜トリエンナーレとも黄金町バザールとも違う面白さがある展覧会です。

今回はBankARTとしての原点をより強く感じさせるもので、積み重ねたコンセプトと個々の作家の個性が見事にマッチしていて見ごたえがありました。

BankART Station、周辺各所の作品ともに「都市に棲む」というキーコンセプトが貫かれていて、この場所、この空間で見せる意味というのも強く意識させる印象です。

個人的にかなり好みのタイプで、良い刺激をもらえました。

どれもかなり良かったのですが、特に印象的だったのは、志田塗装(伊勢佐木センタービル3F)における展示です。

BankART Stationにあった展示を先に見たうえで、後日、伊勢佐木センタービルに行きましたが、まず空間の説得力がかなり強かったです。

「アーティスト的な感性」とは何か。何を面白いと感じ、何を見つけ、何を形にしようとするのか。

そういうかなり根本的なものを思考するきっかけとなりました。

●黄金町バザール2024 —世界のすべてがアートでできているわけではない—

京急線日ノ出町駅・⻩金町駅間の高架下スタジオ、周辺のスタジオほか/2024年3月15日(金)~6月9日(日)

https://koganecho.net/koganecho-bazaar-2024/

こちらはRWのミーティングの一環で、メンバーそろって行ってきました。

まだ展示を開始していない作品もあったので、後日もう一回行って、その後、あれこれ書こうかなと思います。

●砕氷艦「しらせ」一般公開

山下ふ頭/2024年4月13日(土)、14日(日)

来月でもう4月🌸#南極 から砕氷艦「#しらせ 」が帰ってきます🚢

— 横須賀地方総監部【公式】 (@jmsdf_yrh) March 15, 2024

4月13日(土)、14日(日)横浜山下ふ頭で公開します!

見るだけでなく、ここでしか聞けない南極の話が聞けるかも!

音楽隊の演奏もあります🎺詳細は画像をご覧ください。

沢山のご来場をお待ちしております🐧 pic.twitter.com/AqGhVQHgBA

せっかくの機会なので行ってきました。

それほど宣伝していたわけではないと思いますが、かなり多くの人が集結していました。

横浜港のイベントで今までもいくつか船に乗ってきましたが、南極観測船というのもまた面白いです。

科学的好奇心と冒険心の両方を刺激されますね。

●第49回野毛大道芸

野毛坂通り、野毛本通り、横浜成田山駐車場、のげシャーレ、日ノ出町エリア他/2024年4月20日(土)、21日(日)

ずっと見ていたわけではありませんが、いくつかパフォーマンスを楽しんできました。

普段から、みなとみらい、山下公園などで大道芸を目にしますが、さすがに野毛大道芸はレベルが高かったです。

あと、野毛の空気感ともマッチしたイベントなのが良いですね。

●ガーデンネックレス横浜2024

横浜市内各所/2024年3月23日(土)~6月9日(日)

すっかり横浜の定番イベントになりました。

特定の会場で展開されるイベントというわけではないので、ふらふら散歩しながら日々楽しむ感じです。

今回ははじめて大岡川の夜桜をしっかり楽しんできました。

GW明けあたりからはバラが見ごろになってきます。

Instagram関連投稿 ⇒ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

sho

4月の活動報告

どうも遊木です。

相変わらず月末にいろいろ溜め込んでいます。

夏休みの宿題は最終日に本気を出すのだ。

というわけで今月の活動報告です。

□制作関連

ネームしつつ、先月末からちまちま始めた制作スタイルの改新メモ……フローチャート(仮)?みたいなものを作っていました。

ネームは一旦区切りのところまで出来たので、この後の数日間でフローチャート(仮)を清書して、分かりやすい形にしたいと思います。

なんで今更そんなもん作ってんだって感じですが……。思っていた以上に専門知識を要する作品の扱いが難しい、その一点に尽きますね。

人生で散々関わってきた専門分野なら別でしょうが、今扱っているものはどうしてもお勉強寄りと言いますか、「自発的にインプットしようとしなければ得られない知識」がメインなので、面白いとは思いつつ、作品に落とし込めるまで自分の血肉になっていないなぁと。

以前までは、自身の漫画制作にフローチャート(仮)を用意する発想はまったくなかったというか、必要と感じたことがなかったので、「はぁああ…専門漫画ってこんなに難しいのね」ってなっています。改めて、医療漫画や歴史漫画描いている作家を尊敬しました。

□国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?――国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」

すごく久しぶりに国立西洋美術館に行ってきました。

展覧会の話を聞いたときから「え?西洋美術館が現代アート?」と驚きがあり、タイトルを知ったときには、逆説的なアイデンティティの確認みたいなものかな、と思いました。

実際に鑑賞して感じたのは、「藻掻いてるな」です。

前述のようなアイデンティティの言及的要素はあったものの、それが思っていたより自虐的というか、国立という立場の責任と不自由さに振り回されている感じがありました。

展示作品は興味深いものがあった一方、展覧会全体のキュレートは不慣れというか、「このテーマの現代アート展はどうするのが正解なのか」という考えに縛られている印象が強かったです。

それが特に顕著だったのが最終章です。章キャプションに「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?―――この問いには結果として“Yes”とは答えづらいものがある。」と書いてしまっている。

正直、これを読んだとき「いや、そんなこと書く必要ないだろ」と思いました。「現代アート展で主催者側が答えを出すな」と。

個人的に現代アートの醍醐味って、「問いかけはした、あとはお前たちの好きにしろ」だと思うんですよ。その結果、鑑賞者が自分なりの答えを見つけたり、見つけられなかったり、考える価値がないと判断したり、“鑑賞したあとを委ねる”ことこそ、自由過ぎて決まった型のない現代アート唯一の型だと思うんです。

その点から、今回の展覧会は、主催者がまだ主催の立場ではなく、鑑賞する側から抜け出せていないと感じました。

国立西洋美術館という立場から現代アートに関わるなら、まずは自分達の血肉である所蔵作品、つまりは“西洋美術を使って現代アート展を開く”という段階を挟んだ方が、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」という問いに、深みが出たような気がします。

まぁ素人なりの考えですが。

とは言いつつ、国立西洋美術館が現代アートに関わる決意をしたのは、アート界全体からすると大きな意味があると思います。

不慣れで、積み上げた実績が枷になりつつも、変化せずにはいられないという足掻きは、不格好である一方美しくもある。

というわけで、諸々の印象をまとめて「藻掻いてるな」でした。

□砕氷艦「しらせ」乗船

横浜には沢山の船が入港しますが、最近話題になったのは砕氷艦「しらせ」です。

山下ふ頭に入港した僅かな期間だけ乗船させてくれるということで、直接見る機会もあまりないだろうし、乗船する機会なんてもっとないだろうと思い行ってきました。

南極観測船というだけあって、氷の中を進む独自の機能や構造は、当然ですが客船とは全然違いますね。

以前海保の「さがみ」に乗船したことがありますが、そちらとは似ている部分がありました。

個人的に、格納庫からヘリを引っ張り出す機械が「タロ」と「ジロ」だったのがウケた。

流石南極観測船。

□花の季節

〇フラワーガーデン

赤レンガ倉庫広場で毎年開催されているものです。今年もお邪魔しました。

毎年、何かしらのテーマを設けて開催されるフラワーガーデンですが、今年は全体的にメルヘンで王道な「お花の世界」という感じでした。

〇花壇展

こちらも毎年山下公園で開催されているものです。

こちらは、ただお花を愛でるというよりは作品鑑賞なので、ひとつひとつコンセプトを読み取ったり造形を見るのが面白いです。

フリーレンがいたのには笑いました。これは狙ってるだろ。

他にも新港広場や街中でも様々な花が咲いていました。

この季節の横浜は華やかです。

□BankART Life7「Urban Nesting 再び都市に棲む」

恒例のBankART Lifeです。

トリエンナーレを鑑賞した後に、まとめで感想を書く予定なのでここでは簡単に。

一応メイン会場から、街中の作品まで鑑賞できるものは一通り見てきましたが、個人的に今回は良い意味で分かりやすく、質の高い作品が多かった印象です。

タイトルを“住む”ではなく“棲む”としている点と、“再び”としている点、二つの要素が上手く一環している展覧会で、現在の街を再び見つめ直したり、変わりゆくものに翻弄されたり、時には惜しんだり、多種多様なアプローチがあると感じる一方、マクロの視点で見渡すと、「街で生き続けることに向き合う」という一本の筋がしっかり見えます。

〇BankART Station

〇みなとみらい

〇ポートサイドエリア

〇伊勢崎

□「黄金町バザール2024—世界のすべてがアートでできているわけではない」

ミーティングの時間を使って、サークルメンバーで行ってきました。

個人的にタイトルの「世界のすべてがアートでできているわけではない」という文言がかなり興味深く、鑑賞を楽しみにしていました。

というのも私自身、かつて大学の課題で似たようなテーマのレポートを書いたことがあったからです。

せっかくなら、ということで展覧会に行く前に、PCの中から自分のレポートのデータを引っ張り出して内容を読み返しました。

レポートを書いたときから大分経っているので、思考の変化があってもおかしくありませんが、主張に知識不足と浅慮な部分はありつつも、根本の言い分は今も変わっていないように感じます。思っていたより確固たる意志が私の中にあるよう。

展覧会自体は相変わらず自由で、トリエンナーレやBankARTほど洗練されていない一方、生々しさが色濃く残る作品が多くて楽しかったです。

個人的には、展覧会挨拶に記載された文章が印象的でした。

アートと世界の関係について、「双方がひとつになることはなく、そこには教育的関係のみが存在しているのではないか」という解釈が、非常に私のイメージに近く、(と言ってもここまで上手い言葉が出て来なかったが)頭の中の霧がすっと晴れる感じがしました。

私は以前から、「社会がアートにすり寄ると失敗する」という考えがあったのですが、今までその理由は判然としませんでした。しかし、この文章を読んで「なるほど、媚びや過干渉が、教育的関係というクールな距離感を崩壊させているのか」と納得しました。

展示時期や時間帯の問題で、まだ全作品鑑賞出来ていないので、近い内に再びお邪魔したいと思います。

また新たな発見があったら、改めて感想を書くかもしれません。

□映画「オッペンハイマー」鑑賞

須々木氏も感想を書いているので、私も簡単に。

※※ネタバレ注意※※

第一印象は「難しい作品」です。

専門知識を容赦なくブッ混んでくる、時系列構成が複雑、登場人物が多い、歴史知識、理系知識が皆無の人は一瞬で置いて行かれる作品です。

そして一番の難しさは、オッペンハイマーをどう見るか、でしょう。

実はこの作品、作中で「オッペンハイマーはこういう考えだった」と明示される場面がほぼありません。安易に情報を捏造しないクリストファー・ノーランの拘りは、多方面への配慮と歴史へのリスペクトを感じますが、故に内容の難易度は上がっています。

「このとき、本当はどういう考えだったのか」が提示されない以上、鑑賞者は各自でそれを考えるしかない。

ただ、オッペンハイマーのこと、原爆のこと、戦争のこと、歴史のこと、そういう答えの出ない問題を、鑑賞者に考えさせることがこの映画の役割だと思うので、そういう意味では優れた作品であり、アカデミー賞を取るべき作品であったと思います。

原爆投下のシーン、その後の日本の様子を描かないこと、そういう構成が一部の反感を買っていたようですが、個人的には描かなくて正解だと感じました。

何故なら、オッペンハイマーは見ていないからです。原爆投下も、その後の長崎や広島の様子も。彼には報告という形で自身が作り出した兵器の威力と、日本の様子が伝わった。それがリアルであり、彼が見ていないものを描くのは作品のコンセプトからずれる。

この映画に何を思うのか、アメリカと日本で意見が分かれるのは必然。日本人だとしても、長崎、広島の方とそれ以外では違った意見を持つでしょう。

ただ、重要なのは思考を放棄しないこと。その一点を貫くことが、この映画、しいては戦争によって犠牲になった多くの人への敬意だと思いました。

□花見

久しぶりに根岸森林公園でサークル花見をしました。

天候の問題で予定日より遅れましたが、丁度桜吹雪にぶつかったので、満開とは違う乙な花見が出来ました。

今回は近年稀に見るネタが爆誕した花見だったので、エッセイ漫画を描きたいと思ってます。

いや、マジで盛らなくても漫画になるネタでしたよ。

今月はこんな感じでした。

インスタは公式アカを結構動かしてました。

よろしければそちらもどうぞ!

外出はまぁまぁしているのですが、展覧会鑑賞が多くてやや運動不足なので、5月はもう少し動き回りたいと思います。

aki