量子場師のむかえです

(心屋マスター29期 かのマス卒業)

☆前者・後者って?

⇒『■【永久保存版・全体概要】前者後者は世界を救う?!前者後者ってなんだ?』

(by 心屋仁之助さん)

☆私の前者後者過去記事一覧はこちら^^

⇒ http://ameblo.jp/mukae-443/entry-12197146742.html

-------------------

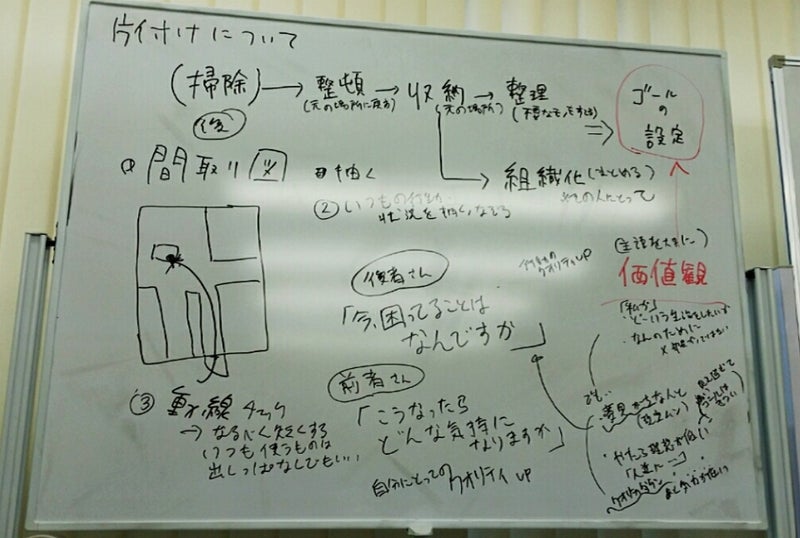

【前者後者xお片付け】

ゲスト;ライフオーガナイザー®オオノミエコさん(後者/ADHDタイプ/元汚部屋住人)

イベントレポ続き~![]()

前の2つの記事では、

・お片付けを始める前に。(特に後者は必見)

について、座談会の内容と前者後者から見たポイントをご紹介しました。

さて、ではお片付けそのものについては

どんな気を付けるポイントがあるでしょうか。

詳しくは

オオノさんのブログ( かたづけーる.com )を参照頂くとして、

(いやー、ほんと全記事紹介したいわ~![]() )

)

私からもぜひ強調したい話について紹介したいと思います。

座談会そのもので直接話した内容とずれますが、

これ、チョー大事な話ですからね!![]()

片付けに限らず、ノート術とか仕事とかおべんきょとかにも通じる話です。

この記事読まれる方はラッキーですね(後者さん特に)![]()

![]()

オオノさんとの会話や座談会で、

私が改めてはっきりくっきり私が認識したのは、

まず何よりも大事なことは、現実の配置や動線を

自分の頭の中の仕組み(システム)に合わせるということです。

で、その時に認識していなきゃいけないのは、

前者と後者では、頭の中での

情報の扱われ方や、情報を扱う仕組みが全く違うということです。

===============

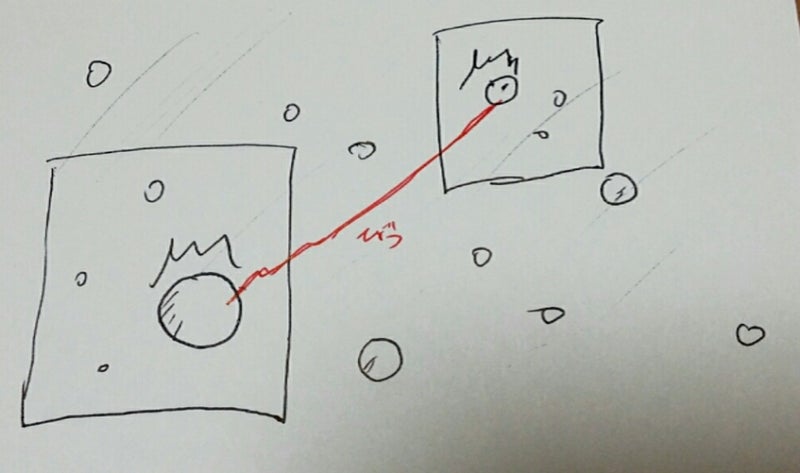

![]() 前者さん

前者さん

春夜さんの指摘で発見された有名な話ですが、

前者さんの頭の中の情報はカテゴリー分けになっています。

絵;春夜さんブログから『前者による「前者と後者の頭のなか」のイメージ」』

イメージは袋でも引き出しでもフォルダでもいいですが、

インプットされた飴玉(情報)がカテゴリー別に振り分けられ、階層別に整理されいる。

しかもこれ、意識してそうしているわけではなく、

なぜかそうなっているし、そうなるという、謎の機能です。

(前者さんにとっては当たり前すぎて、気づいていなかったらしいですが)

↑これ、私の視点や意識構造の話もそうですが、

人類精神史に刻まれる発見だと思うんですよねー。

ぜひ春夜さんの記事も読まれてくださいな!

言ってみれば「情報の自動カテゴリー分け機能/自動カテゴリー生成機能」です。

自動ですので、勝手にそうなるし、前者さんは逆に言えば

何かをカテゴリーに分けずにいられない脳の構造をしています。

そうしないと気持ち悪いはずです。

で、世のノウハウ本というのは、

基本的に、情報処理や対処の手際に長けた、

前者さんのやり方を中心に書かれていることが多いですし、

書き手自身も恐らく前者さんであることが多いのでしょう。

(小説・漫画などの物語系は後者の作者、後者の主人公中心が多いんですが)

だから前者さんはそれを素直に参考にすればいいと思います。

カテゴリー分けの考え方をベースとして、

それをいかに効率よく機能的に、美しく回せるか。

そんな観点のノウハウであれば脳の構造に一致して入ってきやすいし、

実践もしやすいと思います。

逆に、カテゴリーを無視したノウハウは向いてないので、

注意が必要です。

もし参考にする場合は、元々の頭の構造と合ってないと自覚した上で、

一部を取り入れてみたり、あえて挑戦したりするのは

情報が見える角度が変わったり、脳に刺激があったりししていいかもしれません。

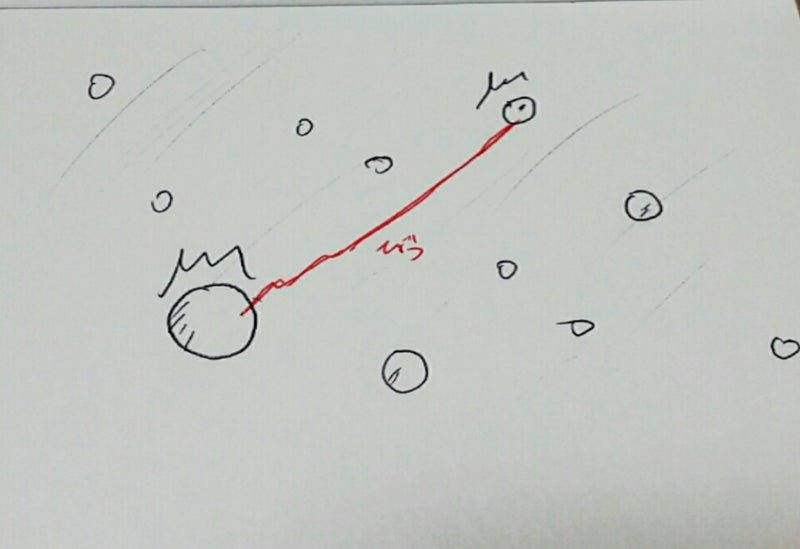

![]() 後者さん

後者さん

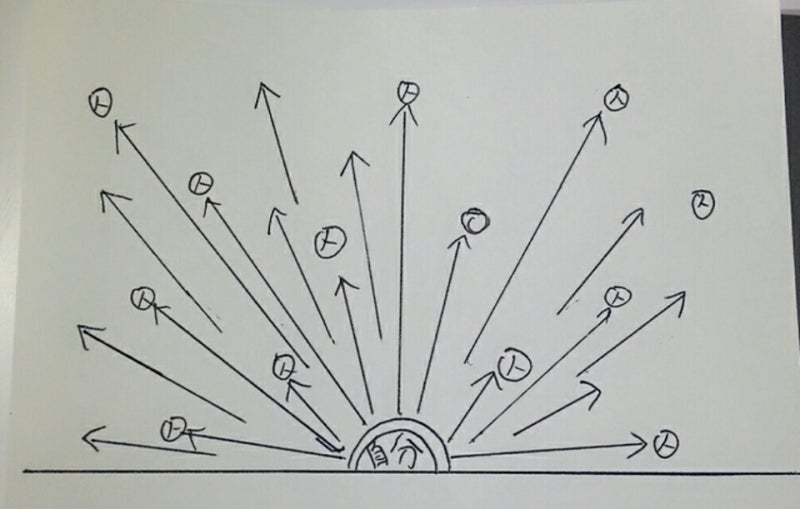

対して、後者は飴玉(情報)がばらばらです。

絵;同・春夜さんブログから

ただこれは、もう少し補足するなら、

平面的にばらっとしているというより、

宇宙空間や水の中みたいに、3次元的にばらばらに浮いている感じが近いです。

(しかも動いています)

後者も全くカテゴリー分けをしてないということではないのですが、

前者と違って、基本的に手動です。

一部の情報を大まかにまとめる大きな袋はたぶんありますが、

あったとしても、その中は階層分けになっていたりはしません。

どしゃーっと雑多に放りこまれています。

(頑張って階層分けやいっぱいカテゴリー作ってる人も中にはいるかもですが、だいぶ無理してる可能性が高いです)

じゃあ、そんな情報がばらばらの後者さんの頭の中で、

情報はどう扱われているかというと、

紐(ひも)つけです。

情報と情報が紐ついて、

カテゴリーではなく、「関連性」や「つながり」として全体を捉えて把握します。

この紐は常につながっているというより、

関連性の強そうなものをなんとなく近くに集めていて、

必要な時にぱっとつなげる感じが近いでしょうか。

しかもこの紐はお互い干渉しませんので、

同じ情報が違う組み合わせで紐つくことも茶飯事です。

(しかしなんかこう見てると、

図がニューロンとシナプスみたいですね。

脳の仕組みとの関連もそのうち見えてくるかもしれませんね)

これは紐つけ(意識的)てる場合もありますが、

紐つく(自動)場合の方が多いかもしれません。

また何か(言葉、感情、動作、流れ)をキーにして

突発的に情報同士が紐つくことも多いです。

それが「おお!!」という閃きになることもあれば、

後者によくある、「おお?」といういきなりな話の「飛び」になることもある感じです。

カテゴリーの仕切りがないので、ぱっと紐つくのです。

ちなみに前者さんはカテゴリーで仕切られているので、

基本的にこれが起きません。

(カテゴリーを緩めれば起きやすくはなります)

前者さんは、

情報の整理と処理、共有、再現性などに強みがありますが、

その分、閃きには不利だとはいえるでしょう。

後者はなるべく情報を自由に浮かして動かそうとしているので、

仕切りが細かくあることにはストレスを感じます。

(むしろ自由な思考の動きが阻害される)

なので当然ですが、お片付けも

後者の脳は、カテゴリー分けの収納・分類に向いていません。

多くのノウハウ本(勉強でも仕事でも)はカテゴリー分けを基本としていますよね。

確かにカテゴリー分けは見た目もきれいで、

人にもわかりやすく、分類の筋も通っています。

だから、それを(あのひとのように)「上手くできること」が目指すところのように感じてしまうのですが、

後者には合ってないのです。

※

カテゴリー分けは整理や共有に有利ですし、

わかりやすく便利なので、否定する必要はありませんが

少なくとも細かいのはやめた方がいいでしょう

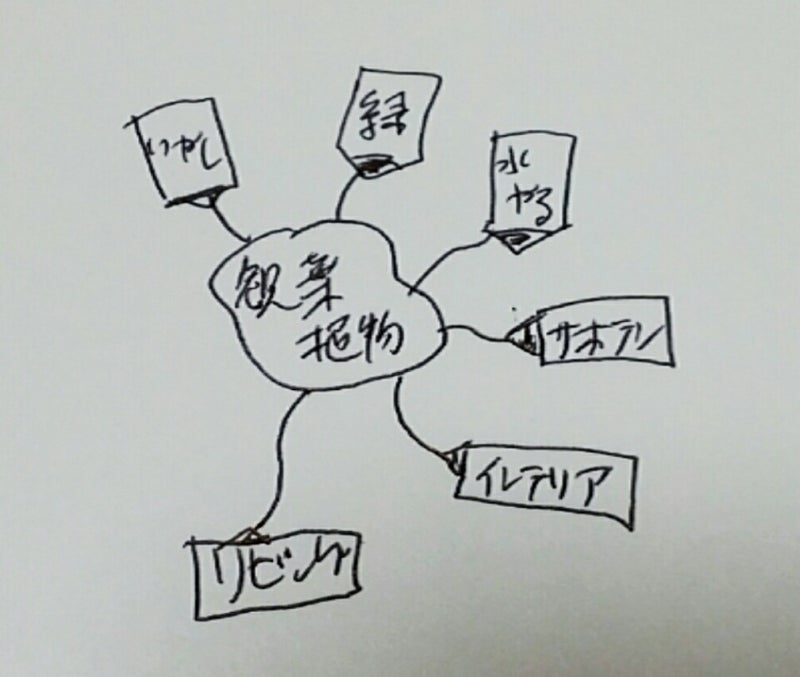

じゃあ後者はどうすれば?

ということでいえば、

後者の紐つけも別にランダムなわけではなくて、

その間を関連付けている(つないでいる)キーが何かあります。

オオノさんはそれを「タグ」![]() と言っていました。

と言っていました。

私自身のイメージはまたちょっと違うんですが、

上手く言えないし説明としては同じなのでタグで説明します。

例えば一つの情報に色んなタグがついています。

(描いてて思いましたが、前者がカテゴリーの中に情報が振り分けられるのに対して、

後者は情報の方にカテゴリーがついてきてるともいえるかもしれません)

どんなタグがついているかは人それぞれです。

(もちろん共通するものもありますが)

で、日々の中で色んなタグが何回も引っ張られています。

(タグの中身が共通するものが関連付けられる)

そしてどのタグの注目度や使用頻度が高いかも人それぞれです。

後者は、

自分がどのタグをよく使っているのか、

自分が何のタグをキーによく動いているのか、

自分で自覚して見つけるのです。

それは「風呂の時に使う」というタグかもしれませんし、

「好きなもの」というタグかもしれません。

そうしたらそのタグそれぞれのまとまりを

(物理的に)一緒にしておくのです。

また、それぞれのタグは一つじゃなく、他のタグもついていることが多いですから、

奥深く収納してはいけません。(滅多に使わないものならいいですが)

取り出しやすさが鉄則です。

そしておそらく大事なポイントは

「自分が」という主語です。

”カテゴリー”には「自分」は関係ありません。

でも後者の世界観は、「自分があって世界がある」です。

「自分」が世界のあらゆることに対している。

”自分”との紐が切れてる情報がたぶん上手く扱えないのです。

(だってその情報を動かすのはあくまで「自分」だから)

この当たりは、オオノさんも

具体例に沿ってわかりやすく説明書かれているのでご参考ください~。

⇒ 『前者後者で情報の保存方法が違う』

あと、これは以前の座談会でも出て

「おお!![]() 」となった話なのですが、

」となった話なのですが、

後者子供2人(+前者1)を育てるともぴの経験談として、

後者は 見せる(見える)収納 が有効、だそうです。

確かに、後者は見えなくなってしまうと、

その情報の(自分との)紐が切れてしまう傾向があります。

見えてないものが「ない」ものになっちゃうというか。

(これも情報を生で浮かしていて、仕切られるのが苦手な後者の傾向ともいえると思います)

ちなみに実際わたしも、外見せはしていませんが、

ドア一つ、引き出しひとつ開けるだけで、基本全部見通せるようにしています。

まとめると、

どこまでが座談会中の話だったか忘れましたが

大事なのは「頭の仕組みに合わせること」

・カテゴリー分けを意識した方が上手くいく

(逆にカテゴリーを無視したノウハウは向いてない)

・ 自分がよく使用するタグを自覚して、それを物理的に集団化しておく

・ 仕分けをやり過ぎない(ざっくりまとめておく)

・ 見せる収納も有効!

さて、後者さんのノウハウ的なことでいえば、

片付けとはちょっと離れますが

この話に関連して、続けて記事にしておきたい超・大事なことがあります。

長くなったので記事を分けます~![]()

■前者後者の過去記事一覧

⇒ http://ameblo.jp/mukae-443/entry-12197146742.html

気に入った記事やなるほどと思われた記事は

ぜひ積極的に拡散ご協力くださいな~(>▽<)

※全てリンクフリー(別に前者後者に限らず)

■以降の記事の予告(青字はアップ済)

※メモなので変わるかもしれません

ーーーーーーーーーーー

広まれ!前者後者論。

■前者後者整理

・後者チェックシート

・前者と後者の決定的な違い

・補足

・主観/客観/他人視点の違い & 境界にいる方々へ

・能力の話でもないしキャパ(容量)の話でもない

・「自分」の感覚が違う

・行動パターンの差

・「できる」の捉え方も違う

・前者と後者の違い、改めて(マニアックバージョン)

■これがあるから混同する

・自己中と利己的は違う

・実は客観視はできる

・後者にも得意なゾーンはあるので勘違いする/後者は得意ゾーンの違う後者同士でバカにし合っている (後者は自分のできてることについては声高に主張し、他の後者の前者力は認めない)

⇒ 前者力の競い合いは、やがてボールの落とし待ちになって目的を見失う

⇒(余談;思い出話)

・「使えない高学歴」の正体もこれ (ただしこいつらがやっかいなのは、もうひと捻りある)

参考)

・ 「頑張らない」がわからないというより、「頑張る」がわかってない

・ 「自分を活かす」には

■後者の本質

・自己感覚へのこだわり

・後者の本質は突出じゃなくて「欠落」

(突出するのは、この偏りの結果と、変更力のなさによる特定方向の突破力

/偏りという個性そのものが讃歌)

・一部の前者さんが驚く後者の特性

■悪意について

・悪意は他者の視点への想像力、場の把握力、シナリオ力を要する前者同士でも「前者力」を競う高度なゲーム

・参加してない人間を弄ぶのはマナー違反だが、参加するなら文句は言えない

・誰かの始めた悪意が巡り続けている

・悪意の行き着く先は、病気、犯罪、子供、スーパー後者(あるいは後者性を否定していない後者)

■誤解を解く

・能力の分布(平均の前者/バラツキの後者)

・言語化が苦手というより、情報が多過ぎてローギアを回しきれない

・前者が冷たいのではない、我々が複雑で深いのだ

・後者は理解できないわけじゃない。理解できるように説明されれば普通にわかる。

■後者による「自分取扱い説明書」

・何をさておいても、できてないことをできてないと認める

・他人からの評価が低いなら評価が低い自分を受け入れる。

(そこからがスタート)

・自分の能力をMAX値で測るのをやめる

・前者ぶらない「可愛い気のある後者」になる

・「手に負えなくなりそうになった時点で助けを求める」という呼吸をつかむ。

(投げ出すのではない)

・その時の「頼み方」は言い方のパターンがあるので覚えて練習する

・わからないことの質問の仕方もパターンがあるので覚えて練習する

・人の視点に立つものの言い方も覚えて練習する

・前者力は、自分を縛るためではなく自由にするために学ぶもの

・欠落は超えようとするものであって、埋めるものではない

・突っ張りたいなら突っ張り続ければいいが、その価値があるのかは考えた方がいい

・自分の興味関心を見極める

(どうせすぐに気を取られるし、興味さえあれば一気に集中できるのが才能)

■後者による「後者取扱い説明」

・全体像と枠組みを抑えて伝える(配慮する領域が後から増えるのに弱い)

/とにかく最初が肝心、足場と軸を作る(あとは放置してよい)

・正しい角度で殴れ

・短い説明はむしろわからない(文脈と他人のものの見方を交えて説明する)

・”いったん”期待値を下げろ

・「前者力」にどれだけ負荷がかかっているか見極める

・納得し興味さえ湧けば勝手にやるし、突破力もある

・先に手を出さなければ「前者力」が育つ

・能力を理解し活かしてくれる人への感謝と忠誠力はすごい

・”こういう後者”は見放されてもしょうがない・・・が、チャンスをあげて欲しい。

■後者による「後者のための前者取扱い説明書」

・見えてしまう苦しさ、できることをしない罪悪感

(気づかなかった、という言い訳はできない)

・彼らは人からどう見られているかを常に肌で感じている

・彼らにとって夢中になるとは

・この非難は取り合わなくていい

・前者の言葉はヒント、受けて深めてるのは後者

■後者の素晴らしさ

・後者は先に悪意を手放せる

・後者は先に幸せになれる

自分を縛ることができるのは自分だけ・・・

心も体も今より自由になりたい!

そんな方のお手伝いをしております♪

量子場調整 施術&講座メニュー

量子場調整 施術&講座メニュー 量子場調整って?

量子場調整って? あなたも今日から波動が観られます~量子場観察術講座

あなたも今日から波動が観られます~量子場観察術講座 お客さまご感想リンク集

お客さまご感想リンク集お申込みフォーム

⇒ http://ws.formzu.net/fgen/s59842420/

※現金、お振込み、pay-pall(クレジット決済)可能です。

※男性も歓迎ですよ^^