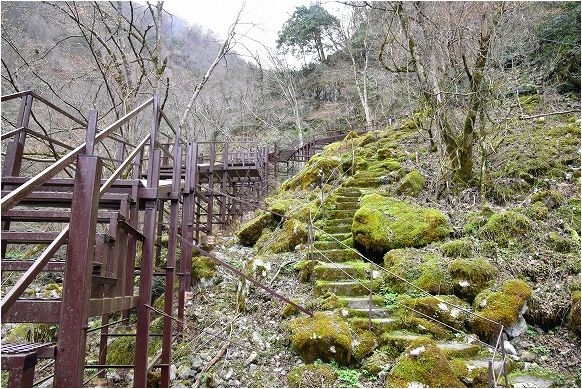

協力を得ながら裏山や畑を整備して造園された。

なるべく花数は減らして大輪を楽しんでもらえるようにされているそうだ。

クリック頂けるとありがたや。

私の店

お茶、茶道具、健康茶、抹茶アイス・グリーンソフト

httpS://www.suigyoku.co.jp/

ヤフー店

httpS://store.shopping.yahoo.co.jp/suigyoku/