続きます。

私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます。

皆様方には心から感謝いたしております。

球磨の古代の事、球磨の歴史を書く事で、

郷土の方々が、そして故郷を離れて遠い地で故郷を思う方々が

郷土に誇りを感じ、少しでも勇気づけて頂ければと思いながら

ブログを書いています。

さらに、全国の多くの方々に、球磨の歴史をお伝えしたい!

と強く思いながら、毎回、拙いブログですが心を込めて書いています。

新型コロナウィルス(武漢ウィルス)により

犠牲となられた方々の御冥福をお祈り申しあげます

感染なさった方々の一日も早いご回復をお祈り致しております

この2年近くで、私達は様々な事を学びました

さらに、2年前と違うのは、飲み薬や抗体カクテル等の治療薬が今はあります。

だから、こそ

油断せずに、お国から言われている事「感染対策」をしっかりと守って

出来るようになった事の数々を感謝して過ごしていきたいですね😊

負けんばい!!

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

1月8日は、亡くなった私の伯父(父の兄)の命日でした。

伯父は、昭和22年の1月8日に、わずか10歳で天に召されました。

私の祖父が32歳の若さで亡くなった後

宮原家の長男として、弟達の面倒を見て、祖母を助けていた伯父ですが

正月飾り用の何か?を取ろうとしたのか・・

竹藪に入り、切られていた竹の腐った切り口が足にささり

破傷風により亡くなりました

もしも、医学が発達した今であれば、破傷風ワクチンも接種していたでしょうに

すぐに、病院で処置を受ける事が出来たでしょうに

助かる命であったと思います

だからこそ、私は、医学の進歩に敬服するのです

仏壇には、戦後すぐで、食べられなかったであろう、お菓子を沢山

そして、大人になられたら、きっと飲まれていたであろうビールをお供えしました

私は仏壇に手を合わせながら

いたらない姪ですが、お父さんを支え、主人と一緒に宮原家を守ってまいります

と伯父にお伝えしました

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

今回のタイトルは

今、強く感じる事と、新春の球磨盆地と旧久米村

新しい年を迎えて、若輩者の私ですが、強く感じる事を今年の初めに

書かせて頂こうと思います <m(__)m>

次回は、

かなり深いお話を書きます

その為の序文だとお考え下さい。

音楽と共にお付き合い下さい<m(__)m>

Fearless Motivation - Principles (Epic Music)

1.初めに

皇紀について、僭越ながら、私の考えをあらためて書かせて頂こうと思います

今年は

西暦2022年であり

皇紀2682年であります

とても、ありがたい事ですが、私のブログを続けてお読み頂いている方々は

ご記憶にあられるかもしれません。

何せ毎回文章が長いので・・目に止まらなかった・・

とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが・・

㉘保存版(番外編)元気の秘密と球磨の三善、久米の聖観音菩薩様

を書かせて頂いた時の事です

※もし、未だお読みではいらっしゃらない御方は、お時間があられる時にでも御覧になられて下さい。

以下に私が書く事が理解出来ない・・とおっしゃる方も、ぜひ、あらためてお読み頂きたいと

お願い申し上げます。

球磨に残る三善地名の記述から・・

弘安6年7月3日の関東下知状案(平河文書/県史料中世3)によると,

広元(大江)の預所補任は建久3年8月であり,その時の下文には

「肥後国球磨庄安富領内三善并西村預所職事云々」

「永吉〈于時三善〉并西村可為預(衍カ)預職云々」とあったと見え,

当荘は三善とも呼称されていたことが知られる

ここから

陰陽天文に明るい(精通した)、革命勘文・辛酉改元の端緒を開かれた

三善清行公 について勉強させて頂き・・

神武天皇即位紀元について

三善清行公は

革命勘文の中で神武天皇の即位が辛酉の年であったことにも言及している

事を学ばせて頂き・・

そして・・私が強く感じた事はとは

神武天皇即位紀元

日本国が安泰であり続ける為には、神武天皇さまのご即位紀元はとても大切な事だと

強く感じます。

神武天皇さまのご即位紀元は

考古学的なお話とは切り離して考えなければならない・・!

強く感じます。

日本国が安泰であり続ける為には

日本国にとって とても大切な事!です

強く感じます。

と・・・

㉘保存版(番外編)元気の秘密と球磨の三善、久米の聖観音菩薩様

の中で書かせて頂きました。

今でも、その気持ちは より増しています。

その理由は・・

2.日本の正史をもっと真摯に紐解きたい

記紀を編纂なさった御方々を、現代人は侮られて(あなどられて)いると思います

現代のように、インターネットにより、膨大な情報を得る事が出来る時代では無かった

奈良時代に、膨大な書物を読まれ、日本各地の伝承を集め

そして、海外の史書も熟読なされ、そして、記紀完成後、200年程後の

陰陽天文に明るい(精通した)三善清行公をも納得なさる陰陽天文に精通した方々が

記紀編纂を行われた方々なのです

だからこそ

神武天皇さまのご即位紀元は

日本国が安泰であり続ける為には、神武天皇さまのご即位紀元はとても大切な事だと

強く感じます。

今年は

西暦2022年であり

皇紀2682年であります

日本国が安泰であり続ける為には

日本国にとって とても大切な事!です

さらに記紀は

海外にも向けた書物である事を忘れてはいけません。

海外に向けた内容をそのまま理解してしまい、全否定なさる事は

国内に向けた、今で言う所のヒントが全く見えていない・・と若輩者の私は感じます

国内に向けたヒントを紐解く事により、「真実」が見えるように、作られた記紀

だと私は強く感じます

球磨、この地に居ると、その事を強く感じる、理解する事が出来るのです

記紀に記されたヒント・・例えば

彦火火出見尊 さま

日本書紀では彦火火出見尊さまのご年代が500年続いた

との内容が記されています

私は、500年間の間に彦火火出見尊 と名を代々受け継がれた方々が

何名もいらっしゃった

と若輩者ですが受け止めております

記紀に記されたヒント・・例えば、

弥生時代後半を例にすると

「討たれた」と書かれた方々の多くは

「その地に、当時、こういう力を持った人達が住んでいましたよ」という意であり、

「討った」と書く事は海外に向けた言葉・・

「討った」と書かれた方々の後裔の人達の同意の上・・

義の上で成り立っている事

日本全国に記紀完成後、「その方々」の伝承が記紀に基づいて残っているのでは・・?

日本全国、各地に、

縄文時代から弥生時代、そして古墳時代にかけて、

素晴らしい遺跡の数々が現在も残っている事が、その証拠では・・

もしも、討たれたのであれば、素晴らしい遺跡の数々は、おそらく残されていない・・

と私は考えます

もちろん 球磨も同様です

後漢書、さらに魏志東夷伝『翰苑』「蕃夷部」「倭国」の条、、北宋版『通典』、等を原文で熟読なさった方々が、古事記や日本書紀の原文を熟読なされば、きっと一目瞭然であろう・・と思います

西暦57年に後漢に朝貢して金印を授けられた倭(委)奴国や

後漢書 『 倭面土國王師升』

『翰苑』「蕃夷部」「倭国」の条 『倭面上國王帥升』

北宋版「通典」 『倭面土國王師升』

と記された

西暦107年に後漢に朝貢した師升

例えば「師升」この方が一体どこにおられたのか

古事記や日本書紀の原文と年代を照らし合わせて熟読なされば、一目瞭然なのです

しっかりと、地域を限定して記されています

後漢書や魏志東夷伝に描かれた

倭人の方々の生活や風景、地形、そして風習、家並み、服装、家の造り等

古事記や日本書紀の原文と年代を照らし合わせて熟読なされば、一目瞭然なのです

しっかりと、地域を限定して記されています

多くの方々が目をそらしていらっしゃるように

私は感じます・・

※ど素人の私なりに、詳しく検証した結果は「いつか必ず」書かせて頂きます。

日本が統一されるにあたって

私は、数え切れない倭族同士の衝突があったとは考えられません

何故なら、この国は、

北から南、東から西、全て

遠い古、超古代から

神様を崇拝なさる

崇高な民族が住まわれる

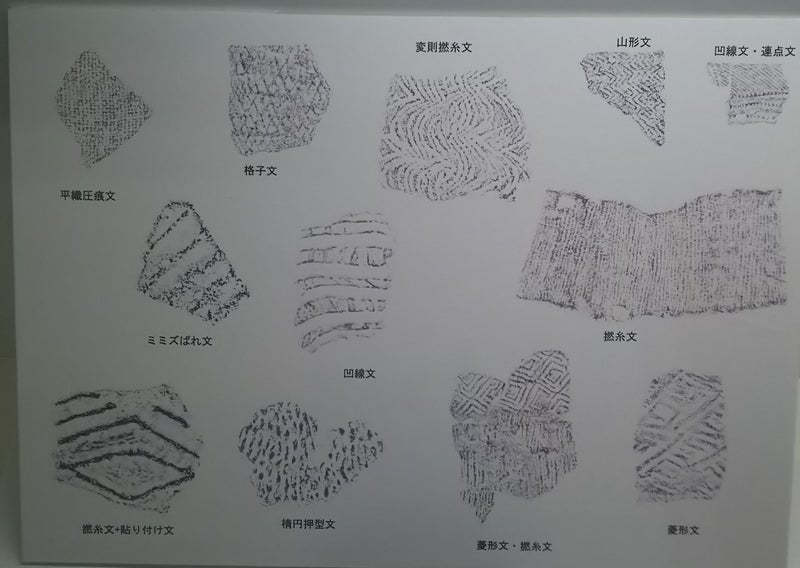

世界最古の高度な製法で作られた石器や

世界最古の土器を作られる

崇高な民族が住まわれた土地

だからです

例えば

縄文時代を生きた人達と、水稲稲作を持ち込んだ方々との衝突など殆ど無かった・・

球磨がそれを証明しています

球磨の昔話 何度もご紹介致しました。

球磨の小纚川(こさで川)流域の田代村の昔話

1992年 人吉市政50周年事業実行委員会様 発行

『九州相良 むかしがたり』 より 97ページ

お龍っつあん

昔々、ず~っと遠いその昔、人が未ぁだ米作りをば知らんじゃったその昔の事じゃったげな。

お龍っつあんな此の田代村の人達に稲作りば教えぎゃあ来ないたとげな。

今日も村の人達ば連れて、龍の前で水田作りに精出して、何時も同ン処に来てよけまんばしをんないたげな。(※ よけまん = 休憩。おやつ)

そっで近頃まで、お龍っつあんのよけないた処ちゅうて塚が残って居り、「モミ」の古木が生えて居った。

その開拓の神様が何時の間にか、水神様やら蛇の神様にきゃあしなったとにゃあ色々事情もあって、こぎゃんこともあったげな。(※きゃあしなった=そうなってしまった)

・・・以下物語は続きます<m(__)m>

以上 『九州相良 むかしがたり』 より 97ページ

昔々、ず~っと遠いその昔、

人が未ぁだ米作りをば知らんじゃったその昔の事じゃったげな。

お龍っつあんな此の田代村の人達に稲作りば教えぎゃあ来ないたとげな。

古代、田代村の人達のご先祖様方は

お龍っつあんから稲作りを教えてもらいながら

一緒に休憩して和気あいあいと過ごしていたのです

お龍っつあん御一行も、一生懸命に稲作りを教えて下さった

これが球磨の昔話です!

人と人の心の触れ合い

暖かく思い相う心

どこに敵対したと言った

俗世にまみれた言葉が見えますか!?

(独り言)

最近・・歴史、特に日本の古代に関する言葉

その他

ネット上や書籍等でよく目にする

勝者の歴史

滅ぼされたものの悲哀

敵対・・

対立・・

そういう言葉を発する方々の中に

一部の海外の人達の心根を見るようで

一部の海外の人達の心根(邪心)が

その人達の心の中に知らず知らずの間に

こっそりと入りこんでいるようで・・

本当は

うんざりしています

崇高な心を持ち続けた日本の人達が

何千年も妬みや嫉みで生きていた

と思われているのだろうか・・?

と

本当は

うんざりしています

(独り言でした・・)

それから・・

熊曽国 = 球磨曽於国・・

あくまでもど素人の私の考えですが

熊曽国が日向(ひむか)であったのでしょう・・

だから、

現在の西都市、そして

諸縣、夷守(小林)、熊縣と続けて記されていたのではないのでしょうか・・

書かれているではありませんか・・

ある一文の中に

賜於火国造 ・・と

熊縣は後に賜於火国造

つまり火国の領域となった・・

残るは・・曽国

日向のまま ですね・・

(日向国・大隅国・薩摩国)

詳しくは追々書かせて頂きます

それから・・

移動・・

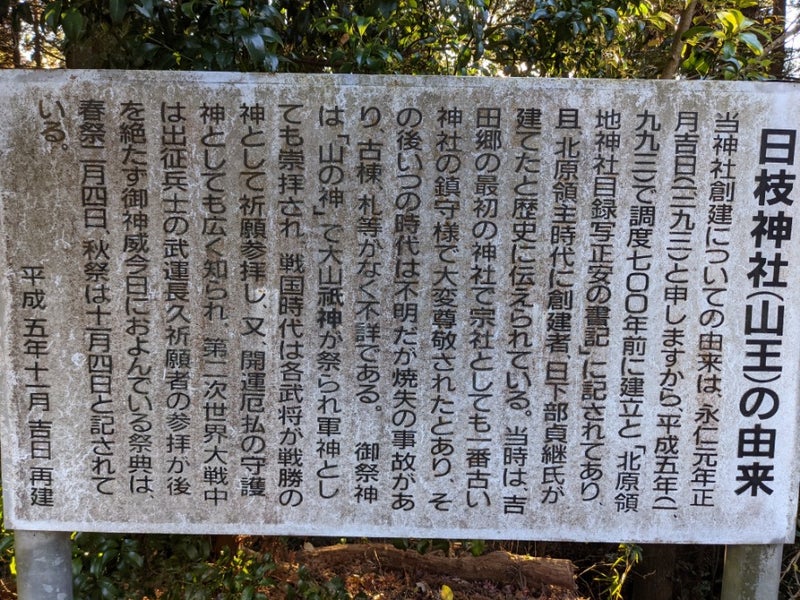

地名・伝承、そして人と共に「氏族」の祖神であられる氏神様も、

氏神様をお祀りになられる神社様も

移動するのです・・

だからこそ、

古代に興味を持たれる方々、古代を探求なさっていらっしゃる方々は

奈良時代以降、江戸時代までの中世の歴史をしっかりと勉強なさる必要があるのだと私は思います

私もまだまだ勉強不足です

地元の古代を知りたいと強く願うからには

中世の歴史も、もっともっと、しっかりと勉強したい!と新年あらためて強く誓いました。

未熟者の言葉でした・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

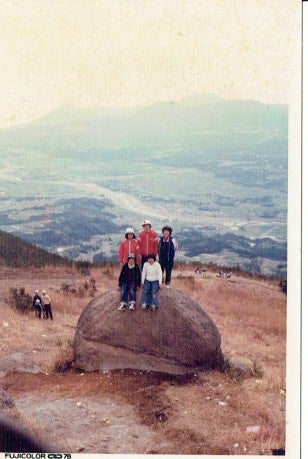

3.球磨盆地の新春

年末年始と仕事だった主人ですが

5日から7日まで、ようやく正月休みを取る事が出来ました😊

(私は6日・・ボランティアのお仕事だったのですが・・)

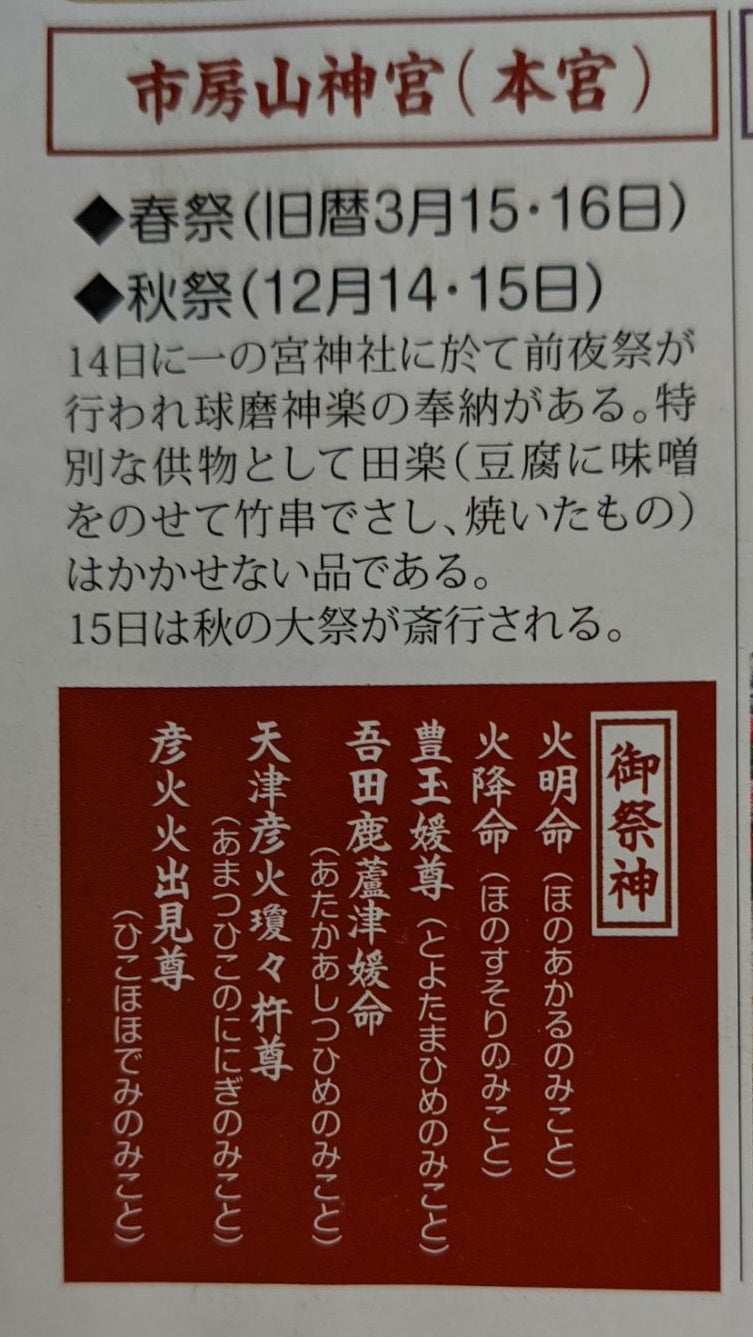

主人が早く帰宅出来た3日には、岡原霧島神社に初詣に出かけました😊

岡原霧島神社の主祭神は

天津彦彦火瓊瓊杵尊 さま です

持病を持った私が、ワクチン成分のアレルギーがすでに判明していた事により

昨年の6月病院より、ワクチン接種は不可能と診断された事は過去ブログで書いております

コロナ禍前は、

地元の氏神様「岡原霧島神社」にお参りした後で、

青井さん(国宝青井阿蘇神社)、鹿児島の霧島神宮にお参りさせて頂く事が

我家の通例となっていましたが、コロナ禍以降、私は結界の張られた球磨盆地から外に出る事を控えてまいりました・・😢

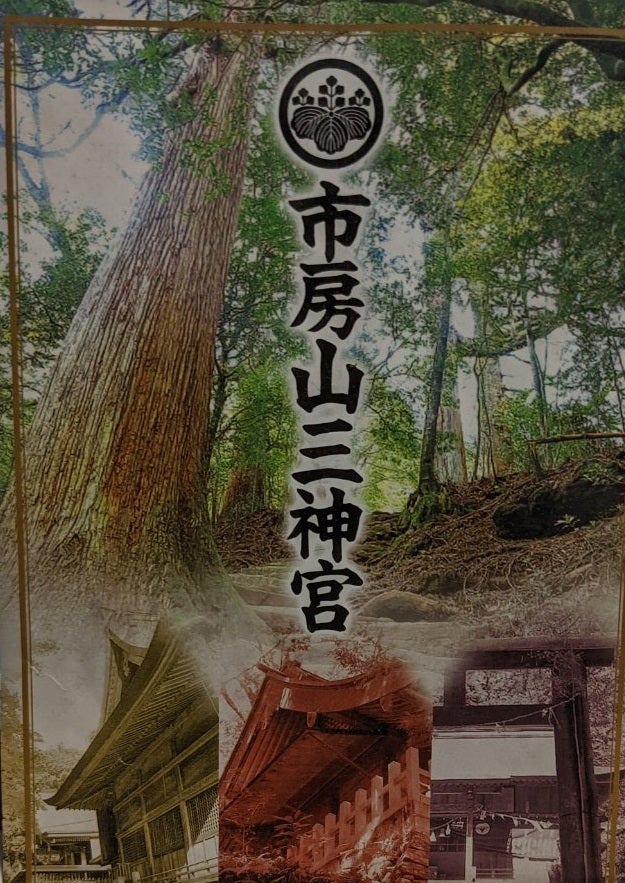

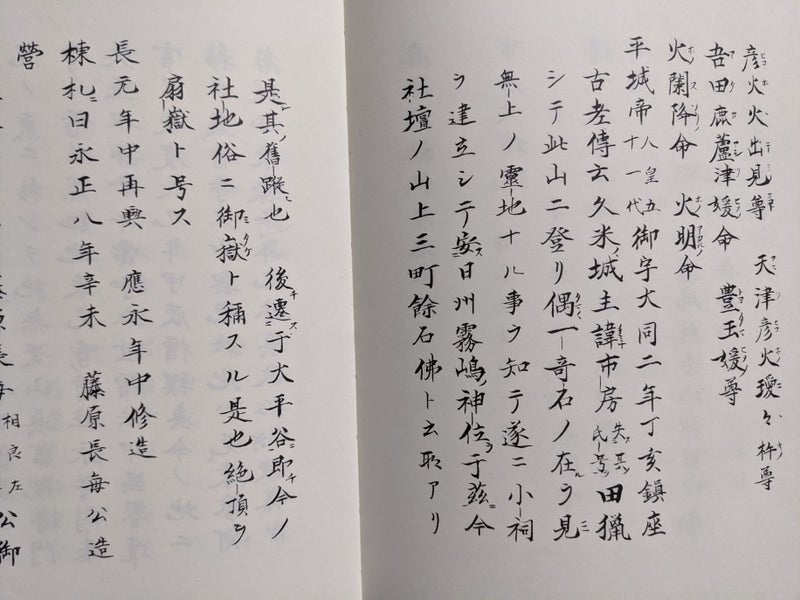

昨年末に市房山が無上ノ霊地と記されていた事に気が付いた事がきっかけとなり

岡原霧島神社にお参りをして、私が全く気が付いていなかった大正時代の事が解りました。

ようやく・・戦艦球磨の艦内神社様の「真実」に気が付いたのですが、

そして・・

古代、この地は久米族の元祖的本拠地であり、

さらに・・

久米物部

つまり古代物部氏の元祖的本拠地であったのだろう!と強く感じたのですが・・

その事は次回、詳しく書かせて頂きます<m(__)m>

うちの宮原家が代々所有し水の神々様へのお務めをさせて頂いている

湯川(ゆがわ・ゆご)

神に関する古語の研究の中で林兼氏は

「ゆがわ」 の本来の意味

本来の漢字表記を

「斎川」 (ゆがわ)

とお書きになられていらっしゃいました。

ゆがわ とは 「斎川」

斎祀る 川 ゆがわ

私の勝手な推測ですが・・

球磨では遅くても3200年前からは水稲稲作が可能な環境は

揃っていたのでは・・と思うのです

球磨の縄文時代晩期の地層から出土した有肩打製石斧

実は、有肩打製石斧は球磨盆地の至る所から出土しています

有肩打製石斧

稲のわが国への長江南部地方からの伝来も、ほぼこの時期であることが最近明らかになった。有肩石斧の伝来経路と時期がこの問題の鍵(かぎ)を握るものと思われる。

井上猪一郎さんが発見されていた有肩打製石斧

皆様

だんだんなぁ~!!

球磨の地より ひろっぷでした😊