『渡り鳥いつまた帰る』を観ました。

佐渡に流れ着いて早々、鉱山で働くならず者たちに因縁を付けられる滝。彼らを雇っているのは高見鉱山の持ち主でもある静江だが、その相談役である榊原が実質上の作業責任者だった。

静江の妹である則子に懇願された滝は、何故か廃坑に近い鉱山を我が物にしようとする榊原の目的を知るために子分を装う。

その中で滝は、戦時中に高見姉妹の父と榊原がかき集めた貴金属類が鉱山に埋まっている事を知る。

真実に近付く滝の暗殺を目論む榊原は殺し屋のジョーを雇う。滝を弟の仇と誤解する哲が対峙した所を狙うジョーの連発銃が火を噴き……といったお話。

要約すると、滝が廃坑に眠る埋蔵金を奪おうとする榊原と対立する話です。

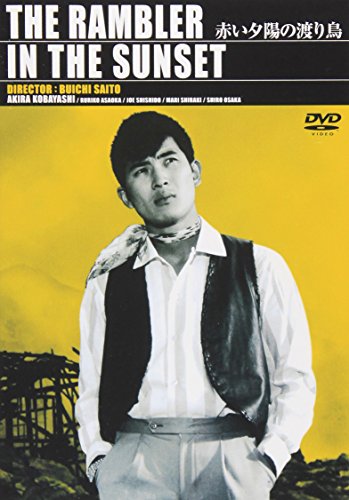

シリーズ第3作。

3作目にしてパターンが確立され、残りの最終作までこんな調子なんだろうなぁと予想させます(笑)。

とは言え、ワンパターンが通用するのは基本となるストーリーが面白いからなんですよ。

そして小林旭さん、浅丘ルリ子さん、宍戸錠さんといったお三方が必ず出演している上で、それぞれが魅力を発揮しているのがシリーズの存続に繋がったんじゃないかと感じます。

カッコ良いヒーロー、綺麗なヒロイン、どこか憎めないライバル……今も昔も、これらが揃えば立派にエンタメなんです!

榊原が鉱山の権利を欲しがるのは毎度のパターンですが、もう掘っても何も出て来ないような廃坑にこだわる理由があるのは、僅かに(笑)ミステリー要素を感じますね。

ネタバラしは、もっと後の方に引っ張った方が良かったとは思いますが…。

「…なぜ敵である俺を助けた?」→「勘違いするな、お前を倒すのはこの俺だからだ」といった、ライバル関係にあるキャラ同士によるこの手のやり取りはもうとっくにカビが生えて、令和で見る機会はいよいよ激減しました(探せば簡単に見つかるかもだけど)。

本作でもこれをやってるんですが、こちらは1960年の作品という事で、本作がこういうやり取りの始祖かどうかは知り得ませんが、そんな昔から使い古されているものだったのを知れたのはいい機会でした。

60年以上前の古い作品である事を念頭に置いて見てみれば、よくあるシチュエーションの源流がそんな昔にあったんだと目からウロコが落ちる思いです。これぞ温故知新!

ところで、『怪傑ズバット』という作品は渡り鳥シリーズの影響を色濃く受ける作品としても知られています。

最近になって、こうして俺ッチも渡り鳥シリーズを観始めているわけですが、パロディ元を知って造詣が深まりました。

ズバット=早川健は、滝と宍戸錠さん演じるライバル(名前は毎回変わるので…)をミックスしたようなキャラだったんだなと。二人ともキザったらしいとことか(笑)。

『~ズバット』が好きな人は、たった1作でも見ておいて損はないどころか、見ておくべきだと思います。

**********

**********