2002年生まれて7歳近くなってようやく「チャージ症候群」と診断された障害児のもえもえとの生活を中心に書いています♪

もえもえを授かってから今までの歩みは「過去話」として、リアルタイムの生活は「今日の日記」として書いています。

アメンバー記事を書く予定はありませんので、申し訳ありませんが、アメンバー申請はお断りいたしております。

コメントには必ずお返事したいと思います。

ペタ返しは必ずしも出来ていませんm(_ _)m

合間を見てご訪問させていただくよう努力しています。

アフィリエイト系には申し訳ありませんが、お返ししていません。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

私の防災・その510 混ぜるなキケン 排泄ゴミと一般ゴミ

自己紹介&ブログ紹介

先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(20代)

特撮オタクの旦那(5歳年上)

アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)

元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます

もえもえの通う事業所では希望者に対して秋に健康診断を実施しています。

毎年朝の採尿には苦戦するのですが、今年は奇跡的に一発成功😆👍

紙コップで採れたの何時ぶりだろう…紙パンツの中に仕込んだガーゼを絞らなくて済むの嬉しいです。

さて、今日の話題はトイレ繋がりで、非常用トイレの「使用後」についてです。

先日ごみ清掃芸人として知られるマシンガンズ滝沢さんが災害時のごみ、特に排泄物のごみの出し方について話したことが記事になっていました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a9cb2feec01f6aa25fdf7b834cc66de8cfee4d81

災害時に断水したり下水が破損してしまうと水洗トイレは当然使えなくなります。

最近は非常用トイレの備えの大切さが知られるようになって備えているご家庭も増えたと思います。

ですが、非常用トイレを使った後のことまでしっかりと考えていらっしゃるでしょうか。

大規模災害が発生したらごみの回収もいつも通りとはいきません。

ごみの回収が始まるまでは

自宅で

全てのごみを

保管しておかなければならない

わけです。

生ごみや使用済みの非常用トイレのごみを長期間常温保存、夏場だと高温になる状態で保管しておかなければならないわけですが、におい対策、考えていますか?

においが漏れない袋付きの非常用トイレセットやにおいが漏れないごみ袋をストックしておいてくださいね❗

また、ごみの回収が始まったとしても排泄物をそのまま一般のごみと一緒に出してしまうことは大変にキケンです。

上にリンクを貼った滝沢さんの記事に詳しく出ていますが、一般的なゴミ収集車は回転するプレートでごみを圧縮しながら荷台に詰め込みます。

その時に排泄物が入ったごみ袋に気付かず収集車に入れて破損してしまったら

排泄物が撒き散らされる大惨事💩😱💩

実際に能登半島地震の被災地で起きていた現実だそうです

断水している時にこの大惨事が起きたら

汚れた収集車も

回収作業をしてくれている作業員も

道路も

洗浄出来ません。

ですから、災害時はごみの出し方&収集方法を事前に決めて

一般ごみと排泄物のごみは明確に分けて出す

ことを提案されています。

自分達が出したモノは最後まで責任を持って始末できるように備えておきませんか。

非常時の備えしてくださいね![]()

特に災害弱者と呼ばれる方ほど備えは必要です。

私と家族の被災体験(阪神・淡路大震災・東日本大震災・台風15号)

東日本大震災から10年のまとめはこちら➡★

阪神・淡路大震災から30年のまとめはこちら➡★

防災記事まとめ・その1はこちら➡★

防災記事まとめ・その2はこちら➡★

自宅療養・感染対策まとめはこちら➡★

夏の防災(暑さ対策)まとめはこちら➡★

水害対策まとめはこちら➡★

災害弱者の備えと医療的ケア児者の避難実例まとめはこちら➡★

先天性難病による障害児もえもえのことまとめてます。

もえもえの誕生から通園までのまとめ➡★

もえもえの通園&通学のまとめ➡★

もえもえの摂食のまとめ➡★

もえもえのトイレトレーニングまとめ➡★

私の防災・その509 浸水被害 地下室の怖さ

自己紹介&ブログ紹介

先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(20代)

特撮オタクの旦那(5歳年上)

アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)

元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます

お一昨日の9月11日に東京と神奈川では記録的短時間大雨情報が9回も出されました。

ここ数10年で排水機能を強化し地下に貯水できるようにして大雨による都市型水害に備えてきて近年はほとんど都内の河川氾濫が起きなくなっていましたが、今回の雨はそれを大幅に上回る大量の雨がごく短時間で降ったことで各地で道路冠水だけではなく浸水被害ももたらしました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250912/k10014921241000.html

今回、目黒川自体は氾濫危険水位を越えたものの氾濫はしなかったことを思えば相当ハード面の対策は進んだのだと思います。

ですが、谷沢川などで氾濫が起きましたし、町中の排水機能が追い付かず内水氾濫で浸水被害が多数出ました。

ハード面の対策は進んでも気候変動が早く進みすぎて、当初の想定を越えてきてしまったのですね。

テレビでは目黒川近くの住宅にお住まいの方が20年以上前にも浸水被害を受けた時に鉄製の止水板を用意していたのに、あまりにも水位が上がるのが早すぎて止水板を設置する余裕がなかったと話していました。

止水板を用意した当時よりも高齢になって重たい鉄製の止水板を設置するのも難しかったようです。

公的なハード面の対策が進んで被害が起きなくなっていたことで個人の備えを見直す機会が無かったことも被害を大きくしたのかもしれないと思うと皮肉なものですね。

今回の都市型水害で私が一番怖いなと思ったのが地下室や半地下の浸水被害です。

今回は幸い人的な被害はありませんでしたが、一時閉じ込められる被害は出ました。

https://news.jp/i/1338805335189684795?c=768367547562557440

地下室の中にいると外の状況を把握するのがとても難しくなります。

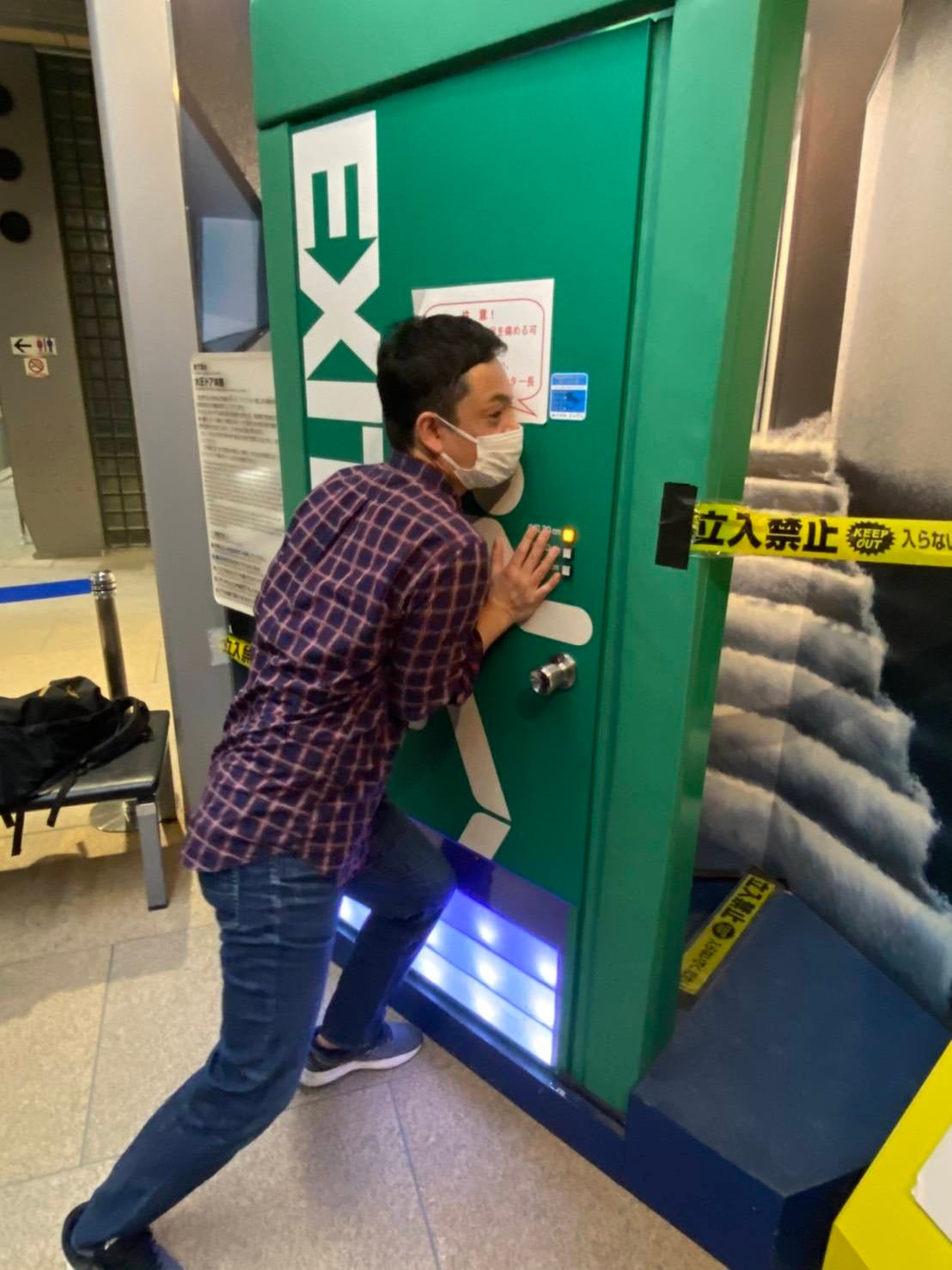

特に今回の様に短時間であっという間に水位が上がると、気が付いた時には避難口である筈の扉が水圧で開けられなくなり、避難できないまま室内に水が貯まっていき、最終的には命を落としてしまう危険があります。

実際に1999年に博多で地下室にいた女性が亡くなった痛ましい事例があります。

内閣府防災情報のページに詳しく載っています

https://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/chika/ref3.html

この時は浸水に気付いた時には逃げられない状況になっており、外にいる人に電話で助けを求めたものの救助できず命を落とされています。

この時は浸水に気付いた時には逃げられない状況になっており、外にいる人に電話で助けを求めたものの救助できず命を落とされています。

改めてご冥福をお祈りいたします。

2022年に韓国の半地下に住んでいた方が多数犠牲になられたことも記憶に新しいところではないでしょうか。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/international_news_navi/articles/feature/2022/09/15/25191.html

今後は大雨が予想される時には地下室や半地下にいるのは危険だと言うことを肝に銘じておかなければならないと思います。

今後は大雨が予想される時には地下室や半地下にいるのは危険だと言うことを肝に銘じておかなければならないと思います。

また、浸水対策は浸水が始まる前に済ませておくことや、地上の状況をリアルタイムで知る手段を確保しておくことも必要でしょう。

とにかく、地下室から直接上階に避難する方法がないのであれば、浸水が始まって扉が開かなくなる前に地下室(半地下)からは出ていなければ危険です。

10cmでも水圧であドアを開けるのは困難になります

https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file18_00023.html地下室のリスクがイラストにまとめられてます

命を守る行動は危険になる前にスタートするのです。

非常時の備えしてくださいね![]()

特に災害弱者と呼ばれる方ほど備えは必要です。

私と家族の被災体験(阪神・淡路大震災・東日本大震災・台風15号)

東日本大震災から10年のまとめはこちら➡★

阪神・淡路大震災から30年のまとめはこちら➡★

防災記事まとめ・その1はこちら➡★

防災記事まとめ・その2はこちら➡★

自宅療養・感染対策まとめはこちら➡★

夏の防災(暑さ対策)まとめはこちら➡★

水害対策まとめはこちら➡★

災害弱者の備えと医療的ケア児者の避難実例まとめはこちら➡★

先天性難病による障害児もえもえのことまとめてます。

もえもえの誕生から通園までのまとめ➡★

もえもえの通園&通学のまとめ➡★

もえもえの摂食のまとめ➡★

もえもえのトイレトレーニングまとめ➡★

私の防災・その508 新しい119通報

自己紹介&ブログ紹介

先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(20代)

特撮オタクの旦那(5歳年上)

アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)

元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます

2日ほど過ぎてしまいましたが、9月9日は「救急の日」です。

皆さんは119番に電話して救急要請したことがありますか?

また、どの様な情報を伝えれば良いか知っていますか?

大まかに言うと

- 案件(救急か火災か)

- 場所(住所もしくは目印になる建物など)

- 救急なら要救助者の容態や年齢などの情報

- 通報者の名前と連絡先

総務省消防庁のホームページからお借りしました![]()

少し前までは携帯電話と固定電話両方使えるなら固定電話からの通報の方が良いとされていました。

固定電話の場合は例えば要救助者本人が通報して声が出せないなどの場合でも電話番号から場所が特定できるからです。

ですが、最近はスマートフォンからでも位置情報を送れるようになりましたし、固定電話を設置していないご家庭も増えてきましたので、そこまで固定電話に拘らなくても良いらしいです。

ただ、スマホが繋がらない場合などは近くの公衆電話などを探してかける必要はありますので、公衆電話から通報する方法も覚えておいた方が良いと思います。

同じく総務省消防庁のホームページからお借りしました

参考までに総務省消防庁の119番通報に関するホームページ![]() https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/kyukyumusen_kinkyutuhou/119.html

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/kyukyumusen_kinkyutuhou/119.html

場所の目印になる建物などの探し方はこちらが詳しいので東京消防庁の119番通報に関するホームページ![]()

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/119/119.html

更に今ではスマートフォンからの通報に対応して新しい119番通報の方法が出来ています。

NHK ニュースで紹介されていました![]()

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20250909/1000121651.html

「Live 119」はご存知でしょうか。

通報者のスマートフォンにURLが記載されたショートメッセージを送り、そのURLにアクセスすることで現場の映像を送信することが出来るようになります。

その映像を活用して救急出動したり、必要に応じて応急手当の動画を通報者のスマートフォンに送って指導したりすると言うものです。

東京消防庁のホームページからお借りしました

また、口頭では通報できない聴覚障害や言語障害がある方でも通報できるシステムが出来たそうです。

「NET119緊急通報システム」と言います。

事前に登録は必要だそうですが、スマートフォンから通報用Webサイトにアクセスして火事か救急か選択し、位置情報を入力、その後テキストチャットを使って詳細を伝えると言う方法だそうです。

総務省消防庁のホームページからお借りしました

このNET119緊急通報システムなら事前登録さえしておけば自分自身で通報することが出来ます。

聴覚障害や言語障害がある方には是非覚えておいていただきたいと思います。

非常時の備えしてくださいね![]()

特に災害弱者と呼ばれる方ほど備えは必要です。

私と家族の被災体験(阪神・淡路大震災・東日本大震災・台風15号)

東日本大震災から10年のまとめはこちら➡★

阪神・淡路大震災から30年のまとめはこちら➡★

防災記事まとめ・その1はこちら➡★

防災記事まとめ・その2はこちら➡★

自宅療養・感染対策まとめはこちら➡★

夏の防災(暑さ対策)まとめはこちら➡★

水害対策まとめはこちら➡★

災害弱者の備えと医療的ケア児者の避難実例まとめはこちら➡★

先天性難病による障害児もえもえのことまとめてます。

もえもえの誕生から通園までのまとめ➡★

もえもえの通園&通学のまとめ➡★

もえもえの摂食のまとめ➡★

もえもえのトイレトレーニングまとめ➡★