どうも!

ネコにもわかるギターの弾き方、ギター講師のヤスオです。

「五線譜の読み方④」「五線譜の読み方⑤」と「音部記号」に関して書いてきました。

でも、

「なんでいくつも種類があるの?」

と思いませんか?

「ト音記号で全部書けば良いじゃん!分かりにくいなぁ~!!」

と私は思いましたよ。

楽器に様々な種類がある理由のひとつは、音域が違うことです。

音部記号は、それぞれの楽器の音域によって、見やすい譜面にするためにできたものです。

一般的によく使われている「ト音記号」の楽譜は、ギターはもちろん、バイオリン、フルート、クラリネット、サックス、トランペットなど多くの楽器、また声楽などにも幅広く使われます。

「ヘ音記号」は、ベース、チェロ、コントラバス、トロンボーンなど、低い音を担当する楽器の楽譜に使われます。

レギュラーチューニングの6弦エレキギターの音域は、およそ4オクターブです。

レギュラーチューニングの4弦エレキベースの音域は、およそ3オクターブです。

それに対して、

鍵盤数88の標準のピアノは、7オクターブ以上の音域があります。

ト音記号だけの五線譜では、音域をカバーできないのですね。

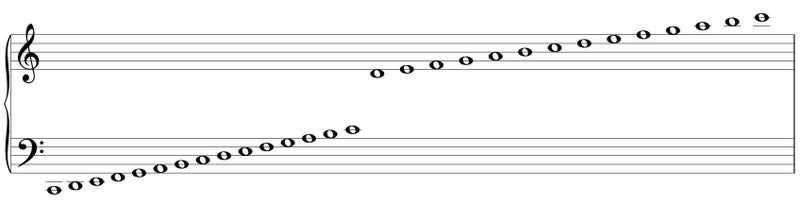

なので、ピアノの楽譜には、このように

ト音記号とヘ音記号の五線をつなげた楽譜が使われます。

これを「大譜表(だいふひょう)」と言います。

ここで覚えておいて欲しいのは、

ト音記号の五線の下に1本追加した線上の音と、

ヘ音記号の五線の上に1本追加した線上の音は、

同じ「C(ハ)」の音だということです。

(音名について分からない場合は、「音名を覚えよう!」を確認してくださいね!)

つまり、

ト音記号の五線の下に2本追加した線上の音は「A(イ)」の音で、

ヘ音記号の五線の一番上の線上の音と同じです。

ヘ音記号の五線の上に2本追加した線上の音は「E(ホ)」の音で、

ト音記号の五線の一番下の線上の音と同じです。

↓この譜面の上下の音は、同じ音を表しています。

このことが分かっていれば、ヘ音記号の楽譜も少し読みやすくなるのではないでしょうか?

また、同じ音でも、必ずしも上のト音記号の五線に書くか、下のヘ音記号の五線に書くか決まっているわけではありません。

実際のフレーズが読みやすいように書き分けられます。

ピアノの場合は、左手のパートをヘ音記号に、右手のパートをト音記号に書き分けることが多いようです。

大譜表に限らず、

「楽譜は読み手が読みやすいように書かれている」

のが基本です。

そこには、演奏者にどのように演奏して欲しいかが表れています。

楽譜を書く上でのルールは、基本的に、演奏者が読みやすいように工夫された結果できたものです。

このルールを知ることで、読みやすくなるのは言うまでもありませんね。

でも、ギターを弾くだけの人が、ヘ音記号の五線譜や大譜表をスラスラ読める必要はないと思います。

ト音記号の五線譜でも、必ずしも読める必要はありません。

ただ、知っておくだけでも、全く知らないより役立つことがありますし、出来ることも多くなります。

そして、なるべく理解しておいてもらいたいと思っています。

多くの人には、楽譜をスラスラ読める必要は、ほとんど無いでしょう。

でも、「ちょっと時間はかかるけど、読める」ように理解はしておくことをおすすめします。

他の楽器の人とコミュニケーションをとる必要がある時、楽譜の読み書きが出来ると、スムーズで誤解のないやり取りができますからね!

ではまた!

ギターに関するご質問、お悩みなどありましたら、

お気軽にお問い合わせください!

↓

↑この画像をクリックするとフォームが開きます。