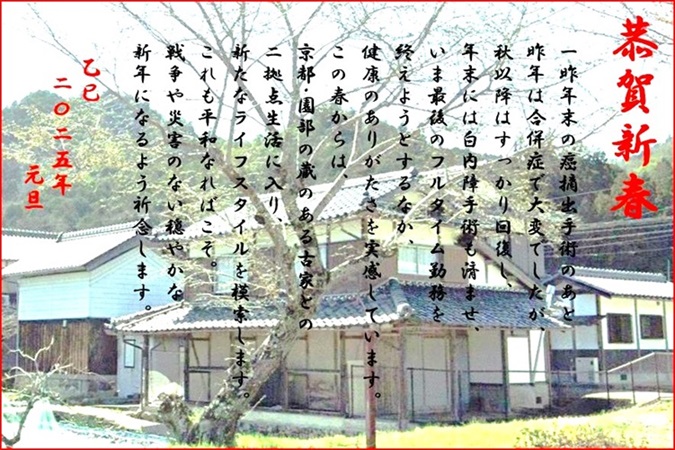

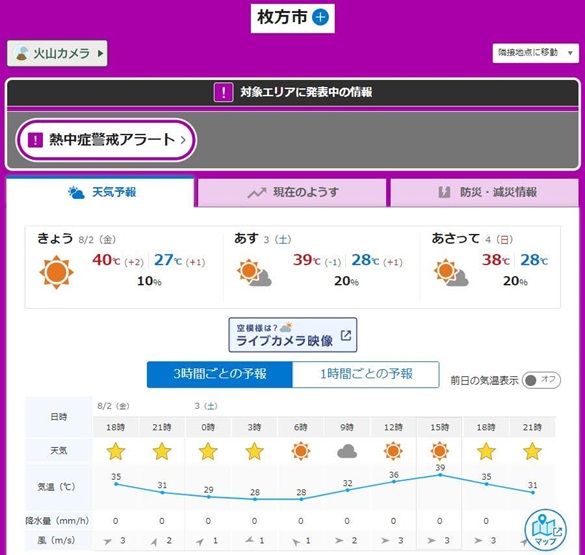

大阪・枚方の石場建て伝統構法の家、

木と竹と土と紙の新居に暮らし始めてから、

早くも5度目のお正月を迎えました。

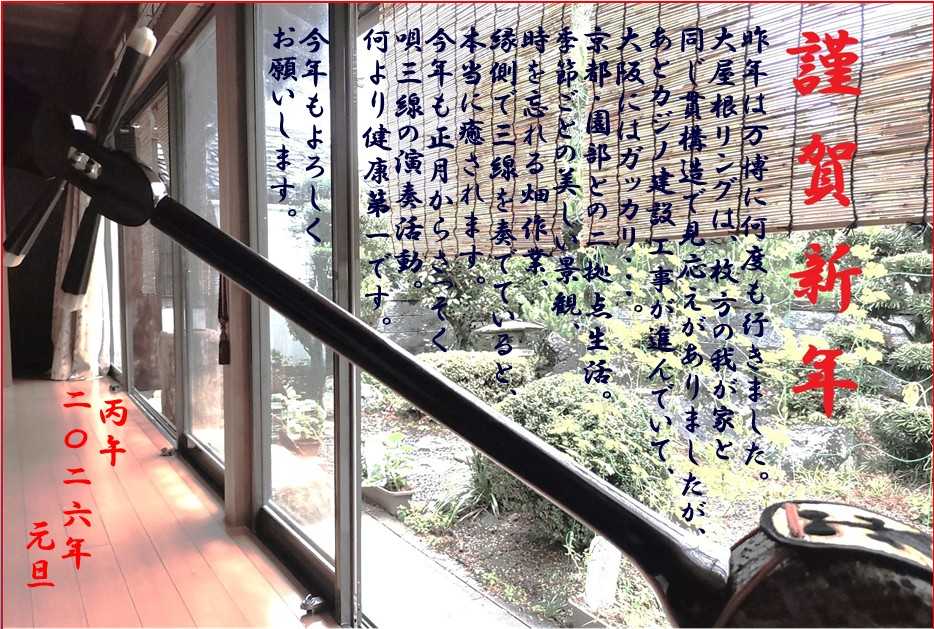

そして、京都・南丹市の築半世紀の古家との

二拠点生活を始めてから、丸1年が経ちました。

年末、南丹市のスーパーに行ったら、見たことのない注連縄?!

この地域独特の?・・・よく分からないまま、大は玄関、小は納屋に掛けてみました。…

地域の人が見たら、変かも?・・・こんど聞いてみよう!

年末は比較的あたたかめ・・・と言っても、南丹の朝は枚方よりずっと冷え込みます。

どんよりした冬空でも、家の周囲の景観は圧倒的に美しい!

それでも1/2の夜からは雪が降り始め、

あれよあれよという間に翌朝には積もりました。

元旦は、枚方の家に親族が大集合!・・・大人9人、子ども5人。

南丹の家なら余裕なんですが、

一応枚方の家が狭いながらも「実家」です。

枚方では毎年恒例、ことほきの素の注連飾りに、庭にあるものを適当に挿し足すんですが、

去年の1/1稿「the実家・・・」を見返してみると、今年はちょっとやり過ぎでした。

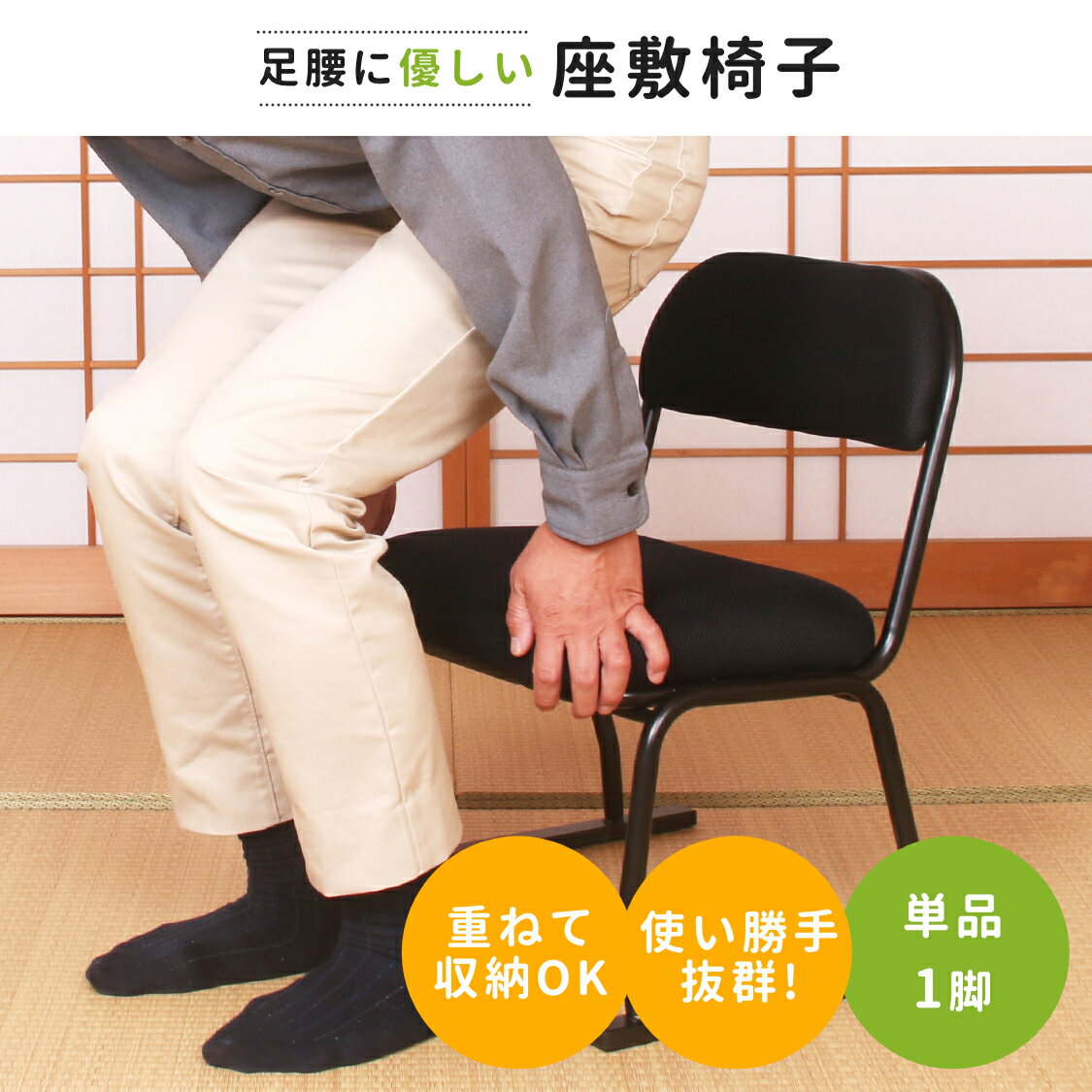

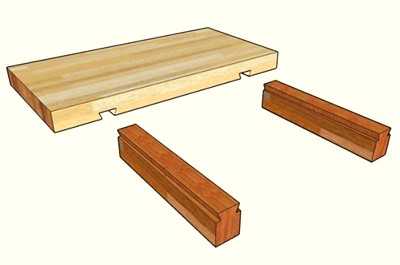

孫たちは、2階の畳の続き間で。

這いまわるので畳だと自由度が高いし、

何よりも床スレスレに顔、全身で畳を感じます。

つかまり立ちをするようになったので、飾り棚は危ないね!

まだ10ヵ月。でも畳の良さが分かるのか、どの家にお邪魔しても、

畳の部屋だと落ち着いてる気がするとは、息子の弁。

今日あらためて無垢無塗装の杉板外壁を眺めてみると、

5年も経つと経年変化でいい具合に侘びてきました。

雨が当たったり紫外線の直射を受けたりで、表情が生まれます。

2021.1.13稿「木組み土壁の家の快適性~冬季・・・」の

ほぼ同じ時間の写真と比べれば一目瞭然。

当初は均一で単調な感じだったなぁ・・・と改めて思い返されます。

枚方の住宅密集地では、南丹の家の環境の良さには及ぶべくもありませんが、

今日こうしてPCに向かってブログを更新しながら、

あらためて木と竹と土と紙の家の心地良さを実感しています。

去年の1/1稿「the実家・・・」には、

ネタが溜まってるから今年はせっせと投稿・・・と書いたのに、

結局1月と4月と10月に5回しか投稿できませんでした。

今年は月1の頻度をめざしたいと思っているところです。

今年もよろしくお願いします。