まずは元旦早々「令和6年能登半島地震」で被災された方々にお見舞い申し上げます。

例年1月1日には投稿していたんですが、

退院後体調が本調子ではなく、ちょっと余裕がありませんでした。

(参照:23/12/29稿「入院中の病室の窓から・・・」)

それで妻の実家に挨拶に行ってのんびりしてたら、緊急地震速報! 午後4時過ぎ。

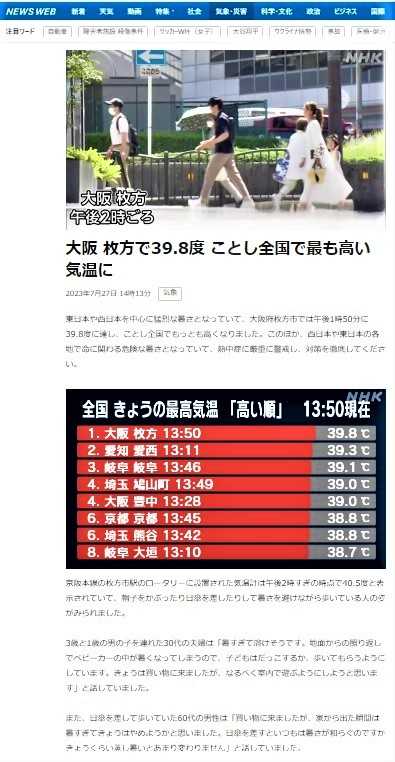

大阪・枚方でも震度3、けっこう揺れました。

築五十年ほどの家、耐震改修リフォームをしておいて良かったです。

我が家を新築するにあたり、石場建て・伝統構法を採用したのは、

第一に耐震性を考えてのことでした。

(参照:石場建てのすすめ)

(参照:伝統的構法木造建築物のための耐震設計法・耐震補強設計法)

南海トラフ大地震が遠からず予想されています。

地震への備えは万全を期しておきたいものです。

さて、退院後体調が本調子ではなく・・・と言いましたが、

12/29稿では触れていませんでしたが、実は入院中に4人部屋の同室の方が新型コロナ陽性に!

私はPCR陰性だったんですが、濃厚接触者として個室隔離になっていました。

そして退院間際の12/25、PCR再検査でなんと!陽性反応が出てしまったのです。

今はコロナもインフルエンザと同じ5類扱いで退院はできたんですが、

12/29まで自宅内隔離となってしまいました。

私自身はとりたててコロナの症状はなかったのですが、

お正月を前に妻に移してしまっては大変!ということで、

臨時に3畳の小上がり書斎に布団を敷きこんで、隔離個室としました。

私自身はとりたててコロナの症状はなかったのですが、

お正月を前に妻に移してしまっては大変!ということで、

臨時に3畳の小上がり書斎に布団を敷きこんで、隔離個室としました。

この部屋は今は日常的に書斎ですが、

将来的に介護が必要になったときを想定して設けた部屋でもあります。

それがさっそく役に立ったというわけです。

小上がりですから、ベッドと同じように使えます。

トイレに行くにも立ち上がりやすいし、

ダラダラ寝転んだり敷きこんだ布団に腰かけたり、WEB環境も完備。

幸いコロナ自体は熱もなく症状も何ということなく隔離期間は終了。

でもやはり大きな手術を受けたあと。

多少の痛みは残っているし、体力もかなり落ちています。

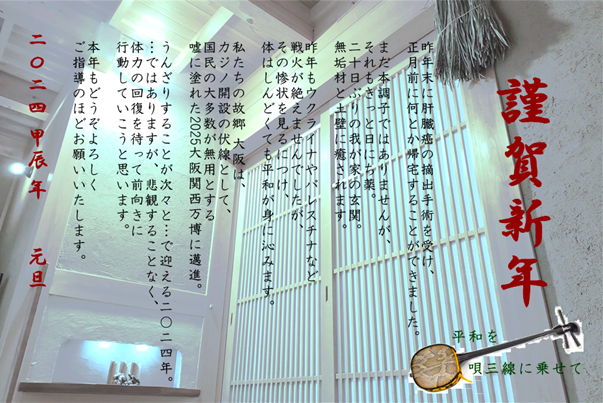

それでも少しでもお正月の準備をと鏡餅を飾ったり、

今年もしめ飾り作りプロジェクト「ことほき」のしめ飾りを、

自分でいろいろ飾り立てて玄関先にかけてみました。

そして今日1月2日は、我が家がTHE実家になる日。

1年に1度だけの折りたたみ座卓を引っ張り出してきました。

夫婦2人住まいの僅か建延30坪ほどの狭い家に、

2組の息子夫婦と孫たちや親戚が集まってきます。

今もウクライナやパレスチナで戦火が絶えないなか、

ポカポカ11℃の暖かい陽射しに平和が身に沁みます。

今年も健康第一に、前向きにいこうと思います。

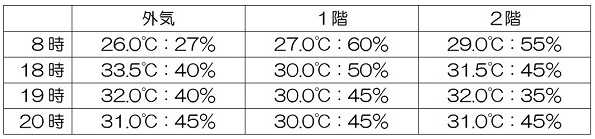

この家に暮らし始めてから3年間。このブログには、

今どきの新建材で密閉し機械換気に頼った高性能高気密高断熱住宅とは敢えて逆をいく、

日本古来の現代的建築手法による家の四季を通した実際の住み心地を綴ってきました。

今年も同様に、この石場建て伝統構法、木と竹と土と紙の家の経年変化を踏まえつつ、

これまでとは異なった視点も織り交ぜていきたいと思います。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。