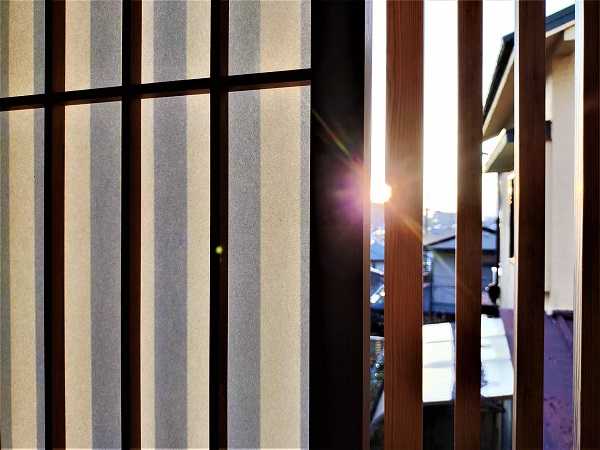

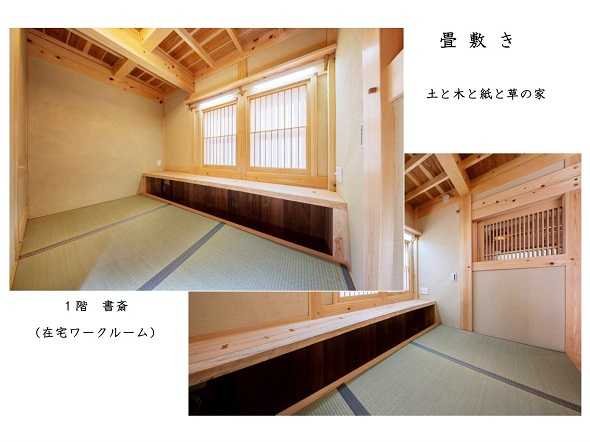

石場建て伝統構法、木と石と竹と土と紙で建ててもらった我が家。

ひょんなことから定年を目前にした歳で我が家を新築することになり、

そこで考えたのは百年先、次の時代に引き継ぐ家づくりでした。

☝荒壁塗りを手伝ってくれた息子

さて先日、こんな記事が、ふと目にとまりました。

「若い感性で家を建てない」オーガニックスタジオ新潟2018.12.25

30代で持家にしようという夫婦が多いでしょうけど、

そのときの感性やライフスタイルはいつまで続くか・・・。

私たち夫婦が初めて持家を建てたのは、やはり30代半ばでした。

いわゆる売り建て分譲住宅(建築条件付土地…間取りは自由だけど建売仕様)でした。

☝新築して20年暮らした今は無き我が家

一応は定年後までのことを考えて、例えば、

子ども用大部屋→後に2分割→子ども独立後はセカンドリビングなどと、

25~30年後を見据えた間取りをその時なりに一生懸命考えました。

けれど、そうしたアーでもないコーでもないの素人施主の要望に対し、

“こうした方が家としての価値が上がる”という専門的見地からのアドバイスは、

業者さんはからは皆無でした・・・というより、

業者さんのスタンスは、売買契約さえ取れればサッサと建ててしまいたい、

施主の要望さえ満たしておけば、家そのものの本質的な価値は顧みない・・・。

今から思えば、そうだったんだなぁと想い返されます。

その時に私たちが想定できたのは、せいぜい25~30年先のこと。

地下ガレージの上で高い階段を上らないと玄関にたどり着けない家を、

妻は内心不安には思っていたようですが。

で、結局いろいろあってその家は、

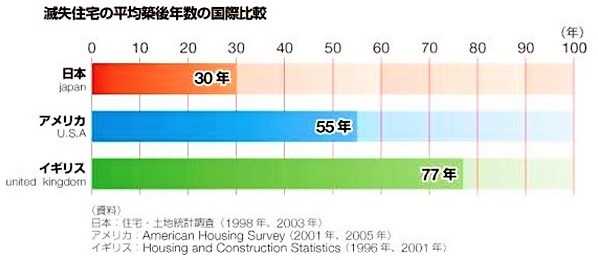

日本の家の平均寿命30年を待たずして、築20年で解体ということになりました。

☝国土交通省HP「日本の住宅は長持ちしない」より

末期とはいえバブル時代ですから、莫大な借金を背負って建てた家でしたが、

断熱や気密や自然素材なんて価値観も皆無の時代の、再販価値ゼロの家でした。

それに今は建築基準法が変わっていて、

その地下ガレージの上に新築は載せられなくなってたのにも、驚きました。

その土地を購入したときは、その地下ガレージが欲しかったので。

そして今、その頃の私たちと同じ30代の半ばに差し掛かろうという息子夫婦が、

まったく同じ轍を踏もうとしているんですよね。

あの頃とは時代も社会情勢も価値観もすっかり変わってしまいましたが、

売り建て業者のスタンスなんてあの頃と変わらない。

そして、息子もアドバイスは聞かない。

ま、私もその年頃には親の言うことなんて聞かなかったけど・・・。

息子のことはともあれ、先述の記事に話しを戻して。

> 今の生活も数年で移り変わるもので、そのあたりも冷静であること。

要は!

> 万人にとって住みやすい家であれば・・・次の世代のだれかさんが住んでくれる・・・

そんな観点に施主たる自分が立つこと。

そして業者はプロとしてそんな観点で施主にアドバイスすること。

・・・特に後者!

☝無垢材を駆使する棟梁:建築中の我が家のLDK(2020年8月)

・・・施主は、素人なんです!

なのに、プロたる業者は、普遍的・本質的な家の価値を施主に語れていますか?!

辺りの新築住宅を見回して、暗澹(アンタン)たる気分になります。

特にデザイナーズ住宅といわれるのに、ひどいのが多いように思います。

奇を衒(テラ)うことで、若い施主の気を引こうとしているとしか思えない。

奇抜な提案ができることが、専門家の価値だと思っているのでしょうか?

今はやりの軒ゼロの家!

先述の記事にも触れられていますし、

私も2020/5/2稿「それでもやる?軒ゼロ住宅」で取り上げたところ。

真っ黒けで、ほとんど窓のない、キューブ型の家!

これらも先述の記事に、例示は異っていますが、触れられているところでしょう。

> 長い老後の生活で、とてもじゃないけど住んでいたくないう気持ちに・・・

いくら今の最新技術で高耐久・高性能に建てても、三十年後に買い手がつくか?って話し。

そもそも家は、私的に閉ざされたプライベートなものですが、

外観や外構は、不特定多数の目にさらされる公共のものです。

私が知っている限り、既に45年ほど前にはそのことが提起☟されているところです。

芦原義信「街並みの美学」(1979年初版)

日本には一般論としてその観点が決定的に欠けているし、

プロたる建築家がそのことにあまりにも無自覚だと言えるのではないでしょうか。

[参照]

大澤 昭彦(2011年)

多くの住宅建築のプロ・専門家に期待できないとすれば、

素人たる私たち施主が賢くなるしかありません。

冒頭の記事の自覚を持ち、家づくりを想い描く力。

賢く良心的なプロ・専門家を見抜き選ぶ力。

その双方が協同できる施主力をつけておくこと。

高性能・高耐久の家づくりがようやく一般的になってきた今、

次の住まい手が見つからず結局三十年で解体せざるを得なくなる、

家の平均寿命は結局これまでと変わらない・・・それでは悲し過ぎます。

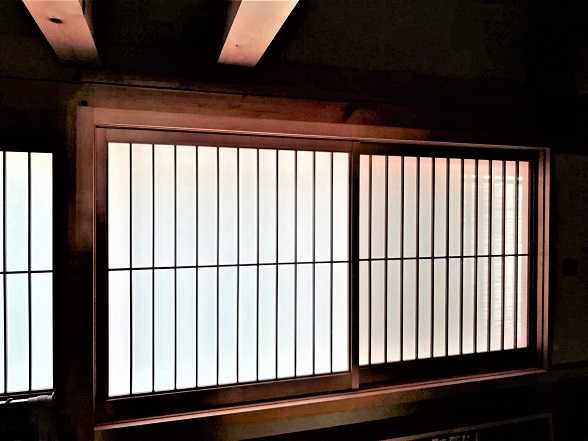

☝新築中の我が家(2020年10月)

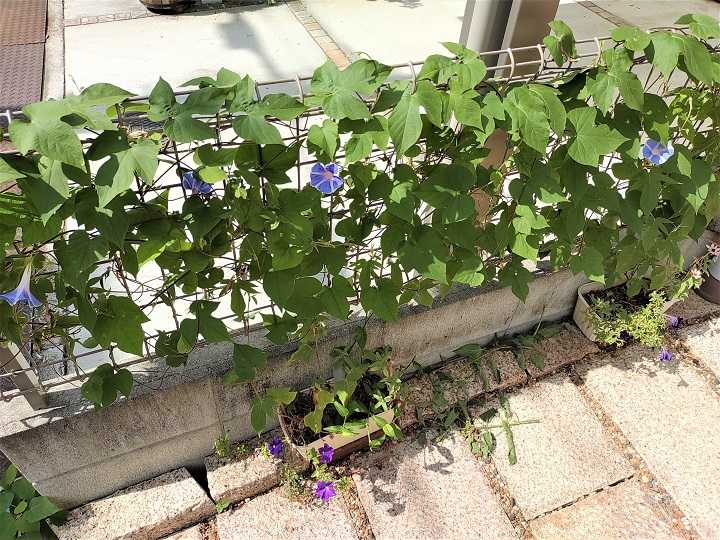

早く帰って来て寛ぎたい、街に溶け込む家。

次の住まい手候補に、ここで暮らしたいと思ってもらえる家。

そんなコンセプトでも家づくりができるといいんじゃないかと思います。

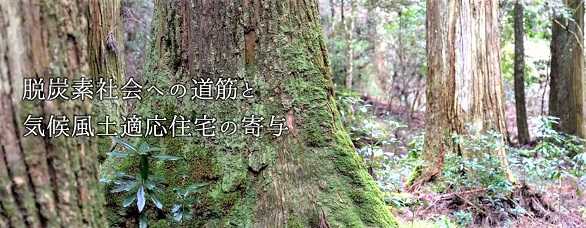

この私のブログでは家づくりを、住まい手の健康やSDGsの観点から、

主に新建材を排した自然素材と伝統的工法から述べてきましたが、

今回は違った観点から若い世代へのエールを綴ってみました。

還暦になってようやく気付いたこと・・・。

いま家づくりを始めようという三十代の若者たちも、そんなことに少しでも

思慮を巡らすことができればなぁ・・・と、ここに取り上げさせてもらいました。

☟小さくとも寛げる家、街に溶け込む家・・・我が家を建ててくれた日伸建設の事例