先日(5/12)、木造平屋建ての保育園が全焼してしまいました。

三重県いなべ市の市立笠間保育園。出火原因は調査中。

夜中だったこともあり、ケガ人がなかったことは幸いでした。

(中日新聞5/12link☞ いなべの保育園が未明に全焼 三重産スギを使った園舎)

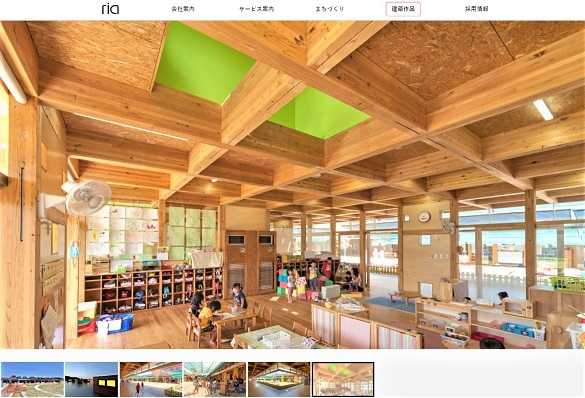

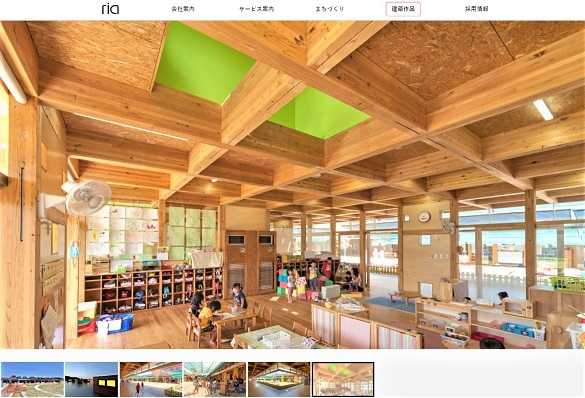

この園舎は、建材や内装に県産スギをふんだんに使ったことが特徴で、

同年の木材利用優良施設コンクール林野庁長官賞を受賞した建物だそうです。

「木のぬくもり」をコンセプトに建築されたこだわりの園舎。

建築にあたって園長先生が最初に提示したイメージは、

「みんなが一つになれる」「こどもたちが自由に裸足で走り回れる」保育園。

設計:株式会社アール・アイ・エー

(link☞ 建築作品デザインストーリー / 建築作品ギャラリー)

2013年3月に竣工してまだ十年も経っておらず、

百年後が楽しみな建物だっただけに本当に残念ですし、

何より子どもたちのショックを思うと、本当に悲しいことです。

出火原因は、前日に屋外で使った七輪の疑いがあるそうです。

園児と七輪で豆を焼いて食べるなんて、本当に素敵です。

子どもの頃から直火の扱いに親しんでおくことは、とても大切なこと。

でも若い先生方も、もしかしたら七輪の扱いに不慣れだったかもしれません。

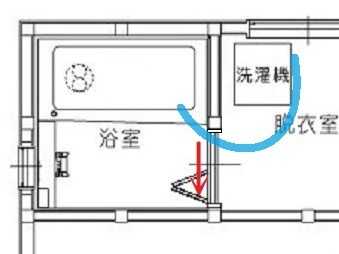

七輪で注意しなければならないのは、消火後の「炭の始末」。

水を掛けて火が消えたと思っても、炭の内部で燻っているものです。

酸素を遮断して完全に消火を確認しないと、屋内に収納してはいけません。

それと同園には、スプリンクラーが設置されてなかったそうです。

建築基準法的には大丈夫だったんでしょうけど、

私の地元大阪府立の学校でも要望に反して設置されていない学校があります。

子どもたちがいる時間の火災だったらと思うと、ゾッとします。

法律も法律ですが、まず子どもたちの安全安心の保障を、

学校・園の設置者は第一に考えてほしいものです。

さて、こうして木造建築が火災に遭うと、

まず「木造」であることが問題にされる傾向があるように思います。

震災でも、木造建築の被害がことさら強調されるようです。

でも実際に火災において、

木造であることは、他の構造に比べて問題が大きいのでしょうか。

2018/9/3稿「住宅火災…木造は本当に火に弱いか~怖い新建材からの有毒ガス!」で、

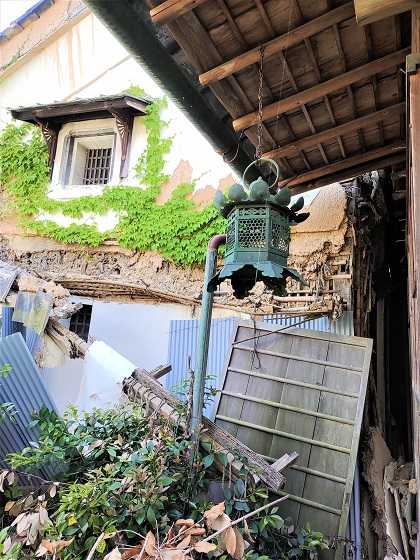

富田林市の「寺内町」、大阪府内唯一の「伝統的建造物」指定保存地区にある

19世紀後半築の中井家住宅が全焼してしまったことを取り上げました。

そこで、黒焦げになっても崩壊せず鎮火まで躯体を支え続けた木造住宅のこと、

火災における新建材の化学物質による燃焼ガスの問題について触れました。

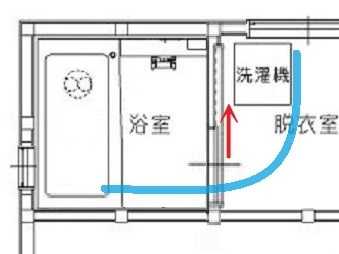

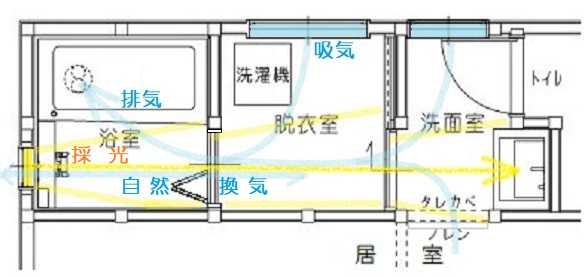

先述の設計会社アール・アイ・エーによると、

「万一の火災に備えて燃え代を設計時に考慮することで、

床、壁、天井の露出部分も木構造でありながら、建物の耐火にも配慮しています。」とのこと。

この火災、施設規模が1700㎡と大きいとはいえ、鎮火に8時間もかかったとのこと。

それでも8時間も燃えて黒焦げではありますが、

建物が崩落せず残っているところもあるようです。

東海テレビ5/12より☝link

なので、もし仮に中に人がいたとしても、

建物が焼け落ちる前に避難する時間は確保できていたはずだし、

有毒燃焼ガス(CO等)により意識を失い避難できなくなるリスクも低かったと思われます。

私が実際に見た建売住宅の火災現場、柱は建築基準法最低ライン3.5寸(10.5㎝)。

燃え代が考慮されていたとは言えませんが、それでも鎮火まで1~2時間で、

合板は焼け落ちたものの、柱や梁は表面が焦げただけ。

化学物質系の焦げ臭がたちこめ、エアコンは溶け落ち、

不燃材であるはずのビニルクロスやグラスウールも焼けています。

(株式会社OKUTA LOHAS studio所沢店のブログより☝link)

要は、勢い良く燃えているのは、木造躯体というより家財や付帯物の方。

このことは、軽量鉄骨造でもコンクリート造でも同じこと。

火災の燃焼温度は1200℃に達し、3m離れた隣家が受ける温度も840℃に達するそうです。

そして木材の着火温度は、260℃と言われています。

そう言われれば確かに木は燃えやすいです。

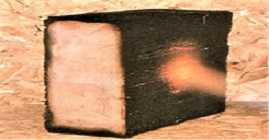

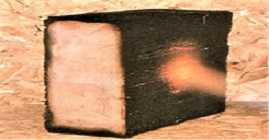

けれど木は燃えると表面が焦げて「炭化層」になります。

炭化層の内部には熱が伝わりにくくなり、また酸素の供給も断たれるので、

それ以上は燃え進みにくくなります。

ある程度の厚みがある木であれば、燃え進む速さは0.6㎜/分ほどだとか。

なので建築基準法最低ライン3.5寸(10.5㎝)の柱でも、

例え火に30分間さらされても、表面から2㎝弱は焦げるだけで内側のほとんどの部分は残るそうです。

ひと口に木造と言っても2×4なら太い柱はなく、細い材と合板だけの躯体なので、

在来工法より焼け落ちるのは大幅に早いと推察されます。

また木材は熱伝導率がかなり低い(約0.2W/m・K)のに対して、

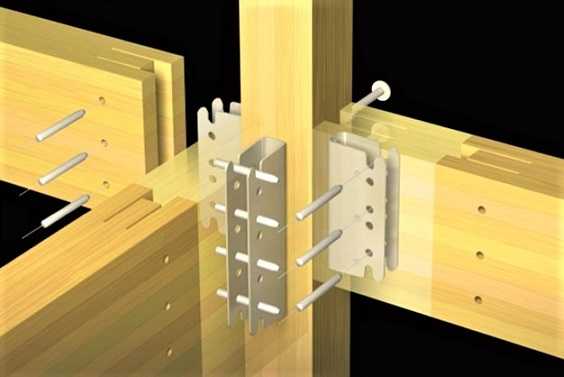

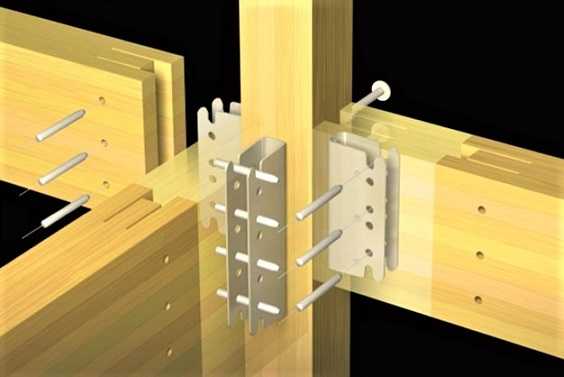

鉄は熱伝導率が高い(約80W/m・K)ので、現代の木造在来工法の金物は、

強度確保に貢献する一方で、火災により木材に熱を伝導してしまいます。

柱やが炎にさらされると表面が焼けるだけでなく、

金物がヒートブリッジ(熱橋)となって木材を芯から発火させかねません。

軽量鉄骨造だと、その鉄そのものが柱や梁なので、

まず家財から炎が上がると構造全体が急激に高温になり、

躯体は燃えなくても出火箇所以外からの発火を誘発しかねません。

それを考えるとこんな構造体は、地震には強いかもしれませんが、

火災という観点からはどうも疑問を覚えます。

(同様に鉄の熱伝導率の高さは、冷気を防ぐ断熱性能にも悪影響を及ぼします。)

それに、実験で5×10㎝の木と鉄の梁に荷重をかけながら燃やすと、

鉄は5分後に元の強度の半分以下に、10分後には20%程度しか残らず、

荷重でぐにゃりと曲がってしまうそうです。

それに対して、木は10分経っても80%の強度を保ちます。

また温度で言うと、同一条件に設定した木と鉄の建材を加熱していくと、

鉄は550℃で強度が50%ダウン、木は5%ダウン。

木は700℃になっても23%しか強度が落ないというデータもあるそうです。

火災では、鉄骨だと熱で曲がって構造を支えられなくなるかもしれませんが、

木は温度が上昇しても変形しづらい素材なので、

そのぶん避難する時間を稼げるということができます。。

要は火災の場合、

一定時間内に建物が崩壊せずに立ち続けることが大切だということです。

何よりも大切なのは「命」

家が燃えない構造であることは、その次です。

どうせ火事になったら、半焼でも、木造だろうが鉄骨造だろうが改築では済まず、建て替えになります。

例え家の7~8割が焼け残ったとしても、

家じゅうに煤が回って、その後すべて使い物になりません。

現代の家は大壁で中空ですから、壁体内も石膏ボードも断熱材も全滅です。

我が家を新築するにあたって伝統木構造を選択したのには、

上述のような観点があったからです。

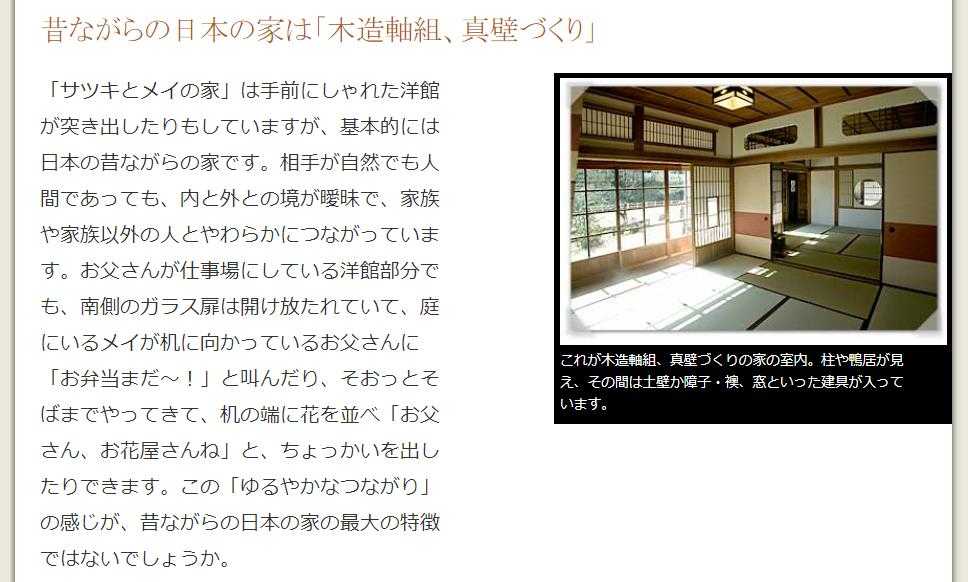

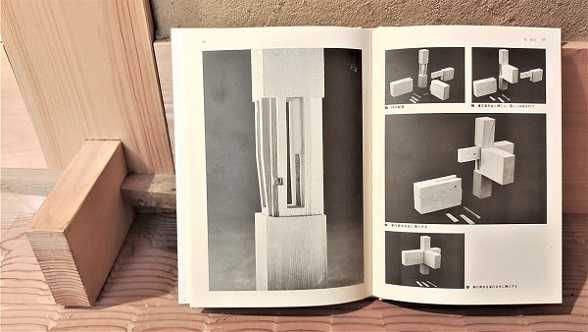

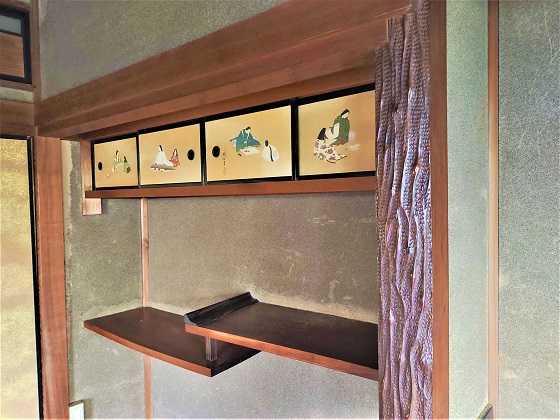

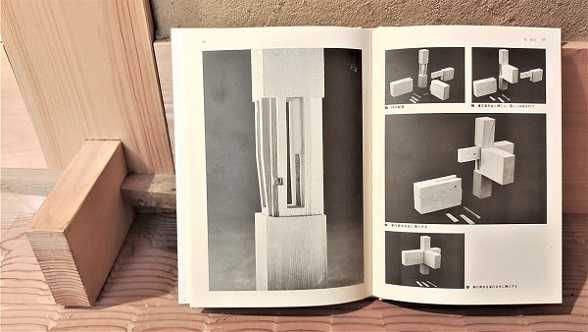

伝統構法では、何度もこのブログで述べていますが、

在来工法に比べて柱や梁が圧倒的に太いのです。

しかも仕口や継手に金具は使いません。

「木造の継手と仕口」住吉寅七/松井源吾 著

そのため火災になってしまったら、

燃えるのは燃えますが、それは何工法でもしょうがないことで、

伝統構法なら燃え尽き倒壊するまでの時間が長く、避難する時間を十分稼げます。

それに土壁ですから、完全耐火素材です。

部分火災であれば、塗り替えで修復できる可能性があります。

また、瓦葺きもあわせ、もらい火にも強いといえます。

木造建築物が火事になると、つい木造は火事に弱いとの印象が先立ちますが、

実際はそうとは限らないというお話し。

火災に強い工法の優劣を述べる論旨ではないけど、

伝統木構造は先入観に反して意外と火災に弱いわけではない・・・

耐火構造の観点からも選択肢に入るというお話し。

そして火災で本当に怖いのは、

有毒燃焼ガスにより避難行動ができなくなることと、

焼け落ちるまでの避難時間が確保できているかが問題というお話し。

家を新築するにあたって、高気密高断熱や耐震性能ばかりに目が向きがちですが、

残念ながら火災に遭ってしまったときのことも考えては?

・・・というお話しでした。

参考pdf文献link☞「木造建築の防耐火性(木造建築は火災に弱くない)」

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会より