昨日今日と、5月並み最高気温25℃ほどと暑いぐらい!

でも明日からの天気は下り坂らしいから、大阪の花見は今日が最後ですね。

冬場は仕事を終えて夕方に帰宅したころには日が暮れていたのに、

春分の日を過ぎて、西陽が天井の木組みを美しく照らし出すのを

再び見られる季節になりました。

我が家は西向きのキッチンですが、

西陽がシンクと天井を照らしつつ、

夏場の熱射は防げるようにしてあるんです。

さて今回の話題は、水回りシリーズ第3弾。

2/19稿「極楽!肩湯…我が家のスパージュ~木組み土壁の家のユニットバス」

3/8稿「洗面脱衣室?洗濯脱衣室?…洗濯室としての脱衣室~洗面所の分離」

の続きです。

2/19と3/8の記事にもあるように、我が家の風呂の脱衣場は、

洗面所とは完全に別になっています。

誰かが入浴中にも、手洗いや歯磨きができるようにということです。

それで、洗面台はどうするか・・・。

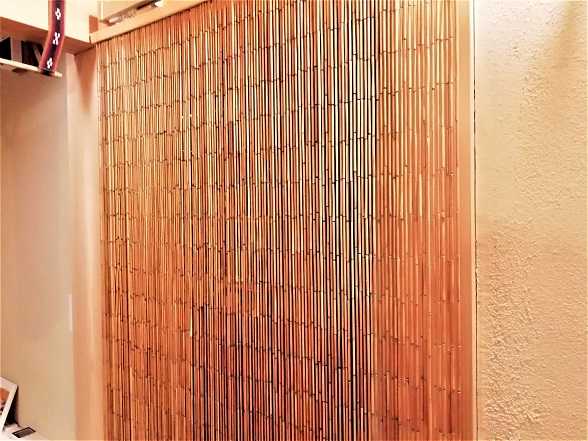

洗面所はトイレへの通路でもあるので、

奥行を浅くというのが商品選定・デザインの条件でした。

(洗面所・トイレへは、目隠しと通風を兼ねて開閉できるバンブーカーテン☝で仕切っています。)

そこで、スパージュと一緒にLIXILのショールームで見積もりを依頼したのが、

奥行540mmのピアラ(☜メーカーlink)。

けれど、合板(MDF)製というのも無垢材の家には似つかわしくないと、

同じく奥行550㎜ホーロー製のTAKARAのファミーユ(☜メーカーlink)も検討。

合板やMDF(Medium Density Fiberboard=中質繊維板)と比較して、

ホーローは鉄そのものなので合成接着剤フリー、

そして圧倒的に耐久性が高いのが利点だと思います。しかも磁石がつく!

洗面台を据え付けるスペースは間口が800mmに満たないということもあり、

無垢材の家ということで造作洗面台も憧れはあったんですが、

当初はユニットバス同様機能的に充実しているメーカー既製品にするつもりでした。

そうこうして検討していた頃、日伸建設の注文住宅の完成内覧会があり、

画像検索ではなく造作洗面台の実物を目の当たりにして、心変わり!

(☝link新築ギャラリー日伸建設)

家に戻ってからさっそく棟梁と相談しながら

デザインに取り掛かり始めたのでした。

条件は4つ・・・

①奥行は最大600mmまで。

②シャンプードレッサーの機能をもたせる。

③3面鏡で、鏡の中に小物を収納したい。

④総額がメーカー市販品より高くなり過ぎないよう価格を抑える。

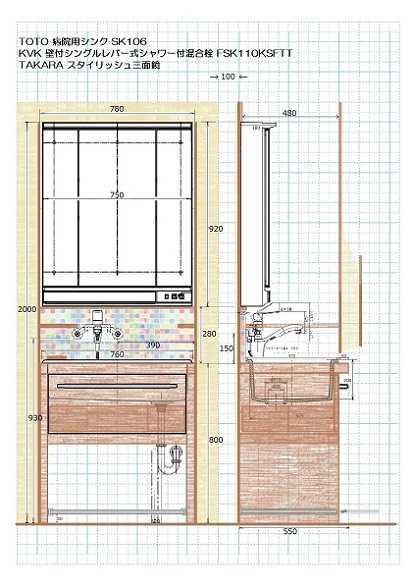

紆余曲折、最終的にデザインして棟梁に提案したのがこちら。

(☝実際の施工はこのとおりではありません。)

まずシンクはTOTOの病院用シンクSK106を、

棟梁手作りの洗面台に組込んでもらいました。

オーバーフロー排水口が無いので注意が必要ですが、底面が広く、

手洗い洗濯のほか生花を切ったり犬を洗ったり・・・

なんなら赤ちゃんの沐浴や1歳ぐらいまでなら足洗いとか、とっても多用途で重宝しますよ!

TOTOには同様の実験用シンクSK6とSK7がありますが、

これはカウンター据付けタイプではなく壁掛けタイプなので、

導入を考える場合は注意が必要です。

(参照link:【TOTO 実験用シンクと病院用シンクの違い】)

間口いっぱいのシンクで袖棚が無いので、シンクに内壁板の端材を渡して小物の一時置き台に、

うがいコップはシンク内に吸盤フックに掛けて、

石鹸はシンクの底が平たいので泡ポンプをシンク内に直に置いてあります。

シャワー水栓は奥行に余裕がないので壁出し。

上の鏡ユニットに干渉しないよう下のシンクとの間隔も考えて選んだのが、

KVK製シングルシャワー付混合栓FSK110KSFTT(☜メーカーlink)。

鏡は、ホーローではないのですがタカラスタンダード製の

そしてシンク下は、引出し1つだけのオープン収納にして、

手持ちのプラ棚を仕込み、これまた手持ちの風呂敷で目隠しました。

これで少しはコスト削減できたんじゃないかな。

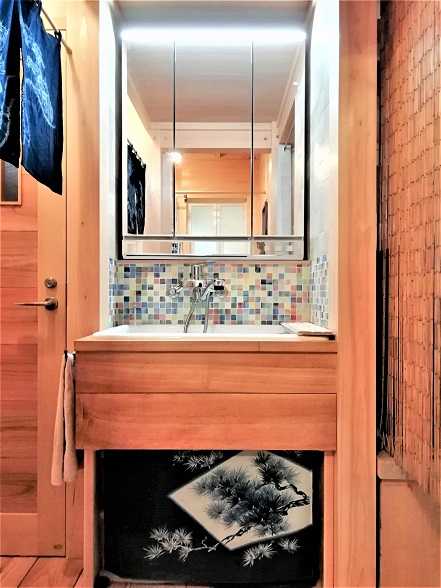

あと、妻のこだわり!タイル。

平田タイルのショールームに足を運んで実物を見て選んできたものです。

タイル選びはWEBやカタログでは質感が分かりません。ぜひ実物を確かめることをお勧めします。

側壁のは平田タイルのイタリア製「トリコット」(☜メーカーlink)。

天然木とファブリックを思わせる凹凸感のある風合いのテクスチャーが、

ナチュラルなイメージで土壁に合うと思ったからです。

そして腰回りの色とりどりは平田タイルのフランス製「スパークル」(☜メーカーlink)。

水彩画のような色合いに、独自の手作業でカットされた不ぞろいなピース・・・。

この風合いは、ちょっと日本人には真似のできない感性だと思います。

(参照:2020/10/13稿「水回りのタイル貼り付け~タイル選びとタイル職人の技」)

既製品の三面鏡にヨーロッパ製のタイル・・・。

木の家たるもの、こうでなければ!みたいなステレオタイプからの逸脱!

個性と実用が両立するお気に入りの洗面台になりました。

でも、素人である施主のワガママ勝手に応じて、

バラバラのものを見事に組み合わせてイメージどおり実際に形作ってくれた棟梁。

きっと詳細設計も施工も大変だったと思います! ありがとうございます。

【追記①】ところで、コロナで急に脚光を浴びた液体ハンドソープ。

あれ、普通は添加物だらけの合成洗剤なんですよね。

我が家ではコロナ前から本物の液体せっけん(脂肪酸カリウム石鹸)です。

【追記②】偶然、こんな動画が昨日アップされているのを見つけました。

これでいうと我が家のは、ほぼ合格ですな!

(YouTube☝gaeDEN動画link)