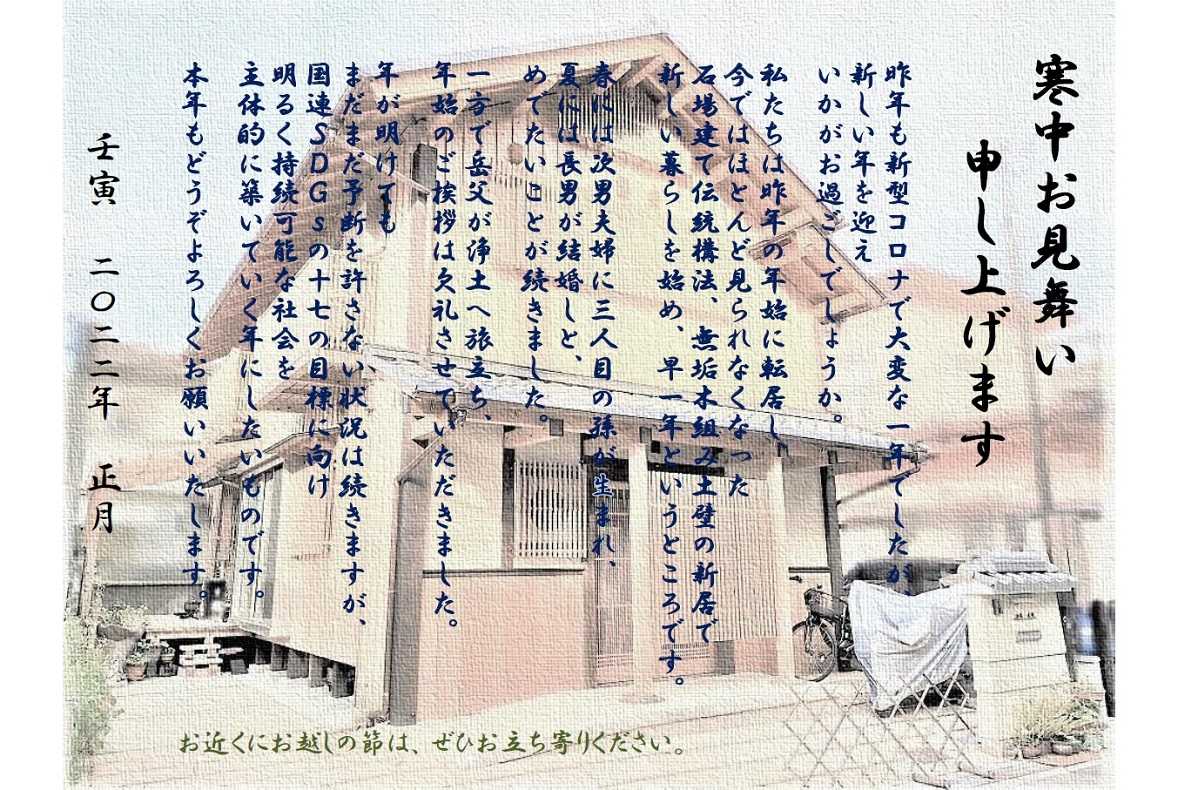

昨日1/25(土)は、石場建て伝統構法の我が家を建てていただいた

日伸建設の工房に、文字どおりお邪魔してきました。

「工房見学希望の方、大歓迎」というfacebookの投稿を真に受けてのこと。

こうして工房を訪ねたり、事務所に上がりこんでおしゃべりしたり、

我が家の竣工後もずっとお付き合いが続いています。

工房では、次のプロジェクトに向けて、

地松の丸太を梁にする加工が行なわれていました。

この材(☟写真は日伸建設facebookより)は、日伸建設の皆さんが飛騨高山の山に自ら分け入り、

立ち木の状態で「この木」と見定めて伐採し、

工房に運び込んで数年寝かせていた天然乾燥材。

秋にいい木を探しに行って、木が休眠している冬に伐ってくるんだそうです。

その手間を思えば材木商から買い付けた方が安くつくけれど、

本当に良い木を手に入れるには手間を惜しんではいけないとのこと。

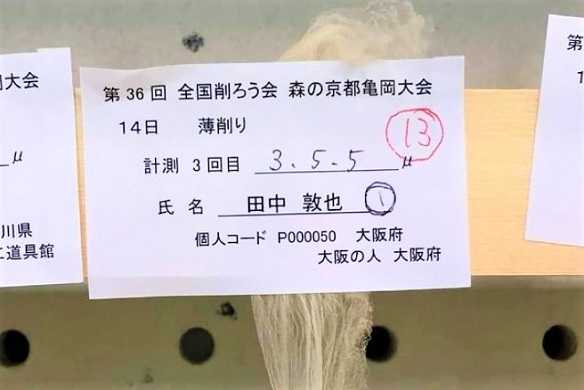

丸太は、重心を見極めながら、八角形にハツっていきます。

昔はヨキ(斧)を使ってコーンコーンコーンとやっていた作業、

今はさすがに電動工具を使います。

最初にチェーンソーで大雑把に面取りします。

この写真☝は、1/14の作業を日伸建設関係のfacebookからいただいたものですが、

縦引き用のチェーンソーの刃は意外と珍しいんだそうです。

昨日お伺いしたときの作業は、

チェーンソーで大雑把に平面にした部分に、

さらに電動カンナを荒掛けするところでした。

丸太にベルトを巻いて、チェーンで吊り上げて転がします。

昔はこの道具(立てかけてある物)を引掛けて転がしていたんだそうですが、

丸太は曲がりによる偏芯で、重心が合わないとゴロン!といってしまいます。

そして、この電動カンナで削っていきます。

見ていると、やすやすとどんどん削られていきます。

けれど、これを持たせてもらいましたが、かなり重い!

手を止めると、この回転する刃の分、あっと言う間に掘れてしまうので、

少し浮かしながらの作業は、かなりの重労働。しかも水平をとりながら・・・すごい技です。

削られた面は薄っすらピンクがかって見えます。

かなり「浅い」材だとのこと・・・切り口を見ると、

周囲の白太が薄く、芯の赤身が大きい木です。

積んである丸太を見ると、赤身の大きさがかなり違います。

下のは信州産、上のは飛騨産。産地によって特色があるそうです。

これらを使う場所に必要な長さに切って、

さらに使われる場所に応じてもう少し電動工具で整形して、

最後は手掛け鉋で仕上げるそうです。

電動工具で仕上げてもいいんだけど、

手鉋だとキメが全然違い、それは経年変化でさらに顕著になってくるそうです。

「お宅も、こうして下ごしらえしたんやで」と親方。

我が家の分の加工は見に来られなかったので、

こうして手間をかけてくれていたのを直に見せていただいて、感慨無量です。

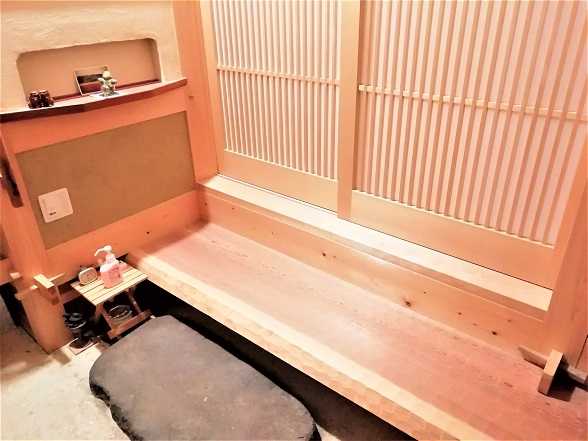

第三倉庫の工房から第一倉庫の工房に移動。

そちらでは我が棟梁たちが、別のプロジェクトのために、

角材を準備していました。

日伸建設では、こうして自社倉庫で天然乾燥させてある材木を、

ほとんどの場合プレカットではなく手刻みで刻んでいきます。

ここに積んであるのは、ヒノキ2種とヒバとアカマツ。

同じヒノキでも下側のものは木目が素直で、価格が全然違うんだそうです。

これは出雲産で、それはどこ産で・・・と。見たら、ある程度分かるんだとか!

関西は赤い木が好まれ、関東は黄色い木が好まれがちというような、

おおまかな傾向があることなんかも教えていただきました。

日伸建設に出会っていなければ、一生こんな加工場は見ることがなかったでしょう。

集成材か無垢材か、機械乾燥か天然乾燥か、プレカットか手刻みかなど、

何も知らないまま何の興味もないまま、我が家が建っていたことでしょう。

こうして引渡し後も親しくお付き合いが続けられる、

そしてまだまだ学びがある!

大手住宅メーカーでは決してあり得ない、地場の大工直営工務店の醍醐味です。

フと見ると、丸太を削り取った端材が袋に突っ込まれています。

なんか、素敵です!・・・聞けば燃やしてしまうってんで、じゃあ!と、

2~3枚いただいて帰りました。さて、何に使おう・・・。