秋分の日から1か月。すっかり夜明けが遅くなりました。

東側が高い造成地にある我が家。

この時季になると東向きの玄関にはなかなか陽が射しません。

それでも格子戸なので、けっこう明るいんですけど・・・。

今朝は8時になって、

ようやく屋根に陽が射し始めました。

2階の東側の窓にはそれでもまだ陽が射さず、晴れか曇りかも分からないし、

夏場に早朝の日除けにと掛けていた簾は、外すことにしました。

朝早くは、かえって西側の窓からの方が、晴れていることを見て取れます。

1か月前との比較・・・秋分の日の拙稿を見返してみると、

あらためて夜明けが遅くなったことを実感します。

(参照:9/23稿「光と影…秋分の日~朝日と夕日を導き入れる家」)

気温の方はといえば、10月に入って朝夕は冷えてきたものの、

先週土曜日10/16までは最高気温は連日30℃に迫る夏日!

昼間は季節外れの暑さで、窓は開けっ放しで半袖で過ごしていました。

ところが翌日曜日10/17からは突然最高気温が20℃ちょっと。

それまでの最低気温ぐらいにしか上がらず、北風が吹いて寒い!

それで開いている窓をあちこち閉めてまわり、長袖を慌てて引っ張り出しました。

主だった窓は閉めておくようにしましたが、

換気小窓は今も開けっ放しで通気は確保しているので、

全部閉め切ると土壁のこの家はもう少し昼間の日射で蓄熱するかもしれません。

それで室温は一日を通してずっと概ね20℃前後。

1階の方が少し低めですが、家じゅう一日の最高気温ぐらいを保っています。

とはいえ、体が急激な季節の変化についてきません。

感覚的には、一気に秋を通り越して冬って感じ。

思わず暖房したいって気になります。

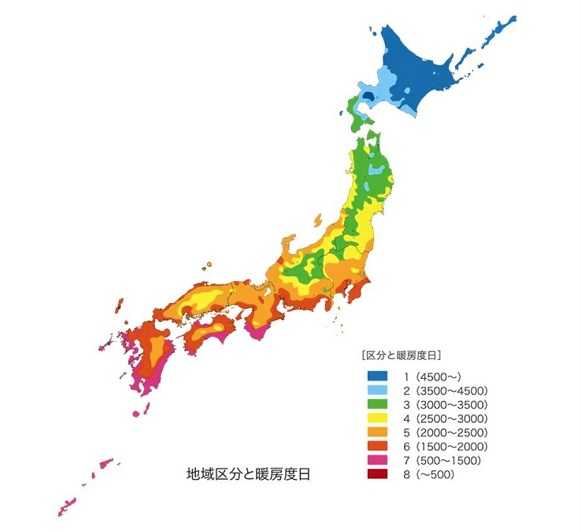

今週に入ってからのこの冷え込みは全国的だそうですが、

みなさんのお宅では暖房を始めましたでしょうか?

特に大阪と同様な気候条件のいわゆる「6地域」の皆さん・・・。

(参照:コラム「気候区分①太陽光を理解する」by タイコーハウジングコア)

環境省の指針によると、暖房時の室内温度は20℃が目安とされています。

冬は一般的に快適な温度は18℃〜22℃と言われており、

多くの人は22℃くらいが快適に感じられるそうです。

それでいうと、もう暖房してもいいのかもしれません。

けれどウチは、まだやめておきましょう。

今から暖房に体が慣れてしまうと、冬の寒さに耐えられなくなるから。

30代の頃は、真冬になってもTシャツ一枚で通していたことがありました。

さすがにこの歳ではそこまでやる気にはなれませんが、

今の季節は冬の体を作ること=寒冷順化が大切です。

(参照:寒さを乗り切るキーワードは「寒冷順化」by ウェザーニュース)

この寒冷順化という言葉は、

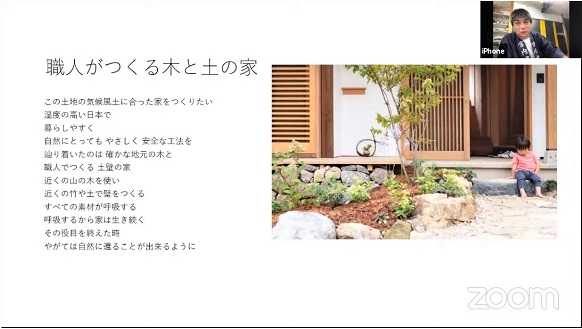

これから真夏という7/15稿「…木と土の家に住まうとはどういうことか~」で紹介した

きらくなたてものや(鎌倉)代表の日高保さんによる問題提起で知りました。

・・・「快適か」ということより「健康か」という観点。

> ゆるやかに環境が変化する木と土の家で、空気加工に頼らず、

> 省エネ化に向けて、この選択肢があってもいいのではないか。

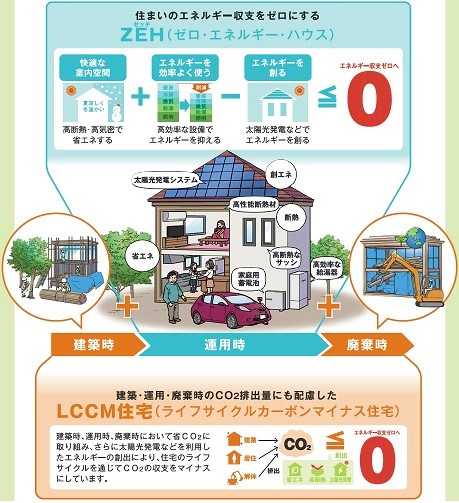

新建材で密閉されたZEHやHEAT20などの基準に適合した最新の住宅も

これから冬に向けてもちろん「快適」に暮らせると思います。

それが時流だし、それもいいでしょう。

けれど、それ一辺倒の国の政策は、いかがなものでしょう?

その方向性だけが未来への道ではありません。

現代の「木と土の家」は、「省エネ」という観点からは、

気密性能の数値上の優劣に関わらず、決してヒケをとりません。

むしろ「脱炭素」「SDGs」「健康」といった観点からは、かえってメリットが大きい。

私たちは、できるだけ人として生物としての自然なあり方で、

電気や機械に頼らない家で暮らしたい。

そんな家に対する哲学を、マイノリティーとしてでも認めてほしい。

さぁ、冬服を引っ張り出してきましょう。

さぁ、今夜は鍋物にしましょう。

さぁ、お風呂にゆったり浸かりましょう。

「温故知新」

気候風土の違うドイツの家づくりに倣えばいいってもんじゃない。

伝統的な日本の暮らし方にこそ智恵が詰まっています。

そんな住まい方が自然にできる「木と土の家」。

すっかり日暮れが早くなりました。

家路を急ぎたくなる、そして温かく迎え入れてくれる・・・、

そんな木と土の我が家です。

【追記】

今月31日は、衆議院選挙。

大手ハウスメーカー、大企業への利益誘導型の政治から、

地域で地道に研鑽を積み腕を磨いている職人や中小工務店に光が当たる政治へ!

真の意味でのSDGs(持続可能な開発目標)に向け、

日本の気候風土に適した伝統的な木と土の家の復権のために。