木と竹と土と紙でできた我が家、今日のお題は2つ。

「室温が30℃でも、エアコンなしでなんとかなる。」

「冷房をかけようがかけまいが、湿度はほとんど変わらない。」

8/9稿「西陽を生かす、灯りを生かす・・・」の最後に

「一昨日8/7は立秋。まだ夏のピークではありますが、

こうして風雨が吹き荒れると、やはり夏の終わりを感じさせられます。」

と書きました。

我がまち大阪・ひらかたは真夏は全国でも五指に入ろうかという暑い地域ですが、

8/5の気象庁のデータ38.2℃をピークに、8/9以降は33℃にも届かない日が続き、

今日も秋雨前線のような停滞全線で全国的な雨模様のなか枚方も大雨。

地元話題サイト「枚方つーしん(ひらつー)」の今日の記事によると、

「今日の枚方の日最大1時間降水量は8月の歴代トップ10クラス。来週まで降り続けるみたい」

とのこと。

(雨が降ると、天然乾燥無垢青森ヒバ製の玄関引戸は少し反るのか、開閉時ここで一旦ひっかかるようになります。

普段はスムーズな開閉なんですが、お出かけ時のお天気を実感できる自然素材ならではの味です。)

今日なんか日中は外気温はずっと25℃前後で、

8/5の猛暑が懐かしくさえ思われます。

ひらつー「Q.枚方市の夏の暑さで目玉焼をつくることができる?できない?どっちでしょう?」

立秋を境に暑中見舞いを残暑見舞いに変えるとはいえ、

まだまだ実際は文字どおり残暑が続くんでしょうけど、

とりあえず真夏は終わったということで、猛暑季をザっと振り返ってみましょう。

木と竹と土と紙でできた我が家。

日本古来の伝統構法で建てているだけあって、エアコンは要りません!

・・・と言いたいところですが、大都市圏ではそうも言ってられません。

枚方の暑さは冒頭にも触れたところですが、それだけでなく

都市部では家々がひしめき合っていて風通しがあまり良くないことや

ヒートアイランドの問題もあってなかなか厳しいところ。

さすがに「暑くない」と言ってしまっては嘘になります。

たまに「着物は涼しいよ」なんて言う着物好きの人がいます。

けど、私も着物は日常的に着ていますが、暑いときは何を着ていても暑い!

それと同様、伝統構法だろうが、無垢材だろうが、土壁だろうが、暑いときは暑い!

これが田舎の茅葺ならずいぶん違っているとは思いますが、

京都の伝統的な町家でも現代社会においてはエアコン要らずとは言えないでしょう。

ただ・・・、

その暑さは、新建材の密閉型の家とは何か違うのです。

これは、この夏この家で実際に過ごしてみての実感。

そりゃぁ身贔屓やろう!と言われればそれまでですが、

木と竹と土と紙でできていればこそ、

暑いなか窓を開け放して過ごすことができるという特性が功を奏しているように思われます。

この通風を重視した設計も、伝統構法の大切な要素だということができるでしょう。

機械換気や空調機器を前提とした設計の密閉型高気密高断熱住宅とは、哲学が違う。

試みに外気温が最高36℃になるまでエアコンなしで過ごしてみましたが、

2階の室温は窓を全開放で32℃が最高。これでもなんとかいけんことはない。

・・・暑いけど、じっとしているぶんには不快感はたいしたことない。

とはいえ、外気温の方が室温より高くて外からの風で涼をとれないときは、

大きな窓は閉めておいて朝の室温を保って

扇風機で空気を動かしている方が、暑さは和らぎます。

我が家では、最高気温が28℃を超え、湿度が90%を超えた7/3から、

エアコンの除湿運転を始めました。

それ以降ほぼ毎日、除湿や冷房運転をしています。

よく24時間空調の方がエネルギー効率がいいと言いますが、

我が家では必要なときに点けて不要なときには消しています。

不要な時間が長ければ、結局は電気の消費量は少なくて済みます。

暑い!と汗ばんできたときに室温が28℃になるよう運転し、

外気温が28℃を下回れば切って窓から外気を導入しています。

それで猛暑期、だいたいエアコンが必要な時間は、朝の10時頃から夜中の12時頃。

12~14時間、1日の内の半分強です。

エアコンは、7/3稿「続く猛暑日!・・・」にもあるように、

原則2階の小屋裏に設置してある壁掛エアコン1台の稼働。

この明り取り兼用吹抜けにエアコンの吹き出しを向けてあり、

この下に向けてサーキュレーターで降りてきた冷気を攪拌します。

またこの階段とで家じゅう空気が循環するので、

14畳用のエアコンでトイレや浴室などを除く全館25坪ほどが均一に効いています。

それで不思議に思ったことが2つ。

ひとつは、昼前に室温が30℃に迫っているというのに、それまでは、

エアコンなしで扇風機があれば過ごせるということ。

(炊事などの家事をするには、しんどいですが。)

窓は全開放していても、

そのときの室内の湿度は外気の湿度変動にに関わらず55~60%。

もうひとつは、冷房をガンガンにかけていても(といっても室温28℃ほど)、

湿度は55~60%で55%より下がることはほとんどないこと。

ダイキンのHPを見ると、以下のように載っています。

> 快適のおすすめは? 温度は26~28℃。湿度は50%以下がおすすめです。

> また気流を利用することにより、涼感をアップさせることができます。

でも、我が家の場合、エアコンで55%より下げることができないんです。

それで室温は28℃、不快指数は77弱(やや暑い)。

で、暑いかというと、暑くないとは言わないけど、不快さはない!

要するに、

室温が30℃でも、エアコンなしでなんとかなる。

冷房をかけようがかけまいが、湿度はほとんど変わらない。

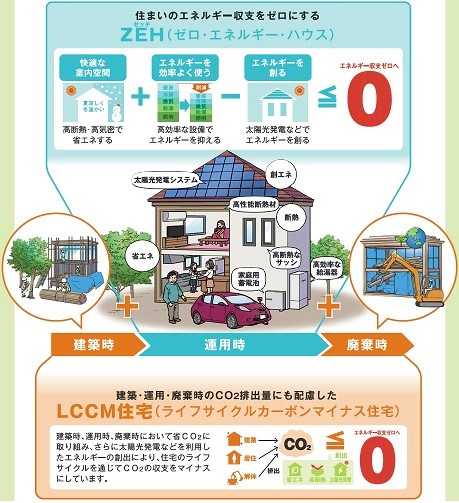

この、ZEHだのHEAT20だのの高性能住宅の基準から言えば

数値上は全然ダメな、「低」性能の石場建て伝統構法の新築。

それでも、現実にエアコンの稼働は1日の半分で大丈夫、

何となればエアコンは点けなくても何とかなる、

そんな数値上に表れない「高」性能の石場建て伝統構法の新築。

これって何?

温度や湿度や不快指数や、暑いや蒸すとは別の何か・・・。

「心地よさ」というほか言葉が見当たらない実感!

最新の空調設備を設けた私の職場。鉄筋コンクリートではあるけれど、

エアコンは24℃設定にしてないとやってられません。

若い人は22℃設定に下げて、上司からお小言をくらっています。

そもそも環境省が推奨する室温28℃で暑過ぎると感じる、

そんな脆弱な体になってしまっていることが問題かもしれません。

夏に向けて早くからエアコンに頼ってるので、夏向きの体「暑熱順化」ができていないのでしょう。

けれど、快不快や、省エネは、

ただ住宅の数値上の性能の問題でしょうか?

8/10日経新聞17:47「新築住宅の省エネ義務、25年度から適用へ 政府が工程表」を見ると、

新築住宅は2025年度に省エネ基準適合を義務化するとのこと。

一般論としては間違っていないと思います。

一方で、我が家のような石場建て伝統構法、木と竹と土と紙の新築が、

省エネ基準に適合していないからといって、

脱酸素社会の実現に逆行しているのでしょうか?

否、省エネルギーの観点からも省資源の観点からも自然素材の観点からも、

かえって脱酸素社会、持続可能な開発の実現に寄与しているはずです。

伝統構法の家づくりを提案している愛媛の「野の草設計室」の橋詰さんの言葉、

「数値に表せないのは科学が遅れているだけ」の旨、思い起こされます。

(正確な文言は忘れてしまいました。すみません。)

暮らしの哲学に応じた多様性、選択肢を認めたうえで、

SDGsを追求することが大切だと思うのです。

雨模様の今日一日、実測外気25℃前後/80%超。

エアコンの及ばない玄関やトイレは約27℃前後/約65%、不快指数約76(やや暑い)、

これでも大丈夫なんですが、除湿を入れて約25.5℃/約55%、不快指数約73(暑くない)。

雨で採風が望めない日は、やっぱりエアコンはありがたいですが・・・。