今朝は穏やかな秋晴れ。

朝夕はめっきり寒さを感じるほどになり、ここんとこ日中もエアコン要らず。

今朝も窓全開、玄関も開放して、外に開かれた日本の家を満喫しています。

さて、一昨日9/29、日本建築学会:日本建築和室の世界遺産的価値ワーキンググループの

ZOOMディスカッションにお招きいただいて、

オンラインでお話しする機会をいただきました。

というのも、私のブログに掲載した写真が、

そのWGに所属していらっしゃる鈴木あるの先生(京都橘大学)のお目にとまったご縁。

キッカケは、鈴木先生が今共同で執筆されている著書に

「畳の上で着物を畳む」とのテーマでこの写真を使わせてほしいというご依頼でした。

それから私のブログをご覧になって、

和室WG主催者の松村秀一先生・服部岑生先生にお伝えくださり、

ZOOMディスカッションへの参加をお受けすることになったのです。

で、そのブログ記事を見返してみて、

あらためてその頃その本を読んでいたのを思い出したのでした。

「和室学 世界で日本にしかない空間」松村秀一・服部岑生編・平凡社

話す内容としては、伝統構法の家を建てて実際に暮らしている経験や発見など、

ブログに綴られているような日々の発見や思いを中心に、

和室ユーザーの目線からの体験談をとのこと。

和室ユーザーとしてもうひとり、宝塚市の狐白軒という古民家を改装したサロンで

着物や和食を中心とした和の暮らしのワークショップを主催している

吉田道呼さんと、それぞれ30分ほどずつお話しすることになりました。

以下、記憶を頼りに内容の抄録です。

画像の共有をしながら原稿なしでお話ししたので、まとまりなく恐縮です。

ここで掲載の話しの流れの都合上、当日と多少順番が前後しています。

まずは自己紹介。地元、大阪・枚方で、三線サークルを主宰しています。

作務衣や着物など常日ごろ和装で暮らしているというのを、言うのを忘れたかもしれません。

私にとってあまりにも当たり前のことだったもので・・・。

そして、ここでお話しするきっかけとなった私のブログの写真、

2021.8.23稿「畳の部屋=和室?…比類なき使い勝手~タタミのススメ」の紹介

畳職人さんが畳を敷き詰めてくれた日についての紹介。

2020.11.10稿「畳敷き~日本ならではの寛ぎの室内空間…畳職人の技」

我が街ひらかたの紹介・・・淀川と天野川の河岸段丘があり、その上には戦前、

東洋一の規模の旧陸軍火薬庫がありました。

決して大きいわけではない我が家。大都市近郊では、いわゆる平均的な大きさ。

中心市街地に近い住宅地、30坪ほどの敷地に建蔽率50%の石場建ての家。

手掛けたのは隣りの交野(カタノ)市の日伸建設。

どんな家なのか詳細は、ウェブサイト(新築ギャラリー)をご覧ください。

建てた経緯についてのお話しも、掲載されています(お施主様の声)。

石場建ての新築は、枚方では第1号かと思われます。

近隣市でも寝屋川市と四條畷市に1軒ずつぐらいか・・・?

石場建て伝統構法の家を建てられる工務店、本物の大工さんは、希少です。

地域密着の工務店、地元の匠が手掛けたということが大事です。

石場建てになったのは、親方棟梁(社長)のつぶやき…

「ホンマは石場建てがエエねんけどな。」が直接のキッカケですが、

妻が見つけてきた「なぜ新耐震住宅は倒れたか」の本が決め手となりました。

それからいろんな本を読みあさり、シンポジウムなどにも参加し、勉強しました。

石場建てなので、篠山城大書院のような大規模建築も、基本は同じです。

桁外れに我が家の方が小さいですが・・・。

床下は、コンクリート基礎に囲まれておらず、完全に開放されています。

礎石の上に柱が乗っているだけです。

地面に穴を掘ってグリ石を詰め込んで

ヨイトマケで突き固めた上に礎石を置くのが本来ですが、

地盤強度と工期と費用の関係で、ベースコンクリート方式が採用されました。

コンクリートの寿命は五十~百年足らずですが、

その強度が劣化しても基本は耐久力が万年単位の礎石なので大丈夫。

建物の構造体の天然乾燥無垢材の寿命も数百年単位です。

伝統構法ですから、在来工法のように筋交いはなく、

柱に貫を通して、堅木の楔(クサビ)や栓(セン)で接合します。

伝統構法の家がなかなか建てられないのは、

構造計算(限界耐力計算)や適判/建築確認に何か月もかかることだけでなく、

壁土づくりの発酵期間なども含めると、ものすごく工期が長くなることもあります。

竹小舞を編んだり、壁土を塗ったり、

多様な職人さんの大変な手間がかかっているので、費用もそれなりにかさみます。

省エネ基準適合のため高気密高断熱の「閉鎖系」住宅が圧倒的主流になっていくなかで、

地域の気候風土に適応した「開放系」の省エネ達成の選択肢の枠組みができています。

我が家は気候風土適応住宅の認定は受けていませんが、準じる仕様になっています。

木の家ネットのビルダーの中には、ヨイトマケに取り組んでいるところもあります。

参照link「脱炭素社会への道筋と気候風土適応住宅の寄与」(木の家ネット)

先史時代に土の床で暮らしていたところ、三和土(タタキ)の土間から始まります。

床が高いので、沓脱石(クツヌギイシ)⇔式台⇔上がり框(ガマチ)というのは、

いわゆる古民家と同じです。

式台に腰掛けて、土間でいろいろ作業をすることもあります。

そして、板の間の時代、畳敷きの時代へと、

1階から2階に時代が下っていくような造りの間取りを考えました。

1階はというと板敷、日本古来の杉ですが、いわゆるフローリングです。

それでも「和室」と認識されますよね。

それは、真壁で柱が露出しているからでしょうか。

それとも間仕切りがゆるやかで、

仕切っても開放しても使えるし、

床座ではポジションが椅子のように限定されないからでしょうか。

それとも、明かり障子が和を感じさせるのでしょうか。

屋外・庭との緩やかなつながりも、和室の特徴です。

我が家は小さいので縁側(内縁)を設けるゆとりはありませんでしたが、

大きい濡縁(今風に言えばウッドデッキ)が中間領域となって内と外とを繋いでいます。

和室を考える上で重要な要素に、引戸があります。

ドア(扉)のノブだと、着物の袂(タモト)・袖口を引掛けてしまいます。

我が家のトイレの扉のノブは向こう向きなので大丈夫ですが、

昔のドアは、例えば便所の扉などは、小さなツマミしかありませんでした。

和室といえば、床の間。とはいえ、我が家にはありません。

畳だけでなく床の間も、和室である必要条件ではなさそうです。

けれどこの位置は床の間・仏間に準じた扱いにしてあります。

仏さんを板敷に直に置くのも何となくはばかられて、置き畳の上。

この感性は、畳というものの性格を表しているのかもしれません。

仏壇の上は、踏むことのないよう床を張らず、吹抜けにしてあります。

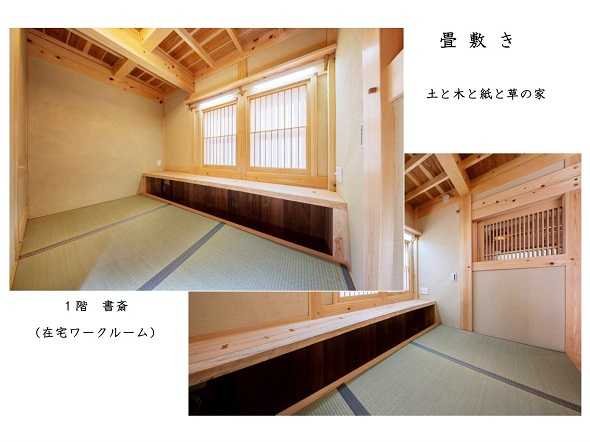

1階の書斎は、小上がりにして、畳を敷いてあります。

畳敷きですが、掘りごたつ式に椅子座です。

畳なので床そのものではなく、どこにでも物を置けます。

そのせいで、今はものすごく散らかっていますが・・・。

その場で寝転ぶこともできます。

この狭さ、籠(コモ)り感は、茶室に通じるところもあるように思います。

2階は全面畳敷き。

床に布団を敷いて寝る心地よさは、畳のお陰。

(韓国では板敷の上に布団を敷くので、畳は必須ではないものの…。)

ベッドから落ちる心配はありません。

2階も続き間を個室にしたり広間にしたり、必要に応じて変えられます。

広間にすると・・・たがが4畳半+6畳ですが、孫が来たら走り回ります。

そして、例の当初の写真です。

着物を広げたり畳んだり、半襟を縫い付けたり繕ったりアイロンを当てたり、

風を通したり季節によって入れ替えたり・・・。

・・・ちょっとテーブルでは難しいです。

和服(着物)がワンピースで大きく、平面裁断で進化してきたのは、

畳のお陰かもしれません。・・・ただし、腰が痛い!

谷崎潤一郎「陰翳礼讃(インエイライサン)」を引き合いに出すまでもなく、

光と影のコントラストは、和室の美しさを際立てます。

殊に格子の影は、和を演出します。

ところで、先般訪れた鴻池新田会所。

ここは住宅ではなく、今で言う事業所の建物ですが、造りは基本的には我が家と同じ。

こうして見ると、和室とは、規模や真(格式)/行(遊び)/草(質実)の差はあれ、

構成要素は同じなんだなあと思いました。

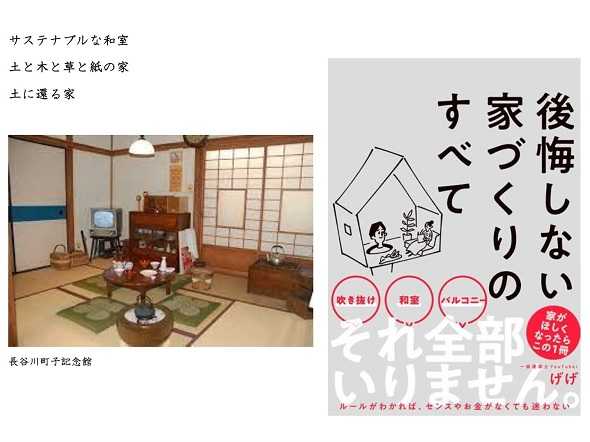

今や新築住宅では、和室は絶滅の危機に瀕していると言われています。

それでも今の若い人でも、いろんな理由から我が家に和室は要らんけど、

サザエさんの家にやトトロのサツキとメイの家には親近感を覚えます。

和室は今後、消えていく一方なんでしょうか。

大好きなSTAR TREKのピカード艦長は24世紀、退役後は故郷フランスの古民家で暮らします。

欧米人の未来感は、そういうものなんでしょう。

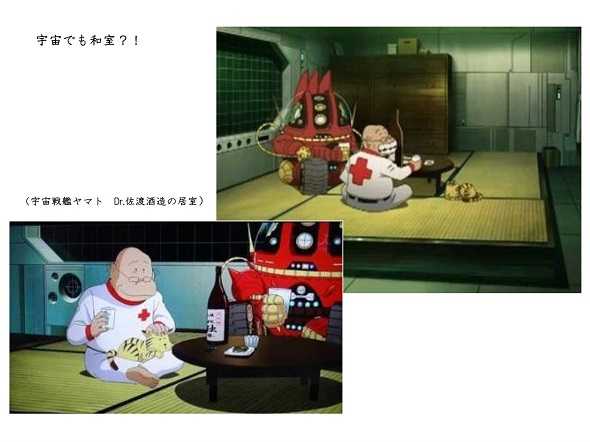

2199年~23世紀の日本。宇宙艦に和室を設える感性や発想を持てているでしょうか。

今や多くの一般の人たちには、伝統構法どころか、

和室という選択肢さえ持てていないのかもしれません。

その選択肢をいかに「選択肢」たらしめるか!が課題なのではないでしょうか。

住宅展示場が家づくりの入口では、「できる大工さんなんて今どきいませんよ!」から始まります。

けれど、こうして伝統構法の家づくりを実際にやってみて、

できる大工さんや設計者さんなど実務者はビックリするほどたくさんいらっしゃることを知りました。

ちょうど我が家の新築企画が始まった前あたりからの関係者の運動の甲斐あって、

今や「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」が

私も妻とこのシンポジウムに参加してきました。

一介のサラリーマンのマイホーム新築。

こういう家、実は意外と手の届くところにあるんですよね。

私のお話しは、コインの表裏で2人目となりました。

内容は1人目の吉田道呼さんと事前の打ち合わせなしだったのですが、

内容が重なる部分がかなり多く、きっとそこに「和室」のエッセンスがありそうです。

一度こうしてお招きいただくと自動的にこのWGの仲間にしていただけるということで、

これからいろんな情報をいただけそうでとても楽しみです。

思いがけず大変貴重な機会を与えていただき、本当にありがとうございました。