ただの愚痴です。

マスコミが「安楽死」の問題を取り上げる際の典型的な記事があったので、その間違いと問題点をいくつか列挙してみる。

現代ビジネスで 8/26(水) に配信された、斎藤 環(精神科医)氏の寄稿がそれである。

そもそも、マスコミはあたかも自分たちは公正な第三者であるかのように、自分たちの代弁者だけを取り上げて巧妙に世論を煽り、発言内容をろくに確認もせずに、責任は代弁者に取らせる。

卑劣極まりない。

その内容を見て行こう。(掲載記事の間違いや問題点はイタリック表示、私の指摘は⇒以降)

(1) 植松聖死刑囚やヒットラーのユダヤ人虐殺を、林優里さんの安楽死の引き合いに出すこと。

⇒ マスコミ報道の典型例でもあるが、決定的な間違いが2つ。

1. 本人の意志の有無

林優里さんは「死」を望んでいた。

一方、「相模原障害者施設殺傷事件」で犠牲になった障害者も、ヒットラーの思想のもとに殺されたユダヤ人達も、「死」を望んで居たという話は聞いたことがない。

「死」を望んでいない人を殺すのは殺人。

斎藤環氏もマスコミも、殺人と安楽死の違いすら分かっていない。

2. 被害者の置かれた状況

植松聖死刑囚やヒットラーに殺された人達は、不治の病に冒されていたわけでもなければ、死期が迫っていたわけでもない。

「安楽死」の議論は、そう言う状況に追い込まれた人達の話であり、健康な若者の自殺幇助の是非を議論するものではないことが分かっていない。

子供でもこんな嘘には騙されない。

この一事を持ってしても、マスコミの流す情報が如何に適当かがよく分かる。

(2)『医療が第一になすべきことは、延命治療の継続の説得であり、背景にあるかもしれないうつ状態や希死念慮の治療だ』

⇒ 間違ってはいけない。

医療が第一になすべきことは、根本の病気を治療して患者を快復させることである。

あたかも自分なら『延命治療継続の説得』や『うつ状態や希死念慮の治療』が出来ると言わんばかりだが、その難しさを理解しているのか?

今までどんな患者を診てきたのか?

これらが出来なかった患者は居なかったのか?

単に努力をすれば良いという程度の考えで言っているのだとすると、その努力が実を結ばなかった患者はどうするのか?

林優里さんは、具体的にどんな方法で救えたのか?

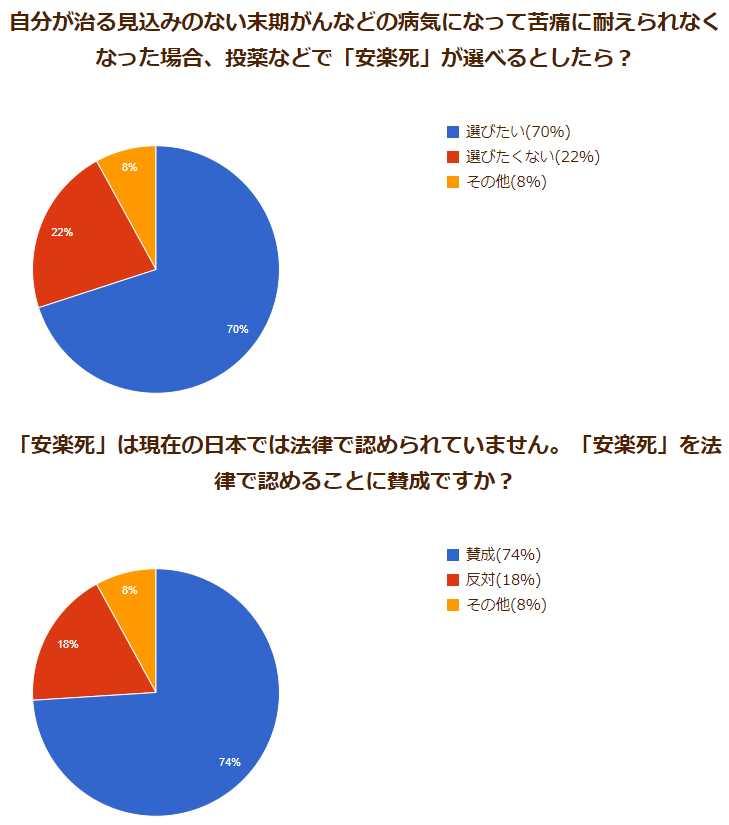

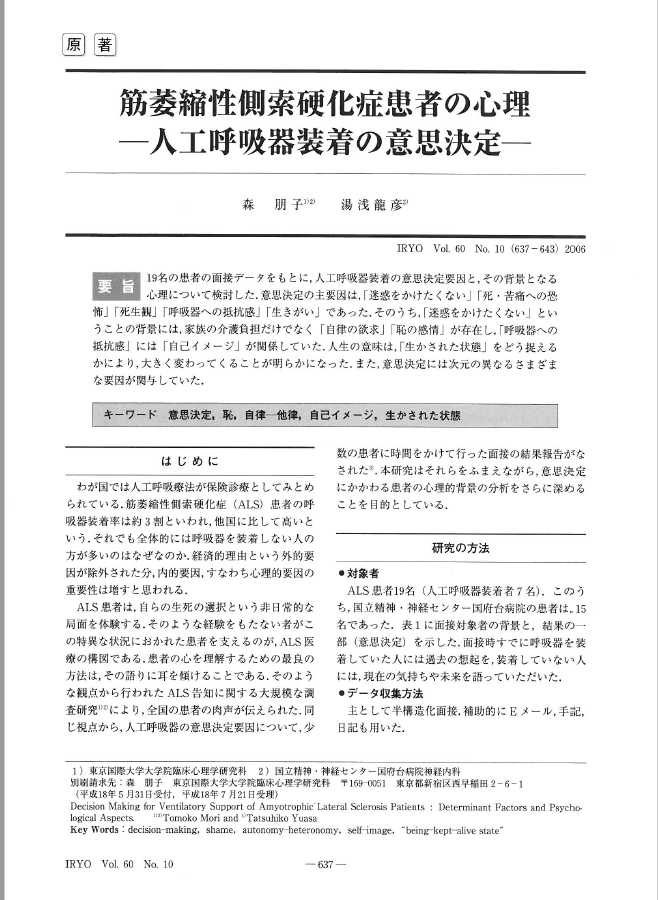

聞きたいことは色々有るが、7割が呼吸器という延命措置を望まないALS患者を含む神経難病患者に関して、日本にこれを成し遂げる能力を持つ医師が居るのだろうか?

仮にそんな医師がいたとしても、特殊な能力を持つ者にしか出来ないことを、一般論に置き換えるのは無理がある。

恐らく、緩和ケアの領域の話をしているのだろうと思うが、神経難病の林優里さんは緩和ケアを受けられない現状をどう捉えているのだろうか?

(3)『生活保護の水際作戦、入国管理センターにおける不法残留外国人の長期収容や処遇の問題、わが精神医療における収容主義と身体拘束の濫用ぶり』や『気軽な罵倒語として「死ね」という言葉がこれほど日常的に飛び交う(日本という)国は珍しい』、などを理由に『日本という国では、安楽死のような「高級品」は百年早い』と結論づけている。

⇒ 支離滅裂。これらがどう「安楽死」と関係するのか理解不能だ。

『「死ね」という言葉がこれほど日常的に飛び交う』国は、殺人者だらけとでも言うつもりなのか。

もし、本気でそう思っているなら、精神科医としてやるべきことは「安楽死」の議論を潰すことではなく、『「死ね」という言葉がこれほど日常的に飛び交う』こと、そして『精神医療における収容主義と身体拘束の濫用ぶり』を放置する国を何とかすることだろう。

日頃溜め込んだ鬱憤を「安楽死」問題にかこつけて晴らしているだけとしか思えない。

(4)『生存に手厚いサポートを必要とする患者や障がい者の多くが、「なぜ安楽死を選ばないのか」という周囲からの暗黙の圧力にさらされる怖れ』

⇒ これが、「安楽死」の議論否定派の表向きの心配なのだろうが、本当にこれが心配なのなら、障害者を「安楽死」の対象としないとか、『周囲からの暗黙の圧力がかからない』ための然るべき条件付けをすれば良い話で、「安楽死」の議論をしない理由にはならない。

そのための議論なのだ。

この医師の主張は、幼子が理由もなくイヤイヤをしているようにしか聞こえない。

もしくは、安易なマスコミが掲載してくれることだけを目的として、無理やりこじつけの文章を作ったのか。

これ以上書くと、あたかも私が日頃の鬱憤を晴らしているだけ、と取られかねないので、ここいらで終わりにしよう。