『ムーンライト』の真髄は“冒頭21秒”にあり。重岡大毅とジャニーズWESTが紡ぐ音楽の喜び

ジャニーズWEST・重岡大毅は、俺がいま掛け値なしに信頼しているソングライターである。

「ソングライターとして信頼できる」。それはどういうことか。

シンプルに言えば、彼は、

他の誰にも書けないぬくもりとひらめきに満ちたメロディを書き、

そのメロディに他の誰にも書けない温度と重さをもった言葉を与え、

そしてその音楽を歌うべき人=ジャニーズWESTのために生み出すことができる。

すごく健全で、こう書くと当たり前にも思えるようなことだけど、これは音楽家であれば誰でもできるというようなことでは決してない。当たり前のようにいい音楽を作り続けるために必要な胆力と技術と情熱。そういう“当たり前でない当たり前”を体現するような音楽表現を、彼は、少なくとも俺が彼を知ってから今まで、途切れること無くやり続けている。

これはすごいことだ。『バニラかチョコ』や『オレとオマエと時々チェイサー』のような豊かなポップスをシングルのカップリングとしてコンスタントに聴くことができるのは、決して当たり前なことではない。これは本当に、本当にすごいことなのだ。

以前『to you』と『おい仕事ッ!』の2曲について書いたときは彼の歌詞にフォーカスしたが、音楽家・重岡大毅の真髄はメロディにこそある、と今は思っている。

ポップスやロックをベースにし、聴き馴染みよくしかしどの曲にも必ず、目のくらむようなひらめきが与えられている。『ムーンライト』の冒頭の21秒を聴くたびに、俺はそのことを実感する。

桐山照史から中間淳太へとリレーするボーカル、そこに寄り添うようなピアノ伴奏のみで構成される12小節。特に叩きつけるような無骨さと今すぐにでも消え失せてしまいそうな儚さが同居するピアノで鳴らされるコード進行の素晴らしさ。

ド頭のピアノに感じるのは、何かが始まる予兆への興奮の輝きと、武者震いと不安が入り混じった淡い影のコントラスト。そこに桐山の力強いボーカルが背中を押すように耳に飛び込む。そして桐山の<宇宙行きチケット>から中間の<縁石に乗り込み>へと移行していく瞬間。

俺はこの瞬間のピアノの音色とコード進行が本当に本当に大好きで、このシークエンスがなければ、その後のバンドサウンドの躍動も7人の熱の入った歌唱も、<いつか君を襲う夜の底 一輪の光を>の必殺フレーズも、あっけなく色褪せてしまうだろう。

この永遠にも一瞬にも思える21秒間の音色と声を聴くたびに、ああ、この音楽がいま・ここにあってくれて本当に幸福なことだな、と思う。それはそのまま、自分がいま・ここに生きていてよかった、という実感と同義だ。

重岡大毅が作り、ジャニーズWESTが歌う音楽を聴いて、俺は俺がいま生きているこの世界を肯定する気持ちを思い出す。Mixed Juiceツアーで聴いたときもそうだったし、メトロックで聴いたときもそうだった。そしてこれからもきっと、この曲を聴くたびに俺はこの世界を肯定したくなる、この世界でもっと生きていたくなる、そういう気持ちを思い出すだろう。で、これも全然当たり前なことではない。そういう音楽がいま・ここにあることも、そういう音楽に出会えることも、本当はものすごく、とんでもなくラッキーで幸福なことなのだ。

最後に、この際なので表明しておく。『to you』という曲がリリースされた2020年の時点で音楽家・重岡大毅の、そしてアーティスト・ジャニーズWESTの評価が広く周知されなかったことは今でもとても信じられないことだし、その後にリリースされた楽曲たちに向き合えばなおさら、その思いを強くするばかりである。2022年は『Mixed Juice』という力作とそれを引っ提げたツアー、そしてメトロック・LOVE MUSIC FESといったフェスへの出演、開催中のドームツアーという道程を経て、ようやく彼(と彼ら)の音楽的充実が認知されつつあると思う。

しかし一方で、そういったこと、つまり自分以外の誰かの評価というのは、実は本当に些細で心底どうでもいい事でもある。俺は37歳の薄給安酒好きおじさんで彼らはジャニーズ所属アイドル業7人組であるのだが、互いの立場がここまで違ったとしても音楽というコミュニケーションにおいてはまったくの対等である。作り手・演じ手と受け手が一対一で向き合うことができる、そこにこそ音楽の喜びはある。

幾多の優れた音楽もそうであるように、ジャニーズWESTの『ムーンライト』という曲を他でもない俺自身が浴びることができることの喜びを、心の深いところで受け止める夜だ。

●過去記事

・重岡大毅はなぜ「バナナうんち」と書いたか? ジャニーズWEST『おい仕事ッ!』を聴いて考えた

・ジャニーズWEST・重岡大毅『to you』――音楽で世界を受け入れるということ

乱世に生まれた最高傑作。バッファロー・ドーター『We Are The Times』

一聴して“らしさ”を感知できるサウンドの揺るがぬ記名性と、作風を自在に変化させる不定形さ。一見相反しそうな特性が同居する独自のスタンスで自らの表現を更新し続けてきたバッファロー・ドーターの最新アルバム『We Are The Times』。本作は現状において彼らの最高傑作であると、最初に言い切っておく。今後、バッファロー・ドーターを知らない人から「なにか1枚貸して」と言われたら、俺は迷うことなくこの作品を差し出す。

全9曲。これまでアルバムを出す度に様々なアプローチをみせてきた彼らだが、今回は1枚のアルバムの中で楽曲のバリエーションの振れ幅が広がっている。たとえば冒頭の『Music』ではデビュー当時の面影を感じるし、『Times』からは2003年作『Pshychic』期のトランシーな作風に通じるものもあったりと、バンドの歴代の音楽性がギュッと凝縮されたような手触りもあるが、回顧や総括といった集大成感は皆無。ものすごく瑞々しい音が詰まっている。

(フルCGで制作されたという『Times』のMV。めちゃめちゃかっこいいけど、ライブでどう演奏するのか想像がつかない。)

曲ごとの印象はバラバラだが、聴き終えると1枚のアルバムとしてのムードは通底している。端的に言うと、混乱・混沌。特にコロナ禍以降のここ2年の間にすっかり世界を覆ってしまったそういう感覚が、本作には極めてフレッシュにパッケージングされている。サウンドの振れ幅は多くの価値観が無秩序に入り乱れる現状をそのまま体現しているようだ。歌詞の存在感も大きく、いま世界を覆う閉塞感とその先の光明への渇望が、ポエティックかつリアリティを持ったことばとして鋭く具現化されている。

(アルバム中、これまでの作風ともっとも距離を感じた『Jazz』のMV。静謐なギターとベースがとてもいい。歌詞が切ない…。)

決して明るい作品ではない。とはいえ音自体は刺激的で心地よく、楽しさすらある。それはバッファロー・ドーターの生み出すサウンドがそもそも持つ心地よさであり楽しさだ。例えば本作におけるダーク&ディープサイドの極北である『ET (Densha)』の後半に配された地獄の底から鳴り響くようなノイズですら、聴くとそのすさまじい快楽性に驚く。

(すでにライブでも披露されている『ET (Densha)』のMV。生の爆音で聴くとミニモーグの低音に鳩尾がゾワゾワした。体験したい人はレコ発全国ツアーへ。)

ある種の優れた音楽は聴き手の心身に治癒効果をもたらす。恐怖、不安、怒り、悲しみ、理不尽、そういったネガティビティに覆われ硬直してしまった思考と身体を、理屈を超えたレベルで解きほぐし、いきものとして本来あるべき状態へ蘇生させる。この作品にはそういう、音楽が持つ本質的なパワーが宿っている。だからどんなにシリアスなメッセージも重くならない。(本作に限らず彼らの音楽はいつもそうだけど)

(直球のタイトルが付けられた『Global Warming Kills Us All』のMV。メッセージはシリアス、MVはキュート。このバランス感覚。)

メンバーとサポートミュージシャンたちの熱演による豊かなグルーヴ。その音のひとつひとつに、音楽という表現そのものへの愛と信頼とプライドが込められている。いままさに目の前にある混乱と混沌、その中でも揺るがない音楽のパワー。不要不急なんてとんでもない。やっぱり世界には音楽が必要だ。バッファロー・ドーターの『We Are The Times』を聴くと、そんな基本的で、でもかなり大事な真実を思い出す。

2021年に観たもの聴いたもの

2021年いちばんのトピックは初めてメンタルを崩したこと。部屋でひとり涙を流し、ガチで死ぬことを考えるまでいってしまった。(今は大丈夫です。まあ、“大丈夫”をどう定義するかにもよるけど……)

そのきっかけというか原因をいま振り返ると、まああのときの状況を踏まえるとしょうがなかったかな、と思うけど、とは言えあんなことであそこまで追い詰められてしまうのかという危うさもあり、人間というか己の脆さに身を持って気づけたのはタイミング含め今となってはよかったな、と思う。

まあもう二度とあんな思いはしたくないですが。これまで生きてきてダントツでキツい1週間だったし。そう、「死にたい」に至るまで、賞味ほんの1週間くらいだったんだよ。怖すぎる。あのとき死ななくてよかった。本当に。

それで言うと今年はお葬式もあったのだった。いやー、いろいろな意味でいまここに生きていることを噛みしめる大晦日です……。

*

その他の私生活はいまいち&混乱続きで、この先の人生の予測のつかなさに拍車がかかっててどうしたものかという感じ。悩ましいことばかりだけど、だからこそ音楽&演劇を中心に今年も豊かな表現に恵まれたことは救いだった。以下、軽く羅列。

【音楽】

音楽のベストはKIRINJI『再会』。とにかくよく聴いた1年だった。初めてYouTubeで聴いて落涙した朝のことを思い出す。この曲がなかったらかなりキツかったんじゃないか。感染爆発~医療逼迫で怯えながら過ごしていた夏にも助けられた。

あとメンタル崩したときはOfficial髭男dism『Universe』を聴いてたな。ベストイントロ賞はこの曲。あとジャニーズWEST・重岡大毅のソングライティングは今年も絶好調。おい仕事ッ!、ムーンライト、そして現時点での最高傑作バニラかチョコ。打率すごい。今年はライブ行きたいものだが。というか行く。行くから(言霊)

いいライブもたっくさん。DC/PRG解散ライブは色々な意味での不法集会感w。BOXセットはまだ全然聴けておらず、今後の人生の楽しみに地道に聴くよ。バッファロー・ドーターは晴れ豆での『Super Blooper』がドープで至福。いつまでも続いてほしいグルーヴ。

フジの4人METAFIVEは泣いた泣いた。アルバムは結局今年中は受け取れず年明けに聴くことになった。今年ラストは野宮真貴×矢舟テツロー×ピチカート・ワンの邂逅。現場行けなかったのは一生悔やむとして、あの編成での『サンキュー』のアレンジは白眉。別に再結成しなくても全然いいよ、あんなに素晴らしいステージが観られたのだから。

音楽は他にもBuffalo Daughter新譜(最高)、V6新譜&解散、コーネリアスの諸々、など私的トピック満載だったにも関わらず、ブログ更新は昨年に引き続き滞った。変わったのは、昨年はそもそも書けなかったのだけど、今年は書いては見るんだが結局ボツにして出せなかったこと。下書きを振り返ると35000字くらい溜まっていた。

たとえばV6については解散という名の表現に応答したいと思いつつ、結論が出ずじまい。BDの新譜も同じで、ヘビロテしているのだがなにか結論めいたものを書こうとすると途中で、こういうものを書きたいわけじゃないんだよな…となってしまう。なんというか、ブログでなにか結論というか主張を定めた文章を書く、というのが自分の中でなんか違ってきているのかなあ。

だとするなら、どういう表現であればしっくりくるのか。書き方の問題なのか。それとも話すとか歌うとか踊るとかそれくらい変える話なのか。これは来年の課題かも。そういえば今年はブログ以外の書き物を始めたのもでかかった。結局完成には至らず。そっちの方は書くのは楽しい。けど、すごく難しい。

あ、あとKIRINJIとスキマスイッチの新譜をまだ聴いていないのはどういうことなんだ>俺。完全にタイミングを逃してしまった。来るべき時が来たら聴く。

【演劇】

演劇は今年もいいもの多かった。特によかったのは、『未練の幽霊と怪物』、中野成樹+フランケンズ2021『Part of it all』、城山羊の会『ワクチンの夜』。アルトゥロ・ウイの興隆、明日のアー、LUNGSもよかったなー。

ベストはナカフラ『Part of it all』。初めて観たナカフラ、衝撃すぎた。全然違うんだけど飴屋さんの『ブルーシート』を観たときのことを今ふと思い出した。風景込みであの日体験したことは当分忘れないと思う。

演劇すげえ、というシンプルかつ根源的な感慨。あの日あのとき観られてよかった。どうしても好きなものを繰り返し味わいたくなる性分なんだけど、やはり新たな開拓もしないとだめだなあ。

以下、2021年の現場一覧。例によって抜けありそうだけど、本日アップを優先。来年どうなるかなー。とりあえず引き続き生存優先。死にたくないから。いい一年になりますように(懇願)!!!

1/2 『No.9 -不滅の旋律-』@赤坂ACTシアター

1/22 城山羊の会『石橋けいの「あたしに触らないで!」』(配信)

1/30 青年座『眠れない夜なんてない』@吉祥寺シアター

1/31 MO'SOME TONEBENDER@渋谷パルコ(配信)

2/10 SCOOL Live Streaming Series 犬飼勝哉 短編演劇『給付金』(配信)

2/12 五反田団『新年工場見学会2021 オンライン配信映画「THE ORINGPIC」』(配信)

2/13 チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』@池袋あうるスポット

2/21 スキマスイッチ『TOUR POPMAN'S CARNIVAL vol.2 FINAL in KUMAMOTO 』(配信)

3/7 桑田佳祐『静かな春の戯れ ~Live in Blue Note Tokyo~』(配信)

4/2 DC/PRG『Hey Joe, We're dismissed now/PARTY 2-TOKYO』@STUDIO COAST

4/11 POLYSICS『POLYSICS TOUR 2021 ~走れ!免疫細胞活性化!~』@下北沢SHANGRI-LA

4/17・18 香取慎吾『さくら咲く 歴史ある明治座で 20200101 にわにわわいわい 香取慎吾四月特別公演』@明治座

4/23 ジャニーズWEST『7周年生配信イベント「虹会」』(配信)

4/29 香取慎吾『さくら咲く 歴史ある明治座で 20200101 にわにわわいわい 香取慎吾四月特別公演』(配信)

5/4 ZAZEN BOYS / NUMBER GIRL『THE MATSURI SESSION』@日比谷野外大音楽堂(配信)

5/30 ゆうめい『芸劇eyes参加作品 ゆうめい「姿」』@東京芸術劇場 シアターイースト

6/12 『未練の幽霊と怪物―「挫波」「敦賀」』@KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ

6/15 ZAZEN BOYS@豊洲PIT

6/26 NODA・MAP第24回公演『フェイクスピア』@東京芸術劇場 プレイハウス

7/4 King Gnu『Red Bull Secret Gig』(配信)

7/8 Buffalo Daughter@晴れたら空に豆まいて

7/14 坂本慎太郎『LIQUIDROOM 17th Anniversary & zelone records 10th Anniversary 坂本慎太郎 LIVE 2021』@LIQUIDROOM

7/17 『日本の歴史』(配信)

7/18 中野成樹+フランケンズ2021『Part of it all』@えこてん 屋上スタジオ、廃墟スタジオ

7/14 アーの演劇『一つきりの夜に』@SOOO dramatic!

7/23 エマーソン北村@YouTube(配信)

8/7 『GENKYO横尾忠則展』穂村弘(配信)

8/20・21・22 METAFIVE、NUMBER GIRL、tricot、THA BLUE HERB、スピンオフ四人囃子feat.根本 要&西山 毅、くるり他『FUJI ROKCK FESTIVAL '21』(配信)

8/23 『GENKYO横尾忠則展』みうらじゅん(配信)

8/28 東京ビエンナーレ2020/2021・佐藤直樹『そこで生えている。2013-2021』@正則学園高校 6階教室

8/28 東京ビエンナーレ2020/2021・池田晶紀『いなせな東京 Project』@正則学園高校 7階体育館

8/28 Official髭男dism『「Editorial」発売記念ONLINE FREE LIVE』(配信)

8/29 Buffalo Daughter Yumiko Ohno Solo set / OLAibi /MIDORI (MENACE, Paris) / Midori Aoyama(EUREKA!, Tokyo)『TANDEM meets JAPAN CONNECTION FESTIVAL 2021 LE CHOC DU FUTUR』(配信)

9/4 『検察側の証人』@世田谷パブリックシアター

9/19 横尾忠則『GENKYO横尾忠則展』@東京都現代美術館

9/30 蓮沼執太、U-zhaan、大野由美子、荘子it、SASUKE、いとうせいこう、イ・ラン、MIHO HATORI『LAST DAY IN THE PARK 2021』@Ginza Sony Park(配信)

10/1 村上信五、末澤誠也・小島健・佐野晶哉(Aぇ! group/関西ジャニーズJr.)『村上信五と生トーク!~「Johnny's Village #4」』(配信)

10/2 『山里亮太の140』@新国立劇場 中劇場

10/3 NUMBER GIRL、ASIAN KUNG-FU GENERATION、レキシ他『PIA MUSIC COMPLEX 2021』@ぴあアリーナMM

10/13 POLYSICS『TOISU感謝祭!!! 2021』@下北沢SHANGRI-LA

10/14 『BUFFALO DAUGHTER Presents「WE ARE THE TIMES」』@DOMMUNE

10/20 LIVE:DOMMUNE Presents「LANDSCAPE MUZAK」SADO Project #1 FINAL!TERRY RILEY・ライブパフォーマンス「SPIRIT」(with 鼓童、SARA MIYAMOTO、Salyu、大野由美子、久下恵生)他『SUPER DOMMUNE 「さどの島銀河芸術祭|報告会」 FRACTAL CAMP 2021 briefing session TERRY RILEY & MORE!!!!!』@DOMMUNE(配信)

10/30 『帰ってきた五反田怪団 2021 秋』@アトリエヘリコプター

11/1 V6『LIVE TOUR V6 groove』(配信)

11/1 V6『映像作品「WANDERER」』@V-Land(配信)

11/14 BUMP OF CHICKEN『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』@YouTube(配信)

11/20 METAFIVE『METALIVE 2021』(配信)

11/21 NUMBER GIRL、SPARTA LOCALS、SCOOBIE DO他『MINE☆ROCK FESTIVAL』@豊洲PIT

11/27 『アルトゥロ・ウイの興隆』@KAAT 神奈川芸術劇場 ホール

12/4 城山羊の会『ワクチンの夜』@三鷹市芸術文化センター 星のホール

12/7 『DMBQとBuffalo Daughter』@渋谷クラブクアトロ

12/13 明日のアー『そして聖なる飲み会へ』@Kamata Souko

12/13 ZAZEN BOYS『MATSURI SESSION』@豊洲PIT

12/12 『LUNGS』@東京グローブ座

12/13 新しい地図『『NAKAMA to MEETING_vol.1.6』』(配信)

12/16 KIRINJI『KIRINJI TOUR 2021』(配信)

12/18 野宮真貴×矢舟テツロー『~うた、ピアノ、ベース、ドラムス~』@ビルボードライブ横浜(配信)

そのきっかけというか原因をいま振り返ると、まああのときの状況を踏まえるとしょうがなかったかな、と思うけど、とは言えあんなことであそこまで追い詰められてしまうのかという危うさもあり、人間というか己の脆さに身を持って気づけたのはタイミング含め今となってはよかったな、と思う。

まあもう二度とあんな思いはしたくないですが。これまで生きてきてダントツでキツい1週間だったし。そう、「死にたい」に至るまで、賞味ほんの1週間くらいだったんだよ。怖すぎる。あのとき死ななくてよかった。本当に。

それで言うと今年はお葬式もあったのだった。いやー、いろいろな意味でいまここに生きていることを噛みしめる大晦日です……。

*

その他の私生活はいまいち&混乱続きで、この先の人生の予測のつかなさに拍車がかかっててどうしたものかという感じ。悩ましいことばかりだけど、だからこそ音楽&演劇を中心に今年も豊かな表現に恵まれたことは救いだった。以下、軽く羅列。

【音楽】

音楽のベストはKIRINJI『再会』。とにかくよく聴いた1年だった。初めてYouTubeで聴いて落涙した朝のことを思い出す。この曲がなかったらかなりキツかったんじゃないか。感染爆発~医療逼迫で怯えながら過ごしていた夏にも助けられた。

あとメンタル崩したときはOfficial髭男dism『Universe』を聴いてたな。ベストイントロ賞はこの曲。あとジャニーズWEST・重岡大毅のソングライティングは今年も絶好調。おい仕事ッ!、ムーンライト、そして現時点での最高傑作バニラかチョコ。打率すごい。今年はライブ行きたいものだが。というか行く。行くから(言霊)

いいライブもたっくさん。DC/PRG解散ライブは色々な意味での不法集会感w。BOXセットはまだ全然聴けておらず、今後の人生の楽しみに地道に聴くよ。バッファロー・ドーターは晴れ豆での『Super Blooper』がドープで至福。いつまでも続いてほしいグルーヴ。

フジの4人METAFIVEは泣いた泣いた。アルバムは結局今年中は受け取れず年明けに聴くことになった。今年ラストは野宮真貴×矢舟テツロー×ピチカート・ワンの邂逅。現場行けなかったのは一生悔やむとして、あの編成での『サンキュー』のアレンジは白眉。別に再結成しなくても全然いいよ、あんなに素晴らしいステージが観られたのだから。

音楽は他にもBuffalo Daughter新譜(最高)、V6新譜&解散、コーネリアスの諸々、など私的トピック満載だったにも関わらず、ブログ更新は昨年に引き続き滞った。変わったのは、昨年はそもそも書けなかったのだけど、今年は書いては見るんだが結局ボツにして出せなかったこと。下書きを振り返ると35000字くらい溜まっていた。

たとえばV6については解散という名の表現に応答したいと思いつつ、結論が出ずじまい。BDの新譜も同じで、ヘビロテしているのだがなにか結論めいたものを書こうとすると途中で、こういうものを書きたいわけじゃないんだよな…となってしまう。なんというか、ブログでなにか結論というか主張を定めた文章を書く、というのが自分の中でなんか違ってきているのかなあ。

だとするなら、どういう表現であればしっくりくるのか。書き方の問題なのか。それとも話すとか歌うとか踊るとかそれくらい変える話なのか。これは来年の課題かも。そういえば今年はブログ以外の書き物を始めたのもでかかった。結局完成には至らず。そっちの方は書くのは楽しい。けど、すごく難しい。

あ、あとKIRINJIとスキマスイッチの新譜をまだ聴いていないのはどういうことなんだ>俺。完全にタイミングを逃してしまった。来るべき時が来たら聴く。

【演劇】

演劇は今年もいいもの多かった。特によかったのは、『未練の幽霊と怪物』、中野成樹+フランケンズ2021『Part of it all』、城山羊の会『ワクチンの夜』。アルトゥロ・ウイの興隆、明日のアー、LUNGSもよかったなー。

ベストはナカフラ『Part of it all』。初めて観たナカフラ、衝撃すぎた。全然違うんだけど飴屋さんの『ブルーシート』を観たときのことを今ふと思い出した。風景込みであの日体験したことは当分忘れないと思う。

演劇すげえ、というシンプルかつ根源的な感慨。あの日あのとき観られてよかった。どうしても好きなものを繰り返し味わいたくなる性分なんだけど、やはり新たな開拓もしないとだめだなあ。

以下、2021年の現場一覧。例によって抜けありそうだけど、本日アップを優先。来年どうなるかなー。とりあえず引き続き生存優先。死にたくないから。いい一年になりますように(懇願)!!!

1/2 『No.9 -不滅の旋律-』@赤坂ACTシアター

1/22 城山羊の会『石橋けいの「あたしに触らないで!」』(配信)

1/30 青年座『眠れない夜なんてない』@吉祥寺シアター

1/31 MO'SOME TONEBENDER@渋谷パルコ(配信)

2/10 SCOOL Live Streaming Series 犬飼勝哉 短編演劇『給付金』(配信)

2/12 五反田団『新年工場見学会2021 オンライン配信映画「THE ORINGPIC」』(配信)

2/13 チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』@池袋あうるスポット

2/21 スキマスイッチ『TOUR POPMAN'S CARNIVAL vol.2 FINAL in KUMAMOTO 』(配信)

3/7 桑田佳祐『静かな春の戯れ ~Live in Blue Note Tokyo~』(配信)

4/2 DC/PRG『Hey Joe, We're dismissed now/PARTY 2-TOKYO』@STUDIO COAST

4/11 POLYSICS『POLYSICS TOUR 2021 ~走れ!免疫細胞活性化!~』@下北沢SHANGRI-LA

4/17・18 香取慎吾『さくら咲く 歴史ある明治座で 20200101 にわにわわいわい 香取慎吾四月特別公演』@明治座

4/23 ジャニーズWEST『7周年生配信イベント「虹会」』(配信)

4/29 香取慎吾『さくら咲く 歴史ある明治座で 20200101 にわにわわいわい 香取慎吾四月特別公演』(配信)

5/4 ZAZEN BOYS / NUMBER GIRL『THE MATSURI SESSION』@日比谷野外大音楽堂(配信)

5/30 ゆうめい『芸劇eyes参加作品 ゆうめい「姿」』@東京芸術劇場 シアターイースト

6/12 『未練の幽霊と怪物―「挫波」「敦賀」』@KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ

6/15 ZAZEN BOYS@豊洲PIT

6/26 NODA・MAP第24回公演『フェイクスピア』@東京芸術劇場 プレイハウス

7/4 King Gnu『Red Bull Secret Gig』(配信)

7/8 Buffalo Daughter@晴れたら空に豆まいて

7/14 坂本慎太郎『LIQUIDROOM 17th Anniversary & zelone records 10th Anniversary 坂本慎太郎 LIVE 2021』@LIQUIDROOM

7/17 『日本の歴史』(配信)

7/18 中野成樹+フランケンズ2021『Part of it all』@えこてん 屋上スタジオ、廃墟スタジオ

7/14 アーの演劇『一つきりの夜に』@SOOO dramatic!

7/23 エマーソン北村@YouTube(配信)

8/7 『GENKYO横尾忠則展』穂村弘(配信)

8/20・21・22 METAFIVE、NUMBER GIRL、tricot、THA BLUE HERB、スピンオフ四人囃子feat.根本 要&西山 毅、くるり他『FUJI ROKCK FESTIVAL '21』(配信)

8/23 『GENKYO横尾忠則展』みうらじゅん(配信)

8/28 東京ビエンナーレ2020/2021・佐藤直樹『そこで生えている。2013-2021』@正則学園高校 6階教室

8/28 東京ビエンナーレ2020/2021・池田晶紀『いなせな東京 Project』@正則学園高校 7階体育館

8/28 Official髭男dism『「Editorial」発売記念ONLINE FREE LIVE』(配信)

8/29 Buffalo Daughter Yumiko Ohno Solo set / OLAibi /MIDORI (MENACE, Paris) / Midori Aoyama(EUREKA!, Tokyo)『TANDEM meets JAPAN CONNECTION FESTIVAL 2021 LE CHOC DU FUTUR』(配信)

9/4 『検察側の証人』@世田谷パブリックシアター

9/19 横尾忠則『GENKYO横尾忠則展』@東京都現代美術館

9/30 蓮沼執太、U-zhaan、大野由美子、荘子it、SASUKE、いとうせいこう、イ・ラン、MIHO HATORI『LAST DAY IN THE PARK 2021』@Ginza Sony Park(配信)

10/1 村上信五、末澤誠也・小島健・佐野晶哉(Aぇ! group/関西ジャニーズJr.)『村上信五と生トーク!~「Johnny's Village #4」』(配信)

10/2 『山里亮太の140』@新国立劇場 中劇場

10/3 NUMBER GIRL、ASIAN KUNG-FU GENERATION、レキシ他『PIA MUSIC COMPLEX 2021』@ぴあアリーナMM

10/13 POLYSICS『TOISU感謝祭!!! 2021』@下北沢SHANGRI-LA

10/14 『BUFFALO DAUGHTER Presents「WE ARE THE TIMES」』@DOMMUNE

10/20 LIVE:DOMMUNE Presents「LANDSCAPE MUZAK」SADO Project #1 FINAL!TERRY RILEY・ライブパフォーマンス「SPIRIT」(with 鼓童、SARA MIYAMOTO、Salyu、大野由美子、久下恵生)他『SUPER DOMMUNE 「さどの島銀河芸術祭|報告会」 FRACTAL CAMP 2021 briefing session TERRY RILEY & MORE!!!!!』@DOMMUNE(配信)

10/30 『帰ってきた五反田怪団 2021 秋』@アトリエヘリコプター

11/1 V6『LIVE TOUR V6 groove』(配信)

11/1 V6『映像作品「WANDERER」』@V-Land(配信)

11/14 BUMP OF CHICKEN『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』@YouTube(配信)

11/20 METAFIVE『METALIVE 2021』(配信)

11/21 NUMBER GIRL、SPARTA LOCALS、SCOOBIE DO他『MINE☆ROCK FESTIVAL』@豊洲PIT

11/27 『アルトゥロ・ウイの興隆』@KAAT 神奈川芸術劇場 ホール

12/4 城山羊の会『ワクチンの夜』@三鷹市芸術文化センター 星のホール

12/7 『DMBQとBuffalo Daughter』@渋谷クラブクアトロ

12/13 明日のアー『そして聖なる飲み会へ』@Kamata Souko

12/13 ZAZEN BOYS『MATSURI SESSION』@豊洲PIT

12/12 『LUNGS』@東京グローブ座

12/13 新しい地図『『NAKAMA to MEETING_vol.1.6』』(配信)

12/16 KIRINJI『KIRINJI TOUR 2021』(配信)

12/18 野宮真貴×矢舟テツロー『~うた、ピアノ、ベース、ドラムス~』@ビルボードライブ横浜(配信)

香取慎吾の「声」にもう一度出会った――明治座ライブを観て

香取慎吾のソロライブ『さくら咲く 歴史ある明治座で 20200101 にわにわわいわい 香取慎吾四月特別公演』を振り返って、良かったなと思うところはいくつもある。

例えばそれは、ほぼ巨大モニターのVJのみという激ミニマルなセットを最大限に活かした舞台演出の見事さだったり、ステージ上と客席で声の掛け合いができないコロナ禍の現状をユーモアに反転させるスマートフォンを用いたサイレントMCの鋭さだったり。

あるいは、アルバム『20200101』のバラエティ豊かな楽曲とそれ以外のナンバーを見事に織り交ぜトータル90分とは思えない充実感をもたらす構成の妙だったり、変幻自在に表情を変えついには自ら「Today, Who am i ?」とまで言ってのけながらもザ・香取慎吾としか言えない唯一無二の世界観を作り上げる彼のp.b.i――パーフェクト・ビジネス・アイドルっぷりだったり。

つまり、公演を観たあとの俺には「香取慎吾にしか作れない、完成された質の高いエンタテインメントを観た」という強烈な満足感があった。

それ以上に今回個人的に響いたものがある。当たり前すぎて今さら何だそれと言われそうだ。でも本当なのだから仕方ない。

それは香取慎吾の「歌」だ。もっと言えば「声」だ。

***

『10%』みたいな曲をちゃんと踊って歌えていることとか、アルバム『20200101』のレパートリーに加え過去出演ミュージカルのナンバーから生バンドを従えてのカバー曲やさらに自身のCMソングまで多彩な振れ幅のセットリストを見事に歌いこなすこととか、パフォーマーとしてのスキルがここにきて伸びをみせていることとか――まあこんな言い方もあれなんだけど「こんなに歌える人だったのか」みたいな感慨もあるにはある。でも俺が受けた衝撃は、単純に歌唱スキルが飛躍的に伸びててすごーい、みたいなことではなかった。

今回のライブでは『ビジネスはパーフェクト』から『OKAY』への流れが特に素晴らしかった。表現者としてのプライド、ユーモア、喜び、自嘲、悲しみ、孤独、そして愛。そういうものたちを正反対のアプローチながらポップミュージックとして見事に落とし込んだアルバム中でも出色の2曲を立て続けに披露するパートは、普段は見せない香取慎吾という人間の根っこの部分が開陳されたような感動があった。

で、もし今回のライブが、昨年開催が予定されながら結局中止となってしまったさいたまスーパーアリーナ公演、つまり<アルバム『20200101』の参加ゲストを一堂に集めての一夜限りのライブ>と同じ形式で行われていたら、ライブの印象はまったく違ったものになったはずだ。

あの2曲の流れを実際にスチャダラパーとSALUを呼び寄せてパフォーマンスしていたら、それはそれで素晴らしいステージになっただろうことは想像できる(し、実際登場したステージもさぞ最高だったろう。ゲスト出演音源まとめて、開演前に流していたアルバムのインスト集と2枚組でリリースしてくれえ>香取ちゃん)。

けれど今回そうではなく、ダンサーやバンドメンバーといった仲間の存在はありつつも本質的な意味ではたったひとりでステージに立っていたからこそ、香取慎吾という「個」の純度のようなものは否応なしに高まったし、ひとりで立つステージだったからこそあの流れはあそこまで感動的なものになったのではないか。

***

そのうえでいまになって思うのは、その素晴らしさの根幹にはやはり彼の歌があったのだ、ということだ。

このライブでの香取の歌は、ほとんどアレンジを加えず音源のニュアンスに極めて忠実で、ブレず、実直で、どんなに尖った曲を歌ってもなんというか芯の通った生真面目さがあった。で、それがすごくよかった。

それはもしかしたら楽曲参加アーティストへの敬意の表れだったのかもしれない。思い返せば、俺は『20200101』というアルバムを世代もジャンルも様々なアーティストとともに紡いだ「音」を聴く作品として捉えていたけど、それも違ったのかもな、とすら思う。あれは多彩な振れ幅を持つ音の上で清々しく伸びる香取慎吾の「歌」こそを聴く作品だったのではないか。配信を観たあとで『20200101』の楽曲を聴くと、これまでとは全然違って聴こえる。俺ってこれまで彼の歌を全然ちゃんと聴けてなかったんだ、と呆然とする。

ここにきてボーカリストとしての本当の資質が、やっと顕になりつつあるのかもしれない。彼には音楽を、歌うことを、これからも続けてほしいと願う。いまよりもっと面白く、さらに魅力的な歌い手になる可能性がめちゃめちゃあるから。そう確信できる輝きが、今回のライブの彼の歌には確かにあった。

***

さて。今回のライブでの彼の「歌」について、ここまで書いたような感慨を抱いたことは、嘘偽りない事実である。

が、実は今回、歌以上に、もはや歌ですらない彼の「声」そのものに、とんでもなく感動してしまった瞬間があった。

正直に言うとそのことについて書くかどうか、ちょっと迷った。なぜならそれは、理論的な裏付けも批評的な視点もまるでなく、どこまでも個人的で、なんかこういう場に書くのもちょっと憚られるような、なんとも言えない体験だったからだ。

***

劇場で2回、配信で1回観た中で、すべての回で俺はまったく同じところで落涙した。

それはライブのエンディングだ。小西康陽リミックスの『10%』が流れ桜吹雪が舞い散る中、ダンサーやバンドメンバーがステージ奥の奈落へと次々と飛び込み、舞台を去っていく。

最後まで客席に(配信ではカメラに)向かって手を振り続ける彼も、ついに飛び込もうとする。その寸前、彼はこちらを振り向き、あのいつもの笑顔で、この日一際大きな声である言葉を叫んで、ステージを去った。

ああ、このひとは、こんなこえで、こんなふうに、あいのことばをさけぶひとなんだ。

それは、これまで何度も何度も何度も何度も聴いてきた、いわば彼のキャッチフレーズである、馴染みの言葉だった。でも今回のそれは、まるでいまはじめて聴いた言葉のように、俺の心の深いところに刺さった。

それどころか、ここまで90分間存分に、もっと言えばこれまで何年にも渡って、彼の歌を、彼の声を聴き続けてきたはずなのに、そのときはじめて彼の声を聴いたような気持ちにすらなった。

***

これ、実際にあのライブを観た人なら、「え、なんか色々大げさに言ってるけど最後のあの台詞にズッキュンやられちゃってるだけじゃん!」と笑うかもしれない。まあそうですそのとおりです。や、俺だってびっくりした。えー俺こんな歳にもなってまだ、あんな台詞ひとつでドキドキしちゃうんだって。最初劇場で1回目を観たときはまだそれくらいに思ってたから、泣きながらも少しの自嘲込みで笑ったりしてたもん。

でも2回目でも同じように泣いて、最後に配信を観てるときは途中からもう泣けて泣けてしょうがなくなって、最後の最後に彼のあの叫びを聴いてまた泣いて、そこでようやく、あ、俺は彼の声をこんなに求めていたんだ、ということに気がついた。

あれはなんかもはや、天啓に近い感じだった。

もう四半世紀くらい音楽聴き続けてるけど、人の声ってすげえパワーがあるんだな、ってバカみたいに驚いた。

本当にすごい体験だった。

***

バンドでも漫画家でも俳優でもアイドルでもいい。ある表現者のことを好きになって、いつの間にかその人の活動を追い続けるようになる。誰かのファンになるというのはそういうことで、俺もそういう人生を送ってきた。

俺のファン人生においていちばんの幸せといったら、「いまこの瞬間が、これまででいちばんいい」と心の底から実感できる瞬間だ。ああ、いま目の前のこの人が、いちばん好きだ。心からそう思えることは、長い人生の中でもなかなかあるものではない。

4月の頭に観に行ったDC/PRGの解散ツアー。ステージで菊地成孔は「最後の俺たちが最新で最強だ」と宣言し、実際にその通りの最高すぎる演奏を繰り広げキャリアにおける沸点を更新したままバンドの歴史にピリオドを打った。めちゃくちゃ幸福なライブだったしその美学を理解し受け入れもしたけど、いままさに目の前で最高としか言えないライブをしているこのバンドをこの先もう二度と観られなくなるという事実は、やっぱりどうしようもなく寂しかった。

今回の明治座ライブは、少なくともこれまで俺が観てきた香取慎吾のあらゆる表現の中で、もっとも素晴らしいものだった。エンタテインメントを偏愛する人生の中で心からそう思える表現に立ち会える瞬間ほど、嬉しいことはない。

なにより幸福なのは、香取慎吾のエンタテインメントはこれで終わるわけではない。きっと、いや必ず、この先も続いていくのだ。

***

あの日、誰もいなくなったステージを眺めて、涙を流しながら、俺は思った。

すごいスピードですっかり変わっていくこの世界で、しぶとく生きていく勇気を、俺はまだ持ててないから。

俺はまだ全然大丈夫じゃないから。

だから、いま出会ったばかりのあの声を、お守りにして生きよう。

あの声をまた聴くために、俺は生きよう。

彼の声を聴いて、俺はそう思ったのだった。

ありがとう。2021年の春、あなたの声に、俺はたしかに救われました。

重岡大毅はなぜ「バナナうんち」と書いたか? ジャニーズWEST『おい仕事ッ!』を聴いて考えた

オーヤ「どうも、オーヤです」

マサトシ「どうも、マサトシです」

オーヤ「いや~、ジャニーズWESTの新シングル『週刊うまくいく曜日』、いいねえ。12月の配信ライブで、生バンドとともに披露されたパフォーマンスも素晴らしかったし」

マサトシ「こないだテレビでやった、楽曲を提供したサンボマスターとの共演もよかったよね。山口さんのギターがワウ踏みまくりで、ああサンボがやるとこういうアプローチなんだという発見もあって」

オーヤ「アレンジは変えてないのに、あの3人が演奏すると一気にサンボ色が強くなってよかったね。どっかの野外フェスでやってくれたらいいのにな」

マサトシ「まあそんな話もしつつ、そろそろ今回の本題に入ろうか」

ソングライター・重岡大毅の楽曲たち

オーヤ「はい! えーとそもそも俺らがジャニーズWESTの音楽を聴くようになったきっかけのひとつが、アルバム『WESTV!』に収録されている『間違っちゃいない』という曲を、偶然ラジオで聴いたことなんだよね」

マサトシ「うん。他ではあまり聴いたことのない叙情性にあふれる歌詞とメロディに、一気に惹きつけられてしまったんだけど、この曲、メンバーの重岡大毅さんが作詞作曲を担当してて」

オーヤ「これも驚いたよね、へえ~こんないい曲を作る人がグループ内にいるのか、と。で、その後重岡さんはアルバム『W trouble』収録の『to you』という曲を手掛けるんですが、これを聴いてますます彼の音楽が好きになり」

マサトシ「うん、この曲にはマジで驚いた! 2020年はこの曲をほんとによく聴いたよ。3月のリリース時点でははまさかコロナがここまでひどいことになると想像もしてなかったわけだけど、誰にとっても漏れなくしんどくキツかった2020年に『to you』という曲が存在してくれていたことは、すごくありがたいことだったね。

この曲については別途「ジャニーズWEST・重岡大毅『to you』――音楽で世界を受け入れるということ」というやつも書いたので、よろしければ。

重岡さんはこの他にも『乗り越しラブストーリー』『do you know, girl??』といった曲たちも手掛けてますね(『do you~』は小瀧望さんと共作)」

オーヤ「そして今度こそこっからがようやく本題。今回リリースされた新曲『週刊うまくいく曜日』のカップリングに、新たな重岡楽曲が収録されました。それが『おい仕事ッ!』という曲なんですが」

言葉遊びで歌詞を作る難しさ

※『おい仕事ッ!』は、2021年1月23日(土)夜あたりまで下記radiko経由で聴取可能です。頭出し済。地方在住の方はエリアフリーで。

マサトシ「まず聴いてみての感想、率直にどうだった?」

オーヤ「あのねえ、イントロでまず驚いた!」

マサトシ「意外だったよねえ。えーーこっちいくのか、と。『間違っちゃいない』~『to you』に心酔してきた俺らからしたら、めちゃめちゃアッパーじゃん、と」

オーヤ「そもそも聴く前にクレジット見たら、リズム隊がベース種子田健×ドラム吉田佳史from TRICERATOPSでしょ!! なにその最強タッグヤバい!! これでタイトルがおい仕事ッ!! えーどうなるの!? 再生!! うわーこういう感じーー!! ぐわーーー!!!!みたいなw」

マサトシ「大興奮だなw で、聴きながら歌詞を追ってさらにびっくりという。

テーマとしてはタイトル通り“仕事”なんですが、王道のお仕事がんばろうぜ的な応援歌・励ましソングというよりは、あっけらかんとしたユーモアを交えながら労働環境を軸として社会に対して怒りを表明するような歌詞が、生バンドによる4つ打ちロック×ディスコ調アレンジのトラックに乗っかるアッパーチューンです。

歌詞については『to you』と比較すると、言葉遊びの要素が色濃く出てるね」

オーヤ「あの、正直なことを言うと、俺らってこういう言葉遊び的な歌詞って、あんま得意じゃないじゃないですか」

マサトシ「うん。別にこういうタイプの曲の全部が全部ダメとは言わないけど、簡単に見えてやっぱ難しいと思うんだよ、上手くやらないと音と言葉どっちかに偏りが出る気がして。

この曲、おそらくサウンド先行で歌詞をあとから嵌めてるんだと思うんだけど、聴き心地を最優先にするとどうしてもどこかに無理が出てきたり、意味を放棄せざるを得ない場面が出てきたりする」

オーヤ「うん。まあこの曲も全部が全部神がかった言葉選びになってるかと言うと、ステレオタイプな物言いもなくはないしね。

例えば『to you』を振り返ると、2番の<お前の恥ずかしい過去知ってるぜ>の譜割りって、おまえのっはっずっかっしいっかこしってるぜ~っと、若干の詰め込み感があったりするじゃん。

でもこの跳ねてつんのめる感じが、互いの恥部も知り尽くしたうえで築かれた関係性の妙を絶妙な塩梅で表現してると思うんですよ、単なる言葉遊びじゃなくて」

マサトシ「わかる。でも『おい仕事ッ!』ってテンポも早いし、そういうチャレンジがしづらいというか、けっこう律儀に韻を踏んでいたりもするし、トラックとメロディからの要請にかなり厳密に歌詞を置いている感じというのかな。歌詞カード無しでは聴き取りが困難なのは、やっぱり第一には響きを重視してるからだと思う。

でも細かく見ていくと、やっぱ面白いんですよ。曲中随一のキラーワードはやっぱり<バナナうんち>よね」

「バナナうんち」をどう解釈するか

オーヤ「バナナうんちね、いいよねこれw まあ一見なんじゃそりゃという大爆笑ワードなんだけど、前後に配された言葉をどう解釈するかでニュアンスが変わってくるなと。

直前の<やかましい世間>からの流れでは、サイクル早すぎな社会にクソ!と吠える反骨の叫びにも取れる。一方でバナナうんちって要は快便ってことで、健康体の証でもあるじゃん。

その後の<健康に生きていたいだけ>を踏まえると、社会に対してバナナうんちを投げるという行為自体が、健康な肉体を持っていることの証明でもある、とも捉えられる」

マサトシ「確かに、そもそも社会の問題にふざけんなと吠えることと、健康に生きることを望むことって、相反しないどころか密接に繋がってるし、どちらも社会で生きる人の営みとしてめちゃめちゃ大事なことだもんね」

オーヤ「おかしいことばかりの世間にバナナうんちを投げつける=異議を表明することは、自分が健康に生きていくために必要なことなんだぜ、とも取れるんだよ。バナナうんちというワードは一見トリッキーだけど、実はめちゃめちゃ健全でまっとうなメッセージなんじゃないかと」

マサトシ「アイドルはトイレに行かないと公言していた時代から幾星霜、単なる下ネタとしてではなく、社会に対する異議申し立てのスタンスの表明としてバナナうんちを選び取るアイドルが現れた、というわけね。

確かにこの曲の歌詞って、バナナうんちの価値を実感としてわかってる人の言葉って感じがするのがいい。日々バナナうんちをする喜びを実感してる人から紡がれた言葉というか。……あのー念のため、これあくまで俺らの勝手な解釈ですけどね」

オーヤ「はははw まあ歌詞なんて深読みしてナンボでしょう! 誤読上等!」

マサトシ「もちろんよ! で、このバナナうんちよりもっと驚いた歌詞があるんだよね」

オーヤ「うん。それはどこかというと、終盤で藤井流星さんによって歌われる<頑張る時もありますけど 頑張らない時もあります>のラインだね。本曲の中でも最も注目を集めるであろう落ちサビパートに配されてます」

「頑張らない時もある」と表明するということ

マサトシ「この曲に通底するムードとして、色々あるけどまーまー適当にいこうぜ、っていう楽天的な感じがあるじゃん。それがアイドルポップスとしての聴きやすさに寄与してると思うんだけど。ただこの<頑張る時もありますけど 頑張らない時もあります>には、そういういい意味での適当さや楽観が薄くて、一気にマジな感じがするというか。

やっぱり“頑張る”って圧倒的に、絶対的に善なことじゃん。でもこの国の労働の現場においては、頑張る・頑張ろう・でも頑張れない・頑張ってもどうにもならない、みたいな現実が当たり前のようにゴロゴロ転がっている。

ブラック企業という言葉が子供の間にも普通に浸透してしまったほど、頑張ろうとした人たちが頑張れなくなって倒れてしまうしんどい状況が露呈し続けていて。それでもやっぱり“頑張ること”は善であり続けているわけで」

オーヤ「そこでこの<頑張る時もありますけど 頑張らない時もあります>って、絶対的な善とされてきた“頑張る”を、自ら、主体的に、放棄しますよ、っていう意思表示なんだよね。厳密には放棄することもありますよ、というニュアンスだけど、この主体性がポイントで。<頑張らなくていいんだよ>となだめるんじゃないのよ」

マサトシ「しかもそこから<目指すは大往生>につながるんだよね。だから要は、“頑張らないことを選び取ってでも、健康で生き延びようぜ”、ってことでしょ」

オーヤ「凄いのが、あえて言えばこれまでジャニーズWEST自身が歌ってきた応援ソングもやっぱり頑張ることを肯定してきたし、そもそも応援ソングというもの自体がそういう性質のものであるとは思うんですよ。それを否定するつもりはないし。

でも2021年にジャニーズ事務所所属のアイドルグループとして発表する仕事・労働をテーマにした楽曲の肝となる歌詞として<頑張らない時もあります>という言葉を持ってきたというのは、なんというか、ギリギリの抵抗というか……や、うーーん別に抵抗の意識はないのかもだけど、この国や社会に対しても、そしてこの国のエンタテインメントや自らの生業=男性アイドルという存在に対しても、結果的にすごく批評的な表現になっていると思う」

マサトシ「そもそも仕事をテーマにしたうえで、描き方は他にいくらでもあるわけで、その中からなぜ“怒り”や“抵抗すること”を切り口に設定したのか。この曲の結論としては、やっぱり大往生を迎えるためなんだよね。

つまりだから、“適当な時も頑張らない時もあるし、おかしいことには怒るし抵抗もする、そうやって社会の中でみんなバナナうんちしながら健康体で生き延びようぜ”って曲なんだよ。これ、2021年の日本においてけっこう切実なメッセージなのでは?っていう」

オーヤ「少なくとも俺らはおおっと思ったよね。で、大事なので繰り返すけど、そういうメッセージを一方的にではなく、聴き手の主体性に訴えかけてるのがポイントで。

<頑張らなくていいんだよ>じゃないんだもん。<頑張らない時もあります>って言い切ってるからね。聴き手をある意味挑発してるし、信頼してもいる」

マサトシ「いやー最初はシンプルにわかりやすいパーティーチューンとして聴いていたけど、何度も繰り返し聴くことで大きく印象が変わった曲だった。それだけ読み解きがいのある歌詞だったね。

まあ身も蓋もない言い方すれば、ここまで考え込まなくても普通に楽しく元気が出る曲ではあるんだけどw」

※リマインド。『おい仕事ッ!』は、2021年1月23日(土)夜あたりまで下記radiko経由で聴取可能です。頭出し済。

オーヤ「でもその、読み解きがいがあるっていうのは『to you』とか重岡さんの過去曲にも同じことが言えるよね。

小学生にも伝わる平易な言葉の組み合わせで、聴き手の想像力を拡張していくセンスとテクニック、そしてその先にあるメッセージの着眼点の独自性に、改めて気付かされた曲だったな。うーんこの他にもおもろい所は色々あるけどキリがないわ」

マサトシ「とりあえず今後の音楽家・重岡大毅による作品にさらなる期待を! という感じで今回は〆かね。じゃあお疲れさまでした~」

オーヤ「お疲れさまでした~」

マサトシ「……」

オーヤ「……」

マサトシ「……ごめんやっぱ最後にいっこいい? こないだの12月の配信ライブ、すごくよかったんだけどさ」

オーヤ「あ、やっぱ気になった?」

マサトシ「あのー、これ彼らに限らず、ロックバンドとかシンガーとか色々な表現者に言えるんですが、新譜のレコ発ツアーで新譜の曲をぜんぶやらないの、あれはどういうことなんだろう」

「レコ発ツアーで新譜の曲ぜんぶやらない問題」はなぜ起こる

オーヤ「だってレコ発ツアーなんだぜ? 新譜の曲を聴きたいと思うのって自然なんじゃないの?」

マサトシ「や、これまでは俺もそう思ってたよ。聴き手はもちろん、アーティスト側だってやっぱりいちばん新しい曲を聴いてほしいんじゃないの?って。でも本当に多いんだよ、新譜の曲がカットされること。

今回で言うと個人的に俺が観た回で『ごっつえーFriday』が聴けなかったのは痛恨の極みだったんだけど、それ以上に特にわけわからんかったのが、生バンドを引っさげたパートで披露された『ANS』がなななんと日替わり曲で入れ替えになってたんですよね……」

オーヤ「それを知ったときの落胆といったら……。『ANS』はジャニーズWESTのもうひとりのソングライターである神山智洋さん作で(作詞は藤井流星さんとの共作)。

重岡さんとはまったく違うタイプの音と言葉を紡ぐ人なんだけど、『ANS』はこれまでの彼のレパートリーの中でもメロディも歌詞も出色の出来だと思っていたし、音源でのメンバーの歌唱もすごく感情が乗っていて、きっとライブの沸点になるだろうと思ってたからさ」

マサトシ「しかも日替わりで入れ替えだったのがよりによって『アンジョーヤリーナ』って(頭抱)……いやそれテレコにする2曲じゃねーだろ!! アンジョーヤリーナもめちゃめちゃよかったけども!!!」

オーヤ「どっちもこのタイミングで聴きたかった曲だよねえ……選べるわけないよねえ……。まあライブ全体の構成の完成度を突き詰めるなかでの判断だというのもわかる。わかるよ。わかるし実際満足もしてる。してるけどさ……ううう」

マサトシ「まあ万人が完全に満足できるセットリストなど存在しないというのは揺るがぬ真理ではあるんだけどさ。まあこのレコ発ツアーで新譜の曲演奏されない問題は、地道に訴えていきましょう……。繰り返すけどライブ自体はよかったです!

あと本当の最後に、今回各メンバーのパフォーマンスについて全然触れられなかったんだけどせめてこれだけでも。あのー、神山さんの歌の巧さ、あれは何?」

オーヤ「グループ内でも断トツにいい異様なまでのピッチの正確さ、あれほんとにどうなってんだろうね。そして言うまでもなく巧さを超える情緒もある。今回のシングルだと表題曲の歌い出しとか、カップリング『Candy Shop』の2番の歌唱とか、すさまじかった」

マサトシ「『週刊~』のMVの身のこなしもすごいしね。彼以外にもまだまだ俺らが気づいてない魅力がたくさんあるってことなんだろうなあ」

オーヤ「じゃあまた彼らの刺激的な音楽に出会えることを楽しみにつつ、本当に〆!」

マサトシ「『おい仕事ッ!』のライブ初披露はいつになるかなあ…」

●こちらもどうぞ●

※1/21 19:00頃若干追記しました。

※2/9 22:04 読み返すと、「レコ発ツアーで新譜の曲演奏されない問題」と書いてるけど、これって細かく言うと新譜=リリースツアーに冠された新アルバム、という意味合いなんですね。なので『W trouble』を冠したツアーで『ごっつえーFriday』を(日替わりとは言え)やらないのはどうなのよ、という論旨だったわけです。で、それで言うと、『ANS』と『アンジョーヤリーナ』はどちらもシングルのカップリングで新譜(=アルバム『W trouble』)収録曲ではないので、おんなじ段落に収めるにはちょっと無理があるというか説明が足りないと言うか、若干書き飛ばしてしまってた感があるなと。ANSとアンジョーってテレコにする曲ではないじゃん、というのが主題ではありました。自省。

「No.9 -不滅の旋律-」狂人一代記! 壮大なコント! こんなに笑えてヤバい舞台だったのか

(連投ツイート用に下書きしてたんですが、これそのままブログに上げればよくない?と思い、そのまま載せます。いち段落=いちツイート想定。あー、こういう書き方だとかなり書きやすいな)

『No.9 -不滅の旋律-』を観た。以下、すっごい誤解されそうなので予め言っておくけど、ここから書くのは全部賛辞です。年明け一発目にこれを観られてかなりご機嫌です俺。それを踏まえてだけど、いやこの作品、かなりヤバいというかキてない??

思い立ってかなり突発的に観に行ったのだが、まさかこんなんとは。端的に言うと、狂人一代記! 壮大なコント!「才能と狂気は紙一重」的なのってまあよくあるモチーフではあるけど、狂ってる方の描き方がけっこうひどくて途中から笑いが止まらなくなってしまった。

1幕はまだわりと普通に観てたんだけど、1幕終盤の一番の大暴れシーン(マリアが五線譜買って戻ってくる前の件)でこらえ切れず爆笑(声こそあげなかったけど。コントでもやらんぞあのドタバタぷりwww)。そっからはべー(ベートーヴェンの略称。作・俺)が声を荒げるたびに「うわきたきたきたw」と盛り上がってしまい、2幕はほとんどずっと笑いっぱなしだった。

だいたいパターン決まってて天丼なんですよ、ベーさんの笑い(笑福亭鶴瓶の芸風みたいに読めてしまうな)。八つ当たり→やっぱりお前しかいない…好き→振られてブチ切れ→俺には音楽しかない!俺の才能を見よ!うははは→自信喪失→八つ当たり、以下ループ。意外に王道というかわりと親近感すら湧くというか、ベートーヴェンとはいえ人の子なのだなあとも思ったり。トラウマによる何度も現れる父の亡霊も天丼感あって、またきたー!的に盛り上がってしまった。

や、父のトラウマも含め冷静に振り返ると、リアルに感情移入すればべーの精神状態&それに振り回される人達の状況ってなかなかというか相当にしんどいんだけど、全く中だるみせず異様にテンポのいい脚本のストーリー運びと演出の影響もあったと思う(2幕の110分があっという間だったもんな)。実在した人物のリアリティを際立たせるというよりは、べーのヤバさがフィクショナルかつ客観的に浮かびあがる感じがあって、ある意味安心してコントとして観られたというか(※オフィシャルには本作はコントではありません)

とは言え、仮に史実としてべーが本当にああだったとして、ここまで笑えるわけはないと思うんですよ。だからやっぱこの作品がヤバい、ということなんだと思うんですね。稲垣吾郎を筆頭に俳優陣はもちろん、両脇に配された2人のピアニストの生演奏含め、演者の熱演はものすごくて、で、彼らがものすごいスキルと才能でもって、大真面目にこの狂った話をやってるというのが最高にキてて。ある意味究極に贅沢な舞台なのかも。

念のためもっかい改めて、これ全部賛辞ですからね。で、いちばん笑ったのここでした↓

唯一ガチで可哀想だったのはカールなんだけど(そりゃ拳銃自殺もしたくなるよ…)、カールを追いかけてくる件、ヤバかったなー。べー、怖すぎるし、面白すぎる。なんか、「才能と狂気は紙一重」のバランスでいうと、“これだけ狂っててもやっぱり才能すごくね?”という描き方が絶対必要で、それは一応ちゃんと描かれてるんですよ。ベーが暴れたあとで散らばった楽譜を拾ったマリアが「すごい…やっぱり名曲天才!」と見直す件とかさ。でもこれも天丼なんだけど、ベーがカールにすさまじい暴行虐待を加えたあとで、第九の楽譜読んで「やっぱりすごい……///!! ねえ見てっ」ってカールに楽譜見せてくるマリアとか完全にどうかしてるし。いやいやいや、あなたなんかうっとりしてるけども、ええ…?という。面白すぎる。

で、そのカールとカールの母親(彼女の扱いも本当にひどい)含め、色々あった面々がべーと次々に抱き合うラストがいっちばんヤバかった。マリアのいきなりの諭しモードにこれまたいきなり聖人モードに突入するべーも謎だし、つーか、や、あのラストは、全部ベーが死ぬ間際に見た妄想でしょ? そうであってくれ。第九の合唱が轟くなか「えっマジでえ…w(これで終わり!?)」と思わず小声を漏らしてしまった(轟く第九にかき消されましたが)

結局ベーの磁場にどっぷり飲み込まれているマリアを筆頭に、ベーの周りにいる人がたち結果的にもれなく人生を振り回されてるという意味では完全に悲劇なんだけど、「人の不幸は蜜の味(=悲劇を傍から眺めるのがいちばん面白い)」という意味では王道のコメディでもあるというか、俺は完全にそっちとして楽しんだな。いやーこんな作品だったとは(多分そういう意図で作ってないと思うけど確実に)。しかしこれ、再々演というのが信じられない。みんなどう受け止めてるんだろう。ガチの人間ドラマとして観てるのかしら。うーー。それはそれですさまじいな。

その他ストレートな美点もたくさんあって、酒場で歌った断片(サビ)が「第九」に仕上がる流れは、あの第九だってひとりのソングライターの手による産物なのだという気づきがあっていち音楽好きとしては素直にグッとくる所だったなあ。ぶつかり合うマリア姉妹が仕事の面では互いに敬意を持っていたり、あの時代に女性のピアノ職人としての矜持を持つ姉の描き方もよかった。

あとだらしない(?だっけ)ウィーンの街を愛していたフリッツの変貌ぶりとか、政治を含む世情における芸術の扱いや役割についての言及も面白かった。セットも基本けっこうシンプルで、ピアノ線モチーフなのかな、無数に垂れ下がるラインが印象的で好みだった。テロップの入れ方とか歴史の汲み取り方・提示の仕方の的確さは『アルトゥロ・ウイの興隆』を思い出しもした。ああいうのは白井さんらしさなのかな、よかった。あと単純に劇伴が両サイド2名のピアニストを配しての生演奏とか至福! そう、だから、舞台としてもエンタテインメントとしてもすごくよくできてて、めちゃめちゃ力の入った作品なんですよ。その結果がこのヤバさって、最高としか言えないのでは。

そんなわけで、しんどすぎた2020年を終え、まだまだしんどい日々が続くであろう2021年のド頭に、想定外に笑える舞台が観られてよかった。入場後に緊急事態宣言養成のニュースを観て歯を食いしばったが、これを観られてすんごくよかった。ベーの「うああああああああ!!!」という絶叫を反芻するだけで、多幸感が溢れます。なんか幸先いい感じ。おめでたい。大吉あたった気分です。ありがとう。今年もエンタメ浴びまくるぞっ。

キツかった2020年に心を動かされた、観たもの・聴いたもの

2020年12月31日15時42分。TBSラジオ「SESSION」のエドワード・ヴァン・ヘイレン&筒美京平追悼特集の再放送を聴きながら書き始めました。クソみたいな2020年が終わろうとしています。

いやーーーキツかった。想像以上に。というか想像のしようもない事態に陥ってしまった1年だったわけですが、大晦日になっても実際なにがそこまでキツかったのかが言語化しづらい、非常にモヤったまま実感だけはとんでもなくキツい、という不思議な1年だった。

今振り返ると2/22の「おおきく振りかぶって」は、まだギリギリ普通に上演できてたんだなあ。あの時点で観客全員マスクはしてた記憶あるけど。違うっけ。あれ以降、急速に中止ラッシュ→配信に移行していった。現場復帰は7/19(日)の「LIVE HAUS Garden」。5ヵ月もライブに行かないことなんてこの10年一度もなかった。下北駅前の芝生の上で、中原さんのDJ聴きながら寝落ちした夏の夕暮れを思い出す。RIJもRSRもなかった2020年、あれが今年唯一の“夏フェス”になったんだなあ。香取慎吾、坂本慎太郎、KIRINJI、POLYSICSと、敬愛する表現者たちの単独公演がことごとく中止になったのも、本当に辛かった。

とは言え今年も色々な表現に心を動かされた。特に残るものを書き残しておく。

*

・今年初ライブは銀座ソニーパークの「Park Live」環ROY。熱心に追っている人ではなかったけど、だからこそ彼のソロライブがこんなにいいものだったとは。言葉、ビート、ハーモニー、生身、丸腰で、人はここまで全てを解き放つことができるのか。そういう驚きを今年の頭に体験できていたことは、その後現場での肉体性が失われてしまう時間を過ごす中で、とても大きな経験だったと思う。年末あたりにDOMMUNEでまた観られたのも嬉しかった。

・「FORTUNE」は、これまで観た森田剛の舞台(と言っても近作2本しか観れていないが)で断トツによかった。声を枯らしながら舞台上で躍動する彼の肉体に終始惹きつけられた。40を超えてあの無軌道さや汚れた無垢を体現できるのは、やはり得難い魅力だと思う。

・「アルトゥロ・ウイの興隆」は、あのタイミングでこういう作品を観られた幸福と因果と必然に思いを巡らせる。強張りながら右手を天に向けて伸ばした瞬間の無力感は、いまもありありと思い出せる。演劇でしか成し得ない、警鐘のエンタテインメント。オーサカ=モノレールの生演奏も素晴らしかった。

・ジャニーズWEST『to you』は、3月のリリース時に感じた感慨と、12月の配信ライブで聴いた印象がガラッと変わっていて動揺した。重岡さんの「元気でなあ!」という叫びをここまでシリアスに受け止めてしまう俺自身のメンタルを自覚しつつ、そうさせるだけのものがすでに楽曲に備わっていたのだなという納得も。とにかくこの曲は今年よく聴いたし、歌った(路上で。カラオケは結果一度も行かなかったな)。

・「『未練の幽霊と怪物』の上演の幽霊」、6/28の時点であの表現(机の上に手のひら大の板を複数並べ、そこにZOOM画面上の俳優の姿を個々に投影させ、机上に仮想的に舞台を現出させる)を観た衝撃はすごかった。その後いくつかの演劇の配信を観たとき、一番ストレスだったのが「観たいものが観られない(=視点がカメラに固定されてしまう)こと」だったんだけど、その課題をああいう手法で解決してしまうの、なんというか先進性と普遍性がずば抜けてた。ザハの競技場デザインともんじゅの問題を重ね合わせる作品自体もすごくよくて。これ再演というか実演やるんだろうか。観に行きたい。

・KIRINJIは大大大傑作『cherish』のツアーが中止になってしまったことが本当に本当に悔やまれる。が、年末のバンド形態ラストワンマンは素晴らしかった。『cherish』のサウンドの肝となっていたリズム隊の演奏を堪能できる至福もありつつ、我ながら驚いたのは『The Great Journey』で泣けてきたことだった。楠さんの<営みは続く/想像してみよう/数千年後の世界で生きる子供達のことを>のラインを聴いて、この一年、未来に対してポジティブな思いをこんなにも持てていなかったのか、という事実に気づいて、ものすごく動揺してしまったし、そういうことを音楽によって気付かされたことの喜びもあった。大好きな『雑務』をついに聴けなかった無念は、この先まだまだ生きていきたい理由になったと思っておきます(白目)

・明日のアーと東葛スポーツは、年の瀬に強烈な2連発だった。

この一年にほとほと疲れ果て、とにかくひたすらに笑いたい、笑わせてくれ、そう思って観に行った明日のアーは、コロナを筆頭にひたすら2020年の出来事をネタにしまくるコントの乱発を観ながらの、「うん、俺、ちゃんと笑えてるじゃん! おもしろいおもしろい、よかったよかった」と自分で自分に言い聞かせるような妙な確認作業を経て(素直に爆笑したポイントもあったけど。一番笑ったのはZOOM画面の下半身がケンタウロスになってるやつ)、ラストで完全にバッドに入ってしまった。

最後に出てくる“コロナイヤイヤ期”に突入した藤原さんが言った「コロナやだ~、お願いします、今年一年、なかったことにしてください~」という喚き、あれ、完全に俺だった。俺が今年一年言いたくて、でも誰にも言えなかったやつだった。で、そこからの「わかりました、なかったことにしましょう」「なかったことにしましょう~」という大合唱ラスト。きつかった。えー、いやいやいや全然なかったことになんかならねーじゃん、と思ってしまった。きつかったなーあれ観てて、現場で。この言い方は自分でもどうかと思うけど、身も蓋もない本音として記録しておくけど、なんというか傷ついた気すらした。コント内に登場するブルーインパルスに舌打ちする医療従事者にガチで感情移入してしまう俺には、今回の明日のアーは結論、かなりきつかった。

で、きつかったこととか、(最終的に)笑えなかったことは、全然、まったく、ひとっつも、マイナスな指摘ではないのだ。本作が2020年の明日のアーにしかできない表現だったことは間違いない。心底観られてよかったし、次も絶対観に行く。ぶっ飛ばしてほしい。楽しみです。

その後で観に行った東葛スポーツは、過去観た中で(と言っても観るの3回目くらいだけど)断トツでよかった。彼らの作風であるメタ・内輪ネタって、これまではそんなに重要なのか?と半分疑問に思ってたけど、今作はそれがあるからこその強度があって、コント部分のシニカルさと、ラップ部分の熱量(今様に言えばエモさ?でもこの言葉では抱えきれないしんどさも苦しさも内包されている)のコントラストが強烈で、比喩ではなくマスクに伝うレベルで落涙してしまった。

彼らの表現がいちばん刺さる、刺さる状況が用意され、そこにちゃんと刺してくる内容だった。いくらネタとして、メタとして包もうとしても、作家&演者の「個」が漏れ出してて(つーか俺が勝手に共振してただけかもしれんが)メタみを超えた怒りややるせなさや、でもやったる、やるしかない、という切実さがすさまじくて。宮下公園のラップやったあとで「こんなんやっちゃいましたけど」とスカしたわけだけど、それであのラップの鋭さが損なわれるわけではないし、本編終了後の「しんみりしちゃったんでバカバカしいのやります」という主宰のアナウンスも別にそこに嘘はないんだろうけど、そのエクスキューズで直前のラップによって流れた俺の涙がナシになるわけじゃない。

これまでの作風の延長線上にある照れ隠しのような仕草、それらがガンガンすっ飛ばされ、文字通り身を切る切実さが放出される、すんばらしい作品だった。あと多分会場内で唯一レベルのガチSMAP好きだったであろう俺としては、実質アンコールのラップは至福すぎた。あと「東葛をやることは今世紀中ない by KAAT担当」は爆笑しました(記述は記憶によるもので、正確性は保証しません。ニュアンスです)

※(23:41大慌てで追記)「KEEP ON FUJI ROCKIN’II ~On The Road To Naeba 2021~」のコーネリアス。盤石かつ久々のライブとあってかラフというかスリリングな演奏が素晴らしかったのだが、とにもかくにも「環境と心理」だ。ええーーやってくれるのかよ泣。リリース時、METAFIVE復活の嬉しさ以上に、先が見えず息詰まる日々の中で、なんとなくでも、ちょっとだけでも、音楽で気分が上がる気持ちを取り戻させてくれたこの曲に、ずいぶんと助けられた。それを今年1年の本当の終わりの瞬間に演奏してくれるとは。LEOの分も、そして会長の分もひとりで歌い切る小山田リーダー、そしてそこからの「あなたがいるなら」。あなたがいるなら、この世はまだマシだ。そういう祈りがいっそう切実さを帯びてしまった2020年を生き延びたことは、きっといいことなのだと信じたい。

*

そんな感じでした。ライブハウスやフェスの現場がなかなか戻らない一方、演劇を観られる機会が比較的早めに戻ってきたことはかなり有り難いことではあった。演劇まで断たれていたらちょっとやばかったかもしれないなー。

あと文末のリスト含め音楽と演劇に絞って書き出したけど、実は今年一番触れていたのはラジオだった。たまむすび、生活は踊る、荻上チキ・Session。特に赤江さん、外山さんの笑い声には何度救われたことか。

そしてさらに書き漏らしていたけど、配信で観た「野ブタ。をプロデュース」も衝撃だった。どうすればこの世界と自分自身を肯定することができるのか。土曜9時×アイドル主演というフォーマットの中で青春ドラマとしてきっちり成立させながら生きるということの本質を鮮烈に描き出す物語のパワーに圧倒された。山P演じる彰の不定形な佇まいを未だに忘れることができない。

こういう言い方はあまりしないけど、今年観たあらゆる表現と、それを生み出した表現者と関係者全員に、できるだけの感謝を。これまでの人生もそうだったけど今年は特に、皆様ひとりひとりのお陰で、俺は生き延びることができました。

来年が、そしてこの先の未来が、皆様にとって、そして俺にとって、少しでもよいものであることを願います。

17:39 溝の口のシャトレーゼで買った樽出し生ワイン赤を飲みながら

※下記は2020年に見聴きしたものの中でも、実際に観た音楽・演劇(現場・配信含む)のリスト(全てではない。DOMMUNEとかもっと観てるけど書ききれないし、アートや映画も入れてない。あと単純に入れ忘れているものがかなりあり…思い出し次第追記します)。音源・ソフトは除く。

●2020

1/10(金)「Park Live」/環ROY/銀座ソニーパーク

1/12(日)「from HERE Vol.5」/キュウソネコカミ、tricot、Age Factory、ニガミ17/豊洲PIT

1/18(日)「NUFONIA MUST FALL」/Kid Koala、Afiara Quartet、Directed by K.K. Barrett/渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

1/19(日)「FORTUNE」/森田剛、吉岡里帆、他/東京芸術劇場 プレイハウス

1/25(土)「ORIGINAL LOVE presents『Love Jam vol.5』」/ORIGINAL LOVE、Cornelius、中村佳穂/Zepp DiverCity

1/31(金)「エブリ・ブリリアント・シング ~ありとあらゆるステキなこと~」佐藤隆太/東京芸術劇場 シアターイースト

2/1(土)「アルトゥロ・ウイの興隆」/草彅剛、他/KAAT 神奈川芸術劇場

2/2(土)POLYSICS「POLYSICS TOUR 2020 ~SynchroにCity」/千葉LOOK

2/8(土)Buffalo Daughter +フェルナンド・カブサッキ「バッファロー・ドーター Plays Euphorica with フェルナンド・カブサッキ」/フロントアクト:Ei Nonaka + pan pot 5 o’clock/甲府 桜座

2/11(火・祝)「RADIO EXPO ~TBSラジオ万博2020~」/爆笑問題、山里亮太、赤江珠緒、外山惠理 他/パシフィコ横浜展示ホール

2/16(日)スキマスイッチ「TOUR 2019-2020 POPMAN'S CARNIVAL vol.2」/宇都宮市文化会館

2/22(土)「おおきく振りかぶって」/西銘駿、大橋典之 他/サンシャイン劇場

2/28(金)スキマスイッチ「TOUR 2019-2020 POPMAN'S CARNIVAL vol.2」(配信)/市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

3/1(日)NUMBER GIRL「NUMBER GIRL TOUR 2019-2020『逆噴射バンド』」(配信)/Zepp Tokyo

3/14(土)tricot「真っ黒リリースツアー『真っ白』」(配信)/Zepp DiverCity

3/18(水)エマーソン北村、Sugarcane/中野坂上 live bar Aja

4/23(火)「Place To Be」(配信)/エマーソン北村、吋吋吋、坂田律子、eminemsaiko/Bushbash

5/5(火)DOMMUNE「電気グルーヴ5G「THE EVE OF THE RESURRECTION」8HOURS!!!!!!!! WHO IS MUSIC FOR? MUSIC IS FOR EVERYONE! Chapter2」(配信)/石野卓球、KEN ISHII(70 Drums)他

5/8(金)「Park Live」(配信)/大野由美子

5/29(金)tricot「猿芝居vol1.『復興祈願祭』」(配信)

6/1(月)「LIVEHAUS SoundCHECK」(配信)/エマーソン北村/LIVEHAUS

6/11(木)「LIVEHAUS SoundCHECK」(配信)/NOEL & GALLAGHER/LIVEHAUS

6/27(土)スキマスイッチ「Streaming LIVE “a la carte 2020” ~実際にやってみた!~」(配信)

6/28(日)「『未練の幽霊と怪物』の上演の幽霊」(配信)/森山未來、片桐はいり、七尾旅人 他

7/18(土)KIRINJI「KIRINJI Studio Live Movie 2020 Part1」(配信)

7/19(日)「LIVE HAUS & BSEアーカイブ presents LIVE HAUS Garden」/岸野雄一、中原昌也 他/下北線路街 空き地

7/25(土)KIRINJI「KIRINJI Studio Live Movie 2020 Part2」(配信)

7/27(月)Buffalo Daughter「New Rock, New Normal.」(配信)/月見ル君想フ

8/1(土)「Johnny's DREAM IsLAND 2020→2025 ~大好きなこの街から~」(配信)/ジャニーズWEST/大阪松竹座

8/12(水)銀杏BOYZ「『LIVEWIRE』銀杏BOYZ スマホライブ2020」(配信)/渋谷La.mama

8/15(土)~16(日)「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube」(配信)/矢野顕子×上原ひろみ、CORNELIUS、他

8/28(金)「UKFC in the Air」(配信)/POLYSICS 他

8/30(日)「JA全農COUNTDOWN JAPAN FLOWER PROJECT SPECIAL LIVE」/スキマスイッチ、関取花

9/12(土)「Slow LIVE'20 in 日比谷野外大音楽堂 SMART CITY SERENADE」/KIRINJI、ハンバートハンバート/日比谷野外大音楽堂

9/16(水)「わたしの耳」/ウエンツ瑛士、趣里、岩崎う大(かもめんたる)/新国立劇場小劇場

9/24(木)「あなたの目」/小林聡美、八嶋智人、野間口徹/新国立劇場小劇場

9/26(土)五反田団「いきしたい」/浅井浩介、岩瀬 亮、谷田部美咲/こまばアゴラ劇場

10/25(日)「PARCO劇場オープニング・シリーズ“ねずみの三銃士”第4回企画公演『獣道一直線!!!』」(配信)/古田新太、生瀬勝久、池田成志、他

11/1(日)V6「V6 For the 25th anniversary」(配信)/代々木第一体育館

11/15(日)「ビューティフル」/平原綾香、中川晃教、ソニン 他/帝国劇場

11/20(金)PANCETTA「PANCETTA special performance “un”」/佐藤竜、辻本耕志 他/シアタートラム

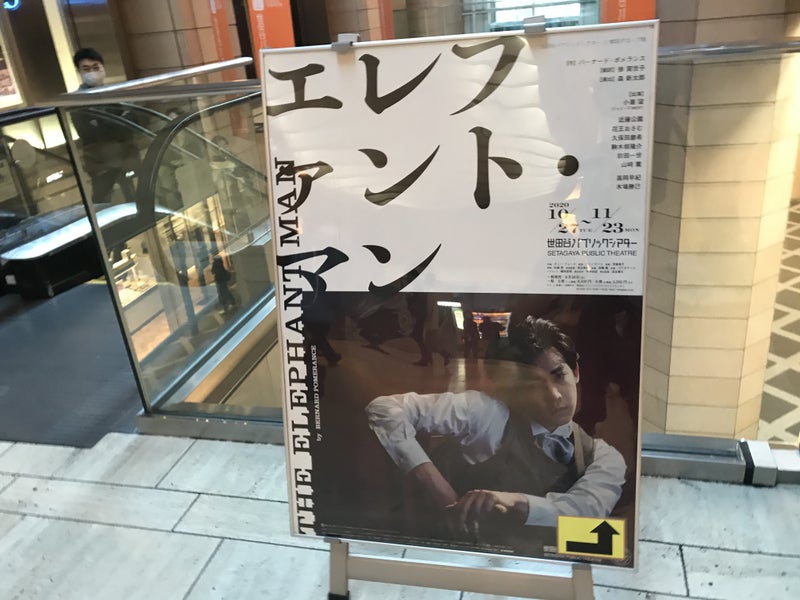

11/22(日)「エレファント・マン」/小瀧望、近藤公園 他/世田谷パブリックシアター

11/23(月・祝)新しい地図「NAKAMA to MEETING_vol.1.5」/舞浜アンフィシアター

11/27(金)パラドックス定数「蛇と天秤」(配信)

11/28(土)パラドックス定数「731」(配信)

11/29(日)「赤鬼」(配信)/東京芸術劇場 シアターイースト

12/4(金)「(死なない)憂国」(配信)/東出昌大、菅原小春

12/5(土)明日のアー「新しい生活様式下におけるゴリラ軍団vs新しい生活様式下におけるひょっとこ軍団」/7A、左右、藤原浩一 他/水上音楽堂(上野恩賜公園野外ステージ)

12/6(日)「エレファント・マン」(配信)

12/8(火)「23階の笑い」/瀬戸康史、松岡茉優、小手伸也 他/世田谷パブリックシアター

12/10(木)KIRINJI「KIRINJI LIVE 2020」/YONYON、鎮座DOPENESS 他/NHKホール

12/12(土)東葛スポーツ「A-②活動の継続・再開のための公演」/森本華(ロロ)、川﨑麻里子(ナカゴー)、名古屋愛(青年団/青春五月党) 他/シアター1010/稽古場1

12/13(日)ジャニーズWEST「ジャニーズWEST LIVE TOUR 2020 W trouble」(配信)

12/20(日)POLYSICS「Zher the ZOO YOYOGI 15年間ありがTOISU!!! Vol.3」/Zher the ZOO YOYOGI

12/20(日)POLYSICS「Zher the ZOO YOYOGI 15年間ありがTOISU!!! Vol.4」(配信)

12/27(日)城山羊の会「石橋けいのあたしに触らないで!」/石橋けい、吹越満、島田桃依 他/小劇場B1

12/30(水)明日のアー「新しい生活様式下におけるゴリラ軍団vs新しい生活様式下におけるひょっとこ軍団」(配信)

12/31(木)「KEEP ON FUJI ROCKIN’II ~On The Road To Naeba 2021~」(配信)/CORNELIUS 他

舞台『エレファント・マン』――メリック=小瀧望の“声”は、尊厳を貫こうとする人の叫びだった

音楽ライブは未だ完全な再開には程遠い感がある(コロナ以降、現場ではまだKIRINJI×ハンバートハンバート@野音しか観れていない…)が、演劇に関してはここ最近ようやく以前のような上演ペースが戻ってきた。

とは言え、役者・スタッフ・観客からひとりでも感染者が出たらアウトなわけで、特に会期後半のチケットを取ってしまうと、「自分が観られる日まで果たしてちゃんと上演されるのだろうか」という本当に余計な心配をするようになってしまった。(いや、作品を作る人たちの健康を祈る気持ちは大事なものだけど、あまりにハラハラしてしまうのでメンタル的に負担で…)

今年は五反田団「愛に関するいくつかの断片」が公演中止になってしまったことは、本当に惜しかった。その後上演された「いきしたい」も掛け値なしにすばらしかったが、「愛の~」は前田司郎のコメントを読むかぎりひとつのターニングポイントになりうる予感もしていたので。でも「いきしたい」が本当に最高だったからいいか!(無限ループ)

*

さて、「エレファント・マン」@世田谷パブリックシアターも、千秋楽の2日前の回を取ってしまったばっかりに、果たして無事に上演されるのかどうか、約1ヵ月のあいだとにかく心配しながら当日を待つ日々だったが、無事に観ることができた。

舞台は19世紀のロンドン。原因不明の奇形化によって人々から迫害され、見世物小屋で自らを晒すことで生き延びているジョン・メリックは、外科医フレデリック・トリーヴズと出会い、彼の研究対象として病院の一室で暮らすことになる。はじめて家を持ち、他人との心の交流を持ち、普通の人並みの生活を得ることができたメリックだったが――。

観ているうち、ふとした瞬間に、メリックをなにか異形のものとして観ている自分に気がつく。それはもちろん演出や物語がそうさせているのではあるのだけれど、他者を異物として観てしまう目や心が俺にもあるのだという事実を、実感として突きつけられる。これはメリックを“醜いもの”として観るだけではなく、どこか“聖なるもの”として観ることについても同じだ。

メリックと“面会”した人々は、口々に「メリックは私にそっくりだ」と言う。あれはつまり、メリックに反射する自分自身に見惚れているわけだ。彼らはメリック自身を見ていないし、そもそも見ようとしない。ん? 「彼ら」? 他人事のように言ってるけどそれは俺も同じなんじゃないか? そう突きつけられる。

そんなメリックと同じ人として向き合う数少ない人物が、演じることを生業としているケンダル夫人であることもうまい仕掛けだと思った。演じることと素であること、外見と内面、公と私、本音と建前、規律と本能――本作は様々な二項対立の狭間で自分自身とは何かを問い続ける者たちの物語でもあった。

あるときは見世物小屋の壁、あるときはメリックが民衆の迫害から逃げ込む建物、あるときはメリックが暮らす部屋と、内と外・世界の外側と内側を、真っ白な壁と明かりという極めてミニマムな要素で表現する美術セットと照明も、その世界観を非常によく具現化していた。

*

メリックとトリーヴズ、彼らを取り巻くさまざまな人物を描きながら、物語は「人間はほんとうの意味で“尊厳をもって生きる”ということができるのか」という問いに突き進む。

これはごくごく個人的な感想だが、始まってすぐ、メリックを演じる小瀧望の発声が、灰野敬二のそれに似ていると感じた。目の前の世界に対してたったひとりで対峙する、その勇気と必然を背負った者だけが発する、自らの存在の発露としての声。

メリックの慟哭、あの声が耳から離れない。小瀧があの声を選び取ったのは必然だったのだろう。

(※冷静に観返すと、似ているような、全然似ていないような……でもあのときメリックの声を聴いて、俺は本当にそう思ったし、それは見当違いなことではないと、↓の灰野さんの声を聴いて思う)

*

小瀧は言葉通りの意味での「上手い役者」というよりは、ちょっと面白い資質を持った演じ手なのでは、と思った。

メリックの造形の素晴らしさは言うまでもなく、トリーヴズの見る夢の中でのメリックを演じるとき、客席に向かってトリーヴズの“病状”を説明する堂々たる姿もさることながら、記者(?)とのやり取りでの受けの芝居に、すごくいいものを感じたのだ。あの一瞬に、人と人とのあいだに生まれる言葉と空気を乗りこなしていく彼の才気を見た。

今回は演じた役柄の性質上、他の俳優とのやり取りにおいてもかなりイレギュラーな要素が多かったと思うけど、たとえばいつか4人くらいの少人数で丁丁発止のやり取りを繰り広げる会話劇などでの彼の佇まいも観てみたいと思った。今後もいい作品と演出家・共演者に恵まれ、演劇の舞台でその姿を観られることを楽しみにしたい。近藤公園、高岡早紀も素晴らしかった。森新太郎作品は今回が初めてだったが、かなり好みに感じた。次作も追おうと思う。

*

最後に。本作は日本での上演は2002年以来(出典:wiki)とのこと。18年間でこの国に起きたことを踏まえて、歪んだ選民思想がついにやまゆり園の件にまで行き着いてしまったいまの日本(言うまでもなく俺自身を含む)の惨状と、ラストシーンのメリックの姿をどうしても重ねてしまった。あのシークエンスの、すさまじい静寂と、壮絶な悲壮は、思い出すと涙がこぼれそうになる。

これを書いているついさっき、今夏に上演された「赤鬼」(作・演出 野田秀樹)の配信を観終えたが、これも「エレファント・マン」同様(というかむしろより強く)異形の他者に対する偏見・デマ・差別、そしてコミュニティからの排除・分断を鋭く描いた得難い作品だった。

「エレファント・マン」、そして「赤鬼」、いずれの作品も観て、俺は鋭く強烈な痛みを覚えた。で、その痛みはどんなに目を逸し見ないフリをしても、いま俺らの目の前に確実に存在しているものなのだ。こういう作品たちが2020年のいま上演されたことは、俺の中の演劇という表現に対するある種の信頼を再確認することができた出来事でもあった。

「エレファント・マン」は、12月5日(土)18時から配信上映される。(ジャニーズ事務所所属の俳優の主演公演を含む)優れた演劇が配信フォーマットで観られる機会が増えたのは、コロナを経ての数少ない良い変化かもしれないな。

また先述の「赤鬼」も、12月7日(月)17時までYouTubeで無料配信中。2020年に観る意味にあふれまくった演劇なので、これをここまで読んだ人には、ぜひ。「エレファント・マン」との相似性も感じられるかも。

V6の音楽に触れる幸福。配信ライブ『V6 For the 25th anniversary』鑑賞

とにもかくにも、俺はV6の音楽が好きだ。V6の音楽を聴いていると幸せだし、満たされる思いになる。

で、それとは別に、「V6の音楽が好きなこと」と「V6が好きなこと」は、必ずしも両立するものではない。曲は好きだけど彼らのことは特別好きではない、ということだって全然あり得る話ではあるし、その逆でV6のことは好きだけど彼らの音楽はあまり好みではない、という人もいるだろう。

さて俺はというと、V6の音楽も好きだし、V6のことも好きだ。その理由はやはり音楽に関わる部分で、俺はV6という表現者集団の自身の音楽に対するスタンスを、とても信頼しているのだ。2020年11月1日、25周年記念として行われたV6の配信ライブ『V6 For the 25th anniversary』を観て、そのことを改めて感じた。

俺がV6の音楽を好きになるきっかけとなったアルバム『Oh! My! Goodness!』は、それまでの俺の中にあったV6像のようなものを軽々破壊し、異形のエレポップ桃源郷へと誘う怪作にして傑作だった。同作を引っさげたツアーのライブDVDには(過去記事:V6『Oh! My! Goodness!』のライブDVDがすごい面白かったよ)、冒頭からカップリング~未発表曲を連打し、終始ひたすらに鋭角なパフォーマンスを繰り広げる彼らの姿が記録されている。

その後、俺が初めてV6をライブを観たのは20周年ツアー『V6 LIVE TOUR 2015 -SINCE 1995~FOREVER』だったんだけど(過去記事:V6の20周年ライブがめちゃめちゃよかった・2015年10月29日@代々木)、あのとき彼らはライブの後半に6部構成にもわたる激長尺メドレーを披露した。もちろん往年のヒット曲も満載だったんだけど、あれはなんというか普通の発想で思いつくサービス精神の範疇をぶっちぎった、サービス精神の暴発、サービス精神の暴力とも言える極めて過剰な表現となっていて、会場で圧倒された記憶がある。

つまり俺にとってのV6原体験は、『MUSIC FOR THE PEOPLE』~『愛なんだ』~『WAになっておどろう』といったJ-POP黄金期の楽曲たちによって刷り込まれた彼らのパブリックイメージをことごとく覆され、新たな刺激の注入によって最新版V6にアップデートさせられる瞬間の連続だったのだ。

なので、今回の25周年ライブで、前半を終えて始まったMC(という名の着席だべり)(最高)(笑い転げた)で岡田准一が、今回のライブのテーマが「攻め」であり、皆で話し合って“いまの自分たち”をみせようということになった、と語る姿を見ても、冒頭『Right Now』で始まり、いわゆる代表曲は固めず、近年の新しい楽曲を中心とする前半の内容を踏まえるとまあ納得ではあったし、なるほどV6なんだからそりゃ攻めるわね、と、攻めという言葉とは裏腹にどこか安堵してもいた。「攻めるV6」は、それだけ、俺の中である意味常態化しているものでもあったのだ。

しかし。とは言え。それにしても。ひたすらにくだらないMC(という名の着席だべり)(最高)(笑い転げた)を経て、「この流れで次の曲いけないよ、けっこうクールな曲じゃん」という流れから始まった後半からラストまで、俺は口をあんぐりと開け、うひゃああ、とか、うっぎゃああ、とか、ひゅにゅる~~~ん、とか、むぷしゅにゅいみゅりわ~~~~~ん、とか、奇声を上げるほかなかった。いや。いやいやいや。攻めるとは言っても、まさかここまでとは。結果として後半もシングルは見事に近作で固められ、これまでのライブにおける定番のレパートリー含め、歴代売上上位の“V6といえば、これでしょ”といういわゆるベッタベタな代表曲はほぼ全く歌われなかったのだ。

アニバーサリー・イヤーということもあり、おそらく本来はリアルなツアーも予定されていただろう。コロナ禍で配信形式での開催を余儀なくされた中、むしろ配信だからこそこれまでライブ未参加の一見さんが初めてライブに触れる機会にもなりうるであろう今回のライブ。というかそもそもキャリア25周年という極めて重要なタイミングの公演で、「攻め」というひと言では到底収まりきらないライブを、V6はやってのけてしまったのだった。

構成~演出面でも、配信でしかありえない、配信だからこそできる魅せ方のオンパレード。特に個人的な白眉は『PINEAPPLE』~『TL』~『GOLD』の流れ。少し前なら遠距離恋愛に聴こえたはずだが今ではコロナ禍を生きる恋人たち、もっと言えばV6とファンの関係性をもダブらせる土岐麻子の歌詞が素晴らしい2020年のV6を象徴する1曲から、『TL』をあえてのインストゥルメンタルによる別撮りの水上ダンスパート(導入の坂本ソロダンス含め、えげつない見応え)で魅せ、そこから一瞬の静寂を経てまさかのまさかのまさかのまさかの『GOLD』ああああ~~~~あ~~あああああ~~~~んn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111(あまりの衝撃に思い出すだけで文体が混乱しています)

シングル『COLORS / 太陽と月のこどもたち』のカップリングとしてこの世に生を受けながらこれまでライブの場では日の目を見なかった(というか普通はC/Wが日の目を見ることのほうが少ないのだけど)、俺のどストライクなエレポップサイドのV6をこれでもかと堪能できるドドドド傑作曲がついに放たれた喜びは、筆舌に尽くしがたいものがあった。もうこれで俺のライブは終わりました本当にありがとうございましたと賢者タイムに突入しそうになったのだが、間髪入れずに『Can't Get Enough』が始まり俺は無事に昇天・合掌・臨終したのだった。

で。何がすごいって、上記の流れを含め今回のライブ、あえてマニアックセトリで固めたよ~とかこれならファンのみんな喜ぶでしょ~とかそういうある種の戦略的な狙いよりも先に(いやそれはそれであっただろうし、客商売なんだからそれも大事だけど)、結果的にMCで語られたとおり、V6の今の音楽のパワーが最大限魅力的に爆発する内容になっていたことなのだ。

おそらく日本の総人口で考えたら先述した3曲を知らない人のほうが多いと思うし、俺だって『愛なんだ』も『グッデイ!!』も『バリバリBUDDY!』も聴きたかった。しかし今回のライブは、セットリスト・演出・構成・そして言うまでもなく6人の歌唱・ダンス・パフォーマンス含め、“彼らが現在進行系で鳴らす音楽”に焦点を当て、その魅力を余すことなく堪能できる極めてクオリティの高いものになっていた。何より表現として信じられないくらい刺激的だったし、この重要なタイミングの公演をそういうライブとして完遂してくれたことが心の底から嬉しかった。

そして改めて痛感した。あー、これだから俺V6が好きなんだ、これだからV6のことって信頼できるんだよなあ、と。音楽と真剣に向き合い、音楽を愛する表現者たちのライブが、素晴らしくないはずがない。そんな(V6にとっては)当たり前の、しかし当たり前じゃない得難さを噛み締めた一夜だった。

あともうひとつ、恥ずかしながら俺はこの日最後に披露された『羽根 ~BEGINNING~』という曲を今回初めて知ったのだけど、V6が音楽で表現してきたもののある一端が見事に表現されていて、すごく感動してしまった。<儚いもの失うこと 畏れないでいこう><なんの変哲もない この自分を讃えるのさ>ってもう、V6イズムそのものじゃないか。2000年リリースのアルバム『"HAPPY" Coming Century, 20th Century Forever』収録曲なのか。6人のボーカル含め、沁みたし、この機会に聴けたこともなんか嬉しかった。きっと俺以外の少なくない人たちに対しても、こういう新たな発見や気づきをもたらしたライブだったんじゃないだろうか。

あ、本当の最後にもういっこだけ。数年後しに改めて思った。森田の表現力に感銘(過去記事:V6『Oh! My! Goodness!』における森田剛氏のボーカルについて)。森田剛の歌声を聴くと、どうしようもなく心を乱されてしまうんです、俺。身も蓋もないけど、シンプルに言って彼の声がやっぱり好きなのだ。そのことを再確認した夜でもあった。溶けました……。

うーーん。いやー。しかし。そうかー。俺、まだ甘かったなー。事あるごとに言ってる気もするけど今回もまた、なんか、V6、ここまでとは思ってなかった。さすがにもっと安心できるライブやるのかと思ってた。参った。

ということは、これから先もまだまだ大丈夫ということだと思う。アニバーサリーの瞬間に「この先」について期待を抱かせてくれるって、当たり前なようですさまじいことだ。本当にいい時間だった。

映画『ミッドナイトスワン』――社会の中で「自分」を取り戻すことはできるのか

映画『ミッドナイトスワン』を観た。

トランスジェンダーの凪沙(草彅剛)は、性転換手術のために細々と貯金をしながら、新宿のニューハーフショーで日々の生計を立てている。

ある日故郷の親から、母親から虐待を受け保護された親戚の少女・一果(服部樹咲)を引き取ってくれないかと頼まれ、渋々引き受けることに。傷つき心を閉ざした一果と、孤独を抱える凪沙の、束の間の共同生活が始まる。

観終えて、いまもっとも強く心に残っているのは、凪沙と一果の「顔」だ。

「自分」とひと言に括っても、その中にはいろいろな顔がある。家族と会社の上司と学生時代の友人、全員にまったく同じように変わらぬ顔で接することができる人のほうが少ないだろう。

人生で出会う人の数だけ、自分の中に異なるさまざまな表情が生まれていく。逆に言うと、人との出会いによって、人は新たな自分を発見し、認め、獲得していく。ひとりきりでも生きていける人間が社会の中で生きる意味のひとつは、そこにあると思う。

一果は理屈ではなく本能で、あえて表情を作らない。表情を作ることを拒否している。それはつまり社会で生きること=大人たちの中で生きることを拒否する態度だ。根底には、母親から虐待を受けた経験による、大人や社会に対する強固な不信がある。

一方、凪沙は実母に対してはぶっきらぼうな「息子」として振る舞いもするし、就職面接では礼を欠く面接官を前に慎ましくそこに居続ける。そういった凪沙の中にあるさまざまな表情は、凪沙が社会で生きるために必要なものと判断して表出しているものだろう。しかしそうして作られた顔たちは、凪沙自身を幸福にしているだろうか。

顔を持たない一果と、顔を繕う凪沙。自分で自分自身をつかまえられないまま、社会から爪弾きにされたふたりは、衝突し、泣きながら身を寄せ合う。

いつしか、一果はバレエに出会うことで、凪沙はそんな一果と出会うことで、これまで知らなかった自分自身を発見し、これまで誰にも見せたことのない顔を、互いに見せ合っていく。

それはふたりが「自分」を取り戻し、社会で生きていくことを諦めないでいようともがく姿だった。

終盤、友人やかつて虐待を受けていた母親にすら笑顔を見せられるようになった一果は、変わり果てた姿の凪沙と再会する。その瞬間のふたりの顔は、思わず目を背けたくなるほどの痛々しさだった。

孤独を選んでいれば出会うはずのなかった痛みが、ふたりをつなぎとめているように見えてつらかった。でもその痛みだって、誰かとともに生きるということの得難さ故なのだよな、とも思う。

どんな台詞より、どんなエピソードより、人が人の中で、社会の中で生きていくことの幸福と困難をもっとも雄弁に物語っていたのは、凪沙と一果、ふたりがみせたたくさんの「顔」なのだった。

***

というように、主に俳優陣の演技において観るべき点はいくつもあったのだが、作品全体については実はあまりよくは思わなかった。端的に言うと俺個人の好みと、演出・脚本の相性が悪すぎたのだと思う。

まず、凪沙や一果、また東京で一果と出会う同級生・りん(上野鈴華の芝居、すごくよかった)など、作品の中心となる登場人物は異様なリアリティを放っているのに対し、その周辺には妙に味付けの濃い戯画的なキャラクターが遍在していた点。

特にりんの母親、ショーの最中に悪態をついて乱闘騒ぎを起こす男性客、配慮を履き違えた発言を行ってしまう面接担当の男性、彼らの描き方は、物語を推進することを優先した結果、不必要にステレオタイプに造形されているように感じた。

また、作中のいくつかの演出にも疑問が残る。ショーの最中の乱闘からとつぜん一果がステージに上りバレエを披露する流れ。公園で凪沙と一果が踊る極めて美しいシークエンスのあと唐突に出てくる老人とのやりとり。一果のコンテストとオーバーラップさせたりんの屋上のシーンの閉じ方。そして凪沙を背に海に入っていく一果。

このあたりはなんというか、映画的な盛り上がりとしてやっているのはすごくよくわかるし、これらを称賛する生理というのもわからなくはないのだけど、俺にとっては「それ、必要なのかしら」と白けてしまうポイントとなってしまった。

しかし、内田英治監督の下記ツイートの、

<これは娯楽。娯楽映画>

https://twitter.com/EijiUchidaFilm/status/1310221305040445440

という言葉を見返すと、なるほど確かにあれはあれで正しいのかもしれないな、とも思う。

重い話ではあるが、終始ストーリーは簡潔にテンポよく進む。描きたいものは明確で、それに即する筋と言葉がある。上記のように(俺は乗れなかったものの)映画として盛り上がる力のあるシーンもきっちり撮って、それらをえいやっとひとつにつなげて作品として仕上げられ、監督が意図するところの娯楽=エンタテインメントの中に見事におさまった。

で、俺にはそれがつまらなかった。特に俳優たちの熱演がそう料理されたことは、とてももったいないことだと思った。とは言え、別に俺は自分をいい映画鑑賞者だと思ってはいないので、だからこれは単純に相性の問題なのだと思っている。

***

最後に。先述のツイートで記述されているように、監督に<自分の映画を社会的にはしない>という思いで作品を作る自由はもちろん、ある。しかし同時に、観客がこの作品とどう向き合い、どう受け取るか、その自由も言うまでもなく、(例えそれが監督であったとしても)誰からも規定されるものではない。それこそが映画を含む、あらゆる表現の美点だろう。

また、<社会問題は誰も見ない。映画祭やSNSでインテリ気取りが唸り議論するだけ>という言い方は、社会問題の視点から作品に対して批評・批判的態度で発言する人たちに、極めて歪んだバイアスを与えてしまうものだ(現に当該ツイートを引き金に、潜在的にそれは広がっていると感じる)。

これだけ現在の日本社会に接続された作品を作りながら、トランスジェンダー当事者を含む社会の一員としてこの作品に向き合った人たちの批評や批判を<自分の映画を社会的にはしない><なので娯楽です。多くの人に観てほしい。それだけ>とかわすしぐさは、鑑賞者を、ひいては娯楽=エンタテインメントをも軽視する、なかなかひどい態度だと思う。

エンタメって、そんなやわなもんじゃないでしょう。そもそも社会問題とエンタメって、そんな分断されるようなものなのか。それってこの作品自体を否定することにもならないか。

前半で書いたように、俺はこの『ミッドナイトスワン』という映画を、社会の中で人はどう生きていくことができるのか、そういうことを描いた作品だと受け取った。で、そういう作品についてこのような状況が生まれてしまっているというのは、いろいろな意味で示唆的な出来事だなと思う。