こんにちは。今回はちょっと真面目な(?)お話です。

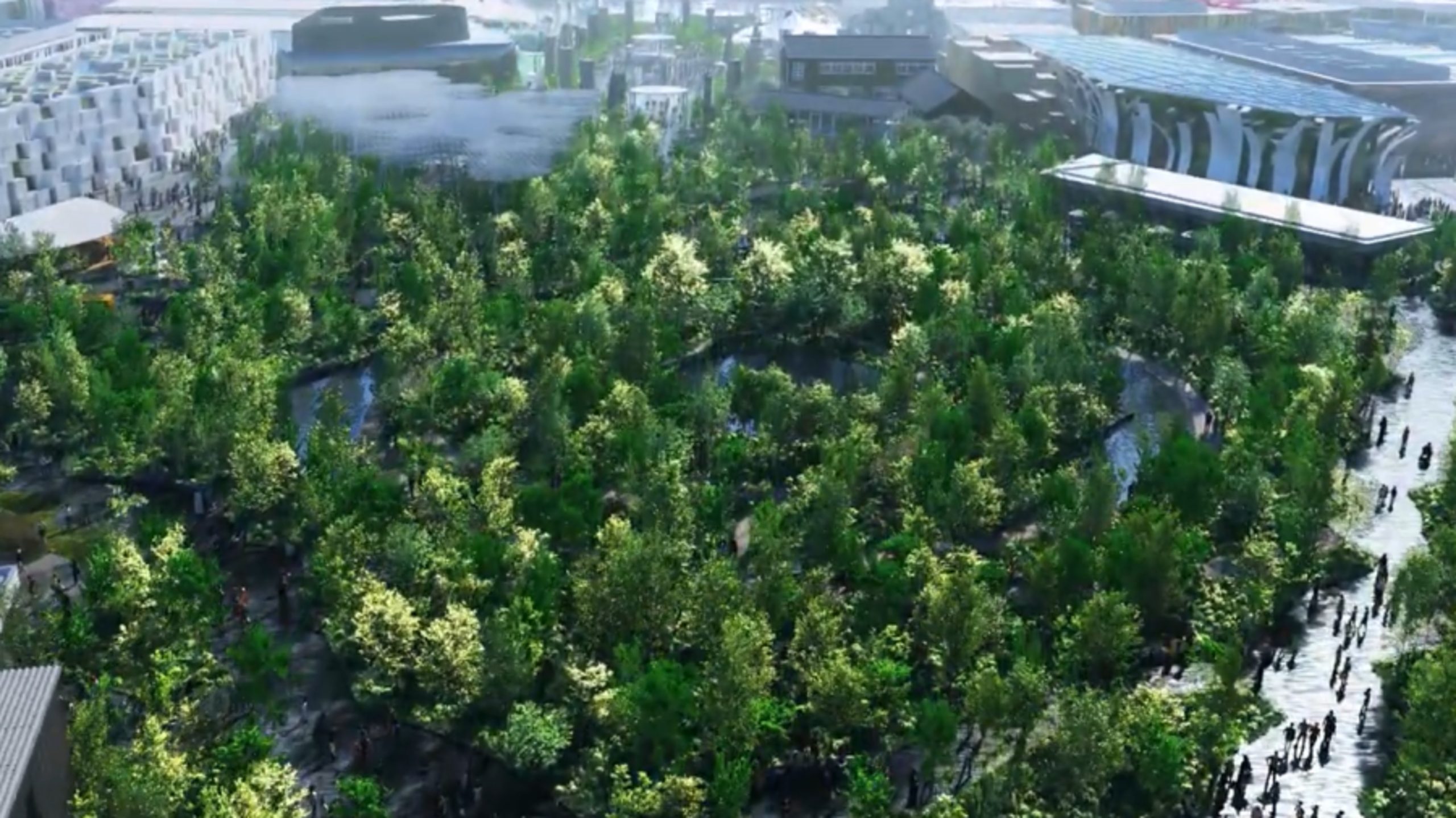

2025年の大阪万博が開かれる夢洲(ゆめしま)は、大阪湾にある埋立地です。万博会場の見どころのひとつが、大屋根リングの中央に設けられた「静けさの森」。

この森は、訪れる人々に静けさと安らぎを提供するために設計された空間で、約1,500本の木々が植えられ、池も配置されています。自然の中でほっと一息つける、都会の喧騒を忘れさせてくれる癒しの場です。名前だけでもリラックスできそうですよね。

外から植物を持ち込むって大丈夫?

とはいえ、もとは海だった場所ですから、緑地はすべて人工的に作られるもの。「外から植物を持ち込むと生態系が乱れるんじゃないの?」とい疑問を感じていました。生き物が好きな子どもと話していたら、「同じ種類の昆虫でも地域によって遺伝子の型が違うらしいよ。もし植物にくっついて昆虫も来たら大丈夫かな?」なんて、ちょっと興味深い話題になりました。

そこで調べてみると、この緑地に植えられる樹木は、大阪万博記念公園や鶴見緑地、大阪城公園など、大阪市内の公園から移植されたものでした。つまり、地元の植物を使うことで、地域の自然環境への影響をしっかり抑えているということです。

「静けさの森」の植栽と生態系

また、移植される植物の多くは、大阪の自然環境に馴染みのあるものが選ばれています。「静けさの森」には、アラカシやイロハモミジ、エゴノキなど、約1,500本の木々が植えられていますが、これらはもともと地域の生態系の一部として存在してきた植物なので、外来種による生態系への影響も抑えられることが期待されます。

個人的には、大阪市内でよく見られる昆虫たちが、この森にどう関わるのかも気になるところです。例えば、大阪の夏の風物詩であるクマゼミ。幼虫が移植された木々の根についているかもしれません。もし夢洲でもクマゼミの声がこだまするようになれば、夏らしい賑やかな雰囲気を楽しめるかもしれませんね。

外国の方やクマゼミになじみのない地域の方は、あの大音量には少し驚いてしまうかもしれませんが、それもまた、夢洲で体験できるユニークな思い出の一つになるのではないでしょうか。

東京オリンピックの緑化と比べてみる

今回の「地元の植物を活用する」という試みからは、東京オリンピックの選手村プロジェクトが思い出されます。東京では全国各地から木材や植物を集めて使い、外来種を入れないように厳重管理したそうです。

こうした取り組みが実現する背景には、地域の植物を調査し、移植計画を練り上げ、外来種の侵入を防ぐための検疫や管理を徹底している関係者の方々の努力があります。そのひとつひとつが、万博の成功だけでなく、未来につながる生態系保護の礎を築いていると感じます。本当に頭が下がる思いです。

夢洲の未来 — これからどうなる?

夢洲は、これから人工的に生態系が形作られていく特別な場所。野鳥の休憩スポットになる、海の生き物との共生が期待できるなど、さまざまな可能性が指摘されています。想像すると、なんだかワクワクしてきますね。

万博閉幕後、夢洲ではIR(統合型リゾート)の誘致も進められるといわれていますが、今回のような自然との共生を目指す取り組みが引き続き続けられることを願っています。せっかく芽生えた新たな生態系が、この先も守られ、発展していけば、夢洲はさらに特別な場所として輝いていくのではないでしょうか。

夢洲が描く未来に期待

夢洲の緑地計画は、自然と共生する新しい都市づくりの一歩を象徴しています。この取り組みが大阪万博の成功だけでなく、未来の都市モデルとして発展していくといいなと思います。

これから夢洲がどんな自然と生態系を育み、どんな場所に変わっていくのか。その行方を見守りながら、私たちも都市と自然の関係について考え続けることが大切です。夢洲が描く未来が、私たちの日常にも少しずつ良い影響を与えてくれるといいですね!

緑地・樹木を利用する鳥類への配慮について(公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会)