前回のブログ『大宮司様が見た「月と日と星が煌めく」球磨盆地内』より続きます。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12568184921.html

2020/01/28 14:35 再追記

最下部に反省を込めた追記を書かせて頂きました。一部文章の修正も行いました<m(__)m>

=============================================================================

私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます。

お読み下さった皆様方には心から感謝いたしております。

皆様方にご報告があります!

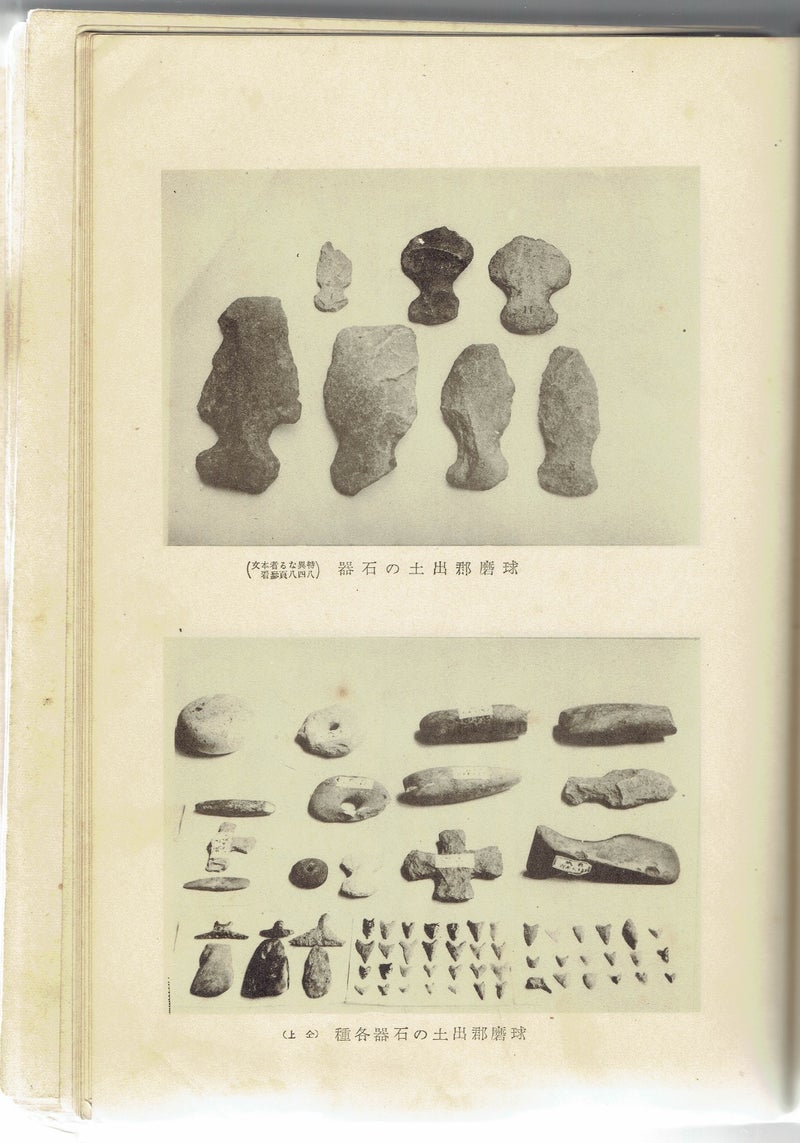

ついに、九州南部水銀鉱床群の一部である球磨の縄文時代の遺跡から出土していた

辰砂の加工に用いられていたと言われる

石杵の写真を発見致しました!

以下のブログでご紹介させて頂いた「石杵」です! (文字にリンクを貼りました)

★速報!(再追記あり)縄文時代の遺跡から石杵が出土していた私の住む村 古代の井処

★(再追記あり)石杵と赤いお顔と王冠の御神象 古代の井処

全ての事に感謝しております。

本題に入る前に感謝の気持ちを込めて、今回はまず、プロローグとして私が何故「気が付く事が出来たのか?」そのきっかけから書かせて頂きます<m(__)m>

①球磨の歴史・古代が大好きだった親戚のおじい様

石杵の写真は私が所有する以下のボロボロの書籍に掲載されていました。

昭和16年2月 皇紀二千六百年記念事業として編纂された球磨郡誌の初回発行本です。

何故?今から79年前に発行された貴重な初回発行本の球磨郡誌を私が所有しているのかと言いますと・・・ 親戚から頂いておりました。

この球磨郡誌を所有していた方は、私の叔父(父の弟)が婿養子に入ったお家の先代でいらっしゃるおじい様でした。

とても大事になさっていらしたのですが、40年程前にお亡くなりになられ、その後、叔父の家の蔵の中に保管されていました。

3年程前、叔母(叔父の奧さん)が、

「この本はひろ●ちゃんが持っていた方が亡くなった父が喜ぶと思うから貰ってくれる?」

と言われて、私はありがたく頂く事になりました。

他にも、古代の石器等、沢山の貴重な品々が蔵に保管されていたのですが、叔母は全て多良木町の方に寄贈されました(^'^)

叔母は

「父はね、本当に歴史が大好きで、自分から球磨郡中を歩き回って石器とかを拾って来てたのよ!私にとっては”ただの石”だけど、父にとっては全てが宝物だったみたいね。

もし、父が生きていたら、今のひろ●ちゃんの活動をとても喜んでいたと思うよ!ここ(宮原家)に来て、ずっとひろ●ちゃんと話をしていた事でしょうね(^'^)」

と、会うたびに言っています(^'^)

叔母のお父様、つまり、先代でいらっしゃる方は、若い頃から歴史好き、古代好きで知られる方で、球磨郡誌を編纂に関わられた、当時の方々とも、交流を続けて、その方々の家に遊びに伺ったり、叔父の養子先「穐岡(秋岡)家」に遊びに来られりされていらしたそうです(^'^)

もしも・・私が球磨郡誌の初回発行本を叔母から頂いていなかったら・・・いえ

先代のおじい様が球磨の古代・歴史に興味を抱いて、歴史がとても好きでいらっしゃらなかったら、私は後でご紹介する「石杵」の写真に気が付く事は出来ませんでした。

全ての御縁、お導きに心から感謝致しております。

②叔父(父の弟)が宮原家から伊藤家(現 穐岡(秋岡)家)に

養子に入った経緯

「穐岡(秋岡)」家は、先代のおじい様が母方の姓を継がれた「姓」です。

先代のおじい様の御実家は「伊藤家」です。

今から3年前に叔母から球磨郡誌の初回発行本を頂いた時に、色々詳しくお話を伺って、「この事を書いても良い」と叔母から了承を頂き、当時、利用していたスレッドの方にお話を書かせて頂いておりました。

親戚の穐岡(秋岡家)※旧姓伊藤家

叔母さんから聞いた話では、(叔母さんのお父様から聞かれていた話です)

伊藤家は、元々静岡県の伊豆に住されていたそうです。

伊豆には「伊東」と「伊藤」があるが、どちらも「同じだ!」と聞かれているそうです。(ううん(p_-)どう言う事なのだろう・・??勉強不足です(..))

熊本城内の絵を修復する為に、肥後に来られた絵師の方がこちらの伊藤家の肥後での祖にあたる方で、絵師として来られた後に、八代郡の旧宮原村に土地を受け、代々のお墓は

八代郡旧宮原村(現氷川町宮原)。

宮原町郷土誌(宮原町教育委員会出版)に記載の「八代郡」の項に

三、文久二年戌九月、伊藤市作見聞密録抄

伊藤市作ハ、八代郡代付目付デ、ソノ「見聞密録」中、宮原町関係ノ記事ヲ抄録スル

とあり、上記の伊藤市作この方が伊藤家の御先祖様であり、叔母や先代のおじい様方のご先祖様でいらっしゃいます。

宮原町郷土誌(宮原町教育委員会出版)に記載の

伊藤家古写本抄 ○宮原橘公忠伝

上記の伊藤家古写本抄 も叔母さんのお父さん(私は伊藤のおじいちゃんとお呼びしていました)のご実家旧宮原町「伊藤家」に伝わるものです。

宮原橘公忠公は八代郡旧宮原村(現氷川町宮原)の「宮原城」の城主でいらした御方で、

球磨の宮原氏とは「同族」でいらっしゃいます。 南北朝時代に「宮原氏」は二系に分かれた事は以前、ブログ『球磨の鎌倉時代以降の橘氏』で書かせて頂いております。

何故、伊藤家に生まれた、伊藤のおじいちゃんが「穐岡(秋岡)」を名乗る事になったかと言いますと・・

伊藤のおじいちゃんの母方が、松橋の秋岡家で、こちらの秋岡家には女子しか生まれず、伊藤のおじいちゃんのお母様は秋岡家の長女。

伊藤家に嫁ぐ際に「子供が生まれたら一人は秋岡の姓を継ぐ」約束だったそうで、数人の男子が生まれた伊藤家から、伊藤のおじいちゃんが穐岡(本当は秋岡じゃなくてはいけなかったそうなのですが、当時の伊藤家の執事の方が”どちらでも良いです”とのお言葉を・・)の姓を継がれました。

※当時の伊藤のおじいちゃんの御兄弟

お兄様は三菱銀行のニューヨーク支店の役員としてニューヨーク在住。

もう御一方は宮原郵便局の局長

でいらしたと言う事で

伊藤のおじいちゃんは三菱銀行のニューヨーク支店の役員としてニューヨークに在住していた兄を頼って渡米。ニューヨークで最新の写真技術を勉強されました。

大正時代の話です\(◎o◎)/!

三菱UFJ銀行の軌跡 三菱UFJ銀行様サイトに

当時の三菱銀行ニューヨーク支店 三菱銀行(1920年)の写真が 掲載されていました。

https://www.bk.mufg.jp/kigyou/origins/1920_01.html

勝手ながらお借り致しました<m(__)m>

伊藤のおじいちゃんは、アメリカで写真技術を認められ、当時の有名な女優さん等の写真を撮られた事もあるそうです。(女優さんの名前を聞いたのに・・忘れてしまいました(@_@。)

伊藤のおじいちゃんの写真は、ナント、ニューヨークタイムズにも掲載された事があったそうです\(◎o◎)/!名前もMASA● ITOU と載っていたそうです。

この辺りは叔母さんが資料を持っていらっしゃいます。

ニューヨークでの生活が順風であった伊藤のおじいちゃんの元に届いたのが

「父、危篤」の電報。

そこで、伊藤のおじいちゃんは慌てて帰国となりました。

帰国後、松橋の「秋岡家」との約束で秋岡の姓を継がれました(結局、色々あって、穐岡を名乗られましたが・・)

伊藤のおじいちゃんは、帰国後、球磨郡に球磨郡初の写真館を開きます。

家の宮原家・祖母の実家の平川家・親戚の椎葉家・深水家・犬童家等と親しくされていたようです(写真が沢山残っています(^'^))

さらに、宮原家の私の祖父とは年が離れているのに大変親しかったようです。

私の祖父は高校を卒業後、陸軍士官候補生学校に入学したので、特に親しくなる接点が解らないのですが、先に書いた氷川町宮原の伊藤氏が、宮原城城主「宮原公忠」公の

伊藤家古写本抄 ○宮原橘公忠伝 を代々継承して来られた事を考えると、橘姓宮原一族と伊藤氏との関係が見え隠れするのでは?と考えております。

ブログ『私は何故?「先祖を調べるのか」その理由』・『続 祖父について』で、書かせて頂いたように私の祖父は戦後すぐに亡くなりました。

が・・その後、二十年以上経ち

伊藤のおじいちゃんは、家の宮原家に来られて、父の弟(私の叔父)を

「ぜひ、宮原家の息子さんを婿養子にお迎えしたい」と言われました。

叔母さんの話では、ある日突然

「岡原の宮原家の子息(父の弟)を婿養子にする」と叔父を連れて来られたのでビックリされたそうです(-.-)

と言う御縁で叔父(父の弟)は穐岡(秋岡家)※旧姓伊藤家に婿養子に入りました(^'^)

3年前の正月、皆で、話している時に、私が「伊藤のおじいちゃんは何か色々知っていらしたのではないかな??」と言うと、叔母さんも

「うん!知っとったよ(^'^)」と言っていました。

伊藤のおじいちゃんは歴史に大層詳しい方で、叔父も結婚後、八代に一緒に行った時に「あそこは相良さんのお妾さんの家だった!」とか通常知られていない事を色々教えてもらって連れて回られた・・と言っていました(p_-)

余談なのですが・・・ もう時代が変わっていると思いますので、大丈夫だと思い・・・

書かせて頂きますが・・・(叔母には了承して頂いております <m(__)m> )

伊藤のおじいさんの従弟の方は実は「こちらの御方」です<m(__)m>

ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E7%94%B0%E9%81%93%E5%A4%AA

坂田 道太(さかた みちた、1916年7月18日 - 2004年1月13日)は、日本の政治家。

衆議院議長(第64代)、法務大臣(第40代)、防衛庁長官(第33代)、文部大臣(第91・92代)、厚生大臣(37代)、衆議院議員(17期)等を歴任した。

父は衆議院議員や八代市長を務めた坂田道男。

防衛庁長官として

防衛庁長官に就任したものの、坂田は文教族であったため、安全保障政策はほぼ素人同然であった。しかし佐瀬昌盛によれば、素人のため逆に防衛問題を積極的に学ぶこととなり、専門家の意見に耳を傾け、数々の施策を講じた。例えば「国防の議論は国民的な支持、納得を得られるものでなくてはならない」として、民間人からなる有識者懇談会「防衛を考える会」を設置、久保卓也防衛事務次官と共に、「防衛計画の大綱(防衛大綱)」を策定、防衛力整備の考えとして「基盤的防衛力」構想を根幹に置く路線を決定した。

同様に議論の透明性を確保するため、従来予算・外交委員会などで散発的に審議されていた防衛問題について、国会に専門で審議を担当する委員会の設置を主張した。また、日米防衛協力の具体化のため、政治レベルでの防衛協議を開始したことでも知られる(このような日米協力路線は福田政権で成立する「日米防衛協力のための指針(旧ガイドライン)」の原型となった)。

ベレンコ中尉亡命事件の際には「作業は、たとえミグ屋(アメリカのミグ解体専門チーム)の手を借りることとなっても、イニシアティヴだけは、しっかり日本側で取るべし」と当時の角田義隆航空幕僚長に指示、ミグ25を完全に解体して調べ上げ、また元のように組み立て直してソ連に返還した。防衛庁長官連続在任記録1位(746日間)。

以上 ウィキペディアより

ブログ『(再追記あり)神事『御神体の御更衣』と御拝殿内の八角形と白髪神社様の鶏さん』で書いた

黒原山は古代九州アイヌの守護山であり、権利の主張を表している

また久米族の守護山でもあり、権利の主張を表している

白髪岳は 辰韓系の部族の守護山であり権利の主張を表している

と言うご教示を頂いた関東にお住まいの歴史研究家の方。今から6年程前の事です。

この御方から「その後」実は別のご教示も頂いておりました。

宮原一族の先祖「橘 公長」・「橘 公業」は伊予橘氏。

伊予橘氏は越智氏と皇統「橘氏」の姻戚関係から派生した一族で、「越智氏」は物部氏と紀氏との姻戚関係(婿養子)が確認出来ます。

この事から・・関東在住の歴史研究家の方は

宮原氏は九州における物部氏の本流であろう

あなた方一族はいつの時代においても歴史の中心域に

いらっしゃる

とおっしゃったのです・・・

私はご教示を頂いた当時、ブログ『私は何故?「先祖を調べるのか」その理由』・『続 祖父について』で、書かせて頂いた事である

祖父が「皇族軍人」でいらした御方の御側にお付きしていた事

先に書いた叔父の養子先のおじい様の従弟様の事等

は全く・・どなたにも秘密にしていました。

だから、

宮原氏は九州における物部氏の本流であろう

あなた方一族はいつの時代においても歴史の中心域にいらっしゃる

この言葉を頂いた時に鳥肌が立つ程驚いてしまいました・・・

何故??? と・・・

いつの時代においても・・

確かに、祖父は陸軍士官候補生学校を卒業後、陸軍の将校として様々な任務にあたっていました。(初告白ですが、祖父は熊本県護国神社様に英霊としてお祀り頂いております。)

親戚関係は先に書いた通り・・ さらに・・

ブログ内では初告白となりますが、私の父も日本国の防衛に関わる仕事に就いておりました。 父の卒業した「学校」は・・ こちらです 父も将校でした・・<m(__)m>

(今回ブログに書いた事は父には秘密です。きっと知ったら激怒すると思います <m(__)m> )

でも・・・私の代で先祖が積み重ねて来られた事は全て台無しになってしまいました。

私はご先祖様方に生を受けた事を心から感謝すると共に、私のような末孫で大変申し訳ございません・・といつもお詫び申し上げております・・・

ただ、このような私ですが、確かに「大きな御力にお導きを頂いている!」と言う事は日々感じております。

父は「家の親戚関係の中ではお前が一番、先祖様の心を引き継いでいるようだ」と言ってくれます。 とてもありがたい事です。

何故?プロローグとして今回のようなお話を皆様方にお伝えしたのか?

それは、先にも書きましたように

もしも・・私が球磨郡誌の初回発行本を叔母から頂いていなかったら・・・いえ

先代のおじい様が球磨の古代・歴史に興味を抱いて、歴史がとても好きでいらっしゃらなかったら、家の「宮原家」と「伊藤家」に御縁が無かったならば・・

私はご紹介する「石杵」の写真に気が付く事は決して出来なかった!

そう考えたからです。

全ての御縁、お導きに心から感謝致しております。

実は、頂いた球磨郡誌をじっくりと読む事になったきっかけは、石杵とは全く別の事が気になったからでした。(気になった別の事とは次回に<m(__)m> )

石杵等の出土品については、次回、郡誌編纂者の御方々が詳しく検証なされた記述をご紹介致しますが

今回は、伊藤(秋岡)のおじい様が宝物として大事にされていらした

昭和16年2月 皇紀二千六百年記念事業として編纂された球磨郡誌の初回発行本記載の写真のみをまずはご紹介させて頂きます。

昭和55年に球磨郡誌は再発行されたと伺いましたが、私がご紹介する球磨郡誌は初回発行本の大変貴重な物です。

私が伊藤のおじいちゃんから受け継いだ「球磨の古代への探求」の御縁から気が付いた事です。ですから、「問題がある!」とおっしゃる方もいらっしゃるかとは思いますが、承知の上で

申し訳ありませんが、

「私と伊藤のおじいちゃんの御縁」に心から感謝、伊藤のおじいちゃんの歴史探求の姿に心から敬意を表してあえて、写真を掲載させて頂きます。

昭和16年2月 皇紀二千六百年記念事業として編纂された球磨郡誌の初回発行本より

球磨の縄文時代遺跡からの出土品

石杵は旧宮原村熊野以外にも他地域からも出土していた旨が別ページに記載されていましたが、詳しくは次回「本題」として書かせて頂きます。

球磨郡誌 は国立国会図書館様の国立国会図書館デジタルコレクションでも御覧頂けます。

該当のページはこちらになります。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042262/26

有肩打製石斧も写っています!

球磨郡の縄文時代の地層から発見された有肩打製石斧については過去ブログでも何度も取り上げさせて頂きました。

最近ではブログ『古代からの井処(いどころ)球磨と繋がる方々』

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12543056818.html

ブログ『球磨の少年が発見していた有肩打製石斧・鯨の骨・免田式土器の写真と さらに「丹」の神様』でも触れています。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12549322334.html

稲のわが国への長江南部地方からの伝来も、ほぼこの時期であることが最近明らかになった。有肩石斧の伝来経路と時期がこの問題の鍵(かぎ)を握るものと思われる。

プロローグの最後になりますが

皆様、球磨郡誌内の以下のページをご覧下さい。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042262/44

門田様の 紀元の佳節を寿ぎつつ

のお言葉が書かれた 紀元の佳節 とは

皇紀二千六百壹年 弐月拾壹日

来月です・・ 弐月拾壹日

恐れ多い事ながら、人は何かの宿命を受けて生まれてくるのかもしれません・・・

弐月拾壹日 は

実は 私の誕生日でもあります・・・

2020/01/28 追記

宿命

私の誕生日・・・歴史が全くの苦手と言うか、嫌いだった私がこうして、球磨の古代、さらに先祖についてを調べている・・「探求」していると言う事がは・・おそらく私がこの世に生まれて来た時に決まっていた「宿命」と言うか「何か運命付けられていた」そんな気がしています。

※私の代で先祖が積み重ねて来られた事は全て台無しになってしまいました。

とブログ投稿時、文章内で、こう書いてしまいましたが・・・・

ブログを投稿した後、午後から休みだった主人とドライブに出かけました。

何処に行こうかね(^'^)と言いながら主人は空を見上げて「あっ!虹だよ!ひろちゃん!」とまるで子供のように目を輝かせていました。(ひろちゃんとは・・私ひろっぷの事です (*^-^*) )

主人はニコニコしながら車を走らせ・・結局、その虹のはしっこまで行ってくれたのです。

私は、自分の人生色々あったけど、心から今とても幸せだなぁ~と思いました。

主人と出会っていなかったら、しばらくは球磨に戻る事は無かったと思います。

私は球磨に高齢の父を一人にして、今頃、きっと私は仕事に追われていて、心にゆとりを持つことさえ出来なかったと思います。

わ~お!\(^o^)/と言いながら虹を近くで眺める主人を見ながら、亡くなった祖母や祖父、ご先祖様方がお喜びになられると言う事は「こう言う事なのではないのかなぁ~」と思いました。

主人と父と私。3人での球磨での生活。父はいつも「こんな幸せが来るとは思っていなかった」と言っています。

主人と二人で虹を見ながら、全ての事に感謝の気持ちでいっぱいになりました。

私より13歳も年下の主人ですが(かなり過去のブログでカミングアウトしていました<m(__)m> )

入籍する時は、苗字を変えるだけではなく、難しい手続きの方を選び

「お父さんの養子に入らせて下さい。正式に宮原の姓を名乗らせて頂きたいと思います」と

正座して父に頭を下げていました。

同席した叔父(父の弟)と叔母(叔父の奧さん)は「良かったね兄貴」「良かったね●●さん(父の名)」と二人で泣いていました。

だから、今日、私はあらためて追記致します。

私は台無しにはしていません(ー_ー)!! 主人のお陰で、ご先祖様はとてもお喜びになられていらっしゃいます(^'^)・・・と私は感じています(^'^)

「あのような言葉を書いた」反省を込めての追記でした<m(__)m> (たまにはおのろけも・・・)

最後までお読み頂き ありがとうございました。

ひろっぷ

次回『驚きの球磨の昔話 石杵だけじゃない メンヒールと石幣等も・・』に続きます。