さて今回は久しぶりの襲名披露となった歌舞伎座の筋書を紹介したいと思います。

大正7年10月 歌舞伎座 七代目市川中車、八代目市川八百蔵、二代目市川小太夫襲名披露

演目:

一、時今桔梗旗揚

二、勾当内侍

三、隋市川鳴神曽我

四、玉藻前曦袂

五、明和振容姿助六

さて今回は冒頭にも書いた様に成駒屋五代目中村福助以来となる襲名公演となりました。

今回襲名をしたのは

・七代目市川八百蔵→七代目市川中車

・初代市川松尾→八代目市川八百蔵

・初代市川蝙蝠→二代目市川小太夫

の3名となります。

(左から)口上の二代目市川小太夫、八代目市川八百蔵、七代目市川中車

まずこの3人が何故襲名に至ったかについて説明したいと思います。松尾と蝙蝠の父である段四郎と八百蔵は同じ團門四天王として数えられる程の実力者でしたが、意外にもこの2人が九代目存命時に同じ舞台を踏んだ期間は明治23年から31年までの僅か8年間と短く両優が再び共演するのは段四郎が東京座に移り、八百蔵は九代目の死後一時は歌舞伎座の座頭になるも動員力に限界がある事から明治39年10月に東京座が買収されて段四郎が歌舞伎座に復帰してからとなりました。八百蔵は覇を競った新蔵程では無いものの、年齢も芸歴も僅かながらも上回る段四郎へのライバル意識も凄かったらしく、一時期は顔を合わせても口も利かない時期もありました。そんな2人の関係に変化が訪れたのが明治39年以降の復帰以後、八百蔵の家庭環境の変化が原因でした。八百蔵は夫人との間に子供に恵まれず明治25年には養子を迎えて初代市川英太郎と名乗らせて後継者として育てていきました。英太郎もまたそんな養父の期待に応えて養父と同行する傍らで團門の若手一座の芝居などにも顔を出して修行を積むなどして八代目八百蔵への道を踏み固めていました。しかし、そんな英太郎に転機が訪れたのが可愛がってくれていた養母の死でした。

それまで人懐こかったと言われた英太郎は養母の死を境に人が変わった様に陰鬱になり仏壇に向かって念仏を唱えるのが日課の様な状態になり舞台の上でも支障をきたす様になり、とうとう明治39年8月に八百蔵に離縁されてしまいました。

八代目市川八百蔵になり損ねた市川英太郎(七代目市川雷蔵)

彼はその後明治座に移り心機一転と明治41年3月に七代目市川雷蔵を襲名して活動を続け一時期は初期の二長町市村座にも顔を出したり歌舞伎座で元養父八百蔵と再会するなどしてました。

雷蔵が出演していた頃の市村座の筋書

八百蔵と久しぶりに共演した歌舞伎座の筋書

しかし明治44年ごろから小芝居に移り、この襲名との関係は定かでは無いですが奇しくもこの大正7年を最後に廃業してしまいました。その後資料などには「大正末年に歿」とだけある事から関東大震災後に亡くなったと見られています。

さて、話を戻すと折角丹念に育てていた養子を図らずも離縁する事になり後継者を失ってしまった八百蔵はその後別の養子を迎えて育てようとするもこれも上手く行かずに離縁してしまうなど50代にして跡継ぎがいないという状態に陥ってしまいました。

一方段四郎の方は八百蔵と対照的に5人の男子に恵まれ、この内長男、四男、五男を役者の道に進ませ次男、三男を堅気の道に進ませていました。その後四男の芝海老は若くして亡くなってしまい、入れ替わる様に三男の倭貞が役者の道に入り大正2年に市川松尾を名乗って初舞台を踏みました。とはいえ、4歳で初舞台を踏み既に芸歴26年と一端の役者になっていた兄猿之助や自分より年下でありながら既に13年の芸歴を持つ弟蝙蝠に対してこの時彼はまだ役者歴は5年とルーキーの域を出ずじまいの状態であり、父段四郎は既に62歳と還暦を越していて少し前に行われた7月の歌舞伎座では卒倒してしまうなど健康面に不安を抱えており、猿之助は兎も角も松尾、蝙蝠の先行きに一抹の不安を感じていました。

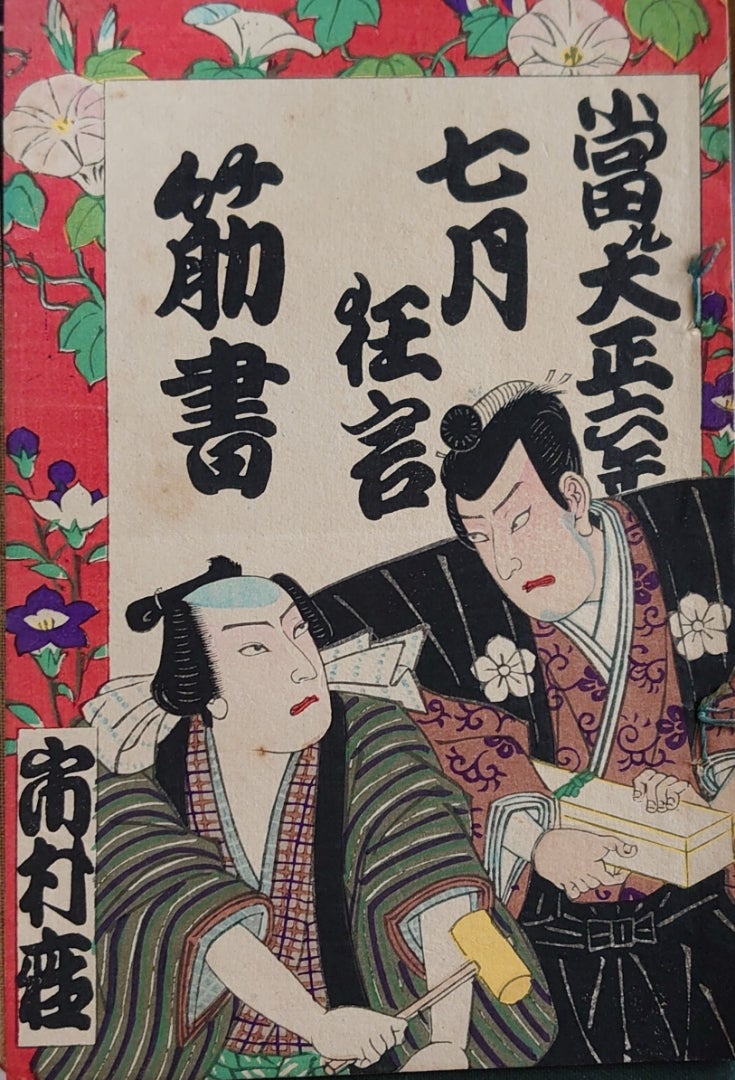

参考までに7月の歌舞伎座の筋書

健康そのものながら跡継ぎのいない八百蔵、跡継ぎには恵まれながらも健康に不安を覚え中年から役者になった息子の将来を憂いている段四郎、こんな正反対の悩みを抱えている2人の状況を聞きつけた川尻清譚が仲介人になった事、松尾自身が

「どうにかしてしかるべき俳優の名跡を相続して、その名前を汚さぬように、いっそうの勉強がしたい」(中車芸話)

という希望もあり、また八百蔵も彼の事については以前に新富座で行われた中村魁車の襲名披露公演に出演して聚楽物語を演じた際に立ち廻り中に履いてた草履が片方脱げてしまい困っていた所に松尾が機転を利かせて脱げた草履を演技中に渡した事から彼には見所があると思っていたのであっさり了承し八百蔵の名前養子となりました。

草履の一件が起きた新富座の筋書

因みに八百蔵が襲名した中車の名跡は今では香川照之の歌舞伎での名跡として世間にもすっかり定着しましたが、元は初代市川八百蔵が名乗った俳名であり、今回襲名した八百蔵が戦後に八代目中車を襲名した縁で澤瀉屋所縁(?)の名跡といつの間にかすり替わり香川が八百蔵を名乗る事なく襲名しました。

主な配役一覧

それはさておき、今回の襲名公演には座付き俳優に加えて6月の新富座で降板して行方を晦ましていた仁左衛門も前回紹介した新富座と掛け持ちで出演した他、雀右衛門も駆けつける等襲名披露公演に相応しい顔ぶれとなりました。

一番目の時今桔梗旗揚は以前に市村座でも紹介した馬盥の光秀の通称で有名な四代目鶴屋南北の書いた時代物の演目です。

吉右衛門が光秀を演じた市村座の筋書

中車の光秀と言えば太功記十段目があまりに有名ですが馬盥の光秀も得意役としていて度々演じています。

今回は武智光秀を中車、小田春長を羽左衛門、妻皐月を歌右衛門、森蘭丸を猿之助、森力丸を竹松、妹桔梗を亀蔵、園生局を源之助、安田作兵衛を段四郎がそれぞれ務めています。

そして、この演目と言えば市村座で大問題となった成田屋型と三河屋型のどちらの型で演じるかについてが気になりますが劇評によると中車はどちらでもない独自の型で演じたらしくてっきり成田屋型で演じると思ってた劇評には

「團十郎流の味に乏いながら、また別種の趣のないでもなく、自分の仕勝手に成功してゐるのは賢いといはねばならぬ。」

と自身の一本調子な台詞廻し等が九代目に及ばないと自覚した上で自身のニンを踏まえて敢えて師匠に合わせる事なく独自の型で演じた所は一定の評価を受けています。

その代わりと言っては難ですが團蔵が得意とした前半の饗応と九代目も得意とした馬盥は

「饗応の場で、二重の上に初め腰を掛けてゐるのは見た目が好くない。幕切は扇で顔を隠すやうにしながら少し俯向く具合は無事で好い。」

「馬盥の場の花道でのお約束の台詞は、神妙一点張りで味がない。『光秀近う』で、ハッと立って、胸を打つやうに衣紋を繕ふ科があって、足を割り手を低く重ねる處、振りの無い優とて今度の光秀中で一番悪い。」

といった感じで一本調子の演技が単調だとして容赦無いまでに批判されています。しかし、愛宕山の段になると持ち直し、

「愛宕山は無事な方。」

と短いながら評価し、総合的には

「この光秀は、無闇と分別臭くなく、無闇と凄くなく、時代で、品があって、輪郭が大きく、精細に欠くる難ではありながらも、猶立派で結構といふに躊躇せぬ。我が中車先生大いに改名栄えありと謂ふべしである。」

と安易に團十郎型、團蔵型に行かず欠点はありながらも立派な光秀だと高評価されています。

中車の武智光秀と猿之助の森蘭丸

そして勾当内侍に次いで出番が多い侍女桔梗を演じた福助は

「福助の桔梗は、柳の樹の下で笛を吹く風情が好い。」

とこちらは親の歌右衛門とは異なり、こちらは欠点も特に見当たらず評価されています。

そして勾当内侍に仕える瓜生兵庫之助を演じた羽左衛門は

「羽左衛門の瓜生は、例の筒鼓声を張上げず、シンミリと万事慎んでゐるのが好い。主君のことを話すのに『相果てまして御座りまする。』だの『最早敵はじとや思ひけん』だのといふは、何うした台詞の覚え違ひか、聞き辛い。」

と前幕の様な変に誇張した演技こそしなかったものの、岡本綺堂の間違いか、羽左衛門の言い間違いか台詞がおかしかったと指摘されています。

そして以前にも「彼に新作物は無理」と言われていた船頭与右衛門を演じた段四郎は

「段四郎の船頭は、案外軽く演ってゐるのは好いとして、捨台詞の多いは耳煩くて閉口。余計な事をいはなくては、穴が開くと思ってする事が、この種の狂言には甚だしく邪魔になる、少し子息さんに教わったら好かろう。」

とこの後自ら大谷竹次郎に直訴して訪欧旅行に出かける事だけあって新歌舞伎に対しても理解が深く「新式で好い」と褒められている猿之助と対照的に思いっきり古典じみて演じていて少しは息子に教わった方が良いとまで書かれる程、場違いな演技に終始して酷評されています。

この様に歌右衛門こそ折り紙付きの演技で唸らせたものの、周りの役者が福助と猿之助以外今一つだったのと一幕物という短さが仇になり、上手く物語の展開が出来ず見物も訳が解らないまま終わってしまったと思う人が多くあまり受けは良くなかったそうです。

と皮肉混じりながらも前幕の勾当内侍とは真反対の古風な歌舞伎演目であるのが気に入ったのか評価されています。

その上で襲名した3人について

「中車の不動明王、生の者で現れるが感心。」

「松尾の八百蔵の一萬丸、右團次の鯉つかみといふ俤もあり、九蔵の牛若といふ気味あれど、万事兄らしく柔かく演てゐて、形も悪くない。」

「小太夫の箱王丸は調子が好い。」

と全員好評でした。

見えにくいけど中車の不動明王、八百蔵の一萬丸、小太夫の箱王丸

また、御馳走で出てきた父段四郎と兄猿之助についても

「段四郎の鬼王、猿之助の團三郎、家内総出のお目出度、嘸かし、嘸かし。」

と息子の襲名とあってか普段より舌鋒鋭くなく、福助、千代之助についても

「福助千代之助の両童も御苦労、阿父の御名代と思って置く。」

と評価していて襲名に相応しい狂言だったと珍しく満点評価に近い評価でした。

今回は鶯塚金藤次秀国を仁左衛門、後室萩の方を歌右衛門、初花姫を福助、桂姫を雀右衛門、采女之助秦清を羽左衛門がそれぞれ務めています。この演目では寺子屋で言う松王丸のポジションに当たる金藤次が大きなウェイトを占める事になりますが今回が初役という仁左衛門はいつもの悪癖が出ないかと冷や冷やしたそうですが劇評では

「仁左衛門の金藤次、愁嘆に底を割る例の癖はあれど、扮装科とも大時代にて、姫の首を討ってドドドドと後へ下がる處など、歌舞伎座の大舞台から食(は)み出す程の立派さ。近頃の神経質な役者の時代物などを見てハアハアいってゐる連中は、後学の為に見て置くが好い。」

と無論いつもの独自解釈から来るオーバーさや燭台の色を変える等の変痴気は見受けられたものの、掛け持ちで出演していた新富座の佐倉義民伝同様、「仁左衛門の金藤次」として下手な技巧に走らない大時代な演じ方で圧倒したらしく、この手の古典演目では裏目に出る事が多かった仁左衛門ですが今回は大絶賛されています。

仁左衛門の鶯塚金藤次秀国

総体的に見れば主役以外総崩れに近いですが群を抜いて酷い演技をする役者が居なかった事もあり見物の受けはかなり良かったらしく中車の光秀同様に主役の出来の良さに救われた形になりました。

大切の明和振容姿助六は8月の歌舞伎座で紹介した名月八幡祭の作者である池田大伍が侠客春雨傘の後日談の体で書いた新作物です。

大口屋暁雨の孫養子宗三郎が松葉屋揚巻との恋模様を交えて起こす騒動を描いています。

名月八幡祭を初演した歌舞伎座の筋書

侠客春雨傘を上演した歌舞伎座の筋書

今回は大口屋宗三郎を羽左衛門、松葉屋揚巻を歌右衛門、暁翁を仁左衛門、上総屋藤兵衛を中車、太鼓持新兵衛を段四郎、新造白玉を福助、番頭善兵衛を猿之助、山口巴女房お粂を源之助がそれぞれ務めています。

八幡祭小望月賑をコンパクトに再構成した全作が大当たりしたのに気を良くしたのか今回は侠客春雨傘の後日談に挑んだ彼ですが今回はと言うと

「余りに江戸情緒を積重ねて、当時の空気劇に揘ち上げたのが、第一に主人公に扮する役者初め一同に解からなく、それを見当違ひに取扱ふに因って、第二には看客に興味なく、凝った物か甘口なのか、この處大いに混沌たる結果となったは、作者と看客に気の毒。役者は自分で気の毒がってゐるだらう。」

とどうにも江戸時代の情緒の再現に凝りすぎた結果、内容への理解が足りず何をやっているのか分からないと痛烈なまでに酷評されています。更に作品への理解不足は役者のやる気へと直結したらしく以前の出陣と同じく

「大勢出る役々の中でこれだと思ふは一つもなく、仁左衛門が唯一人凝ってゐると見えるばかり。それも凝り過ぎて、洒落本よりは黄表紙にありさうな通り者。」

「大体は主役の羽左衛門が投げてゐたので、舞台が緊張して来なかった」

と主役たる羽左衛門が完全に舞台を投げてしまっていたのが他の役者にまで伝播してしまったのが原因だそうです。羽左衛門と言えば前に小豆島の時も書きましたが意外と新作物は不得手であり、今回は彼の数少ない新作の当たり役である侠客春雨傘の続編という事で行けるかと思いきや完全に御所五郎蔵の劣化コピーになってしまった様で改めて新作物は役者との相性が出来に大きく左右するのが分かります。

舞台を投げた羽左衛門の大口屋宗三郎と歌右衛門の松葉屋揚巻