仁徳天皇(唱歌)

唱歌教科書. 教師用 巻4(明35年)

作詞作曲者:不詳

玉の宮居は 名のみにて

あれにぞあれし 大殿に

三歳の月日 凌ぎつつ

民のかまどを にぎはし給ふ

その大御めぐみ

雨降りしきる あしたにも

風ふきすさぶ 夕にも

大御身の上は 忘られて

民のうへのみ 思ほし給ふ

その大御心

民の竈(かまど)とは、仁徳天皇四年二月六日、仁徳天皇が民の竈から煙が上がっていないのを高殿からご覧になり、民の窮乏を察し年貢の徴収を三年間禁止させる詔、「百姓(おおみたから)の窮乏を察し群臣に下し給える詔」を渙発されたお話です。この高殿とは、仁徳天皇の宮殿、高津宮(たかつのみや)ともいわれ、その跡にあるのが高津宮(こうづぐう)神社です(秀吉により遷され元の場所ではない)。この難波には仁徳天皇縁の神社が多くあります。

高津宮に奉納されている絵

仁徳天皇は、年貢の徴収を禁止した他、倹約の為宮殿の屋根の葺き替えも禁じられました。

さてその後どうなったのでしょうか?

三年が過ぎた仁徳天皇七年四月一日、天皇は民の竈から煙が上がるのを見てお喜びになり、さらに三年、年貢の徴収は行われませんでした。そのお喜びの時に詠まれたとされる歌があります。

高き屋に 登りて見れば 煙立つ

民の竈は にぎはひにけり

仁徳天皇は、天皇は百姓(おおみたから)のためにあり、その百姓が富むという事は天皇も富んでいることだとお慶びになったのです。

合計六年が経った後、仁徳天皇はやっと年貢の徴収を許され、宮殿も新しくされました。民がこぞってあっという間に完成させてしまったといいます。年貢が納められなかったため、衣食住が充実した民が、食の貯えもなくなり衣も住もボロボロになってしまった天皇のためにと願ったのです。

これぞ大御心と大御宝の絆というものではないでしょうか。百姓と書いて「おおみたから」と読みます。百姓が差別用語などというのは、なにか勘違いをされているのではないかと思います。

上記の仁徳天皇の和歌ですが御製ではなく歌と記したのは、実際には平安時代に藤原時平が仁徳天皇になり切って詠んだといわれる歌だからです。これは朝廷で記紀の勉強会があり、その時に詠まれたといいます。つまり、仁徳天皇について学ばれていたことがわかる歌でもあるのです。

仁徳天皇は歴代の天皇が聖の帝として見本としてきた天皇ですから、朝廷でも仁徳天皇について学ばれてきたのでしょう。

そして、歴史をひもとけば、仁徳天皇に見習ってきたことがよくわかるのです。なぜかといえば、民が大変な時、減税や免税が何度も繰り返し行われてきた歴史があるからです。

現在の政治家、官僚達は、日本の国家運営を行うのであれば、そうした日本の歴史を学び参考にするべきではないでしょうか?東日本大震災の後、復興特別税が出来ましたが、苦しい時に課税されたというのは日本の歴史始まって以来の異例なことだったのではないかと思います。

仁徳天皇が民の竈の免税を解いたのは、仁徳天皇十年の十月といいます。本日は旧暦で10月1日ですから、今ぐらいの時期でしょうか。(改暦は何度もありましたので単純に旧暦で考えています。)税の再開がこの時期だというのは収穫の時期だということもあるでしょう。

現在もちょうど新嘗祭直前の時期です。収穫後のひと段落がついた頃に税の再開を決めたのですから、きっとこの年は豊作だったのではないでしょうか。そして収穫が終わった後の、農民の空いた時間に宮も造られたということなんだと思うのです。

仁徳天皇は、世界一の大きさの仁徳天皇陵でもわかるように、土木工事、公共事業を推し進めた天皇としても有名でしたが、今では教えられていません。民の竈と仁徳天皇、そして大土木事業は何度でも繰り返し語り継ぎたいお話です。

ところで昭和天皇は御幼少の時、民の竈ではなぜ民が貧窮したのかと先生に聞かれ、御学友の誰も答えられない中、お一人だけ御答えになったという逸話があります。

なぜ民の竈の民は

貧窮したのでしょう?

(昭和天皇の御答えは最後に↓)

さて、民の竈では仁徳天皇の当時どころか現在でも考えられない税の徴収を止めたその御聖断にばかり目が向いてしまいますが、このブログで機会ある度にこの話を繰り返すうちにその当時の民についても考えるようになって気づいたことがあります。

税の徴収がない間に貧窮していく帝、宮もボロボロになり蓄えも減少して自らの地所を耕すことになった仁徳天皇になり替わろうとする者が出現しなかった、ということです。6年間で民が栄えたのであればその間に自らの蓄えを増やし人を集め、天皇を襲撃しなり替わろうとすることだってできたかもしれない。あるいは実現はしなくても、そうしようとして戦乱の世の中に変えてしまったなんてことだって起きうることだったと思います、他の国であれば。

しかし、そのようなことは起きず、6年後の課税再開後、民は喜んでボロボロの宮をあっという間に修復してしまったと伝わります。

つまり、古来から日本の民は感謝を知る、民の民度が高かったということを物語る話でもあるのです。もちろん、中にはそうでない人もいたことでしょう。全員民度の高い人ばかりだったなんてことは、ありえないことでしょう。ただ、全体の平均でみれば、やはり民度は高かったのだろうと思います。民は仁徳天皇に感謝し、この後仁徳天皇が始めるかってない大土木工事も天皇を信頼して協力し、河内平野を大開拓していきます。そうしたことが初めて行われた当時、これは大冒険だったと思います。

つまり、民の竈の話とは、仁徳天皇とその民が大冒険を始める序章でしかないのです。民の竈により、天皇と民が一体となって、次の冒険に繰り出していく。現在の大阪の発展繁栄は、仁徳天皇の民の竈に始まる土地開発がもたらしたものです。

そしてその土地開発の始まりにおいて、民が天皇を信頼したその信頼の大元にある、民をおおみたからとした仁徳天皇、そしてその天皇を信頼した民がいたということを今に伝えるのが、民の竈であり、仁徳天皇陵なのです。

日本は天皇と民の君民共治の国ですが、それは古来から変わらない日本の伝統といえるのではないでしょうか。

皇室の伝統が現れているのが御製、和歌です↓

今月行われる新嘗祭では、天皇陛下は日本と日本の民のため、そしてその日本と繋がる世界のため五穀豊穣の感謝を捧げられます。陛下や皇室の為の祈りなど全くないといいます。ひとえに民のための祈り、つまり私達日本人と日本のために祈られるのです。

このような有難い国があるのは古今東西日本だけです。私は本当に日本人に生まれて良かったと感謝しています。

民の竈の物語は何度でも何度でも機会のある度に伝え続けていきたい物語であり、伝えられてきたのです。

さて、御幼少の頃の昭和天皇はなぜ民は貧窮したとお答えになられたのでしょう?

昭和天皇は、仁徳天皇の祖母と父の時代である神功皇后、応神天皇の時代に三韓征伐他戦が続いたからだとお答えになられました。昭和天皇は御幼少の頃から、戦が民を窮乏させることをよく知っていらっしゃるからこそ、戦争を回避されることを望まれていたことがよくわかるエピソードでもあります。竹田恒泰氏も以前語っていましたが、昭和天皇は終生仁徳天皇を見習っていらっしゃったといいます。しかし、その昭和天皇が食い止めることのできなかったほどの激動の時代が大東亜戦争への流れであり、玉音放送を流す直前にはクーデターまがいの事件が起きています。成功していたら今の日本はなかったでしょう。

これからの令和は、昭和天皇から仁徳天皇の「仁」と「徳」の字を戴いて命名された天皇陛下の御代です。命名された当時、大陸の書物からの引用の説明があったとしても、当時の人々がその名前から真っ先に思い浮かべたのは仁徳天皇でしょう。

戦後復興に300年かかるとおっしゃられた昭和天皇ですから、皇孫の時代を見据えた祈りの言霊が込められた命名だったのではないかと思います。つまり私達はこれから仁徳天皇の時代の民に倣い、よりいっそう天皇との紐帯をしっかりしていく時なんだと思います。

上記に挙げたブログのように、神は人の敬によりて威を増し人は神の徳によりて運を添ふ、という言葉がありますが、これはそのまま天皇は人の敬によりて威を増し、民は天皇の徳によりて運を添ふ、そのまま言い換えできます。君民供治の我が国は、紐帯をしっかりと維持していかなければならない国です。

伝統的な行事が続いた令和の御代替わりで、改めて我が国を知った、あるいは我が国について興味を持った人達がたくさんいるかと思います。歴史の古い我が国には、多くの歴史・伝統・文化がありますが、そうしたことがきちんと教えられていません。きちんと教えられていたとしても全部知ることなどかなわないでしょうが、それでも少しでも多くのことを我が国の人が知っておくことほど重要なことはないと思います。

その第一歩として、天皇陛下に深くつながる仁徳天皇から探求していくのは、現在の日本を知る上でも素晴らしい第一歩となるのではないかと思います。

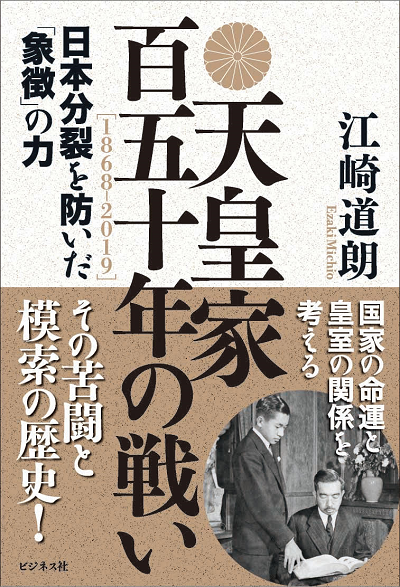

白村江の戦いの後と昭和、二つの大きな戦後復興について書かれた本。未来を見据える天皇の視線に驚かされます。

昨年は日本書紀編纂1300年の記念すべき年でした、その8年前には古事記編纂1300年でしたが、仁徳天皇の民のかまどは、記紀の両方に記載されています。

建国の時代、稲作を普及させていく古代日本、そして当時としては大冒険である大事業の土木工事を行っていく仁徳天皇の時代がわかりやすく書かれている本

明治以降の日本について、天皇と皇室を知ることでより日本がわかりやすくなる本です。

民のかまどとその後の大土木工事という大冒険がまとめられた動画

↓以前知って凄くびっくりしたのは、大阪城の場所こそが民の竈のその場所であった事。これ、もっと知られていいことだと思います。しかし、すぐそばの大阪歴史博物館(なんと難波宮跡の上に建てられている!)には仁徳天皇の事が全然出てこない。いくら博物館(発掘したものしか扱えない?)だからって、不自然過ぎ。

上記竹田学校の動画は「天皇の国史」を手元に置いて視聴するとよりわかりやすいです。「天皇の国史」において仁徳天皇関連ページは約5ページ割かれています。聖の帝として御歴代の天皇が仰がれてきた天皇ですから、当然重要な頁となるわけです。

仁徳天皇の教えのある国だから、二宮尊徳のような人物も登場したのではないか?

もうすぐ新嘗祭

署名の第一次は終了していますが、二次募集もあるかと思うのでそれまでリンク貼ります↓

あらみたま 🇯🇵 君が代ー我らはひとつ We are One & We will win@aramitama9

@cyndilauper 追悼映像には感激しました。ブロードウエイ版映画も良かった。が、私はやはり三浦春馬版の日本版全体を観たい。ただそれだけ。 I want to see full of the Kinky Boots Jap… https://t.co/VTjYrvU8S3

2021年11月05日 07:08

🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎