皆さん、こんにちは。積立王を目指す父です。

今回は、2022年の一年間で、不労所得をどれだけ頂いたかというお話です。

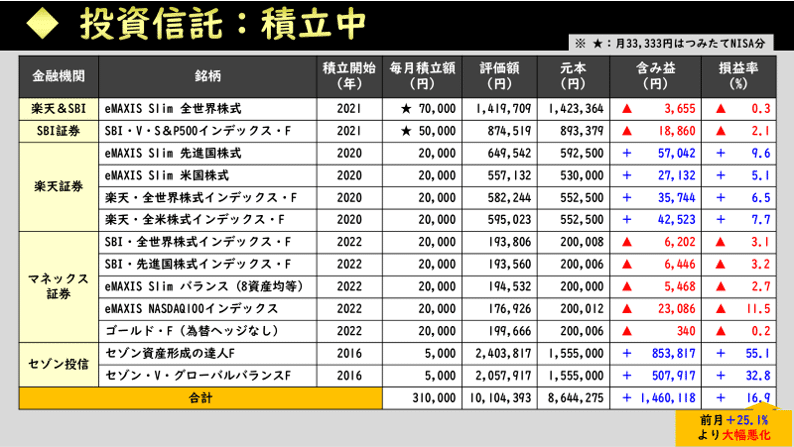

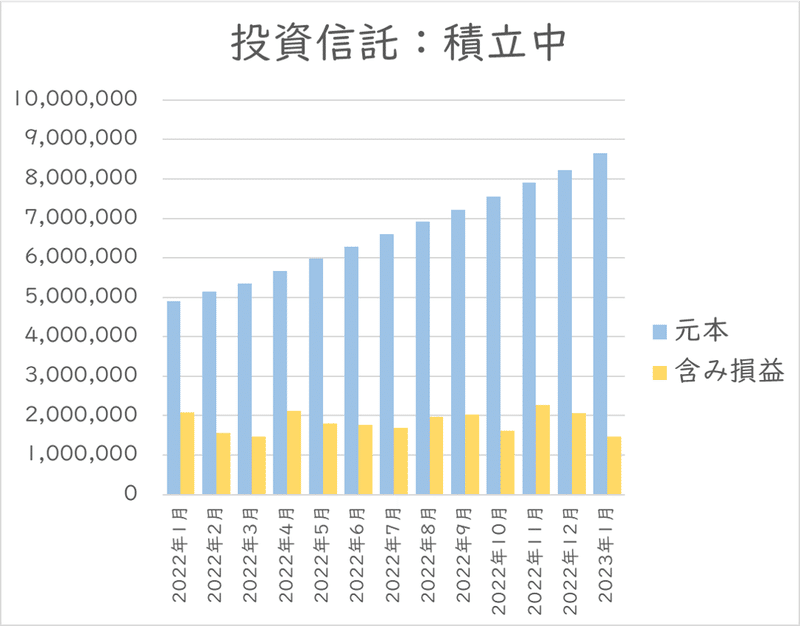

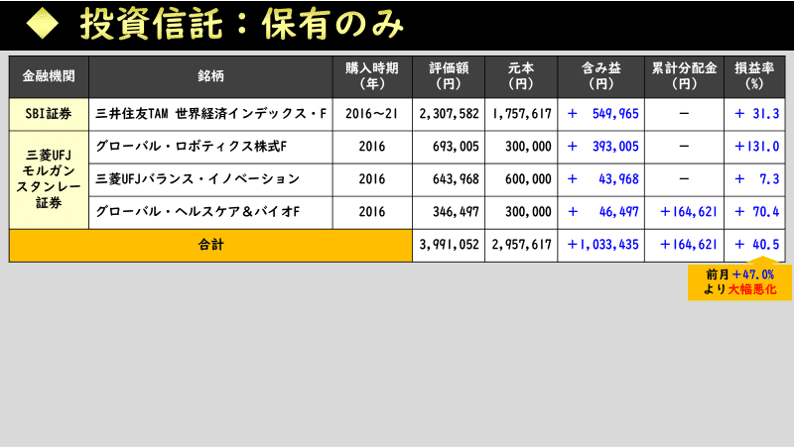

我が家では投資信託や米国ETFをメインに、様々な投資先に手を出しているのですが、夫婦の資産、もしくは個別の資産として保有している米国ETFや個別株からは分配金・配当金を頂いております。

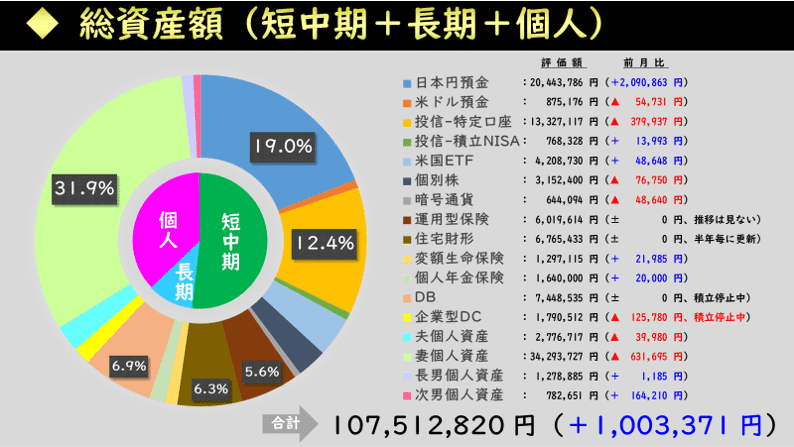

1月1日時点のアセットアロケーションと配当金・分配金の発生源

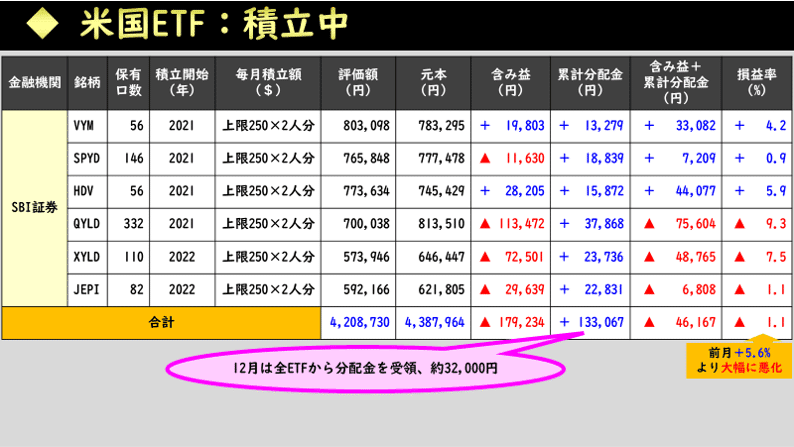

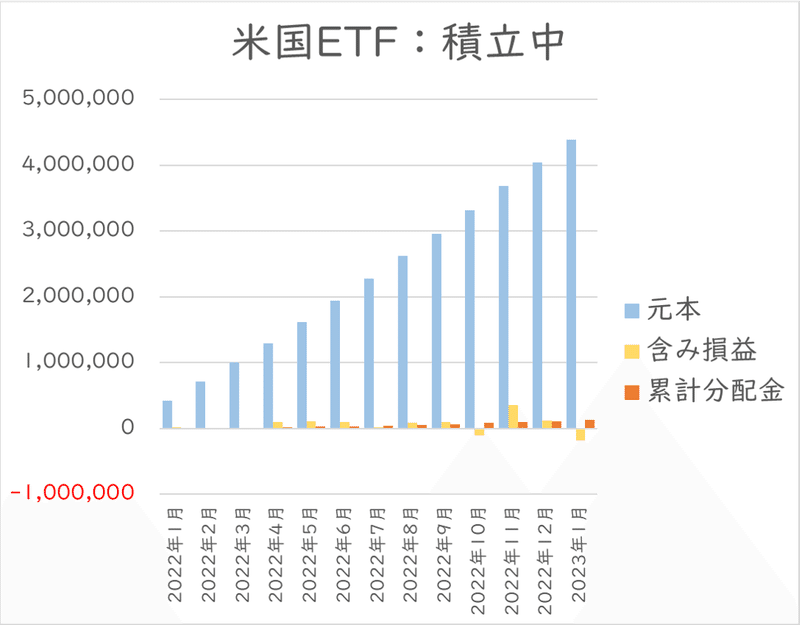

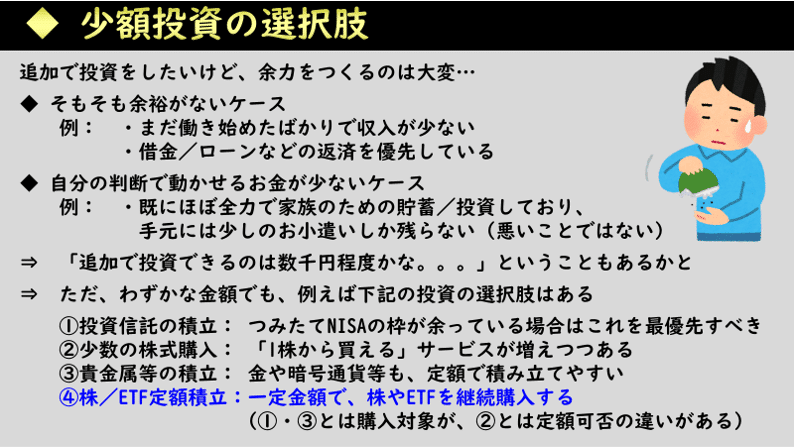

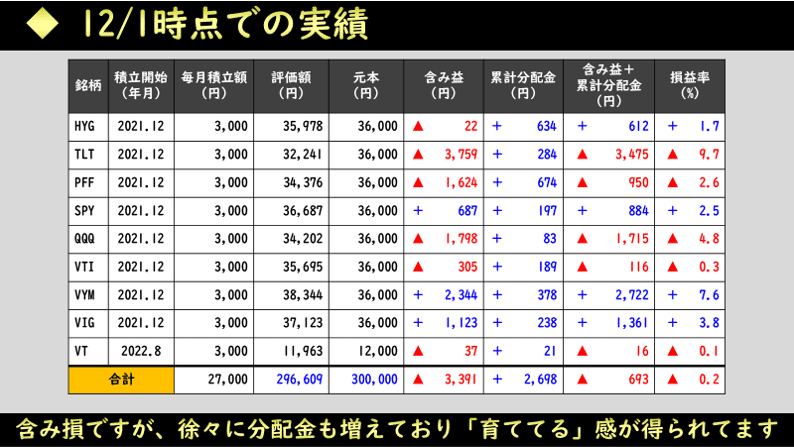

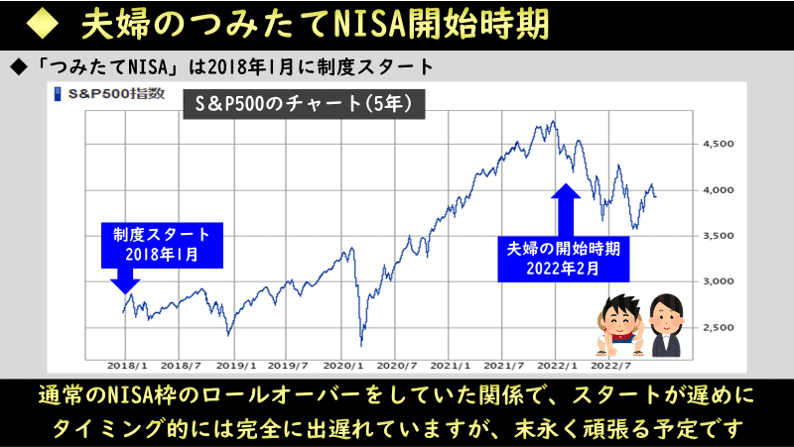

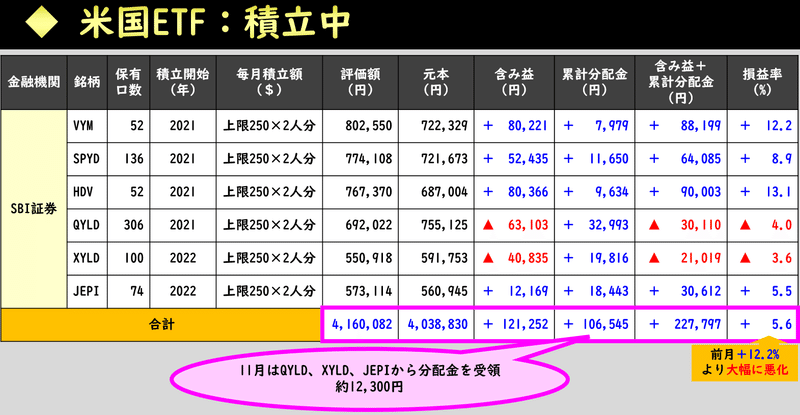

米国ETFについては、夫婦の共有資産として、ここ1年間くらい、積立による買い付けを行っているのですが、2022年は合計で、129,102円を頂くことができました。積立をしていますので、徐々に保有口数が増えて、少しずつ分配金が増えていくのが嬉しいですね。もちろん、多くの金額を一気に投資して、増やした分配金を長い期間頂く戦法もあると思いますが、一括投資後の暴落は精神的にキツいので、今のところは積立投資を主軸とした投資を続けています。

夫婦所有:米国ETFの分配金

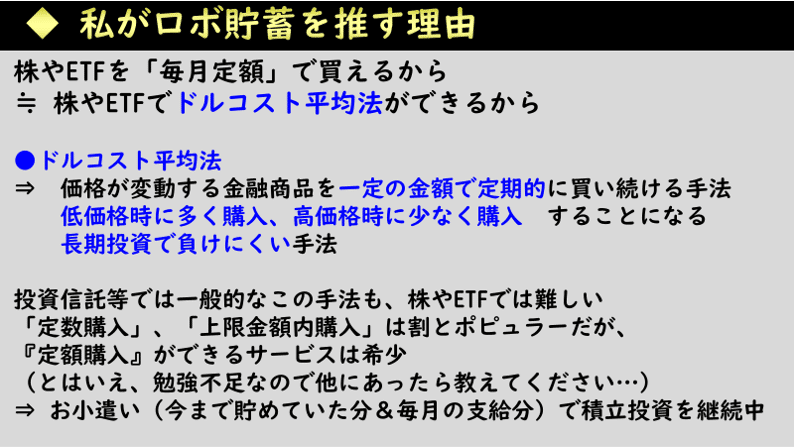

続きまして、個人保有の米国ETFです。こちらは妻と私が、各々のペースで自由に購入しているETF達になります。特に私の方は、PayPay証券のロボ貯蓄であちこちに少額ずつ手を出しているのですが、妻が33,981円、私は4,807円を、一年間で頂くことができました。基本的には、お小遣いなどの限られたお金を積立に回しておりますので、貰える分配金もそこまで多くはないですが、それでも少しずつ金額は増えており、今後も楽しみですね。

個人保有:米国ETFの分配金

続きまして、個別株です。こちらは優待目当てで保有しているものばかりで、配当金はそこまで期待していないのですが、それでも夫婦保有のものの合計が42,900円、妻個人のものの合計が72,525円でした。妻が保有している、ソフトバンク株からの配当金が眩しいですね。

個別株の配当金

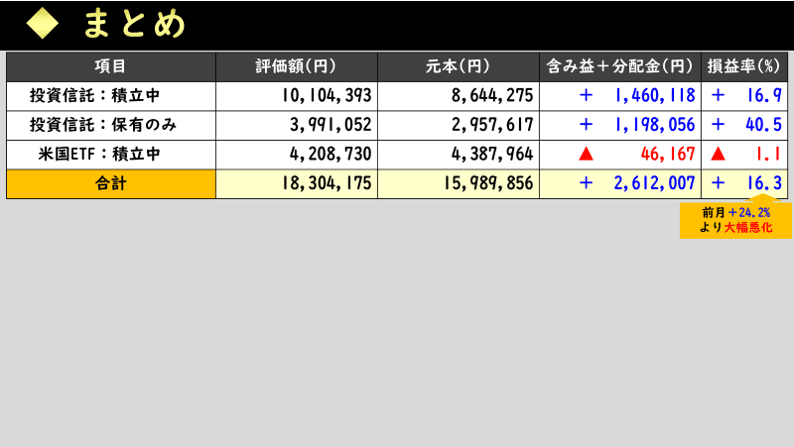

以上、全ての分配金・配当金を合わせると、2022年の一年間で、283,307円を頂くことができました。まだまだ、生活費を賄ったりするレベルには程遠いですが、特に米国ETFについては、これからも時間をかけて元本を育てて、将来の住宅ローンの支払いや、(おそらく物足りない)年金の足しになることを期待しています。

2022年の分配金・配当金まとめ

詳細はYouTubeでも解説していますので、こちらもご覧いただけますと嬉しいです。