【ご注意】

★情報はどんどん発信していきます。ご覧いただき、アレンジも良し、パクリもOKです。

ただし記事から得た情報の利用公開については出典・引用をあきらかに、管理人の指示に従ってください。

「Probe-T」 (マイクロトランス式の完成)

ProbeⅡの登場(2021年2月)からちょうど2年目、「Probe-T 」が完成しました。

時間はかかりましたがこの「マイクロトランス採用・ファンタム式MEMSマイク」は自作マイクの方向性にきっと影響を及ぼす力となるでしょう。

ファンタム式MEMSマイク「Probe-T 」

トランス式の「Probe-T 」はProbeⅡシリーズとして音質の同一性を追求、確認しながら山を登るように実験を進めました。約1ヶ月、たどりつきました。

もはや「ProbeⅡ 」との音質差を発見するのは不可能でしょう。

出力インピーダンスも142Ω(実測)で仕上がりました。

「ProbeⅡ」の長距離版としてトランスレスの「ProbeⅡLz」だけでなくトランス式「Probe-T 」の存在は貴重なライナップとなるでしょう。

また耐ノイズ性(EMC=電磁環境両立性)は C-451B、C-480と同等、DPA 4006Aを上回った。

なぜいまトランス式か

今回の開発の目的、それは記事 2301 :あたらしい年に(2023年を迎えて) の目標を具体的に進めた一例です。

たとえば、吊り環境のDPA 4006Aでノイズっぽさが解決できない「限界環境」では、旧型(トランス式)の「4006」に交換するとあっさりとOKになる。

このため、「音が良い」とされるトランスレス(半導体出力式)よりも結果的に「音が良い」録音ができます。

このことはホール録音や放送の局外収音ではまさにトランスは命綱となっています。

◎NHKだけではない、最大手民放ラジオの技術者、某氏に言わせれば「トランスは神様、どんなに重くともこれナシに放送は成り立ちません」と言い切っている。

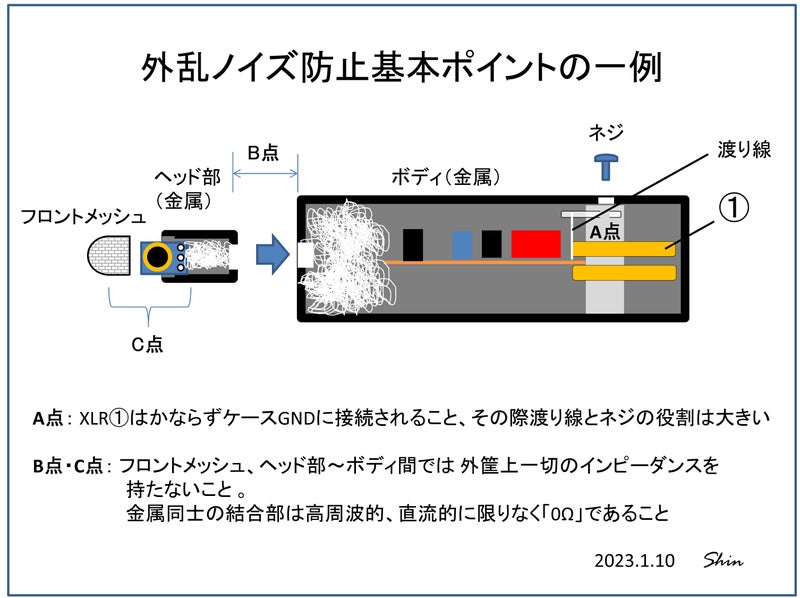

EMC上有利であることが広く知られているトランスのアイソレーション、この優れた特性・利点を生かすには一定のルールがあります。

と言っているうち、「早い!」、あのYOUTUBEのアサギさん![]() からマイクロトランス使用MEMSマイク使用動画がさっそく上がっています。

からマイクロトランス使用MEMSマイク使用動画がさっそく上がっています。

リンクからProbeⅡとの比較音が聴けます(アサギさん了解済み)

マイクロホンのEMC問題

「EMC」と「ECM」を間違わないでください。

EMCは(電磁環境両立性)、ECMは(エレクトレットコンデンサマイク)の略称です。

似ていますがまったく違うことを意味します。

EMC、これは業界でも比較的新しい課題として着目され、自主的に目標設定し現在進行形で対応が進められている状況です。

もちろんEMC観点の処置は何もやっていない最近の製品もあまた存在することはいうまでもありません。

当サイト記事「2302」「2229」参照

2302 :マイクロホンの隠れた罠、EMC(電磁環境両立性#1)

2229 :2つの金属、導電性テープによる電気的一体化を考察 「マイクロホンのEMC(電磁環境両立性)に関連して」

日本 音 響 学 会誌 64 巻 11 号よりhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/64/11/64_KJ00005069439/_pdf

月刊EMC (科学情報出版)より

このような現在の背景から音響視点、それを保証するEMCとの両面からの答えです。

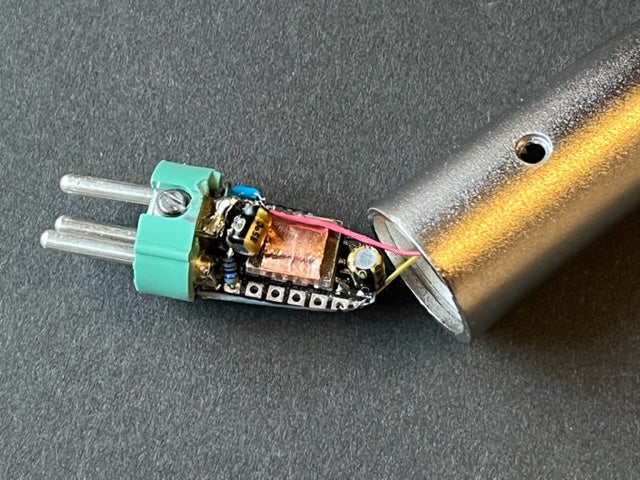

ProbeⅡ同一筐体に容易に入る超小型高品質のトランス(SMD ED8)と出会えたことは大きな力となりました。

トランスのコアの外側を巻線に沿って銅テープにより覆い、半田付によって閉じた「ショートリング」を追加して電磁シールドを施した(トランス側面、半田を流し銅箔テープを短絡、GNDに落としています。

ショートリングは通常、磁気回路からの漏洩磁束(リーケージフラックス)防止が目的ですが、ここではその可逆作用、外部電磁界からトランスへの遮蔽として働きます。(回路図参照)

使用銅箔テープはエンボス加工のない安価なモノの方がその効果は高いはずです。

ただしEMCは複合技術、こうした手当も改善の一要素でしかありません。

基板上の様子:あっけないほどシンプルな構成です。

ボディ~パイプ間のEMC構造=電気的(RF的)一体化

この接合構造こそがキモとなります。

完成マイクのその中身

Probe-T 回路図

トランスメーカーのデーターシート上、同相指示マークは誤りです。

(音響チューニング)

VDDラインのデカップリングコンデンサを2.2μFから10μFへ、ムラタ積層セラコン50V0.1μFをパラに使用、結果ProbeⅡとの音の相違はまったく感じられません。

超小型低頭の「Nichicon MW 16V10μF」と「ムラタ積層セラコン」は収納上および音作りの中で聴感によって決めたものです、別物では激変するだけでなく、筐体に入らなくなります。

完成に向けた最終の音決めにはこういう微調整を伴いますが、最終的には「人の耳」と収納設計が決めます。

その調整にはこれまでも定評いただいている通り、筆者の音決めのリファレンスである「マイボイスリアルタイムモニター」を用いています。

これは一切の「楽音」を用いない方法、しかし調整された結果は、最も楽音をしなやかに表現してくれるマイクとなる逆説的マイク設計法です。

「Probe-T」のEMCテスト

マイクロホンのEMC(電磁環境両立性)の重要性については記事:2302にて説明している通りです。

2020年 IEC61000-4-39が制定され、より新しい電磁環境に沿った試験法が国際的に定められました。しかし周波数を分割して自作者がこれを厳密に行なうことは事実上不可能です。

IEC61000-4による指定評価法の一例

※ここでは机上でできる有効な方法でこれを代替します。

![]() ESD放電に近い方法。「スタンガン」同等、テスラコイルによる40~50KV「火花放電」を一定の周期で繰り返す装置を使用し、周囲に強い電磁界を発生されるシミュレーションをおこないました。

ESD放電に近い方法。「スタンガン」同等、テスラコイルによる40~50KV「火花放電」を一定の周期で繰り返す装置を使用し、周囲に強い電磁界を発生されるシミュレーションをおこないました。

これはマルコーニの「火花式送信機」と同一原理、現在国内ではアンテナを用いることは許されない広帯域電波発生器です。

評価マイクと放電点との距離を一定にし「評価マイク」と「比較マイク」とを生かして録音、周囲360度で放電させたとき録音音声に混入する「電気的放電雑音」=(クリック音)発生の程度を比較評価する。

EMC評価の「ESD」との違いは人間(HUMAN)のシミュレート(模擬)ができていないことですが「発生電磁界」に置き換えて実態に則したい。

これはごくごく最近までマイクメーカーにて自主的におこなわれていた「聴取評価法」に準じます。

筆者は電圧40~50KV(40,000~50,000V)の火花放電により発生する「電磁界」の至近照射を用いました。

テスラコイルによる40~50KVの高電圧火花放電。

「Probe-T 」へのEMI(クリック音の発生程度)テスト試験。

![]() 近傍電磁界における「ノイズ耐力」テスト

近傍電磁界における「ノイズ耐力」テスト![]()

・この試験によるProbeTのノイズ耐力はDPA 4006Aをはるかに超え、AKG C-480、C-451B同等で有ることを確認した。

・ProbeⅡ、ProbeⅡLz、ProbeⅡinf、ProbeⅡinf-LzはいずれもDPA 4006A同等でした。

スパーク(火花放電)エネルギーのスペクトラム

ここでは32kHzに大きなピークを持ち、2MHz付近、23MHz、27MHzおよび48MHz付近に次のピーク、そしてその間にも高調波をふんだんに撒き散らしているのが確認できると思います。

これを感じにくくすることです。

これに近いノイズはホール空間では場所次第、ホール録音では一切の電気的ノイズは許されない、電波は距離の二乗に反比例するのでノイズの発生源から距離が離れると急激に影響は薄くなる。

それでも漏れて侵入するノイズ耐力を引き上げる事こそがアナログ対象のEMC、しかしそれは「やらなすぎ」だけでなく「やりすぎ」もまた適しません、それがEMCのキモです。

本来であれば別方式で数値表現するが、それに代わる方法として代表的マイクとの電気的クリック音発生の程度レベルの比較で評価した。

ここまでくるとマイクロホンのテストとはとても思えませんが、有名メーカーではこうした地味な裏付けをもって品質管理されており、これこそが安心して使用できる保証となっています。

かくしてトランス式の「Probe-T 」はこのような裏付けをもって完成しました。

なぜそこまでやるのか

必要だからです。

単にマイク実験であればこれほど迄につらく面倒くさいことは必要ないでしょう。

しかし「実用マイクロホン」で求められるハードルは一気に跳ね上がり、「自作」という甘えは通用しません。

完成したマイクをさらに追い立てるような、地獄の仕打ちに見えるかもしれませんがこの難題に勝つには「原理原則」こそがカギです。

これが制御できなければ「MEMSマイク実用化プロジェクト」は架空のモノとなる、そんなひっ迫感をもって臨みました。

つまり専業メーカーを上回る覚悟が必要です。

それができない、分からないならばやはり「素人マイク実験」の域を出ることはありません。

以上

※「Probe-Tmems」はご注文により領布いたします。

★ 本記事の無断ネット盗用は犯罪です。

![]() おしらせ

おしらせ

MEMSマイク使用、話題のProbeⅡ Probe-T L-730mems およびFetⅡmems およびそのLzタイプなど、読者のみなさまからのご注文により優秀機種の手づくり製作を承っておりますのでお問い合わせください

fetⅡ、fetⅡi、fet3、LZⅡb は今や貴重品、秋月のパナソニック WM-61Aとオリジナル・パーツで製作を承ります

モノ作り日本もっと元気出せ!

【おことわり】

★ここで公開している回路・写真・説明文などは音響家の方、アマチュアの方でハンドメイドまたは試験評価なさる場合の参考として考えております。

★製作物・加工物の性能・機能・安全性などはあくまでも製作される方の責任に帰し、当方(Shin)ではその一切を負いかねます。

★第三者に対する販売等の営利目的としてこのサイトの記事を窃用する事は堅くお断り致します。

★情報はどんどん発信していきます。ご覧いただき、アレンジも良し、パクリもOKです、ただしその場合、記事から得た情報の利用公開については出典・引用をあきらかに、管理人の指示に従ってください。

Shinさん独特のこだわりと非常識をもって音響の世界を刺激してまいります。

ご意見やご質問はこちらから宜しくお願いいたします