古代中国の殷王朝の甲骨文字が漢字のルーツであるとされている。この甲骨文字は表意文字であるが、その中に例えば下の表にあるような日本の神代文字の阿比留草文字に対応する文字群がある。

殷人は日本列島に居住した縄文人と同族(Y-DNAハプログループD1b(旧分類D2)であり、当時の日本語を喋っていたと考えられる。日本語を喋っていた殷の学者達が東アジアの共通言語として漢字と漢文の文法を作る時、例えば漢字の読みはどうしたのであろうか?

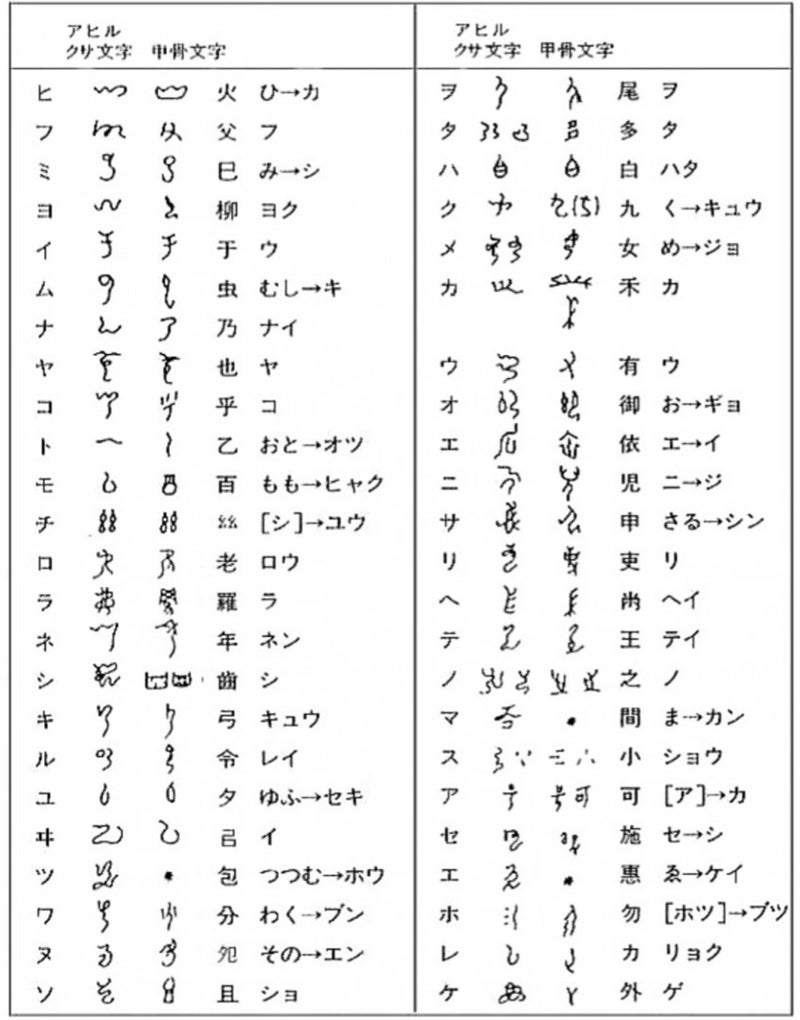

日本の伊勢神宮に伝わる阿比留草文字はアイウエオの五十音からなり、文字とその読みが分かっている。その阿比留草文字に対応する甲骨文字と、その漢字が下の表の様になっている。この表を見ると、漢字の訓読みが阿比留草文字の発音になっているものと、漢字の音読みが阿比留草文字の発音になっているものがある。

すなわち、殷の甲骨文字に既に訓読みと音読みがあったことを示唆している。つまり、殷の学者達が漢字と漢文を作った段階で漢字に二つの読みを用意し、それぞれ、訓読みは自分達用、音読みは異民族との文通用に彼らの発音を採用したと考えられる。

例えば、殷王朝の存在した当時、南部の長江下流域に稲作農民の地域(かつての夏王朝、後の呉の国、Y-DNAハプログループO2、参考)が存在しており、彼らの言葉を表現する為に漢字の発音として音読みを用意したと考えられる。そう考えると、最も古い音読みの音を呉音と言うが、まさに呉の国の民と文通する為のものであった。

後に漢字の音読みとして漢音が出てくるが、これこそ漢民族(Y-DNAハプログループO3、参考)と文通する為の発音と考えられ、遣隋使や遣唐使が持ち帰った文物を記述した漢字の発音であったと考えられる。ならば、唐音とは唐を支配していた鮮卑族や唐以降の民族との文通用であったのであろう。

現代日本人が訓読みと音読みを苦もなく使い分け、漢字仮名交じり文を日常生活に使い、漢文さえも高等学校で習うのは、殷王朝の甲骨文字の時代からの3600年の伝統と思われる。

阿比留草文字と甲骨文字の対応(漢字の起源、参考)

漢字 阿比留草 訓読 音読

文字発音

火 ヒ ひ カ

父 フ ちち フ

巳 ミ み シ

抑 ヨ おさえる ヨク

于 イ ああ、ゆく、いく ウ、ク

虫 ム むし チュウ

百 モ もも ヒャク

老 ロ おいる ロウ

歯 シ は シ

夕 ユ ゆう セキ

分 ワ わける ブン

雑談

wikiによる説明では:

音読みには呉音・漢音・唐音(宋音・唐宋音)・慣用音などがあり、それぞれが同じ漢字をちがったように発音する。たとえば、「明」という漢字を呉音では「ミョウ」と、漢音では「メイ」と、唐音では「ミン」と読む。

呉音は漢音導入以前に日本に定着していた発音で、通説によると呉音は中国南方から直接あるいは朝鮮半島(百済)経由で伝えられたといわれるが、それを証明できるような証拠はない。

唐音は鎌倉時代以降、禅宗の留学僧や貿易商人らによって伝えられたものである。

と、されている。

ここでの説明では発音を時代の変化として捉えているが、文通する相手民族の変化と捉えるべきであった。

参考

① 漢字の起源、、、殷の甲骨文字が漢字のルーツ(参考)、、、神代文字の阿比留草文字と共通した文字がある。

② 漢文は東アジアのエスペラント語であった(参考)、、、、文法は単純で時制は無く、現代中国語の屈折語(SVO形式)によく似ているが、助字と言う日本語の助詞に相当する字を挿入する場合が多々ある。

注:

助字とは、漢文の白文の中における、断定・詠嘆・疑問などを表す「也」「矣」「乎」や、前置詞の「於」「与」、疑問詞の「何」「誰」などのことで、訓読上読む場合と読まない場合があります。

漢文の中の「助詞 助動詞」とのことですが、恐らく漢文を和文に訓読してできる書き下し文の中での「助詞 助動詞」の事ではないでしょうか?だとすれば、それは古文で習う「助詞・助動詞」と同じです。書き下してしまえば漢文は古文です。(教えて!Gooより)

③ 漢字は漢民族が作ったものでは無く、元々は殷が作った甲骨文字がルーツであり、漢字は真名、漢文は真名文と呼ばれていた(参考)

④ 古代中国語を近代言語学で分析すると、現代の漢字の訓読みも古代中国語からの借用であった(参考)

⑤ 日本語の起源、、、日本語はかつては東アジアで広く話されていた