お疲れ様です。 学童保育生活向上研究所SAT所長のさとさんです。

入学シーズンを前にこういう記事は出てくるねー。

確かに…なんだけど、保育園に行ってれば、ずいぶんできるようにはなっているかな。

できなくても、全然大丈夫。

さとさんから、お子さんが入学してGW明けくらいまでやってほしいことがあります。

たった一つです。

子どもの話を聞く

入学して小1の子たちは、目まぐるしく変わる環境についていくのがやっとなんです。

ましてや、児童クラブ・学童保育に入るなら、さらに倍ストレスがかかっていると思っていいくらい。

だから、親の立場になると心配になりますよね。

ついていけてるかな

友達出来てるかな

先生の話をきいてるかな

椅子にすわってられるかな

ケンカしてないかな

ちゃんと学校まで歩けたかな

給食食べられたかな

勉強はついていけてるかしら

などなど、心配しかないよね。

さとさんも、長男が小1の時は心配なことたくさんありました。

そのうちの一つが、給食。

つい、聞き出してしまっていた。

「今日、食べれた?」

って。

学校であったことを聞き出すのではなくて、子どもの話を聞いてほしい。

ほんとに、ほんとに思います。

子どもは本当に必死でね。

ランドセル重いし、歩かなきゃいけないし、授業中は座ってないといけないし、周り見渡したらほとんど知らなかったりするわけだし。

どの子も程度の違いはあれ、パニック状態。

そんなお子さんにね、学校の様子を聞き出し、周りについていけるように頑張れを伝えるのではなくて、子どもの話を聞いてほしいんです。

はっきり言って小2になるころには、ほとんどのことがクリアできるようになってるから。

だから、ちょっと時間はかかるけど、子どもの話をじっくりどっしり聞いてあげてほしいんです。

子どもの弱音を受け止めてほしいんです。

子 「おもかったー」

親 「重かったんだね。」

子 「あしがつかれた…」

親 「疲れたんだね。頑張ったんだね。」

子 「たべれなかった…」

親 「そうかー、食べられなかったんだね。」

子 「〇〇くんに、××された…」

親 「悔しかったんだね。」

※場合によっては、子どものコミュニケーションに関わることは、先生にも報告するとベターなこともあります。

子 「すわってるのが、たいくつでいやだー」

親 「退屈だったんだね。」

児童クラブで毎年、新1年生と過ごすと、本当にみんな頑張っていてね。それでも、できないことが山ほどあって、何とかしようと頑張っている。

そうかー、大変だったね

って、子どもの話を聞くことが多くなります。そうやって話を聞くと、いろんなことを話してくれる。

できなかったこともたくさん。だけど、「これはできたよー」ってことも話してくれます。

そのすべてを「そうかー、頑張ったんだね。」と聞いて回る感覚。

GWあけ位まで

親だとつい早く学校と学童保育・児童クラブの生活に慣れてほしいと思うよね。

だけど、どのお子さんもほとんど2年生になる前にはクリアできます。

子どもって、順応性の高いいきものだから(笑)

そこにたどり着くまで…そうだなーGWあけ位までは、子どもの話を聞いて「安心感」をお子さんに与えてほしい。

頑張れ

こうやったらいいよ

そんなのだからダメなんだよ

なんて言葉をかけちゃうと、子どもは辛くなるだけ。

足掛け20年ほど新1年生を見ているけど、ほぼどの子どもも心配していたことは、心配事じゃなくなります。

子どもが必死で頑張ってメンタル的にもギリギリな時期が、GWごろ。

楽しそうに学校や児童クラブを過ごしている子どもでも、やっぱり張り詰めた状態で過ごしていることが多い。

スキンシップも多めがいいよね。

「子どもの話を聞く」以外にも「承認」をしてあげると、本当にいい時期です。

難しい言葉になってるけど、簡単に言うと「日常の生活」をするだけでいいです。

お子さんの心が満たされること。

子どもの名前を呼ぶ

抱きしめる

手をつなぐ

あいさつをする

一緒に笑う

ご飯を一緒に食べる

お風呂で話をする

寝る前に話す

頭をなでる

などなど

ごくごく当たり前な日常を、それまでより意識してやるといいですよ。

安心感がより大切な時期

1年生の4月5月は本当に大変な時期で、親も大変ですよね。

そんな時に、お子さんのためにと思って、学校の様子を根掘り葉掘り聞きだしてアドバイスするみたいに励ますのは、子どもにとっても親にとっても負担になります。

は、特別変わったことをすることではありません。

大変な気持ちを分かってくれるのが、親だったら子どもはこれ以上の安心感はないもんね。

そして、日常の生活で心を満たしてあげられたら、子どもは学校や児童クラブの生活に向かうエネルギーも満たされます。

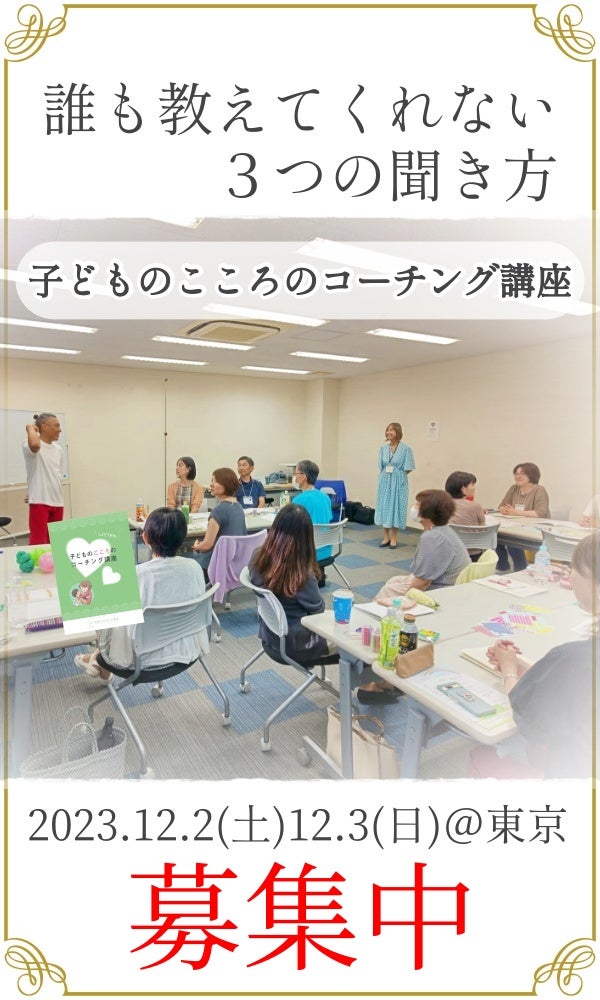

子どもの話を聞くは、子育てコーチング協会でいう「3つのきく」の一つ。

子どもの話を聞くって、本当にすごいパワーを子どもに渡すことができます。

一緒に「3つのきく」試してみませんか?

4月に入ったら、募集開始しますよ。

こちらも、一緒に募集します。

【登録無料のメルマガ】

【お役立ちまとめ記事】