お疲れ様です。子育てコーチング協会インストラクターのさとさんです。

児童クラブで働いて毎年感じるのは4月の2年生の成長。

たった1年間の違いなのに、行動が小学生らしくなるんですよね。

裏を返せば、その子にいろんな大人が子どもの成長を促してきた証拠。

でも、その成長を感じにくいのが「親」なんだなと思う。

目の前で違いが分かる

児童クラブでは少なくとも20人、多ければ60・70人と子どもがいます。

一緒に生活をする場所なので、様々な子どもを見ることができる。

・一人一人の違い

・学年の違い

・その年の子どもの傾向

など目の前で違いが分かる。

だから、成長を感じやすいんですよね。

逆もあって、ダメな部分をより探しやすいというデメリットもある。ここだけを取り上げる支援員も多くて困りますが…。

異学年の集団を相手にする児童クラブ支援員だからこそ目にすることのできる成長も多いんです。

一方、親の場合です。

これは、私自身にも当てはまることなんだけどね。

目の前にいる子どもは兄弟でも多くて4人くらい。

それも家族なわけで、親のどちらかの性格を受け継いでいる場合がほとんどでしょ?

似たような価値観や自己主張をする集団になっている。

だから、違いが分かりにくくなる。

品種の違うリンゴをたくさん見ている市場の人は、リンゴの目利きができるけど、リンゴを比較してみたことのない人には目利きが難しいのと似てるかも。

わが子だけを見ていると、こうなりやすい。

目に見えない架空の「理想の子ども」を親が作ってしまって、わが子と比べてしまう。

そうなんだよな…だから、子育てって大変で辛くなるんだな。

そう考えると、子どもの成長を保護者に伝えることは、親の子育てを支援することにつながるんだとあらためて肝に銘じています。

理想の子どもとは

ついつい出てきてしまう理想の子ども。

それを作っているのは、断片的に拾ってきた周りの子どもの優れて見える部分。

さらに隠れているのは、自分自身の子ども時代も強く影響している。

自分自身の見たくない部分を子どもに見てしまうと、理想の子どもが出てきやすくなる。

すると、子どもを理想に近づけるために、できていない存在として無意識に捉えてしまう。

理想って、果てしない存在だから…

いつまでたっても、届かない存在だもんね。

だから、いつまでたっても「できない存在」に子どもがなってしまう。

成長の土台

子どもが成長するために必要な土台があります。

それが自己肯定感。

イチローさんが批判している自己肯定感ではなく(これは自己評価)、ここでいう自己肯定感はこのことです。

・私は愛されている

・私は私でいい

・私には居場所がある

これを育むのが、子どもの話をそのままの重みで受け止める共感的な話の聞き方。

そのままを受け止めてもらうと、子どもの心に安心感が生まれる。

その安心感が本当に大切。

安心感を持てるから、子どもは受け止めてもらった後、自分で自分の行動を決めていくことができる。

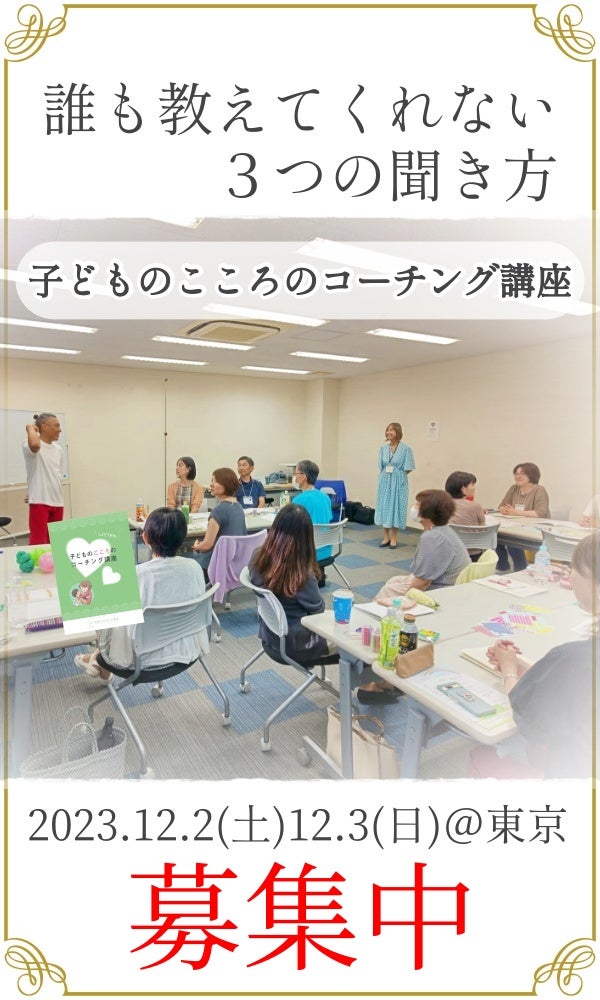

募集中の講座

「3つのきく」は、子どもの成長を促す驚くべきパワーを持っています。それなのに、子育ての苦しみから少しずつ解放されていく感覚が持てるのがすごいところ。

一緒に学びませんか?

4つのタイプ別を学ぶ講座も同時に募集です。

早速、お申込みいただいていますよ。

【登録無料のメルマガ】

【お役立ちまとめ記事】

反応が薄く、話が伝わっているのかわからない

反応が薄く、話が伝わっているのかわからない