いよいよ算数検定本番直前になりました

①、②、③からの続き、、、

なんとか、出題範囲の一通りは学習してきました

(範囲をすべて網羅はしていません、、、

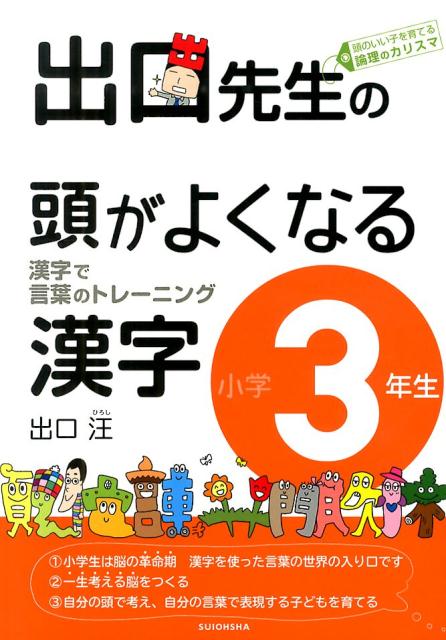

メインはこちらを使用

この問題集はだいたい1か月半ほど取り組んできました

いずれ感想をまた別に書きますが、今回は準備期間をちょっと長めにしたのですが、今ではこれ反省点かなと思ってます、、、

結構な時間を検定に費やしてしまった、という点を反省してます

「せっかく受けるんだから、どうしても受からせたい」という余計なお世話がそうさせてしまいました![]()

そしてもっと言うとたとえ検定に合格したとしても、それで小5レベルの算数が子どもにとって完全に自分のものになった、ということはないわけで

そもそもある程度の時間をあけるとおそらく忘却の彼方へ![]()

基礎力は身についても、自分のものにしないともったいないです。

ただ現時点においては、過去問やこの問題集と同じスタイル、同じ雰囲気の問題であれば、それなりの戦いになるレベルにはなったかな、基礎学力は身についたかなと思います(逆に言うと、過去問から大きく逸脱した問題だとお手上げ![]()

↑直近の出来栄え

本番でも苦手な問題がなければ、これくらいの点数は見込めるかな、と、、、

本番での(私の)目論見としては、、、

まずは計算含め1P目の見開きの問題をミスなくこなし、

図形の取りこぼしをせず、

解ける問題を確実に解いていけば、結果はついてくる、、![]()

(あくまで私が勝手に期待する展開です![]() )

)

- 割合

鬼門だった割合は最終的には、、、完成度は半分程度、といったところ![]()

割合をマスターするには、まだもうしばらく時間が必要そうです

でも今はこれで十分かなとも思ってます![]()

今回割合に取り組んでみて、これは算数ですが、やっていることは国語に近いなと思いました。問題文を読んで、そこから、なにがもとになっているのか?なにを何倍しているのか?そして答えはなにを求めればいいのか??

割合の問題は、ただ数をいじくるだけでは正解できません

割合は、簡単に式にすると

○(元にするもの)✖︎ △(割合)=🟰(比べられるもの)

みたいな式にできるわけで、この〇△▢どれかを答えとして求められるわけです

言ってしまえばこの式に当てはまるだけ、なんですが、なかなか今の年齢では厳しかったようです

いわゆる「きはじ」みたいな公式覚えて〜みたいな突貫工事もやろうと思えばできたのかもしれませんが、、、これをやると、本末転倒になるような気がしました![]()

現時点では、息子は、○と△がわかれば、⬜︎は出せるものの、最後まで○と⬜︎のどっちがどっち、というのをまだ完璧には理解できていないようでした

この辺は大人から見れば簡単なのですが、やはり低学年ではなかなかハードルが高かったです![]()

なので、割合マスターにはもう少し成長を待つ形になります、、、

割合や、比、あるいは速度だったり、この辺りが受験算数では鬼門、と言われる理由が今回なんとなくわかったような気がします![]()

そして、たぶお式プリントにて割合を可視化する方法は、低学年(我が家)には非常に有用でした![]()

やっててよかったたぶお式笑

ただ、割合のマスターは今の時点ではできておらず、残念、、、

ま、割合ができなくても、算数検定自体は、たぶんそこそこ戦えるかなとは思います![]()

- 明日いよいよ本番

あとは本番で、普段の力を発揮できるかどうか、でしょうか

合格点を取るには、計算ミスはゼロかそれに限りなく近くじゃないとなかなか厳しいです

息子はこれまでに模試の類はもう何度も受けているので、そこまで緊張しないかな?とは思いますが、こればっかりは当日までわかりませんね、、、

普段通りで試験を受けてくるだけでも合格!!!と言いたいところですが、やっぱり1ヶ月以上準備したからにはなんとか成果も掴んで欲しい![]()