アメリカの格差

つまり、グローバリゼーションや技術革新といった時代の趨勢が、アメリカの所得配分にますます不平等と格差をつくり出し、小数のエリート層だけが抜きん出ていった。台頭しつつあったエリート層に共和党が取り入ることにしたのは、数では劣るエリートたちが巨額の献金をすることでぜひ自らの要求を実現したいと思っていたからだろう。こうして両党の間には溝が生じ、共和党は拡大する不平等と格差の勝ち組を代表する党となり、民主党は取り残された人々を代表するようになった。

【送料無料】格差はつくられた |

P9より。

上記の引用のように、グリーバリゼーションや技術革新がアメリカの格差をうみ、1パーセントの富裕層はますます栄え、その富を使い政治に影響力をおよぼした。

ということを指摘する人もいます。

ですが、この本は政治状況や規制のほうが、一般的な市場の力よりもはるかに所得分配に対して影響力があると指摘する。

P13

結局アメリカ政治が右にシフトしたことで、平等を促進してきた規制や制度が損なわれ、そのことが不平等と格差を拡大するうえで決定的な役割を果たしてきた

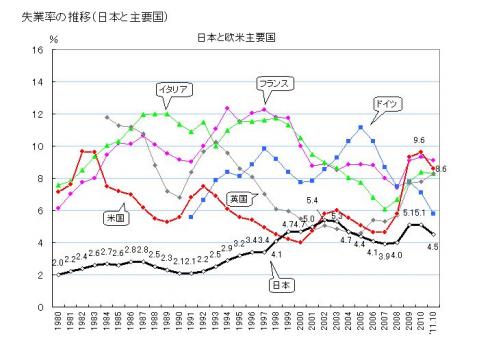

さらに付け加えると、同様なことが起きた日本、ヨーロッパにおいて、格差拡大はアメリカほどではなかった。

つまり、政治的変化(格差より早かった)が格差の原因にあるということです。(詳しくはこの本を参照してください)

また、富裕層がますます富むのは、貧困層からの搾取ではなくむしろそれらに対する、一般大衆からの激しい反発が消えさったから、いやむしろそれをビジネスの才能があると褒め称えるようにさえなったとも指摘します。それがここまでの格差を許した。

そして、この政治変化を起こす要因になったといわれるのが、白人の人種差別意識だそうです。

税金によって賄われる生活保護、国民皆保険を実施するとその恩恵を一番に享受する貧困層が誰なのか、言わなくても白人には分かっていたといいます。

この指摘を読み、真っ先に思い浮かんだのが日本における同様の風潮、働かない生活保護者と在日朝鮮人へのバッシャーでした。(アメリカでも、不正受給者が多いという宣伝報道がされたそうです。)

日本がこの先にさらなる格差の拡大を許すのは、他ならぬこうした差別意識から生まれる政治変化かもしれない。

そうならないためにも、累進課税とそれでも不足する分の増税による、年金や健康保険、失業保険を充実させる福祉国家が日本の行く道のひとつではあるでしょう。

再考

①

成長率高=失業率下、成長率低=失業率上。

②

成長率高=倒産減 成長率低=倒産増。

③

輸出増=失業率減

ではない。

この時点で、少なくても広宮さんの論も否定されました。

自分の場合、上記引用を事実としてラグを主張して否定したことが間違いだったのですが

そうではなく、相関のない事実で

「アメリカの問題は、経済成長できるかどうかではもはや全くない!」

「 経済成長しても雇用が回復しないアメリカ。TPPも、新自由主義も、もういらない!」

と断じていることが間違えていたということになります。

誤解ですより

社会実業データ図録より

日本のいざなみ景気のときに、雇用されていた方には実感が少なかったもしれませんが、失業中だった方には実感できたでしょう。

失業率が改善されています。

ちなみに日本の労働者人口は約6500万人。

いざなみ期には失業率4パーセントで現在より1パーセントの改善でした。

僅か1パーセントというなかれ。(追記;日本の場合、上下幅が少ないので)

65万人の雇用を生んでいたということです。

失業者数でみれば25パーセントの改善なのです。

については、成長と失業率の相関はないとはいえ、失業率が改善されたのは事実なので問題がないと考えます。

この結果から分かるのは、やはり経済成長は必要(失業対策)だということです。

誤解ですより

の部分は、失業対策が失業率の改善ということなら、そうとはいえない。

また必要かどうかは価値観にもよるのかもしれません。

あと、他のエントリでも経済成長高=失業率低など間違えた前提で書いたグレーゾーンがあります。

それについて今後は、そういう前提ではないという認識なのと、失業率の改善や倒産件数増加などの具体的なことまで触れていないので、グレーゾーンとしてそのままとさせてもらいますので、よろしくお願いします。

今回の件では、多方面にご迷惑をおかけしました。

申し訳ありませんでした。

今後も勉強に励み、以後このような事がないようにしたいと思います。

もしまた見つけられた方がいましたら、ご指摘ください。

お詫びと訂正

僕への指摘かは分かりませんが、同様の間違いをしていました。

菅原」先生のブログ

「わざとミスリードする新聞 日経」より

http://abc60w.blog16.fc2.com/blog-entry-647.html

<思い込み>

①

成長率高=失業率下、成長率低=失業率上

成長率が上がっても、失業率は下がらないときはあります。

「成長率が高くなると失業率は低くなる」という相関は見られません。

②

成長率高=倒産減 成長率低=倒産増。

成長率と、倒産件数に、有意な相関はなさそうです。

成長率高=倒産減 成長率低=倒産増・・・「思いたい」気持ちはわかりますが、これを主張するのは、相当苦しいです。

「成長しようが、しまいが、倒産件数は一定で存在する」というのが、本当のところです。

③ おまけ

輸出増=失業率減

輸出額 失業率

「輸出が伸びているときは、日本の景気がいい時だ、失業率も減るに違いない」と思いたいのは、やまやまですが、このブログをご覧になっている方なら、もう結果はお分かりのはずです。

全く関係ありません。

ということなんだそうです。これまでのエントリで上記を根拠とした主張は全部間違えていたことになります。

事実なので、反論も言い訳もありません。

お詫びして訂正したいと思います。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

再考したいと思います。

誤解?

本来ならば、こうして比較優位で余剰してしまった人員を別の比較優位産業へと転職させることで国家生産力そのものを向上させるのが比較優位の前提だったと思いましたが……

「雑記ですが。」http://umama01.blog47.fc2.com/blog-entry-858.html

誤解です。

生産量≧消費量が、特化後に生産量<消費量

です。

特化することで生産量が増えます。

増えた分を輸出します。

そして、比較劣位だった国内製品より安価なモノを輸入することで、消費者効用が増すというものです。

よく考えてみてください。

安いということは、特化前よりその製品を多く買うか、余剰分を他の消費に回せるということです。(それまで買えなかったモノが買える)

これこそが貿易のメリットです。

現在、食料品にかかっている関税はものすごく広範囲に及んでおり、それらが一気に解放されるとなると……

「面白い論文を見つけました。」http://umama01.blog47.fc2.com/blog-entry-859.html

亜細亜大学・アジア研究所の石川幸一教授。関税が撤廃されると農家はそんなに困る?

「精米(778%)、バター(360%)、砂糖(328%)、小麦(252%)など国内市場保護のために高い税率が設定されている産品への影響は大きいでしょう。ただし、それ以外の食品の関税はそこまで高くありません。EPA締結国からの輸入品を除いて、食用野菜なら5~10%。鮮魚はほとんどが5~10%です。食肉では、鶏肉が20%以下、牛肉は38.5%。輸入牛肉の国内販売価格を関税面だけで考えた場合、仮に1kgが1385円だったなら、385円安くなる計算になるのでそれなりの影響は出てくるでしょう」(同)http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20101216-00004666-r25WEB R25より

どれも消費税程度の関税です。主婦なら高くても国産買いますよ。(追記;競合する原産国にもよりますが・・・)

しかも、小麦、砂糖、バターが安くなるとお菓子の価格低下も期待できます。(下で説明しているように食料は変動が激しいのですが、ここまでの高関税が撤廃されたら低価格になるのではないでしょうか?ただ、アメリカも自由化の国のイメージですが、一方で規制や補償だらけという矛盾を抱えています。追記;本当に撤廃できるでしょうか?)

ちなみに消費税5パー(追記;2パーセントの増)でも、景気悪化したから影響が大きいという指摘は間違いです。

橋本内閣のときの景気後退は、金利引き締めによるもので財政再建ではなく、消費税率増でもないのです。税率アップでも消費は堅調でした。

この小売価格を見る限り……2002年と2007年はほぼ同じ価格です。

「面白い論文を見つけました。」http://umama01.blog47.fc2.com/blog-entry-859.html

これは、家計調査見て小売の価格を調べているので、円高はあまり影響しないでしょう。(追記;牛肉は例外的に値下がったということは、海外産が多くなったとも言えます。)

なぜかといえば、スーパーで販売している生鮮品は国産品がほとんどだからです。

しかも生鮮品とエネルギーは価格変動が激しいので消費者物価指数みるときにも除外するのが代表的な指標(コアコアCPI)です。むしろ円高のおかげでエネルギーや食料の高騰が目立たなくなっているという恩恵がありますが、逆にこのことが消費者には実感がない要因の一つだと考えます。

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3080.html社会実業データ図録より

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3080.html社会実業データ図録より日本のいざなみ景気のときに、雇用されていた方には実感が少なかったもしれませんが、失業中だった方には実感できたでしょう。

失業率が改善されています。

ちなみに日本の労働者人口は約6500万人。

いざなみ期には失業率4パーセントで現在より1パーセントの改善でした。

僅か1パーセントというなかれ。(追記;日本の場合、上下幅が少ないので)

65万人の雇用を生んでいたということです。

失業者数でみれば25パーセントの改善なのです。

これに付随して広宮さんの「米国動乱:雇用なき経済成長。実質GDPは史上最高を更新しているのに…」の

アメリカでは実質GDPが増に転じても、失業率がなかなか低下しない状況になっているそうです。

「雑記ですが。」http://umama01.blog47.fc2.com/blog-entry-858.html

について。

以前、バランスシート不況を理由に企業が負債を返済してリスクを取れないと書いてあります。(当然雇用だって増やせないでしょう)

アメリカはバブルがはじけ、まさにかつての日本の状態ではないでしょうか。

日本はそれでもバランスシートを改善してきたからこそ、今回は回復も早かったのだと予想します。

その裏には従業員の所得が増えない要因があるかもしれません。なにせ売り上げの7割から8割が給与ですからデフレ下ではそこは増やせないのも理解できます。

さらに失業率がラグもなしに一気に改善するでしょうか。(僅かに改善してはいます)

アメリカの失業率の推移を見れば、その上下幅が大きいのが分かります。

成長率をみれば、どれだけのダメージだったのかも

日本が元々の失業率が上下幅が少ないのに対して、アメリカは回復にはラグがあるということも長期推移から見て取れます。

それなのに、2010年だけをみて

アメリカの問題は、経済成長できるかどうかではもはや全くない!

とか、断言したり

「 経済成長しても雇用が回復しないアメリカ。TPPも、新自由主義も、もういらない!」

このような断定的な指摘をする広宮さんに、悪意というか恣意的なものを感じます。(政治的背景もあるからですかね?大阪市議は落選してたのですね、知りませんでした。)

本当にもう、さらば~という感じです。

労働人口100万人の国があるとします。その国は50万人が農業で、40万人が工業で暮らしていました。

「雑記ですが。」http://umama01.blog47.fc2.com/blog-entry-858.html

政府試算と10年単位で同様にして、産業調整は4年をみました。

このようになります。

当然ですがそうなるように作ったので、umama01さんの指摘どおりになっています。

菅原先生のブログコメントより

http://abc60w.blog16.fc2.com/blog-entry-645.html#comment683

しかし、上記リンク先からも分かるように農家のほとんどが兼業や、高齢者です。

すでに一次産業は有業者数の数%、二次産業も20%台です。

umama01さんの試算のケースは、むしろ戦後の高度経済成長時に似ています。

こちらも適当に5%の成長が続くとして試算してみます。

こうなりました。

生産性アップでも、外国人労働者が増えても十分吸収できます。調整の間、劣位産業には所得保障などで対応もできます。

現代の日本ではGDP増があまり期待が出来ず、その効用も僅かでしょう。デフレの脱却が必要。

ですから雇用もそれほど影響を受けないと考えます。(外国人労働者は増加中です。日本人が大企業やホワイトカラーの仕事を希望して、ブルーカラーや中小企業への就職を嫌がるからです。給与が安くて、キツい仕事はイヤということです。更に障壁がなくなったとしても、外国人労働者には移動と言語の障壁が残ります。)

この結果から分かるのは、やはり経済成長は必要(失業対策)だということです。

TPPは、アジアや新興国の成長を日本に取り込むと同時に、新興国の更なる発展に日本も力になろうということなのです。(飛躍的な結論ですが)

アメリカは好き勝手できるか?

それによれば、カーク米通商代表の事前協議で牛肉の市場開放問題を重視するということに対して、

「(前略)日本には独自のルール決定手続きがあり、外圧をかけたり、前提条件を設けたりすればするほど、日本で 自由に議論することが困難になる。日本市場の完全開放を前提条件しようとするのは公正ではない。」

と発言、問題は食の安全で、米議会の圧力は有益ではないとしている。

この発言に意味はない、議会がすべてだという意見もあるかと思います。

同じ経済欄に、経済サプリという記事もありました。

かつての通商301条をチラつかせたアメリカの貿易交渉から、米国の理不尽な圧力を心配する声がある。

しかし、この301条は結局は取り下げられた。

なぜか?

ワシントンの大半の弁護士が、301条はWTO違反と判断したからだそうです。

その結果、アメリカが判断の正式確定を避けたとのこと。

この記事にはありませんが、このときのアメリカの貿易交渉は欧州でも警戒されました。

欧州にも同様な圧力をかけてくるのではと、当然得られると思っていた欧州からの支持も失った。

しかも、アメリカの経済学者からも連名で、米政府の保護貿易を批判する公開書簡が出された。

このように、アメリカの好き勝手は、やろうと思っても出来ないように考えます。

投資協定も、先進国同士要らないという主張もあるようですが、TPPに参加するのは先進国だけではありません。

むしろ、先進国にこそ必要な協定です。日本はアメリカとだけ協定を結ぶわけじゃないのです。

というか、自分はTPPに積極的に賛成ではないのに、やっていることはほとんど賛成派みたいになってしまっています。

なぜ賛成派の声があまり出ないかといえば・・・

■開放は不人気政策

経済の開放は不人気政策と言わざるを得ない。

利益を得る多数の集団は口を閉ざし、被害を受ける少数集団の声ばかりが大きいためだ。

消費者は開放により安い輸入品を買うことができて、利益を得るが、その利益が大きくないために目立った反応を見せず、輸出企業は利益になると騒ぎ立てれば逆風にさらされかねないと懸念し、発言を控える。

結局、組織化された被害集団の声ばかりがクローズアップされるというアンバランスな状況に陥る。

http://fanalone1963.iza.ne.jp/blog/entry/2520675/

そういうことです。

矛盾してます3

「矛盾してます」への反論へ再反論です。

反対するという結論が決まっているから、次から次へと問題点を思い浮んでは語っている訳じゃありません。

まとめ。

と言いますが、

不明瞭だからこそ、不利だと思われる条件を次々と出さなければならないんじゃないんですか??違う違う。より

不利というのはデメリットのことです。

その条件を次々に出すということは、反対ありきで問題点を語っているということです。

色々と状況を考え、その全てに対してデメリットを抽出しているだけです。

結局反対のための反対をしているのと同じです。

しかも、不明瞭としながら、範囲と影響が大きい、生活が変わる、と断言しています。

反対だから反対、だからメリットが思い浮かばないのです。

なので、仮にGDPが増えても反対するのです。

というか、GDPの意味することも分からず、比較優位と自由貿易のメリットも、投資協定のメリットも分からなければ、TPPのデメリットしか分かるはずないのです。

なのに、

反対するという結論が決まっているから、次から次へと問題点を思い浮んでは語っている訳じゃありません。

まとめ。

と語る。

ここから自分の価値観を伴う意見です。

といっても、これまで自分が上手く使い分けできていたとも思っていません。

ですが、敢えて言わせてもらいます。

別に反対のための反対でいいじゃないですか。

保守や反グローバリズムなどのイデオロギーからの反対でも。

自分は経済学が大好きだから、経済学を軽んじるような発言や間違いに対して指摘して、その結果感情的になりおかしいと思ったところを批判したのです。

むしろ、こういう人の方が突き抜けていて批判する気も無くなります。

何故、TPP論議は噛み合わないのか? まとめより

自分は結局、構造改革に反対・反論するためにプロセスをころころと変えている、いわゆるドミナントストーリーという事ですね!

まぁ、バカの壁という訳です(笑)

しかし...

ぼっ、僕はっ! バカだから!!

TPPに賛成なんて、しなぁ~いっ!!!!!!!!ε=ε=ε=ヾ(`∀´)ノ

破綻論者と同質であると認めたうえでの反対ということです。

破綻論者も、デメリットばかりを取り上げ、指摘すると最悪のケースを想定しなければと主張します。

そうやって破綻論者をドミナントストーリーと批判してきたブロガーさんたちも、結局は自分の主張への反論には同じ反応をするということです。

意味の分からない横文字を調べた。

【reliability】

(リライアビリティ)

09.11.26更新

読み :

しんらいせい

http://e-words.jp/w/E4BFA1E9A0BCE680A7.htmlIT用語のオンライン辞典より

矛盾してます2

1.について。

「メリットデメリットの内容も分かってないのに混乱が起こると書いてある」

牛肉輸入自由化はメリットでしたか? デメリットでしたか??

そして、自由化したときに市場や農家に混乱は起こりましたか? 起こりませんでしたか??

どんな物事でも、それがメリットであれデメリットであれ、一気に物事を推し進めると混乱が生じるのは間違いありません。

それによって生活が変わる範囲が大きいことは、間違いなく問題でしょう??

その政策転換のメリットデメリットに関係なく、変化が起これば混乱が生じます。

その政策による影響範囲が広ければ広いほど。

その混乱を受け入れてまで、TPPを推し進めるメリットがあるのですか?……と、問いかけております。

要は、混乱の表現はTPPの内容に対するデメリットではなく、社会情勢的なデメリットとして指摘しているだけです。

……これも私の表現力が悪いのでしょうか??違う違う。より

さて今回は反論へ再反論です。

牛肉自由化の影響を聞きます。

実際に市場や農家に混乱があったのかは知りません。

メリットデメリット関係なく変化(一気に物事を推し進めると影響大)は混乱を招き、問題だと主張します。

ですが、農畜産業振興事業団というサイトの月報「畜産の情報」(国内編)

という1991年自由化当時のレポートには、

牛肉自由化を迎えた内外の動き-自由化後、2ヵ月が経過して-

自由化へは比較的スムースに移行!

牛肉輸入の自由化は、国内の食肉業界及び食肉関係者にとって歴史的な出来事だった。この出来事から約2カ月を経過した今、輸入業務に携わる方々がどのような感想を持っているのか、自由化の前後の比較も含めて率直な意見を伺った。

出席者の意見が一致したのは、これほどの制度的な激変にもかかわらずたいした混乱もなく『比較的スムースに自由化に移行できた』ということである。なお国内の輸入牛肉在庫(4月末現在98.8千トン)も多く、事業団も在庫の放出(4~5月の市場売渡実績7.6千トン)を続けている現在の状況から、まだまだ『先行きは不透明』であり暗中模索の状況の中で、業界全体がなかなか『思い切った取組み方をしにくい』ということが、逆に大きな混乱を招かなかった理由として挙げられてもいる。

畜産業界団体からのレポートです。

どういうことでしょう。

どの程度からが混乱と呼ぶかは規定できませんが、それにしては随分と限定的な影響です。

これが、この後の社会情勢的という混乱?(輸入業者というメリット側の感想ですが、すくなくともそちら側には混乱はたいしてなかった。)

生活が変わる範囲が大きいことは、間違いなく問題でしょう??

すき焼きが豚肉だった我が家に牛肉がもたらされたメリットは、はたして混乱で問題だったのでしょうか。

その政策転換のメリットデメリットに関係なく、変化が起これば混乱が生じます。

変化→混乱?

メリットも混乱、変化は混乱を生じると主張します。

それによって生活が変わる範囲が大きいことは、間違いなく問題でしょう??

それがメリットなら問題になるとは思えませんが。

かなり強引な理屈です。

例えば、高校無償化は国内の広範囲に影響を与えたと思いますが、メリットだけを享受する側には何ら混乱はなく、むしろ私立など全額無償にならない、恩恵の対象外(外国人学校や高校に子供がいない世帯など)側から、つまりデメリット側のほうに混乱(デモなど)がありました。

仮に、最初からメリットも混乱の意味だったとします。

ですが、これを説明するには

どんな物事でも、それがメリットであれデメリットであれ、一気に物事を推し進めると混乱が生じるのは間違いありません。

という説明も後から必要になり、その前提には

混乱を生じる、「一気に物事を推し進める」という条件が必要です。

あとからこのことを説明しておきながら表現力が~なんて言いますが、これもそれ以前の問題です。

混乱の表現はTPPの内容に対するデメリットではなく、社会情勢的なデメリットとして指摘しているだけ

といいますが、元々の発言に

3.影響の範囲が大きすぎる。

現状で分かっている範囲ですら、医療や食品衛生、公共工事や弁護士など、影響が及ぶ範囲が大きいのです。

影響が大きい=国内に混乱が生じる訳です。

その混乱を受け入れてまでのメリットがTPPにあるのかどうか。

それすら、現状の内閣は語ろうとしておりません。まとめ。

現状で分かっている範囲ですら、医療や食品衛生、公共工事や弁護士など、影響が及ぶ範囲が大きいのです。

まとめ。

影響が及ぶ範囲が大きいとして、TPPのデメリットと反対派が懸念する問題点(医療や食品衛生、公共工事や弁護士など)が現状で分かっていると具体的に明記してあります

つまり、

影響が大きい= 国内の混乱

(TPPデメリット)=(社会情勢的な混乱)

ということになり、結局はTPPデメリットと同じ意味になります。

先ほども指摘したようにメリットがあるほうに混乱があるとは思えません。

これでもまだ、あれはそういう意味では無い、デメリットや反対ありきではない、と主張するのでしょうか。

しかも、メリット、デメリット関係ないという混乱は、一気に推し進めるという前提が無いと説明できないのですが・・・

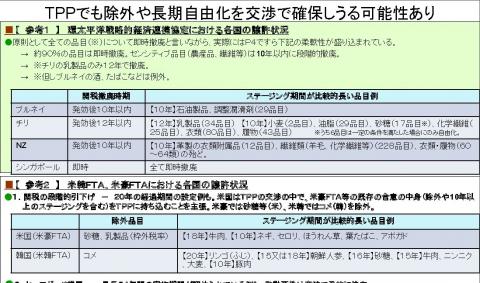

関税など即時撤廃とされるTPPでも、米国はステージング期間(段階的引下げ)10年なども主張しています。

これって一気に推し進めてるということになるのでしょうか。

格差の原因を考える

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4660.html社会実情データ図録さまより

TPPによる投資の自由化(これ以外にTPPに伴う不安要素)が、アメリカの格差社会(TPPの不安点が多くの国民生活向上にならない)を日本へもたらす。

なので、たとえ経済成長したとしてもTPPには反対する。

という結論にたどり着いたようです。

前回のエントリでGDP増は格差拡大とは関係なく、むしろ縮小に寄与すると書きました。

では日本の格差は、よく言われる小泉元首相時代の構造改革にあったのでしょうか。

上のデータから長期的には格差は上昇傾向で、むしろ構造改革(規制緩和を含む自由化や民営化)があったはずの2000年代前半にその相関は不明ながら改善している。

では、アメリカ型になることで格差は広がるといいますが、アメリカの格差の原因はなんでしょうか。

アメリカの原因

ポール・クルーグマンによれば、「研究者の間では、(中略)技術革新ではなくて、結局アメリカ政治が右にシフトしたことで、平等を促進してきた規制や制度が損なわれ、そのことが不平等と格差を拡大するうえで決定的な役割を果たしてきたと理解されるようになった。」

ウィキより

ということが指摘されています。

また、よく格差の槍玉にあがるグローバリゼーション(TPPの反対に反グローバリゼーションがあり、これは保守的な思想に多いと考えます)はどうかといえば・・・

グローバリゼーション

世界中を対象に雇用のアウトソーシングが行われるため、アメリカ国内の賃金水準が「世界の安い額」に引き下げられる傾向がある。ただし前述(※筆者注:このエントリ一番下に掲載します)のように、グローバリゼーションの影響は実際には小さい。

ウィキより

野口旭氏の「グローバル経済を学ぶ」P035より

「日本が貿易自由化や資本自由化などの対外開放政策を開始したのは、1960年代のことです。」

「(日本では)輸入自由化、資本取引自由化、金融自由化の順で自由化が進められた。

60年代の初めから半ばにかけて、輸入自由化が本格的に進められた。

60年代半ばから70年代末までの時期に、為替・資本取引規制の自由化が進められた。

70年代末から90年代にかけて金融自由化が進められた。」※()は筆者追記

資本取引自由化のsequencing ―日本の経験と中国への示唆―

http://www.jbic.go.jp/ja/investment/research/report/archive/pdf/21_03.pdfより

その結果・・・

「日本は基本的にアメリカのような産業構造、金融大国」

野田政権の増税方針は「悪手」 経済学者・飯田泰之http://news.nicovideo.jp/watch/nw150901/2

すでに投資は自由化済みです。

日本も同様に産業構造や自由化などで、アメリカ型になっているのです。

とすると、格差を拡大する要因はアメリカ国民の政治思想や、その結果の政策にあると考えられます。

また韓国の事例も取り上げてみると...

韓国の原因

・全羅南道などに教育の地域格差が存在する。

・男女間における教育格差、賃金格差が依然として存在する。

・特に学歴による格差が大きく、大卒者の賃金は高卒者の1.5倍程度となっている。

ウィキより

これもGDPの増加や、グローバリゼーションといった経済的なものとは関係が無いようです。

円高の現状では国内消費以上に輸入量が増えて、国内の雇用はますます悪くなるんじゃないか?ってのが今疑問に考えているところですが。「違う違う。」より

これについては、国内消費以上に輸入してという前提がちょっと考えにくいです。(消費できないのに輸入するのは何故?)

消費できないを生産として、輸入で国内の競合産業が供給過剰になって衰退するということでしょうか。(縮小、倒産による失業増)

ですが、輸入増=輸出増です。

これについては、こちらのブログで詳しく書いてあります

そもそも、輸出・輸入は、小さな企業の「輸出(生産):輸入(消費)」の積み重ねです。

1 企業が輸出(財・サービスをその企業の外に売る)するのには、輸入(財サービスを、他の企業から買ってくる)しなければなりません。

そうすると、反論が来ます。「いや、企業が生産性をアップさせて生産量を増やせば、輸入(消費)を増やさずに輸出(生産)をアップすることが可能だ、だから輸出(生産)増=輸入(消費)増にはならない!」って。

2企業が財・サービスの輸出(生産)を増やすには、輸入(消費)してくれる相手企業、消費者がいないと、成り立ちません。在庫積んで、「ほら生産増だ!」っていうバカな企業はありません。「買ってくれる(消費してくれる=輸入してくれる)」企業、消費者がいないと、一方的に生産性上げても、どうしようもありません。

http://abc60w.blog16.fc2.com/blog-entry-644.html

ですから、競合産業(衰退産業)の縮小や倒産で失業はあるかもしれません。

ですが日本で輸入が増える状況は、海外では日本への輸出を増やすために産業構造の変化が起きて、その分輸入が増えているはずです。

海外の輸入が増えるということは、その分がめぐりめぐって日本の輸出を増やします。

輸出を増やすということはその生産のため、輸入も増えますし、雇用も増やすということになります。

※前述

格差の発生の背景・原因

大元には、「何を格差ととらえるか」という国民の意識の変化がある。そして、意識の変化には社会の変化が影響を与えている。

また、実態を適切に把握せずに、イメージ論で語る状況もあるという。

IMFは格差の主因として「技術革新」と「金融のグローバル化」を指摘している。

一方で、よくいわれる「(貿易自由化といった)経済のグローバル化」については、「格差拡大と有意ではない」として疑問視している

ウィキより

GDPには意味が無い?

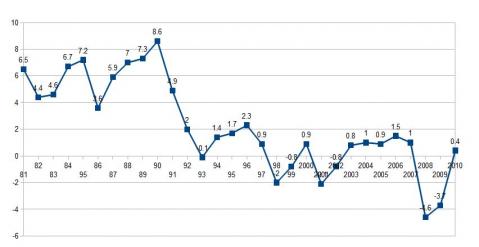

デフレなので、名目GDPの成長率の推移です。谷になっているところが、経済成長が低下したところです。

いいですか、バブル崩壊後97年からの谷で自分の務める会社で工場の閉鎖や雇用調整を伴う本格的なリストラがありました。

それから2000年からの谷でまたリストラ(人的)。

記憶に新しいリーマンショックの大きな谷では、仕事が30パーセント減少で、また人的リストラでした。

派遣切りが話題になったのもこの頃です。

国民生活向上とか、格差拡大とか所得が増えないとか言いますが、実感なき(成長率をバブル以前と比べてください、プラス成長とはいえこれじゃ実感できるわけないです)と言われてるリーマンショック前でさえ、好景気(GDP増加時)に仕事が増えて派遣を雇わなければ、派遣切りなんて起き得なかったんです。

雇っていなければ切ることはできませんから。

雇用された派遣社員の方々は、求職中だったら働いた分、以前から働いていれば残業などで間違いなく所得向上(生活向上)していたはずです。

当然契約を切られたら、失業で転職を迫られます。

ですが、不景気(GDP減少)では仕事もなかなか見つからなかったでしょう。

もし、TPPでGDPが増加するとしたなら、これだけでも十分すぎる理由です。

『脱貧困の経済学』より飯田泰之氏

(いまの再分配はどこに配っているかというと)実質的には「東京から地方へ」と「若者から高齢者へ」。つまり東京の貧乏人からとって田舎の金持ちに配り、若い貧乏人からとって金持ちのお年寄りに配っているんです。

実は日本はすごく減税をやっています。だけど、大幅な減税になっているのは事実上年収1000万円以上の人だけ。いま財政がものすごくやばい、破産する、とか言っていますけど、あれもバカな話で、たくさんお金を納めてくれるお金持ちだけを、これだけどんどん減税して、それで財政収支が悪くならないわけがない。

「なぜこんなに貧富の差が広がったんですか」と問われたら、僕はいつも「金持ちを減税して貧乏人に増税しているんだから当たり前です」と言います。なんだかね。