前回のブログ『No201(追記あり) 多良木町出身の東宮内舎人の御方 郷土の名、山河をけがさないようにと』より続きます。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12560735606.html

令和二年

明けまして おめでとうございます

幸多き一年でありますよう 心よりお祈り申し上げます

私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます

今年も出来るだけ多くのお話をお伝えしてして参ります

今後ともよろしくお願い致します

年末は慌ただしく過ごしておりまして、皆様方のブログを拝見する事が出来ないでいました。

時間を取ってじっくりと拝読させて頂きます<m(__)m>

昨年も様々な事を書いて参りました。

其々のブログ内容は「当時」私が気が付いた事、知った事、感じた事、を拙い文章ではありますが、皆様方にお伝えして参りました。

幾度か、「大きな御力にお導きを頂いている」と感じている事も書かせて頂いております。

ONE OK ROCK の 曲『I was King』の中に

『遠回りも寄り道も全ての事に意味がある』と言う歌詞がありますが、私の先祖調査、球磨の古代を調べる事は全て、この歌詞の通りだな・・とつくづく感じています。

昨年 一年の間に、球磨は

『縄文時代早期(12000年前~7000年前)日本最古のベンガラ装飾を行った縄文人がいらした事』

『水稲稲作、稲のわが国への長江南部地方からの伝来この問題の鍵(かぎ)を握る有肩打製石斧が球磨の縄文時代の地層から発見されていた事※日本国内では初』

『辰砂生産が可能な九州南部水銀鉱床群に含まれる土地であり、旧宮原村(明治以降岡本村と合併して岡原村となる)の熊野の縄文時代の遺跡から辰砂の加工用と言われる石杵が発見されていた事』

等が解りました。

前々回のブログでは「パンドラの箱を内側から開けている」と表現させて頂きました。

令和二年最初のブログ、今回はパンドラの箱の中心域に触れる内容となるかもしれません・・今回も長い内容となりますが、どうぞお付き合い下さい<m(__)m>

1.中嶋大権現 霧島神宮の神々様と同體

お祀りの神々様とは?

調べていた事は遠回りではありませんでした・・・

①橘氏と大神氏と霧島神宮

ブログ『橘一族と八角形の地』https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12481156600.html

の中の橘一族と霧島神宮で書きましたように

霧島神宮様は元宮はもと高千穂峰と御鉢「火山口」との中間 脊門丘に奉斎されていましたが、御山の噴火(788年)の為に悉く炎上し、村上天皇の天暦元年(950年)天台宗の僧である性空上人が高千穂河原に再興奉還しました。

性空上人 俗名は橘 善行 橘氏

約500年後、真言宗の僧 兼慶上人が藩主 島津忠昌公の命を受けて 土御門天皇の文明16年(1484年)社殿等を再興

兼慶法印 柏原備前守橘公資三男也 橘公業流矢野氏

※橘公業流つまり橘姓宮原氏とは同族 橘氏

特記

788年~950年の間は御神殿の再興は行われていなかった・・

その間、山を隔てて、35キロメートル程の距離の熊本県球磨郡久米郷宮原村には

大同元年(806年)大神惟基、霊夢による御神託を受けて中嶋大権現(中嶋霧島神社)を創建。 江戸時代中期の神官は宮原主馬、橘姓宮原氏 橘氏

つまり、霧島神宮の中興・再建そして奉斎には「橘氏」が深く関わっていると言う事が解ります。

大同元年(806年)大神惟基、旧宮原村隣旧岡本村に大炊神権現(大炊霧島神社)を創建。

岡本村の大炊神権現(大炊霧島神社)の神官は本姓大神氏の尾方氏でした。

双方の神社様は黒原山の左右の麓となります。

中嶋大権現(中嶋霧島神社)

江戸時代中期の神官は宮原主馬、橘姓宮原氏 橘氏

大炊神権現(大炊霧島神社)

江戸時代中期の神官は本姓大神氏の尾方氏

御山の噴火(788年)の為に悉く炎上した霧島神宮、御神殿の再興は行われていなかった大同元年(806年)大神惟基は霊夢による御神託を受けて中嶋大権現(中嶋霧島神社)大炊神権現(大炊霧島神社)を創建された・・

何故?大神惟基と言う方は、私が住む「この地」に二社の霧島神社を創建なされたのだろう??

大神惟基 この方はウィキペディアの記述より解る事は

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%A5%9E%E6%83%9F%E5%9F%BA

神社の創建や再興との関わりが伝えられている。熊本県人吉市にある国宝青井阿蘇神社は、大同元年(806年)、大神惟基が阿蘇神社の祭神12柱のうち3柱を分祀して創建したと伝えられる。また、宮崎県西臼杵郡高千穂町にある天岩戸神社は、社伝によると、弘仁3年(812年)に大神惟基によって再興されたとされる。

※大神惟基・・・天岩戸神社の御再興(812年)の前に中嶋大権現(中嶋霧島神社)大炊神権現(大炊霧島神社)創建された・・

大神惟基 この方は

三田井氏・阿南氏・稙田氏・大野氏・臼杵氏の祖であり

臼杵氏から派生した緒方氏の祖でもいらっしゃいます。

参考 臼杵氏 ウィキペディア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BC%E6%9D%B5%E6%B0%8F

つまり、ブログ『橘一族と八角形の地』でご紹介した家の親戚一族の尾方家(初代緒方姓 通字は惟・清を使用)のご先祖様でもいらっしゃいます。

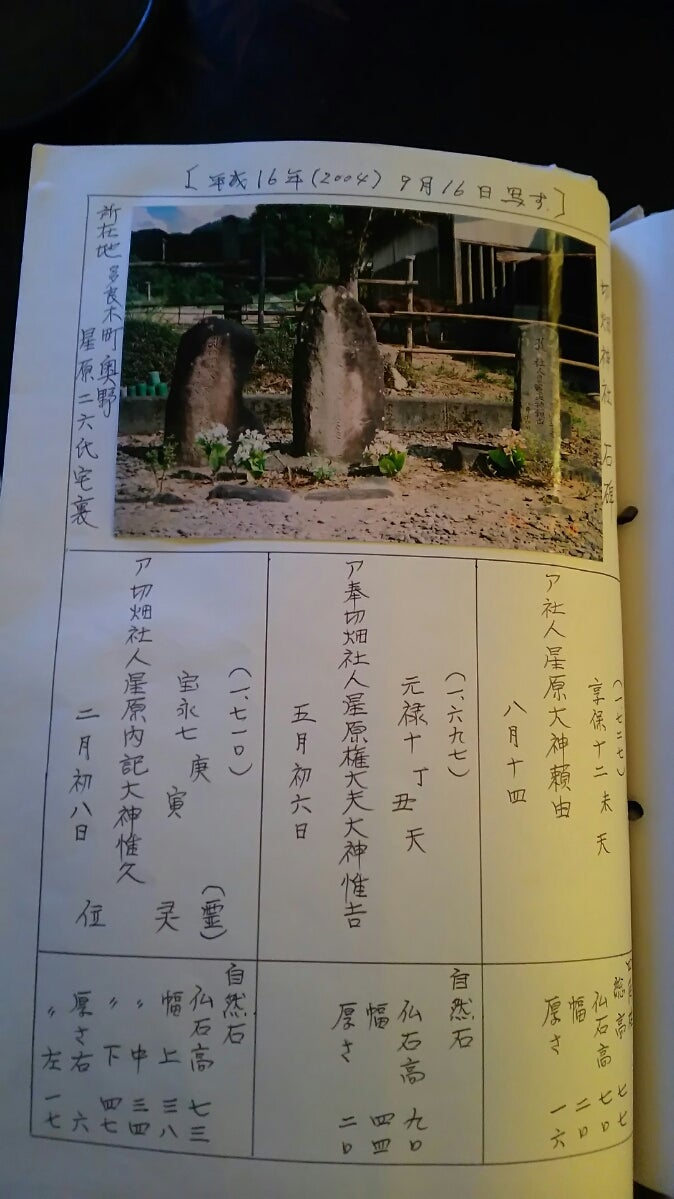

さらにさらに・・私の祖父母が大陸に渡る為に、宮原家の全てを託した祖父の義理姉(宮原家の養女)でいらしたおばさんの嫁ぎ先の「星原家」も本姓「大神」通字は「惟」の一族でした!

ブログ『親戚の本姓は「大神氏」でした!』 より

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12280176184.html

何故?橘氏は霧島神宮様と深く関わって来られたのだろう?

何故?豊後大神氏「大神惟基」、この方は球磨郡久米郷の地に霧島神社を創建なさったのだろう?

この疑問を解く「答え」がようやく見つかりました!

②霧島神宮様 の江戸時代までの御祭神 神々様

地元の神社様について、以前から私の中に「疑問」がありました。

ブログ『大同元年(806年)大神惟基 草創の我が故郷の神社です』でもご紹介したのですが

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12281217989.html

旧宮原村と旧岡本村が合併し岡原村となりました。(現あさぎり町岡原)

明治43年2月25日、旧宮原村、旧岡本村の各所に御鎮座であった神社を合祀、

岡原霧島神社が建てられました。

創建当初の宮司家は平河一族の横瀬氏でいらしたのですが、現在は遠縁でいらっしゃる荒木様が宮司をお務めになられていらっしゃいます。

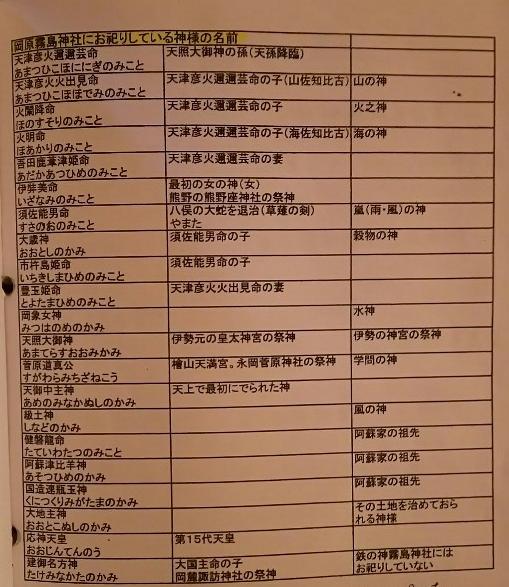

荒木様からの資料によると 岡原霧島神社の御祭神は23御柱

こちらの資料には続けて

『上記の他、葉山神、若山大神、豊嶽神の23柱を御祭神としています』と記されています。

さらに

『飛び地境内社として熊野地区の熊野座神社、伊勢元地区の皇太神宮、

檜山地区の天満宮、長岡地区の菅原神社、岡麓地区の諏訪神社があります』

と記されていました。

私の疑問とは、ここは久米郷 太田亮博士によれば古代元祖的久米族本拠地

であれば 久米氏の祖でいらっしゃる神々様がいらっしゃらないのは何故なのだろう??と言う事だったのです・・・

久米氏 ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E7%B1%B3%E6%B0%8F

久米直

久米氏

(久米直)

氏姓 久米直

始祖

1.味耳命(高御魂命系)

2.味日命(神魂系)

種別 神別(天神)

後裔 山部連

凡例 / Category:氏

古代日本における軍事氏族の一つで、『新撰姓氏録』によれば高御魂(タカミムスビ)命の8世の孫である味耳命(うましみみのみこと)の後裔とする氏と、神魂(カミムスビ)命の8世の孫である味日命(うましひのみこと)の後裔とする氏の2氏があった。

久米部(「くめべ」と読む。来目部とも表記することもある)の伴造氏族(久味国造)。

始祖

1.味耳命(高御魂命系) 高皇産霊神

2.味日命(神魂系) 神皇産霊尊

神皇産霊尊 ウィキペディアの記述では

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%93

天地開闢の時、天之御中主神(あめのみなかぬし)・高御産巣日神(たかみむすび)の次に高天原に出現し、造化の三神の一柱とされる。

『古事記』で語られる神産巣日神は高天原に座して出雲系の神々を援助する祖神的存在であり、他の神々からは「御祖(みおや)」と呼ばれている

とあります。

出雲系の神々・・・本姓「大神氏」でいらっしゃる方々の祖・・・

ある記述を拝見した事により、ついに私の疑問が解き明かされました。

本地垂迹資料便覧 サイト様の記述が全ての疑問を解決して下さいました!

http://www.lares.dti.ne.jp/hisadome/honji/files/KIRISHIMA_NISHI.html

本地垂迹資料便覧 サイト様より

霧島神宮 鹿児島県霧島市霧島田口

現在の祭神

天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵尊

[配祀] 木花咲耶姫尊・彦火火出見尊・豊玉姫尊・鸕鷀草茸不合尊・玉依姫尊・神日本磐余彦尊(神武天皇)

「三国名勝図会」巻之三十四

西御在所霧島六所権現社

田口村霧島山西面の半腹にあり。 社西南に向ふ。

祭神正殿四坐、瓊々杵尊、彦火火出見尊、葺不合尊、神武天皇。

東殿一坐、国常立尊、高皇産霊尊、伊弉諾尊、天照大神。

西殿一坐、大己貴命、国狭槌尊、惶根尊、神皇産霊尊、伊弉冊尊、素盞嗚尊、正哉吾勝尊。 是十五体の神像を分ち、六坐として六所権現とす。

本府神官、本田親盈、【神社考】、并に【神社選集】に曰、西御在所霧島六所権現は祭神六坐、瓊々杵尊、彦火火出見尊、葺不合尊、木花開耶姫、玉依姫、神武天皇是なり。

当社の祭神十五体は、今現在の奉祀なるに、親盈が説と所異かくの如し。

其故を詳にせず。 然れども霧島六所権現は、瓊々杵尊、彦火火出見尊、葺不合尊、三夫婦の神を崇て、多くは六所と称ず。 前條霧島神社総数の題下に記すが如し。 然るに今所は十五体といへども、親盈が説は六体とあれば、蓋往古は六体なりしを、後世に増加して、十五体とせし者なるに似たり。 今両説を並べ記して参考に備ふ。

「三国名勝図会」 国立国会図書館デジタルコレクションより

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992142/22

其故を詳にせず。 ・・・

三国名勝図会とは ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%90%8D%E5%8B%9D%E5%9B%B3%E4%BC%9A

寛政7年(1795年)に白尾国柱が編纂した『麑藩名勝考』、文化3年(1806年)に本田親孚らが編纂した『薩藩名勝志』がある。これに続くものとして薩摩藩藩主島津斉興が、橋口兼古、五代秀堯(五代友厚の父)、橋口兼柄らに領内の地誌編纂を命じ、天保14年(1843年)にまとめられたのが三国名勝図会である。南九州の地誌編纂は、その後明治4年(1871年)の『薩隅日地理纂考』へ受け継がれている。

島津久光による校正を経て明治38年(1905年)に和装本全20巻として出版された。この版には当時の元老松方正義による序文が添えられている。

以上 ウィキペディアより

鹿児島側つまり島津藩側の何らかの御事情が関わっていらっしゃるような気が素人ながら感じる私ですが・・・

私の地元の神社様の御祭神に直接関わる事となりますので!冷静に分析致しました。

※天保14年(1843年)にまとめられたのが三国名勝図会である。

球磨側の「麻郡神社私考」の編纂に関しては

青井家 ウィキペディアをご覧頂くとお解り頂けます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E4%BA%95%E5%AE%B6

青井家(あおいけ)は、日本の氏族。熊本県人吉市鎮座の青井阿蘇神社の社家。

本姓大神氏(おおがし)を称するので大神青井氏とも呼ばれる。

青井阿蘇神社は大同元年(806年)に肥後国阿蘇郡の阿蘇神社の神主尾方惟基(大神惟基)が阿蘇神社の分霊を球磨郡青井郷へ分祀したものと伝えるが、その惟基を家祖とする。

代々青井阿蘇神社の大宮司職を襲い、その起源は同神社創祀の翌大同2年9月13日に惟基が同神社の大宮司に補任されたことによるという

青井 惟董(あおい これただ、寛文2年(1662年) - 享保9年(1724年))は第51代青井阿蘇神社大宮司。惟治の嫡子として生まれ、天和元年(1681年)20歳の時に惟治が没したために大宮司職を継ぎ采女佐を受領。

元禄12年(1699年)、藩主頼喬の命を受けて『麻郡神社記』(まぐんじんじゃき)を著した。

『麻郡神社記』

惟董が球磨郡内250余社の全神社を調査考証したもの。全5巻。

熊本県内の神社を対象とする研究では熊本藩の地誌である北島雪山の『国郡一統志』(寛文9年)や森本一瑞の『肥後国誌』(明和9年(1772年))が大いに参考とされるが、『麻郡神社記』は前両書に人吉藩内であった球磨郡が含まれていないために、また郡内全神社を網羅して内容も正確なものであるために、貴重な資料とされている。

※天保14年(1843年)にまとめられたのが三国名勝図会である。

※青井 惟董、元禄12年(1699年)、藩主頼喬の命を受けて『麻郡神社記』(まぐんじんじゃき)を著した。

その「麻郡神社私考」には中嶋大権現(中嶋霧島神社)について

社家傳云 日州霧嶋神社同體

大同元年丙戌草創

とあります

島津藩側の何らかの御事情はおありになられるとは思いますが

私にとって重要な事は元禄12年(1699年)時点の地元の神社様の、橘一族が神官を務めた中嶋大権現(中嶋霧島神社)の、当時の御祭神です!

「三国名勝図会」巻之三十四 より

西御在所霧島六所権現社

祭神正殿四坐、瓊々杵尊、彦火火出見尊、葺不合尊、神武天皇。

東殿一坐、国常立尊、高皇産霊尊、伊弉諾尊、天照大神。

西殿一坐、大己貴命、国狭槌尊、惶根尊、神皇産霊尊、伊弉冊尊、素盞嗚尊、正哉吾勝尊。

旧久米郷宮原村宇土谷(現宮麓集落内)に御鎮座であった中嶋大権現の江戸時代までの絵をご覧下さい。

御神殿が3か所 に並んで鎮座されていらっしゃいます・・・

御祭神 日州霧嶋神社同體

私は素直に やはり! と思いました・・・

私は素直に 嬉しい! と思いました・・・

気が付いた事に対して嬉しいのはおそらく先祖から伝わる気持ちだと感じます・・・

祭神正殿四坐、瓊々杵尊、彦火火出見尊、葺不合尊、神武天皇。

東殿一坐、国常立尊、高皇産霊尊、伊弉諾尊、天照大神。

西殿一坐、大己貴命、国狭槌尊、惶根尊、神皇産霊尊、伊弉冊尊、素盞嗚尊、正哉吾勝尊。

球磨郡久米郷は古代久米族の元祖的本拠地と呼ばれた場所

久米部 始祖

1.味耳命(高御魂命系) 高皇産霊神様

2.味日命(神魂系) 神皇産霊尊様

お祀りでいらっしゃいました! (^'^)

多良木町の王宮神社様の御祭神は 神武天皇様

王宮神社様の御創建は中嶋霧島神社創建の二年後です・・・

私は何か意味があるのでは・・? そう考えています

では何故?橘一族が霧島神宮様に関わるのか?

それは・・母系のご先祖様 神皇産霊尊様 がお祀りでいらっしゃるからなのでは?(^'^)

皇統橘氏

飛鳥時代末期に県犬養三千代(橘三千代)・葛城王(橘諸兄)を祖として興った皇別氏族。

県犬養三千代 県犬養氏

県犬養氏 ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E7%8A%AC%E9%A4%8A%E6%B0%8F

県犬養氏(あがたいぬかいうじ)は、「県犬養」を氏の名とする氏族。

犬養部は宮門、大和朝廷の直轄領である屯倉などの守衛に当たる品部であり、県犬養は、稚犬養、阿曇犬養、海犬養とともにこれを統率した伴造4氏族の一つである。「県」は朝廷直轄地を意味すると考えられるが定かでない

神魂命の後裔と称する神別氏族で、姓は連であったが、672年(白鳳元年)の壬申の乱に一族の大半が大海人皇子の舎人として功を立てため、684年(白鳳13年)「八色の姓」の制定にともなって宿禰姓を改賜された。

神魂命(神皇産霊尊様)は橘一族の母系のご先祖様でいらっしゃるのです!

家の宮原家が元あった場所のすぐ近くには天之御中主神様をお祀りの

稲積妙見がご鎮座

球磨郡内では初の妙見宮勧請の地と麻郡神社私考には記されています。

天之御中主神様 高皇産霊神様 神皇産霊尊様

別天津神(ことあまつかみ)にして『古事記』上巻の冒頭では、天地開闢の際、高天原に三柱の神(造化の三神という)が、いずれも「独神(ひとりがみ)」(男女の性別が無い神)として成って、そのまま身を隠したという。

地元に神々様がお揃いになられました!

大国主命様

旧岡本村の大炊神権現(大炊霧島神社)

江戸時代中期の神官は本姓大神氏の尾方氏

ここまで調べて、私は平川家に嫁いでこられた曾祖母の実家「深水家」で目にした光景が頭を過りました。

ブログ『地元に古代の「顔」が見えた』をぜひご覧ください!

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12421028635.html

『深水家の御堂』にお祀りの御神像は『神皇産霊尊』様でした!

さらに家を建て替える際に茅葺屋根の下の瓦部分の『大事な二枚』を深水家の現当主である

●●兄ちゃんが残していて、家の前に飾っていたのですが・・・

写真をご覧ください。

大国主命様のシンボル?でいらっしゃる宝珠と兔(うさぎ)が施されていました。

「宝珠」と「兎(うさぎ)」が大事な家を守る「瓦」に施されていた事が解りました。

深淵之水夜礼花神(ふかふちのみづやれはなのかみ)

私の曾祖母(平川家の)実家は深水家、深水のおじから聞いたのは

『深水とは深い淵の水と言う意味だ』 と言うお話でした・・・

③神魂命(神皇産霊尊様)と大国主命様と深淵之水夜礼花神様

通説 記紀において深淵之水夜礼花神様は古事記ではスサノオ尊様のひ孫に当たる神様。また大国主(オオクニヌシ)の曽祖父に当たる神様です。

詳しくは日本神話・神社まとめ サイト様でご説明がされています。

https://nihonsinwa.com/page/2093.html

●スサノオのひ孫で、オオクニヌシの曽祖父。

●正体は不明。

●古事記にしか登場しない。

父は布波能母遅久奴須奴神(フハノモヂクヌスヌ)で、母は日河比売(ヒカハヒメ)。天之都度閇知泥神(アメノツドヘチネ神)と結婚して、淤美豆奴神(オミヅヌ神)を設けています。

ちなみにオミヅヌ神は出雲神話で出雲建国の神である八束水臣津奴野命(ヤツカミズオミツノノミコト)と同一神と思われます。

以上 日本神話・神社まとめ サイト様より

八束水臣津奴野命 津奴野・・・

津野岳は球磨の水上村と宮崎県の県境に聳える江代山(えしろ山)の日向国側の名称です・・・

この江代山(えしろ山)ですが江戸時代までの名称は違ったようです・・・

水上村誌より 抜粋

くくら嶽 もしくは・・くくち嶽

となっています・・・鳥肌が立つほど驚きました・・・・

江代山『くくら嶽(くくち嶽)』は日向国では津野嶽と呼ばれていて津野嶽を日向国側に進むと

日向一宮都農神社様が御鎮座です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E8%BE%B2%E7%A5%9E%E7%A4%BE

祭神

大己貴命 (おおなむちのみこと)

大国主命(おおくにぬしのみこと)に同じ。

古くからの都農町一帯の守り神であることから、土地の神として大己貴命を充てたものであるとされている。

なお、『塵袋』には「吐乃(つの)大明神」とあり、『塵添壒囊抄』はそれに追書して疱瘡の治療に霊験あらたかであると載せている。また田畑の虫害を除くとの信仰もあった。

以上 ウィキペディアより

私は、ど素人ながら考えます

大国主命様の本来の本拠地は・・・日向国を含む、そう・・南九州ではなかったのか!? と・・

何らかの理由により・・・大国主命様御一族の本拠地はいずれかの地を経由して出雲に動かれた・・・

それが・・・記紀に言う所の『国譲り』ではなかったのか!? と・・・

何らかの理由・・・ これが倭国大乱ではなかったのか!? と・・・

皆様方、もしご覧頂いていらっしゃらないのであれば、ぜひ、私の過去ブログをお読み頂きたいとお願い致します。

御覧頂ければ、私が何を言わんとしているのか、良くお解り頂けるはずです。

ブログ『日本書紀に記された難升米(難斗米)様』 です

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12450671647.html

穏やかな争いを好まない縄文人の方々が守ってこられた平和な時代。

石器時代から続く何万年もの時代。

ここに・・大乱を巻き起こす激動の時代が訪れてしまった・・・

その激動の時代に関わったのは

戻って来た人達ではなかったのか!?

私のご先祖様はこの戻って来た人達におそらく繋がっている・・・・

(*_*)

出雲風土記では

『神魂命が「所造天下大神(大穴持命)のために、高天原風の大きさ・構えで立派な宮殿を造れ」と詔し、子神の天の御鳥命を武器の楯を造る氏人として天降りさせ、大穴持命の宮におさめる調度品の楯を造り始め、今に至っても楯・木牟をつくって奉っているので楯縫という』。

と記されている事をあるサイト様の記述から知りました。

高天原風の大きさ・構えで立派な宮殿

大きな柱 高い柱・・・

球磨には高柱と書いて「たかはし」と呼ぶ地名そして川が残っています。

過去ブログ『錦町高柱川遊泳場と山江村の万江川上流』でご紹介致しております。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12298272547.html

球磨郡錦町西高橋にある「高柱川遊泳場」(たかはし川)

かなり、山に入った「高柱川」の上流に、突然浅瀬が広がっています。

髙柱 たかはし 高橋・・・

伝承は人の移動と共に動いて行くものだと私は考えます・・・

そうゴイシツバメシジミが証明したように・・・

御存じ無い方もいらっしゃるのかもしれませんが・・・

天津久米命様は神魂命(神皇産霊尊様)のお子様でいらっしゃいます・・

2.稲積・府の古代における意味

ブログ『旧宮原村古地図と岡原村の神社様』をご覧下さい<m(__)m>

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12413388345.html

稲積妙見(稲積神社)は「府内」であり

「府内」・「府本」の称、外園(字) 等がありました。私が住んでいるこの場所です。

旧宮原村大字宮野 にある字です。

この地には律令制の時代に府が置かれたとの記録などは全くありません。

この理由により、律令制度以前に付いた地名だと私は推測致しました。

何故?「府内」・「府本」なのか!?何故 稲積妙見(稲積神社) 稲積なのか!?

そこで初めて「府」について調べてみました。

府 ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%9C

中国

「蔵」の意味

原意は、古代中国で官物や財貨を収蔵した蔵。

農業が盛んで収穫が高く豊かな土地。「天府」とも。蜀の地など。

「政庁」の意味

王府: 漢代から明初にかけて、各地に王として封じられた皇族が軍事と行政の拠点として開いた政庁。税穀を備蓄するための蔵が並んでいたことが語源。

王府: 明代から清代にかけて、都や主要都市の要所に置かれた皇族の大邸宅。こちらはただの邸宅にすぎないが、上記の王府の名残りでやはり王府といった。明初南京の燕王府、清代北京の恭王府など。

★農業が盛んで収穫が高く豊かな土地。 蔵

★王府: 漢代から明初にかけて、各地に王として封じられた皇族が軍事と行政の拠点として開いた政庁。税穀を備蓄するための蔵が並んでいたことが語源。

・・・私の地元の地名そのままだな・・と感じました。

税穀を備蓄するための蔵 ⇒ 『稲積』・・稲を積む

各地に王として封じられた皇族

漢代・・前漢(紀元前206年 - 8年)と後漢(25年 - 220年)

まるで

この地から漢代にいずれかの方々が大陸を訪れて、「府」の地名を「この地」にもちこまれたかのようです。

その方々は再訪された際に「稲積」に住んでいます!とでもおっしゃったのかもしれませんね・・・

後漢(25年 - 220年)の時代であれば 記紀に記された 球磨縣(熊縣)の熊津彦様の時代となるようですね・・・

面土国王の師升様の時代でもありますね・・・

府・蔵・稲 稲を積む 稲積 いなづみ

面土と面田

球磨郡久米郷宮原村には橘氏が関わり、橘氏の母系のご先祖様は神皇産霊尊様

神皇産霊尊様のお子様が天津久米命様

この絵図 何かある!? と以前から考えていました。

『府内や外園』地区だけ、何だか特種な空気感?を出している

枠で囲んだ部分が「馬場田(府内)」と「外園」です

この「府内(馬場田)」は、私がブログ『旧宮原村古地図と岡原村の神社様』で書いたように、家の宮原家の本籍地となり、今は、外園に住んでいますが、父曰く、

「本籍地は馬場田(府内)から絶対に動かしてはならない!」という掟(おきて?)をきつく言われております。

ちなみに、私の高祖父の名前は 宮原蔵吉 曾祖父は留蔵 祖父は 石蔵

江戸時代中期以降の他の宮原一族の方々の中にも「蔵」を通字とされた方々が多くいらっしゃった事は存じていました。

パンドラの箱の内側・・・

今年第一段のブログ 非常に長くなりましたが、最後までお読み頂きありがとうございました。

ひろっぷ