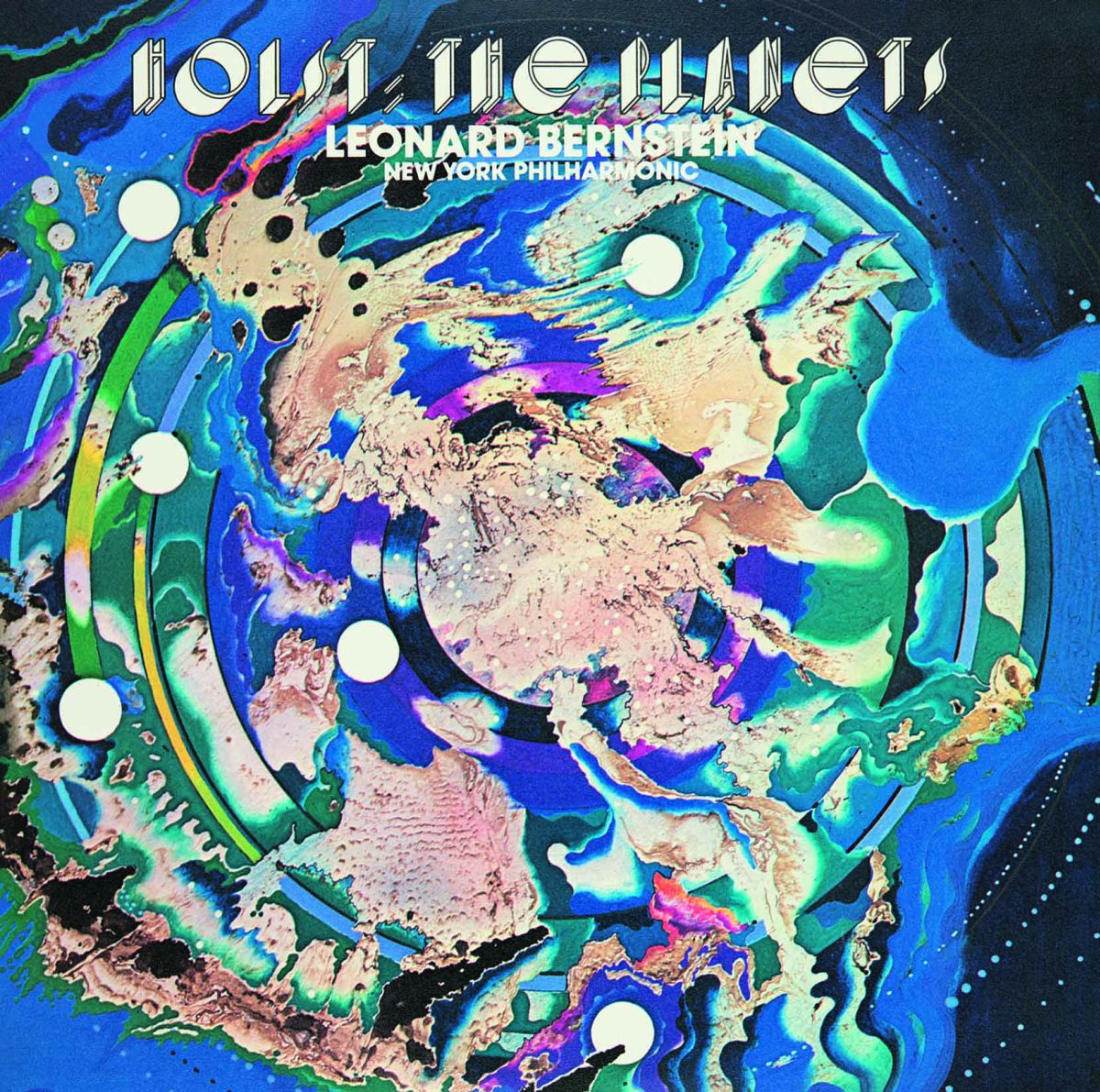

バーンスタイン

「惑 星」

曲目/

ホルスト/「惑星」Op.32 H125

1.第1曲:火星(Mars) 戦争をもたらす者 Mars, the Bringer of War 6:37

第2曲:金星(Venus) 平和をもたらす者 Venus, the Bringer of Peace 9:36

第3曲:水星(Mercury) 翼のある使者 Mercury, the Winged Messenger 3:57

第4曲:木星(Jupiter) 快楽をもたらす者 Jupiter, the Bringer of Jollity 8:17

第5曲:土星(Saturn) 老年をもたらす者 Saturn, the Bringer of Old Age 8:53

第6曲:天王星(Uranus) 魔術師 Uranus, the Magician 5:25

第7曲:海王星(Neptune) 神秘主義者 Neptune, the Mystic 8:21

指揮/レナード・バーンスタイン

演奏/ニューヨーク・フィルハーモニック、カメラータ・シンガーズ

合唱指揮/エイブラハム・キャプラン

録音/1971/11/30,12/07 フィルハーモニックホール

P:ジョン・マックルーア、リチャード・キロウ

E:エドワード・グラハム、ラリー・キース

米CBS WMYK37226

最近レコードが増えてきているのでCDラックを整理してレコード用に作り替えているのですが、そんな中でこんなCDが出てきました。購入の記憶が全くなく、つい最近もソースを持っていないのでレコードを購入したばかりでした。という事で、レコードとCDの2枚持ちになってしまいました。ところがこの録音色々不思議です。

この録音は1971年になされています、ただ、発売されたのは1973年になってからです。どうも理由は録音会場にオルガンがなかったことでオルガンの音をオーバーダビングする必要があったためのようです。データをひっくり返して調べていたら1973年6月7日に30番街スタジオでなされています。多分二人記載されているラリー・キースが担当したのではないでしょうか。この曲の演奏会記録をチェックすると、1971年の11月24、26、27、29日の4日間公演がありその翌日に録音されています。ホールを確認してもオルガンはありません。多分電子オルガンを使っての演奏会だったのでしょう。でも、セッション録音では本物の録音を被せないといけないのでこういう措置になったと思われます。また、初出のCDはレコードも合唱団については何の記載もありません。これも不思議なところでバーンスタインの演奏会記録からの推測です。国内盤のレコードが発売されたのが974年ですが、その時は「惑星」1曲だけで発売されています。そして、CD化され、1983年にこのCDが発売されています。マスタリングはAADです。

現在はデイヴィッド・ゲフィン・ホールという名称になっています。オルガンはありませんね

このバーンスタインの惑星は実際には1971年の録音です。で、1971年といえば、「4チャンネル」の黎明期ですからこの録音のオリジナルは4チャンネル録音です。ことさらそんな「周りから聴こえて来る」という感じを強調した録音とミキシングが行われていますから、もう圧倒されます。一番うれしいのは、ここではハープが2台使われているのですが、それがしっかり右奥と左奥に定位しているのですよ。そうすると、ホルストがこの2台の間でしっかりやり取りを設定していたことが手に取るようにわかります。演奏の特徴は各曲ごとのテンポの自在性です。演奏技術はニューヨークフィルなのでそれなりです。この1971年はすでにバーンスタインはニューヨークフィルを辞任していました。ただ、TV番組の「ヤングピープルズ・コンサートは続けていました。バーンスタインは1972年のそのTV番組「ヤングピープルズ・コンサート」の最終回に「惑星」を取り上げています(時間の都合で「土星」「海王星」は省略)。子供たちに馴染みやすいこの曲を1958年から続いたこの番組で取り上げていなかったのが不思議なくらいですが、本心ではそもそもそれほど共感した曲ではなかったのかもしれないですなぁ。その映像が残っています。

・火星は速すぎ。もう少し遅めだと好みでした。

・金星は彩り豊かな静けさで癒やされます。

・水星も鮮やかで彫りが深い。

・木星もたっぷり歌っています。

・土星は巨大な威容と豊かな歌が。

・天王星も個性的。凄い重低音です。

・海王星は細部までくっきり聞こえます。

全体的に絶妙な音の強弱とテンポ変化があり、歌に溢れた惑星でした。1971年11月30日&12月7日、ニューヨーク、フィルハーモニックでのステレオ録音。英国風の『惑星』とはまったく異なる濃厚で強烈な演奏。

「火星」は冒頭から推進力に富む凶暴な雰囲気が印象的で、軍神にふさわしい荒々しい演奏が展開されてゆきます。しかし何といってもバーンスタインらしいのは「木星」の中間部でしょう。バーンスタインは有名なこの旋律をまるでマーラーのアダージョのように扱い、深い情念を描き出します。英国音楽としてはヘヴィーに過ぎるアプローチです。

バーンスタイン唯一の「惑星」。 今回の演奏は若き日のバーンスタイン&ニューヨーク・フィルハーモニックという名コンビによる演奏で、「火星」を聴いていただくとよくわかるがマーラーを聴いているかのような怒涛の連続からなる圧倒的な音圧と破壊的なサウンド、加速するテンポなど度肝を抜かされる要素が非常に多く存在している。それは各曲ごとによって明確なテンポの緩急が分かれており、ダイナミクス変化に関しても強烈かつパワフルな演奏を聴くことができるようになっているのがよくわかる。しかし、勢いのある曲だけではなく「急→緩」になった「金星」や「木星」の中間部などダイナミック・レンジの幅広さが生かされた伸びやかなスケールと濃厚な音色と響きが功を奏する形となっている面もあるので、これに関しては普段とは違う「惑星」を楽しむことができたのは間違いないだろう。

「アレグロは誰よりも速く、アダージョは誰よりも遅く」を目指したような演奏。

そして歌わせるところははっきり『』で括ってさあ行きますよ、と分かり易く説明する。

バーンスタインの音楽づくりがなぜ大衆の心をとらえたのかが理解できる。