交響曲全集

バーンスタイン/ 最後の一枚

曲目

チャイコフスキー/ 交響曲第6番ロ短調作品74 「悲愴」

1.第1楽章 Adagio-Allegro Non Troppo 18:44

2.第2楽章 Allegro Con Grazia 7:05

3.第3楽章 Allegro Molto Vivace 8:51

4.第4楽章 dagio Lamentoso - Andante 11:38

ヴォーン・ウィリアムス:交響曲第4番ヘ短調*

5.第1楽章 アレグロ 9:10

6.第2楽章 アンダンテ・モデラート 10:20

7.第3楽章 スケルツォ アレグロ・モルト 5:32

8.第4楽章 アレグロ・モルト 6:09-2:24

指揮/ レナード・バーンスタイン

演奏/ニューヨーク・フィルハーモニック

録音/1964/02/11、マンハッタンセンター

1965/10/21、フィルハーモニックホール*

P:ジョン・マックルーア

Richard Killough *

SONY 88697683652-60

この「悲愴」は、米CBSへの最初の録音です。これ以前に1953年に米DECCA、1957年にSpectrumSoundにモノラル録音があります。そして、死の3年前に同じNYPとともにDGに最後の録音をおこなっています。つまり、バーンスタインにとってチャイコフスキーはニューヨーク・フィルハーモニック以外とはセッション録音を残していないという得意な作曲家といえます。まあ、例外的にイスラエル・フィルと録音したものがありますがね。

そして、バーンスタインはこの録音からおよそ20年後にニューヨークフィルを振ってもう一度「悲愴」を録音しているのですが、同じ指揮者が同じ曲を振って、これほどまでに「表現」が変わるものなのかと驚かされます。まあ、それはDGへの録音ですからこの全集には収録されていませんがとてつもない演奏に仕上がっています。

ここで聴くことの出来る「悲愴」は全集収録のために行われた演奏の一つという位置づけです。古典的な均衡を崩すことはなく、決してズブズブの「泣き」の世界に足をすくわれるようなことはありません。それでいながら、最終楽章にはべたついたところのないキリッとした男泣きの世界が展開されます。とりわけ、最後に銅鑼が鳴り響き、ピアニッシモの中へ音楽が消えていこうとする場面は、あの超スローテンポの世界で描き出そうとした後年の表現を明らかに超えています。もしも、80年代の超スローテンポの「悲愴」に違和感を覚えた方がおられたら、是非とも聴いてほしい演奏です。

小生はあまりチャイコフスキーの交響曲を聴きたいとは思いません。その中でも特に「悲愴」については最後までレパートリーに組み込んではいませんでした。まあ、年を取ってからは少しは変わりましたが、それでもコンサートでチャイコフスキーの交響曲が組み込まれているとそれだけで今でもコンサートはパスしています。

そういう感覚ですからこのCDもどちらかといえばヴォーン・ウィリアムスを聴きたいがために取り上げた次第です。

ヴォーン・ウィリアムズもまた9曲の交響曲を書いていますが、知られているのは主に表題がついた作品でしょう。「海」、「ロンドン」、「田園」、「南極」などの作品があります。しかし、この第4番には表題はありません。小生は以前は第1番の「海」を所有していたことがありましたが、、ほぼ忘れ去っているほど印象が薄い曲でした。この第4番は不協和音のオンパレードの曲で、なかなかの難曲です。しかし、バーンスタインはヴォーン・ウィリアムズの作品の中で唯一レコーディングした作品になります。で、この録音に合わせて、この曲の第4楽章を「ヤング・ピーブルズ・コンサート」でも取り上げいて、この曲を構成する短二度の音程に焦点をあてたアナリーゼを披露しています。それはディスコグラフィによると下記の日程で行われています。

1965.10.23 Philharmonic Hall (2 performances) Young People's Concert (32)

"Musical Atoms-A Study of Intervals"

CBS-TV broadcast, November 29,1965

WAGNER Lohengrin: Prelude to Act III

BRAHMS Symphony No.4: mvt. I

VAUGHAN WILLIAMS Symphony No.4: mvt. IV

コンサートでは1965/10/14-18で取り上げています。そして、10/21に録音し、さらに23日のコンサートでアナリーゼしているのです。面白いのはバーンスタインによるヴォーン・ウィリアムスの交響曲の録音はこの4番だけなのです。多分その主題の扱いが興味を引いたのでしょう。wikiではそのテーマをこう解説しています。

以下の2つの動機が全曲を通じて使用される。

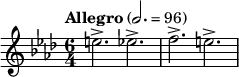

- 半音下降を2つ組み合わせた基本動機(BACH主題を移調し後半2音を半音下げたもの):

- 4度上昇による動機:

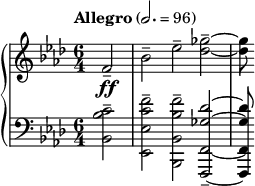

非常に遅いテンポで第1楽章が始まります。ニューヨークフィルの前任はミトロプーロスでこの曲をしばしばコンサートで取り上げていました。多分このゆったりとした演奏はそのミトロプーロスの影響を受けているのではないでしょうか。楽譜通りの指定ならアレグロですから若いレニーなら、ここは疾風怒濤の超スピード演奏にすると予想していたのだが全く違います。師譲りの遅いテンポの所為か、やや客観的なアプローチに聴こえる部分があります。まさにアナリーゼのための下調べ的な演奏と言えないこともありません。「曲が何を言わんとしているのか」がきちんと理解できているのでしょう。NYPも大変上手く、大熱演です。

第2楽章も実に遅くて密度の高い、意味深い演奏です。ヴォーン・ウィリアムズの録音は圧倒的にイギリスの指揮者、オーケストラの演奏が多い中でバーンスタインの解釈はただ単に遅いだけではありません。一音一音、意味が込められているのが手に取るように聴き手に伝わってきます。そうした「演奏自体が持つ迫力」は、ずっしりと伝わってきます。それは多分プロデューサーがいつものマックルーアではなくリチャード・クキローフが担当しています。そういうところも多分に影響しているのではないでしょうか。また、この曲は1931-34年に書かれていることからも、忍び寄る第二次世界大戦の硝煙の匂いを嗅ぎ取った作者が、その鋭敏な知覚と天賦の才を駆使して描いた「戦争交響曲」ということができます。勘ぐればあまりにストレートに「戦争交響曲」と名付ければ批判が集中したであろうことを察知して合えで「表題をつけなかったことも考えられます。

これで楽章間アタッカがきちんと繋がっていたら、更にいい点数にした。大変惜しい。⇒Music & Arts盤は、フェードアウトせずに繋がっているが、ほんの少し、約0.1秒程の音の途切れがある。完全なアタッカではないが、これならほぼ気にならない。…まあSpotifyでも聴けるので、私のような偏執的コレクターでなければSpotifyで充分だと思う。よって、ARTIS盤とMusic & Arts盤で評価を分ける。

第3楽章。スケルツォ、アレグロ・モルトですが、レニーの演奏の響きは重厚さを失いません。トリオは遅く味わい深く、一辺倒に遅いのではなく、曲の隅々にまで血が、神経が通っています。こういうところはきっ局舎という側面を持つレニーならではの解釈でしょう。そしてアタッカで第4楽章に繋がります。

さて、ここでこの曲のアナリーゼが公開されているのでそれを引用します。

さて、短二度[PLAY]というものがあるなら、長二度もあるはずです。つまり、短二度の2倍の音程を持つ[PLAY]という音程があるのです。ややこしくなってきたように思われるかもしれませんが、短二度と長二度の違いを感じていただきたいのです。というのも、これから演奏する曲は、ほぼ全てが短二度と長二度で構成された主題で構成されているからです。そして、これからご覧いただくように、この2つの音程の違いは非常に重要です。この身の毛もよだつような曲は、再び交響曲第4番ですが、今回は偉大な英国の作曲家、ヴォーン・ウィリアムズの作品です。そして、私たちは最終楽章のフィナーレだけを演奏します。

しかし、皆さんにこの曲を最大限楽しんでいただくために、ヴォーン・ウィリアムズが前の3つの楽章で、これらの小さな音程をどのように扱っているかを少しお見せしたいと思います。第1楽章の冒頭から、彼は既に短2度を巧みに用いています。まるで「これが私の交響曲の主題となる」とでも言いたげな様子です。

これは、下降する短2度([PLAY])に続いて1オクターブ下がる([PLAY])に過ぎません。そして、主題を構築するために、彼はこの短2度を繰り返し([PLAY])、さらに高い位置から下降する短2度を重ねます([次の3つの音符をPLAY])。そして、さらに高い位置から下降する短2度をさらに2組加え、これら4つの音が交響曲全体の基本的なモチーフ、あるいはモットーを形成します。この音符は、最終楽章で何度も耳にすることになります。

オーケストラでは、この荒々しい冒頭のテーマはさらに荒々しく聞こえます。なぜなら、高音楽器がその音程の一つの音を、短二度[PLAY]で演奏している間、低音楽器は別の音を[PLAY]演奏しているからです。そして、それが激しくぶつかり合う不協和音[PLAY]を生み出します。なぜなら、短二度の音程を垂直に演奏すると(垂直という意味ですね)、つまり同時に[PLAY]、非常に荒々しいハーモニーを生み出すからです。オーケストラの鋭さと力強さに満ちたテーマ全体をオーケストラで聴いてみてください。

かなり荒々しいと思いませんか?次に起こるのは、再び短二度ですが、今度は下降するのではなく上昇します。まるで巨大な怪物が海から浮上するようです。こんな感じです。

短二度で何ができるかお分かりいただけたでしょうか?あらゆる種類の音楽を作ることができます。このようにして、音楽は続いていきます。楽章のほぼ全体が、あの小さな音程、短二度を不協和で激しく、そして巨大に用いることに焦点が当てられています。特に、この4音のモットー形式において顕著です。

第2楽章も2度をゆっくりとした歌のように用いていますが、最も素晴らしい瞬間は楽章の終わりの直前、主に下降する短二度で構成された悲しいフルートソロです。これはこのように聞こえます。

そして、そのフルートソロの下では、トロンボーンのハーモニーが4つの非常に柔らかな和音で構成されており、まるで魔法のように第1楽章の4音のモットーを綴ります。聞いてみてください。

これがフルートソロの下のハーモニーです。フルートのメロディーと対位法で演奏される和音を一緒に聴いてみてください。短二度のネットワークが出来上がっています。

美しい。そして、あの小さな音程が生み出す神秘的な雰囲気。そして突然、第3楽章が、まるでその謎を解き放つかのように、高揚感をもって突進してきます。しかし、しばらくすると、金管楽器では古き良き4音のモットーが再び鳴り響き、木管楽器ではより速く、弦楽器ではさらに速く響きます。まるで第一楽章の短二度という謎が未だ解けていないことを示すかのように。こう聞こえます。

聞こえますか?これまでの3楽章全てが、冒頭で聴いた短二度の謎を解こうと躍起になっているかのようです。しかし、最終楽章で、この素晴らしく陽気な旋律が鳴り響くと、ついに謎が解けたような感覚に陥ります。

では、この音楽がこれほどまでに解き明かされ、解放されたように聞こえるのはなぜでしょうか?それはただ一つ、3楽章を通して聴かせてきた、あのぎこちない短二度の音程をあれこれいじくり回した後、

ついに、長二度へと開かれる勝利の旋律に辿り着くからです。

もちろん、長二度は、例えば四度[PLAY]や五度[PLAY]のように、それほど広く開かれたものではありません。しかし、3楽章を通してあらゆる形で聴いた、しわくちゃの短二度[PLAY]に比べると、この長二度はまるで天国の門そのもの[PLAY]のようです。そして、そこにこそ音程の真の魔法があります。天才的な作曲家の手にかかると、控えめで慎ましい長二度が、山のような荘厳さを持つことができるのです。

そして、この最終楽章全体を通して、二度音程が最大限に活用されているのがわかるでしょう。長二度も短二度も、下降も上昇も、あらゆるリズムの中で、このフィナーレの様々なテーマと組み合わさり、目もくらむような対位法の展示となっています。これは、短二度と長二度が規則的に繰り返される祭典です。そして最終的には、長二度と短二度の狂乱へと盛り上がりますが、まさに頂点です。

コンサートではこう説明して第4楽章を演奏しています。